تم انتاج هذا المقال بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المقال أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

ظل عدم الاستقرار السياسي، والعقلية الريعية التي تنطلق منها مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ملمحين رئيسيين لأداء النخب التي تولت حكم السودان على امتداد أكثر من ستة عقود من الزمان، تقلبت فيها تلك السياسات بين فلسفات متضاربة، من سيطرة القطاع العام إلى السماح بخصخصة يغيب عنها البعد المهني وتستبطن في الوقت ذاته تمكيناً سياسياً. أدى ذلك إلى حالة من الإفقار وإلى تكوين بؤر للاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي بدأت تتفجر على شكل تمردات لجأت إلى السلاح أحياناً. على أن أهم نتائج هذه السياسات كان فشل هدف تحويل السودان إلى سلة خبز للعالم العربي، بل والفشل حتى في إطعام أهل البلاد. وهذا الأمر شكل الشرارة التي أطلقت ثورة كانون الأول/ ديسمبر - نيسان/ إبريل الحالية والتي كانت بداياتها بسبب رفع الدعم عن الخبر ثم ارتقت أهدافها لتطال مجمل النظام السياسي.

ويظهر أثر وممارسات هذه العقلية في ثلاثة قطاعات أساسية: الزراعة، وإنتاج واستخراج وتصدير البترول، وكذلك الذهب. وأسهمت في طريقة التعامل مع هذه الموارد الثلاثة طبيعة العقلية الريعية. وقد انطلق نظام "الإنقاذ" من منصة إسلاموية تعلي من شأن رابطته الأممية على حساب الأرضية الوطنية التي يقف عليها. وبالقدر نفسه الذي كان يتعاطف فيه مع أطفال غزة ومسلمي الروهينغا، ولا يلتفت إلى معاناة أهل دارفور على يد القوات الحكومية نفسها، فأنه في جانب إدارة الموارد كان أكثر اهتماماً بالعائد السريع ولو على حساب استتنزاف هذه الموارد. والدليل أن الفورة النفطية التي عاشتها البلاد أسهمت في اضمحلال الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي تراجع معدل نموه في فترة عقد الطفرة النفطية مقارنة بالفترة التي سبقتها.

الزراعة تتراجع

سارت سياسات ما بعد الاستقلال في المجال الزراعي على النمط ذاته الموروث من المرحلة الاستعمارية، حيث ظل "مشروع الجزيرة"، الذي ينتج القطن لتموين مصانع النسيج في "لانكشير" البريطانية، هو عماد القطاع المَروي الحديث الذي يعود على الخزينة العامة بإيراداتها من العملات الصعبة. وجاء أكبر توسع بإضافة قرابة المليون فدان إلى المشروع الذي عُرف ب"امتداد المناقل"، وتجاهلت معظم خطط الزراعة المطرية التي يعتمد عليها القطاع الأكبر من السكان، كما أن مساحتها تتجاوز مشاريع الزراعة المروية عدة مرات. وعندما تم إدخال الزراعة الآلية في القطاع التقليدي والمطري، بدعم من البنك الدولي، فقد أدت السياسات التي أتبعت - سواء بإعطاء الأولوية في منح التراخيص لكبار موظفي الخدمة المدنية وضباط الجيش من الذين عملوا في تلك المنطقة حتى وإن لم يكونوا من أهلها، أو في الاستخدامات المكثفة للأراضي - إلى نتائج سلبية أسهمت في إجهاد التربة وإفقارها، وتوفير حاضنة للغضب الشعبي اتخذ التمرد واللجوء إلى العنف مساراً له كما حدث في منطقة جنوب كردفان.

وبالقدر نفسه أسهمت سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الميدان الزراعي في مفاقمة الوضع، وذلك في إطار تحقيق حلم تحويل السودان إلى سلة خبز العالم العربي. فالعديد من الاستثمارات العربية، والخليجية تحديداً، حصلت على امتيازات متباينة اتخذت شكل عشرات الآلاف من الأفدنة، كانت في أحيان كثيرة على حساب مصالح المجموعات السكانية المحلية، مما أسهم في التضييق على حقوق هذه المجموعات في الزراعة التقليدية والرعي وهما مصدراها الأساسيان للعمل وكسب العيش. وبما أن مناطق الاستثمارات الزراعية هذه توجد في مناطق نائية تفتقر إلى البنية الأساسية والخدمات، فإنه توجب على هؤلاء المستثمرين الإسهام في هذا الجانب، وقد ساعدتهم السياسات الحكومية بالكثير من الإعفاءات والإغراءات، مثل تأجير الأرض بسعر رمزي (كدفع 50 سنتاً لكل فدان)، والحصول على الماء مجاناً وبدون دفع أي ضرائب في البداية. وبسبب هذه الإغراءات حصلت شركة بحرينية مثلاً على مساحة أرض زراعية تعادل تقريباً كل مساحة البحرين، كما أن شركة لبنانية نصبت لها نحو ألف من الرشاشات المحورية للري، كانت تستهلك حجماً من المياه يقارب ما يستهلكه نصف سكان لبنان. وحصلت شركة مصرية (توقفت عن العمل فيما بعد) على حق استخدام 750 مليون متر مكعب من المياه تعادل حوالي 4 في المئة من حصة السودان من مياه النيل. ولو تم توفير هذه المياه بالأسعار التجارية لتوجب على تلك الشركة دفع ما لا يقل عن المليار دولار.

العديد من الاستثمارات العربية، والخليجية تحديداً، حصلت على امتيازات متباينة اتخذت شكل عشرات الآلاف من الأفدنة، في الغالب على حساب مصالح المجموعات السكانية المحلية، مما أسهم في التضييق على حقوق هذه المجموعات في الزراعة التقليدية والرعي، وهما مصدراها الأساسيان للعمل وكسب العيش.

منحت السياسات الحكومية الاستثمارات تلك الكثير من الإعفاءات والإغراءات، مثل تأجير الأرض بسعر رمزي، والحصول على الماء مجاناً، وزراعة المحاصيل العلفيّة الممنوع زراعتها في بلدانها لاستهلاكها الكبير للمياه. كما وفر السودان خياراً مثالياً فالزراعة تقع على بعد 350 كلم من البحر الأحمر، حيث موانئ التصدير..

وتحمست الشركات السعودية مثل "نادك" و"الصافي" و"المراعي"، والإماراتية مثل "مشروع زايد الخير" "وأمطار" إلى القدوم إلى السودان، حيث يمكنها زراعة المحاصيل العلفيّة وذلك تعويضاً عن منع زراعتها في بلدانها نظراً لاستهلاكها الكبير للمياه، الشحيحة في الخليج. كما وفر السودان خياراً مثالياً حيث يمكن الزراعة على بعد 350 كلم من البحر الأحمر، حيث موانئ التصدير.. وأما البرسيم فيمكن حصاده كل 30 يوماً، ونقله إلى ميناء بورتسودان عبر رحلة بالبر لا تتجاوز السبع ساعات.

أدى هذا التوسع إلى احتكاكات بين المزارعين والرعاة والسكان المحليين من ناحية، وبين المستثمرين الأجانب من ناحية أخرى، سواء حول المسارات والحقوق في الأراضي التي لم تُقنَّن وضعيتها القانونية بما يؤمن حقوق السكان، أو بما يخص نشاط هذه الشركات في ميدان التصدير الذي أدى الى ارتفاع في أسعار الأعلاف والمواد الغذائية. وأسهمت كل هذه العوامل في توفير رافد احتجاج شارك في مظاهرات ثورة كانون الأول/ ديسمبر - نيسان/ إبريل الأخيرة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

البترول

تجربة استخراج وتصدير النفط مثالٌ ساطع على سوء إدارة الموارد، وتغليب الجانب السياسي قصير النظر على البناء الاقتصادي والمجتمعي الاستراتيجي. فعلى الرغم من اكتشاف النفط في سبعينات القرن الماضي، إلا أنه لم يتم إنتاجه للتصدير ومقابلة الاستهلاك المحلي إلا بعد عقدين من الزمان. نظام "الإنقاذ" بقيادة البشير هو الذي نجح في إحداث هذا الاختراق الذي فشلت فيه حكومات جعفر النميري وعبدالرحمن سوار الذهب والصادق المهدي. تمّ ذلك في وجه معارضة داخلية وخارجية لنظام الإنقاذ وسياساته، الأمر الذي أعطاه إحساساً بتملك هذه السلعة الثمينة وعوائدها من العملات الصعبة. وكان أن ركّز النظام على استخدام تلك العوائد في شراء الولاءات السياسية، وتقوية ترسانتها الأمنية حيث تصاعد الإنفاق على هذه الجوانب ليصل إلى قرابة 70 في المئة من موازنة الدولة، تاركاً البقية تتوزع على مختلف الخدمات والمشاريع التنموية. كما لم تحظَ القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة بأي استثمار يُعتدّ به، وتُرك مشروع الجزيرة لينهار بسبب ضعف الإنفاق على تجديد بنيته الأساسية، على الرغم من أن الخطاب الرسمي يستند إلى شعار "الزراعة هي بترول السودان الفعلي".

تجربة استخراج وتصدير النفط مثالٌ ساطع على سوء إدارة الموارد، وتغليب الجانب السياسي قصير النظر على البناء الاقتصادي والمجتمعي الاستراتيجي.

أين أموال النفط التي دخلت خزانة الدولة؟ وهي تتراوح بين 30 مليار إلى 35 مليار دولار، إلى جانب 12 مليار ذهبت إلى حكومة الجنوب.

عملية استخراج النفط تمت بالعقلية ذاتها القائمة على استغلال الموارد المتاحة، وعدم وضع التأثيرات البيئية والمجتمعات المحلية في الحسبان، الأمر الذي أدى إلى الكثير من الإشكالات حاولت اتفاقية السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية" في 2005 معالجتها من خلال النص على تخصيص نسبة 2 في المئة للولايات المنتِجة، وإجراءات محددة للتعامل مع التأثيرات البيئية السلبية. لكن كل ذلك ظل حبيس الأوراق، وظل السؤال المشروع دائماً هو: أين أموال النفط التي دخلت خزانة الدولة؟ وهي تتراوح بين 30 مليار إلى 35 مليار دولار إلى جانب 12 مليار ذهبت إلى حكومة الجنوب. وحتى بعض مشروعات البنية الأساسية الكبرى، مثل "سد مروي" تمّ تمويلها عبر قروض منفصلة، من الصناديق العربية بصورة رئيسية.

إحدى الظواهر التي صاحبت استخراج النفط تمثلت في غياب الشفافية. وربما يمكن تفسير ذلك بحالة التحدي والمواجهة التي وجد نظام "الإنقاذ" نفسه فيها، بمواجهة قوى داخلية وأجنبية، وتحديداً المقاطعة الأمريكية. أصبح الغموض سيد الموقف في مختلف مراحل إنتاج الخام وتصديره وتكريره، وأصبح كل ما يتعلق بالصناعة النفطية شأناً أمنياً خاصة وأن معظم النفط يوجد في جنوب السودان الذي كان مسرحاً للتمرد، وأن "الحركة الشعبية" التي تقود ذلك التمرد كانت تعلن بوضوح أن المنشآت البترولية تعتبر أهدافاً عسكرية ما لم يتم التوصل إلى تسوية سلام سياسية. لكن وحتى بعد التوصل إلى اتفاق السلام، استمرت الممارسات نفسها متسربلة بأردية الغموض والسرية.

الذهب

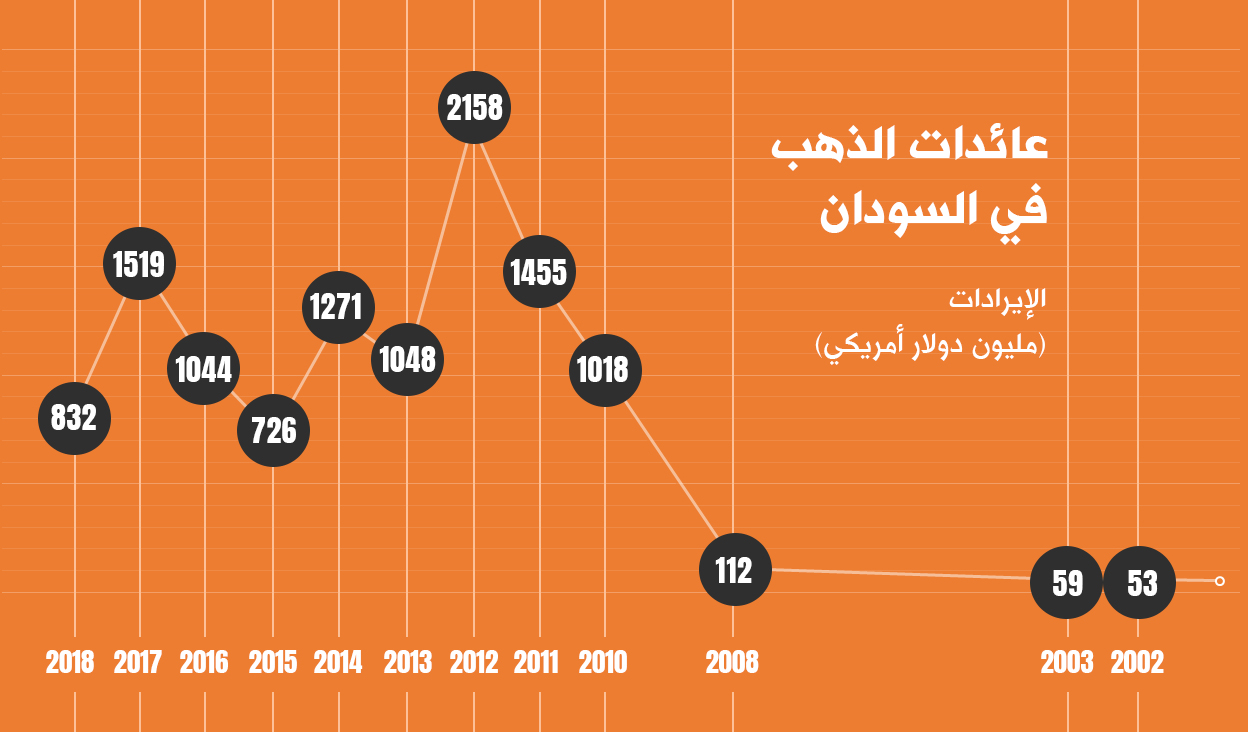

يعود إنتاج الذهب في السودان إلى عهود ضاربة في القدم ترجع إلى عهد مملكة مروي، كما أن البحث عن الذهب كان وراء حملة محمد علي باشا لغزو السودان في العام 1821. ظل السودان ينتج كميات لا تُذكر من خلال نشاط خاص، على أن الإنتاج الحديث بدأ في العام 1990 عندما دخلت شركة فرنسية في شراكة مع وزارة الطاقة والتعدين تحت اسم "أرياب"، وتمكنت من رفع الإنتاج إلى تسعة أطنان في عام 2009. وعقب انفصال جنوب السودان وتحوله دولة مستقلة في العام 2011، نشطت عمليات البحث عن الذهب لإيجاد مصدر جديد للعملات الأجنبية بدلاً عن عائدات النفط التي انهارت مع الانفصال. وصار البحث عن الذهب يجري عن طريق التعدين التقليدي للأفراد أو عبر "أرياب" وشركات أخرى، ما رفع حجم الإنتاج الى 73 طناً في العام 2014.

ووفقاً للبرنامج الخماسي الاقتصادي 2015 - 2019 الموضوع لامتصاص صدمة انفصال الجنوب وخروج عائدات النفط من معادلة الميزانية فقد اعتبر قطاع التعدين قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد. وقضى برنامج العمل بزيادة الإنتاج إلى 103 طن، وذلك عبر تسهيل التمويل من المصارف والقطاع الخاص. وحالياً يحتل السودان المرتبة الثالثة في إفريقيا من ناحية إنتاج وتصدير الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا. ويقدر أن هناك نحو 132 شركة عاملة فيه، منها 15 شركة أجنبية.

أسهمت زيادة أسعار الذهب في السوق العالمية في جذب الكثير من المعدنين الذي قدر عددهم في وقت من الأوقات بحوالي المليون شخص. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الصادرات من الذهب وتجاوز إيراداتها الملياري دولار أحياناً، إلا أن نسبة بسيطة من ذلك المبلغ كانت تدخل خزينة الدولة بسبب السياسات الخاطئة المتمثلة في احتكار البنك المركزي لشراء الذهب. وبما أن الذهب محكوم بالسعر العالمي للدولار، كان بنك السودان يشتري الذهب بسعر السوق السوداء، ويبيعه لوزارة المالية وفق السعر الحكومي وهو أقل. ولأن هناك فجوة بين السعرين، كان بنك السودان يطبع العملات لتغطية الفرق، وهي عملية كلفته ما يقدر بحوالي 1.8 مليار دولار بين عامي 2009-2015 كما أسهمت هذه السياسة في حد ذاتها بزيادة التضخم الذي بلغ 70 في المئة وفق الأرقام الرسمية.

كان بنك السودان يحتكر شراء الذهب، وبما أن ثمنه محكوم بالسعر العالمي للدولار، كان البنك يشتريه بسعر السوق السوداء ويبيعه لوزارة المالية وفق السعر الحكومي، وهو أقل. ولأن هناك فجوة بين السعرين، طبع بنك السودان العملة لتغطية الفرق، وهي عملية كلفته حوالي 1.8 مليار دولار بين عامي 2009 – 2015.

تدخّل صندوق النقد الدولي منتقداً هذا الأسلوب. لكن لوجود مراكز قوى داخل النظام، استمرت هذه السياسة مع السماح بهامش لبعض الشركات الخاصة بتصدير الذهب، ولو أن الجزء الأكبر من الإنتاج أصبح يتسرب عبر التهريب إلى إثيوبيا وإرتريا وتشاد والإمارات العربية المتحدة. ويشير تقرير للأمم المتحدة إلى تهريب ذهب وصلت قيمته 4.5 مليار دولار، خاصة إلى دولة الإمارات، بين عامي 2010 – 2014.

ويقول وزير المعادن الأسبق أحمد الصادق الكاروري أن 75 في المئة من الذهب المنتج عشوائياً يذهب إلى التهريب. ففي العام 2011 مثلا أنتج السودان 73.4 طن ذهب تساوي 3.1 مليار دولار وتمكّن من تصدير 30.4 طناً أو 41 في المئة من الإنتاج عبر القنوات الرسمية، عادت على الخزينة بعائد بلغ 1.4 مليار دولار. وفي العام 2015 بلغ حجم الإنتاج 82.3 طناً بقيمة 3.1 مليار دولار تمّ تصدير 19.4 طناً منها أو 24 في المئة عبر القنوات الرسمية، مما أضاع على الخزينة العامة إيرادات تقدر بمليارين وأربعمئة مليون دولار بسبب التهريب.

ينتشر التعدين العشوائي في اثنتي عشرة ولاية من ولايات السودان الثماني عشرة، عبر 22 موقع تعدين و65 سوقاً. ويعتقد أن حوالي 14 في المئة من سكان البلاد يعتمدون على التعدين العشوائي بصورة أو بأخرى. ومن المناطق المشهورة بالتعدين منطقة جبل عامر في شمال دارفور التي اكتُشف الذهب فيها في العام 2012، وأطلق عليها في وقت من الأوقات لقب "سويسرا"، ويسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري الحالي الفريق محمد حمدان حميدتي، الذي ورث المنطقة من الزعيم المليشيوي السابق موسى هلال. ومن خلال الرسوم التي يحصل عليها من المُعدِّنين الذين تصل أعدادهم إلى الآلاف، سواء عبر توفير الحراسة لهم بواسطة المليشيات التابعة له، أو من خلال حصته من بيع الذهب، تشير بعض التقديرات أن مناجم جبل عامر تدر سنوياً على من يسيطر عليها حوالي 54 مليون دولار على الأقل. ومن ناحية أخرى فأن الحركة الشعبية المتمردة تسيطر على بعض مواقع التعدين في جبال النوبة والنيل الأزرق وتستفيد منها لتمويل بعض أنشطتها. وفي الوقت الذي يسهم فيه التعدين الأهلي أو العشوائي بنحو 10 في المئة من الإنتاج العالمي، فنسبته في السودان تتراوح بين 85 - 90 في المئة من الإنتاج.

يعتبر التعدين صناعة جاذبة للكثير من فقراء الريف، خاصة العمالة المنحدرة من مناطق النزاعات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، التي تعتبر الأكثر استقطاباً لهذا النوع من النشاط لانعدام فرص العمل في مناطقها الأصلية، وحالة الفقر المدقع التي تعيش فيها. وبسبب هذه الظروف، فأن عمالة الأطفال وصغار السن منتشرة في هذه المناطق، كما أن استخدام بعض المواد الكيماوية في عمليات التعدين مثل الزئبق لها أثار بيئية سلبية على المناطق التي تمارس فيها، وأهم من ذلك على صحة العاملين، إذ أن التعدين يتم في مناطق خلاء تفتقر إلى الحد الأدنى من مرافق الخدمات، خاصة الصحية منها.

وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية التي تدور في البلاد، فأن كلاً من النفط والذهب أصبحا مجال اهتمام العديد من مجموعات حقوق الإنسان، التي رأت في حصول نظام "الإنقاذ" على موارد إضافية تعاونه على الاستمرار في الحرب. وعليه قامت حملات للضغط على الشركات الغربية العاملة في قطاع النفط في السودان للانسحاب، وهو ما أثر على الشركة الكندية "تاليسمان" التي اضطرت الى بيع حصتها في الكونسورتيوم العامل في السودان إلى شركة النفط والغاز الهندية، على الرغم من أنها كانت تعتبر مشروعها في السودان هو الأفضل بين مشروعاتها الخارجية.

نجاح نظام "الإنقاذ" في تصدير النفط والحصول على إيرادات إضافية من العملات الصعبة انعكس تحسيناً لقدراته العسكرية، الأمر الذي دفع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى إعداد تقرير عن السودان ينصح فيه الحركة الشعبية المتمردة بالدخول في مباحثات جدية للتوصل إلى سلام وتقاسم عائدات النفط بدلاً من الانشغال بوقف العمل، وهو ما شكّل الأساس للجهود الديبلوماسية التي انتهت باتفاق السلام في 2005.

كذلك فقد انطلقت حملة لتجميد مبيعات الخرطوم من الذهب على أساس أن العائدات تستخدم في تمويل الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي الجهود التي وصلت إلى الأمم المتحدة، لكن الحكومة السودانية تمكنت من صدها من خلال علاقتها القوية مع موسكو.

وهكذا أدت ممارسات الدولة السياسية إلى الكشف عن المفاهيم الريعية التي تتبناها، وتتجسد في قرارات وإجراءات نتجت عنها زيادة في الاحتقان وانسداد الأفق السياسي الذي لا يزال يعبر عن نفسه بالانتفاضة الشعبية المستمرة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي تعيش حالة من المد والجزر في إطار سعيها إلى تحقيق أحد أهم شعاراتها وهو "مدنية الحكم"، وجعل مصالح المواطنين في قلب العملية السياسية، واستغلال موارد البلاد لصالحهم في ظل الشفافية الكاملة.

محتوى هذه المقال هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.