مقابلة العدد 590* من مجلة "الفيصل" مع نهلة الشهال، رئيسة تحرير "السفير العربي"

حاورها الصحافي محمد الحجيري | 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2025

نهلة الشهال، كاتبة وباحثة ورئيسة تحرير أسبوعية «السفير العربي»، لها مواقفها المعلنة ورأيها الصلب في القضايا الكبرى. وهي ابنة لأم عراقية حقوقية ساهمت في تأسيس ثانوية البنات في طرابلس وأب لبناني طبيب، وكان كل منهما مثقفًا يساريًّا. انضمت نهلة إلى ما عرف عالميًّا بـ«اليسار الجديد» وكانت في السابعة عشرة من عمرها، وأصبحت قيادية في منظمة العمل الشيوعي وهي في الثامنة عشرة. دَرَّست في الجامعة اللبنانية أحد عشر عامًا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى باريس لتركز على الكتابة والأبحاث. وهي شقيقة المخرجة الراحلة رندة الشهال.

في الحوار مع «الفيصل» تكشف الشهال عن مسار طويل من الالتزام الفكري والسياسي، يمتد من تجربة اليسار الجديد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس منصة «السفير العربي» التي صارت إحدى أهم النوافذ المستقلة على واقع المنطقة. بين طفولتها في طرابلس، وتأثير عائلتها المثقفة والمناضلة، وعلاقتها بشقيقتها المخرجة الراحلة رندة، تتشكل صورة امرأة حملت هموم جيلها وأسئلته الكبرى. تتحدث الشهال عن الإبادة في غزة وصعوبة الكلام أمام الفاجعة، عن تصدع المؤسسات الإعلامية، وعن مراجعة التجارب اليسارية وعن القيم الإنسانية والصدق كمعيار يسبق الأيديولوجيا. وفي أثناء الحوار تطل شخصيات وأمكنة صنعت الذاكرة السياسية والثقافية: طلال سلمان، خليل عكاوي، ياسر عرفات، زياد الرحباني، كما تطل قضايا مثل النسوية والهوية وصورة طرابلس.

من «تقاطعات» إلى «السفير العربي»

● أنت باحثة وكاتبة، ما الموضوعات التي تشكل اليوم موضع اهتمامك في «السفير العربي» إلى جانب قضية فلسطين وغزة؟

■ أولًا يجب أن أقول إن فكرة «السفير العربي» ولدت عام 2011م، عندما بدأت الانتفاضات العربية. كنت في باريس، وكانت نتاج تفكير بين أصدقاء وصديقات عديدين، مثقفين ومناضلين عرب، معظمهم ليسوا من لبنان، بل ربما أكون اللبنانية الوحيدة. اتفقنا أن ننتج منصة تتعلق بوضعنا الراهن؛ لأن الموجود كله، لا يعبّر عن التغييرات التي وقعت في منطقتنا. كان ذلك قبيل انفجار الانتفاضات بدءًا من تونس، فقررت العودة إلى لبنان، واستقلت من عملي في باريس باحثةً في مركز مختص بالمنطقة العربية. سمينا في البداية هذا «الشيء» «تقاطعات».

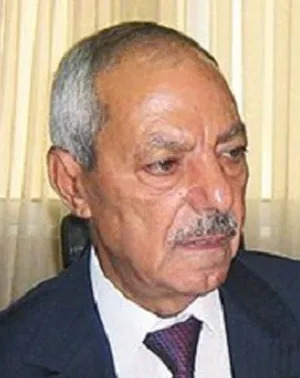

في بيروت بدأت بترتيب الجوانب العملية، وكان مطلوب تشكيل مجلس (بورد) من شخصيات توحي بالثقة. وصلت إلى مكتب رئيس تحرير جريدة السفير، طلال سلمان رحمه الله، عرضت عليه المشروع وأردته أن يكون في «بورد» «تقاطعات». قال لي: أنتِ «ما خرج تجيبي فلوس»، تعالي أعطيكم جزءًا من الطابق الرابع في الجريدة، إلى جانب راتبين لك ولمساعدك أو مساعدتك، وأدفع للمستكتبين، وأطبعه كملحق أسبوعي لجريدة السفير، ولا أريد شيئًا. قلت له: أوافق. أعرف نفسي «ما خرج جيب فلوس، ولا ما يسمى علاقات عامة»، ولكن لدي شرط، وهو ألا تتدخل أبدًا فيما أكتب وأنشر. وقلت له: أنا عاقلة وعندي تجربة غنية، ولن أفتعل مواقف حمقاء. وللأمانة، الأستاذ طلال سلمان طبّق ما اتفقنا عليه حرفيًّا، ولم يتدخل مطلقًا فيما كنا ننشر. أتى إليه ذات مرة الملحق الثقافي المصري يشتكي، قال له الأستاذ طلال: إن رئيسة تحرير الملحق في الطابق الرابع، وإنه لا علاقة له به. جاء إليّ، سألته: ماذا تريد؟ قال هناك أمور خاطئة في الملحق. قلت له رُد. قال: أريد أن أرى المقالات قبل أن تنشر. رفضت، وقلت له عندما أنشر شيئًا تراه خطأ يمكنك الرد وسأنشر ردك. حينها شرب قهوته وغادر.

لم يخضع طلال سلمان لأي ضغط. وهذا يجب أن يقال للأمانة ووفاءً له. كنت مستقلة ضمن «السفير»، وعندما توقفت الجريدة، قررنا نحن فريق «السفير العربي» أن نكمل، ولم يكن لدينا المال. أعطانا الأستاذ طلال سلمان 6 أشهر احتياط وقال لي: «دبري حالك». دبرت حالي في أول ستة أشهر، وفيما بعد، وسأقولها لأول مرة، بعتُ أرضًا من ورث أبي؛ لأنني كنت أريد أن أعيش وأعيّش ابنتيَّ، وأيضًا كنت أريد أن تستمر «السفير العربي». ولاحقًا بعد سنة، صرنا نتقدم إلى مؤسسات تعطي منحًا، فحصلنا على منح صغيرة، واستطعنا الاستمرار باستقلالية تامة منذ إغلاق السفير إلى الآن. لم يكن مجالنا الأساسي لبنان، كما كان الاتفاق مع الأستاذ طلال؛ لأن تغطية قضاياه كانت تجري في الجريدة الأم منذ 44 عامًا. لدينا نقص في الكتاب اللبنانيين في السفير العربي. كان همنا المنطقة كلها. حاولتُ أن أعوض هذا النقص بالكتابة قليلًا بين الحين والآخر عن لبنان، أنا وسواي من الكتاب اللبنانيين من الفريق، كصباح جلول المبدعة، وعماد الدين رائف الذي لا يقل عنها قدرات…

منذ صدور «السفير العربي» (هكذا أسميناه، وليس «تقاطعات») ملحقًا أسبوعيًّا لجريدة السفير اللبنانية، حتى استكمالنا إصداره، بعد توقف جريدة السفير، ظل الهاجس هو المنطقة. منذ البداية وضعنا ضوابط: نحن لا نستكتب أحدًا من غير المنطقة. أحيانًا يعرض علينا بعضٌ أن يكتبوا ونترجم لهم. فنقول: لا، نريد مقالات عن المنطقة بأقلام أبنائها الذين يعيشون فيها، فمن يعيش في المكان يعرف أكثر من غيره. نبحث ليس عن كلام مكرّر، ويُفترض أنه نظري، ولكنه فعليًّا «خشبي»، غير ذي صلة بالواقع، وتكرار، غالبًا ما يكون بدائيًّا، لنظريات من كتب. نبحث عن تجسيد «علم الاجتماع السياسي»، وهو ثقافي واقتصادي وفكري. كما أننا ننشر لوحات فنية وصورًا فوتوغرافية نأخذ في معظم الأحيان إذنًا من أصحابها وهم دائمًا من أبناء المنطقة. الكُتاب والفنانون عرب وكُرد وأمازيغ وإزيديون، ومن كل ما تتشكل منه منطقتنا، ومن كل الطوائف والأديان، نساء (صاروا أغلبية) ورجال، كان أغلبهم شبابًا في العشرينيات حين انطلقنا، وبقي قسم كبير منهم يكتب لنا. لدينا تركيز، أو هو بوصلتنا: أن نطبِّق شعار السفير العربي: «البحث وسط الخراب عما ليس خرابًا»؛ لأننا بحالة خراب، نعترف به ونعكس خصائصه، ولكن هناك ظواهر ومواقف ومبادرات مضيئة وسط هذا الخراب، همنا أن نلقي الضوء عليها، فهي ما «يروي عطش الأمل».

لا شعر بعد أوشفيتز… ولا كلام بعد غزة

● أخبرتني خلال الاتصال بك أنك منذ الحرب على غزة، توقفت عن إعطاء المقابلات، حتى تقلصت كتاباتك. هل الصمت هو مواجهة أم إن مشاهد الإبادة في غزة، تذكرنا بمقولة أدورنو «لا شعر بعد أوشفيتز»؟

■ في البداية كتبت على مدى سنة، وبكثافة. وكنت أكتب الافتتاحية، ووجهنا جميع الكتاب للكتابة عن غزة. بعدها صار السؤال ماذا سنكتب؟ هل نكرر الأقوال نفسها، ونقول قتلة ونازيون واستعماريون؟ ماذا بعد؟ فالكاتب الذي يبحث عن متعة رؤية اسمه مطبوعًا، يكتب ويكرر. لكن اللحظة هي لحظة فاجعة. وكان حزننا ساحقًا وكنا نتكاتف لنستمر على قيد الحياة! وهكذا صار كل قول بائخًا وسخيفًا.

وهنا أريد أن أقول شيئًا: كتبت منذ أيام عن شقيقتي رندة، في الذكرى 17 لرحيلها. وذكرتُ قصة، عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، وكنت في أول نضالي، بعدما تركتُ مدرسة الراهبات وجئت إلى الثانوية الرسمية وانتميت إلى اتحاد الطلاب في الشمال، وبدأت أعمل ليل نهار وكنا في أجواء هزيمة 1967م، حين سألني والدي ماذا تفعلين؟ وكان قد جاءته اتصالات من «المكتب الثاني» اللبناني يشتكون من حركتي، ولم يأبه. وكنت قد توليت سكرتارية اتحاد الطلاب الثانويين. وإلى جانب ذلك، كنت أقرأ منشورات جديدة توزَّع بشكل شبه خفي، «لبنان الاشتراكي» و«اشتراكيون لبنانيون»، وجريدة «الحرية»… قلت له: نحاول إنشاء شيء ليس مثل الذي كان من قبل. وتركتُ الحزب الشيوعي. كانت تلك بدايات ما صار منظمة العمل الشيوعي. قلت له، بكل حماقة المراهقة: أنتم هُزمتم وأهدرتم فلسطين في 1948 و1967م، ونحن سنستعيدها. فخجل أبي! بصدق، خجل مني. وهو كان مثقفًا يساريًّا ومناضلًا صادقًا. والآن، وهو لم يعد موجودًا في هذه الدنيا، أتذكر الواقعة وأستحي أنا. وأشكر ربي أنه لم يعش ليرى الحضيض الذي وصلتْ إليه منطقتنا.

ما الذي يمكن أن تقوله؟ الكلام الذي يتكرر، استُهلك. هناك مثقف فرنسي إيطالي اسمه جاك كماس، غير معروف عربيًّا، كان شيوعيًّا مناضلًا، وهو يدعو إلى مراجعة المرتكزات التي نكررها وأساليب النضال والتنظيم. ويقول: إن الرأسمالية ابتلعت الأحزاب والبروليتاريا، ولم يبقَ إلا ما يمكن تسميته (بشكل غير موفق) «التضامنية الإنسانية».

تصدع المؤسسات الإعلامية

● كيف تنظرين إلى حال تصدع مؤسسات إعلامية كبرى في العالم العربي؟

■ هناك تصدع في العالم العربي، وليس في المؤسسات الإعلامية الكبرى فحسب. الآن المؤسسات بيد من يملك المال، مَنْ ليس ضمن هذا الإطار، لا محل له. المؤسسات الكبرى قائمة على ركائز سلطوية وليست إعلامية. كتبت في «تيارات» من جريدة «الحياة» (وهي زاوية أرادت التعبير عن الانفتاح على المُغاير) إلى حين اختلفنا عام 2010م. قلت لهم وداعًا، وقتها لم يعد يمكن نشر رأي.

أنا دعيت للكتابة في جريدة «الحياة»، وهناك أيضًا وضعت شرطًا، وهو أن أكتب الذي أريده، وعندما لا يعجبكم لا تنشروه، لكن لا تطلبوا مني تعديله. وهذا ما حصل. وغالبًا ما كنت أختار طريقة في الكتابة لا تستفز بشكل صادم أحدًا، أقول ما أريد ولا أحب «الاستفزاز»؛ لأني أعتبره استعراضيًّا وجزءًا من توكيد الذات، أو «الإيغو».

● أتيتِ من بيت يساري يضم أمًّا عراقية حقوقية وأبًا طبيبًا لبنانيًّا، إلى ما يسمى «اليسار المغامر» بحسب توصيف أحد الشيوعيين، لمناقشة أسباب هزيمة حزيران 1967م، وهذا التنظيم سرعان ما ذهب قادته في «اتجاهات متعاكسة». هل ما زالت نهلة الشهال تحافظ على المبادئ اليسارية نفسها التي انطلقت منها؟

■ توصيف اليسار «المغامر» خاطئ، والتعبير بائس وغير صحيح. كان «يسارًا جديدًا»، وكان أحيانًا يسمى «أقصى اليسار». تلك كانت ظاهرة عالمية ولها تعبيرات محلية في منطقتنا. أفكار وتنظيمات نشأت في الستينيات وأدت إلى انتفاضات في أوربا، أشهرها مايو 1968م في فرنسا. ولكنها لم تكن الحالة الوحيدة في أوربا، بل في بلدان أخرى من القارة. وفي منطقتنا حدث انشقاق «القيادة المركزية» عن الحزب الشيوعي العراقي الراسخ، الذي كان عملاقًا. وفي سوريا ظهر «حزب العمل الشيوعي» … إلى آخر الظواهر في كل المنطقة والعالم. ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان جزء من هذه الحالة. بل إن بعض مؤسسي المنظمة كانوا يتابعون دراسة الدكتوراه في فرنسا وقرؤوا ألتوسير وسواه، وتأثروا بتلك النظريات وبتلك التحركات. «المغامر» كما تقول، أو كما قيل لك، هو من يرمي الأمر كيفما اتفق. لا يكفي أن يقول أحد قدماء الشيوعيين، بكل بلادة، كلمة «اليسار المغامر» حتى يتبناها بعضٌ، فالتعبير خاطئ وفيه حُكم قيمة.

● ألا ترين الدخول في الحرب الأهلية اللبنانية مغامرة؟

■ لا، كان هناك معطيات مهمة، وكانت المقاومة الفلسطينية موجودة في لبنان. وبوضوح شديد قررنا أن ننحاز إلى المقاومة الفلسطينية، ربما على حساب لبنان. تقول لي: غلط، أقول لك: نعم، ربما كان قرارًا خاطئًا، ربما كان علينا أن ننحاز للمقاومة الفلسطينية ونبحث عن وسائل أخرى غير الحرب الأهلية، البشعة والفظيعة، ولكن لسنا لا نحن ولا منظمة التحرير من أطلقها. كان هناك ازدواجية سلطة فجّرت الموقف ومخططات إسرائيلية وبريطانية وأميركية تتكشف اليوم علنًا.

صداقات خارج التنظيم

● يقال: إن منظمة العمل الشيوعي تصدعت عام 1973م وحصل انشقاق فيها وانسحب منها بعض أبرز مثقفيها مثل أحمد بيضون ووضاح شرارة، عندما وُضع السلاح على الطاولة، ودخل في اللعبة السياسة والأحلام الثورية. أين كانت نهلة الشهال في تلك اللحظة؟

■ بقيتُ في المنظمة. ولكني كنت مشاكسة، ولم أخرج مع الانشقاق الذي قاده وضاح شرارة وأحمد بيضون، الذين كانوا يسمونهم «اللجنة العمالية»؛ لأنهم كانوا مكلفين بتنظيم النضال في المصانع. لا علاقة للسلاح بالأمر. أنا بقيت في المنظمة مشاكسة كل الوقت، عندما لا تعجبني فكرة أقول: إنها لا تعجبني، وغير موافقة… إلخ. إلى أن قطعتُ معهم عندما وافقوا على اتفاقية أوسلو. طبعًا المنظمة حينها كانت محتضِرة وبلا أي نشاط.

الانشقاق لم يكن بسبب السلاح، حصل خلاف على مكانة العمل العمالي، والأرجح أن الخلاف كان ذاتيًّا «أيغوويًّا». منظمة العمل أنتجت في البدايات، وبعدها أصبحت مثل غيرها، ففي زمن جريدة «الحرية» وعلى مدى أربع سنوات، أُنتجت بعض التحليلات القَيِّمة والأفكار. كان الحزب الشيوعي يتحدث عن «البورجوازية الوطنية» عندما يتناول الأنظمة العربية كالناصرية والبعث، وهذا كان منقولًا عن ماركسية جامدة. نحن لم نكن ماركسيين جامدين، كنا نعتبر الماركسية أداة لتفسير الواقع، وعندما لا تفسر الواقع، لسنا مجبرين بها.

● مع مَنْ مِنَ القادة اليساريين السابقين تتلاقين فكريًّا، ومن يستفزك منهم؟

■ أحترم إسهامات بعضهم، وبخاصة الفكرية. ولكني طوال عمري لم أكن في صحبة معهم. خصوصًا، الواثق بنفسه أكثر من اللازم، الذي لا شك عندك في عمله فردًا وتنظيمًا، ولهذا أصدقائي الشخصيين لم يكونوا بغالبيتهم في منظمة العمل الشيوعي، والمنظمة كانت تعيب عليّ هذا الأمر.

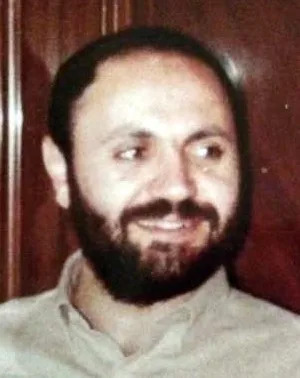

● كان لديك صداقة مع الراحل خليل عكاوي -أبو عربي- الذي اغتاله النظام السوري في طرابلس منتصف الثمانينيات. كيف تفسيرين ظاهرة «اليساري الإسلامي»، وما مدى اقترابك منه؟

■ خليل عكاوي أعرفه منذ كان في الثانية عشرة من عمره، كنت صديقة لأخته سميرة وما زلتُ. كانت معي في الثانوية ثم في منظمة العمل. خليل بدأ النشاط النضالي والسياسي في الثانية عشرة وذهب إلى حركة فتح. ذهبتُ أنا وسميرة وجلبناه من المعسكر لأنه كان طفلًا. أنا أكبره بسنتين أو ثلاثة. بعد فتح أصبح خليل مع الجبهة الشعبية، ولم يكن إسلاميًّا في البداية، كان ماركسيًّا ويساريًّا. ولاحقًا اقتنع وتأثر بالمفكر الإيراني علي شريعتي، وأصبحت لديه قناعة راسخة أنه من أجل أن نكون فعّالين بين الناس، فيجب أن نتبنى الإسلام.

وهو تبنى الإسلام بحق وبصدق، ولكن الإسلاميين لم يتبنوه يومًا. عندما اغتيل سمعت بأذني في طرابلس، تنظيمًا إسلاميًّا كبيرًا يقول «الحمد الله، خلصنا من هذا المنافق». لأنه كان يساريًّا في البدايات، لم يعتبروه يومًا إسلاميًّا. وهو للأمانة أصبح إسلاميًّا عن جد وقناعة، يصلي ويصوم، وتبنى الإسلام بصيغة غير مقبولة من الإسلام السائد. رافقت خليل طوال حياته، إلى أن اغتيل، وكنت أتجادل معه، وبعض الأمور أوافق عليها، وبعضها لا أوافق. كان بيننا صداقة حقيقية، عميقة، وكنت صديقة لعائلته، صديقة لشقيقه الكبير علي الذي توفي أو قتل في السجن، وصديقة شقيقته سميرة. وأريد أن أقول شيئًا هنا: خليل إنسان نادر الوجود.

قتلته المخابرات السورية منتصف الثمانينيات، وعندما قُتل شيعته طرابلس عن بكرة أبيها، ومشت في جنازته النساء قبل الرجال، وهو أمر لم يكن مألوفًا في طرابلس. ومن لم يتمكن من المشي خلف الجنازة وقف على الشرفات ورمى حبات الرز مبارَكة. حدث هذا في وقت كانت المدينة مرتعبة من القوات السورية التي كانت تنكِّل بالناس. ومع ذلك نزل الناس ودفنوه في مقبرة الشهداء، كان رأي رئيس حركة التوحيد، الشيخ سعيد شعبان، أن يُدفن في التبانة بالقرب من بيته؛ لأنه كان خائفًا. قلنا له: لا، أنا وزوجته، نريد دفنه في مقبرة الشهداء. اخترقتْ مظاهرة من عشرات الألوف عرضيًّا طرابلس، من التبانة إلى باب الرمل، حيث دُفن. خليل ظاهرة نادرة، كان ذكيًّا ومستقيمًا، بعمره لم يقبل رشوة، وبعمره لم يقبل منصبًا، وعُرض عليه كثير من الأمور. كان ظاهرة موضوعية نادرة، ولم يتكرر…!

القيم أهم من الأيديولوجيات

● تقولين في حوار قديم في جريدة «السفير»: «أشعر أني قريبة من ناس من أيديولوجيات مختلفة لأننا نلتقي حول التركيب القيمي». اليوم، كيف تصفين شخصيتك الثقافية في إطار الهويات المتعددة؟

■ صحيح، ذات مرة تجادلنا جدلًا طويلًا، أن العدو عدو مطلق. قلت لهم: لا… باستثناء إسرائيل والدول الاستعمارية، لا يوجد عدو مطلق بيننا. حتى عنصر من القوات اللبنانية مثلًا، إذا كان إنسانًا مستقيمًا وصادقًا، قد أجد معه عناصر مشتركة. تهمني القناعات، والقيم هي التي تحكم سلوك البشر، أما الأفكار فتأتي وتذهب وتتغير. يهمني كيف يكون الانسان مركّبًا.

أسرار العلاقة مع ياسر عرفات

● ما سر معرفتك وصداقتك بالرئيس ياسر عرفات؟

■ كنا نعيش في رقعة صغيرة هي الفاكهاني، قرب أو حول الجامعة العربية، بين الكولا ومخيم شاتيلا وطلعة أبو شاكر. كنت عضوًا في المكتب السياسي لمنظمة العمل وذلك منذ بلغت العشرين من عمري. أبو عمار كان معجبًا بي مثل إعجابه بكل النساء المميزات. وكان لدى أبي عمار خاصية لا يعرفها كثر، وهي أنه عندما يتعرف إلى شابة مميَزة يشعر بالسعادة. بهذا المعنى، لم يكن ذكوريًّا، لم يكن يستعمل كلمات نابية أو شتائم ضد النساء، لم يشتم الأم ولا الأخت، كما هو شائع في مجتمعاتنا. عندما يشتم رجلًا من المحيطين به، يشتمه بذاته… وهو كان يثق بي. واكتشفتُ بعد حين أننا كنا نحب أمرًا مشتركًا، وهو الرسوم المتحركة! وهو كان يسميني شهلا، دامجًا نهلة والشهال.

● الصراع العربي الإسرائيلي إلى أين؟

■ في الأخير سننتصر. إسرائيل كيان مصطنع وضعيف، لولا الخونة الذين حوله، العرب قبل الأجانب، والسلطات التابعة التي لا تهتم إلا بنفوذ قادتها وبنهب مجتمعاتها، والمهتمة بالبقاء في السلطة ولو وسط جبل من النفايات، ومهما أتيح لهم من فساد. لولا ذلك لكنا منذ زمن قد تخلصنا من الاحتلال، وسنتخلص منه. لولا قناعتي بهذا الأمر، لكنت أخذتُ بيتًا في ضيعة بعيدة وبدأت بزراعة الزهور.

طرابلس وسيرة الأم وغياب الأخت

● هناك شيء من الالتباس حول صورة طرابلس بين من يقول: إنها مدينة «أدارت ظهرها للبحر»، ومن يقول: إنها كانت ضحية للحرب والتنظيمات الجهادية والنظام السوري السابق… أنت كتبتِ مقالًا بديعًا بعنوان: «مدينة طرابلس: من يقوى على الحلم؟»، وفي حديثك عن والدتك، يتبين أنها كانت مدينة محافظة… ما الصورة التي تشكلت في مراهقتك ووعيك عن المدينة؟

■ كان أهلنا يذهبون بنا الى الشاطئ، إلى بحر المدينة، أنا وشقيقتي وقريباتي، وكان بعضهن يرتدي البكيني. «شو يعني أدارت ظهرها إلى البحر؟» في عز أيام سيطرة حركة التوحيد الإسلامية لم تخلُ البلاجات من الزائرات والسابحات. طرابلس مدينة بحرية، ميناء قديم، كان أهم من ميناء بيروت حتى عام 1948م. لم أفهم العبارة، وأكره الكليشيهات! والدتي كانت محامية أخذتْ شهادتها من بغداد عام 1943م، وكانت عضوًا في نقابة المحامين العراقيين، وأحد مؤسسي اتحاد المحامين العرب. وصلتْ إلى طرابلس في عام 1950م، وطرابلس مدينة محافِظة، وليست «متعصبة»، وأهل والدي كانوا تجارًا وملّاكين، أعيانًا كما يقال، أو طبقة برجوازية وسطى مرتاحة.

قالوا: سرايا؟! ليس هناك نساء يذهبن إلى السرايا! قالت لهم: أريد أن أعمل. أمضت سنتها الأولى تذهب مع حماتها إلى «الاستقبالات»، وبعدها قالت لهم: لا أقدر على هذا الأمر. قالوا لها: إذا كنت مُصِرّة على العمل، وأنت زوجة طبيب ومرتاحة ماديًّا، فعليك بالتعليم. كانت هناك طبيبة أو طبيبتان في وقتها في المدينة (الدكتورة بندلي والدكتورة الرفاعي) لكن أنتِ لست طبيبة. بدأتْ التعليم في ثانوية الصبيان في البداية، ثم تساءلتْ لماذا لا توجد ثانوية رسمية للبنات؟ وبعدها كانت من مؤسِسات ثانوية البنات، وعلّمت حتى تقاعدت في هذه المدرسة. لم تعمل محامية، وهذا كان مؤلمًا بالنسبة لها، وهي المتمردة، الثائرة طوال حياتها، والمناضلة العنيدة.

● غالبًا ما تصفين شقيقتك المخرجة رندة الشهال بأنها توأم حياتك. ما الأثر الذي تركه رحيلها في حياتك؟

رندة الشهال

■ بيني وبينها سنة، لا أتذكر نفسي من دونها، ولم يكن يهمني أنها مخرجة ومثقفة، على الرغم من افتخاري بها، وبأفلامها. كان يهمني أنها أختي، وهي رفيقتي منذ أول يوم وعيتُ على الدنيا، ولم نكن نتشابه كثيرًا، هي مرحة تحب الحياة والسهر، ولديها كثير من الأصدقاء، وأنا أمضي الصيف في القراءة، أكتب وأقرأ، و«جدية» أي ثقيلة دم. لم نكن نتشابه، ولكنها كانت أختي الوحيدة.

روزا لوكسمبورغ والنسوية العربية

● وصفك الإعلامي اللبناني جاد غصن بأنك «امرأة خارج الأدوار النمطية»، وكتب الباحث اليمني فارع المسلمي بأنك «اليسارية التي لم تدخّن قط!»، ما الأثر الذي تتركه النمطية في حياة المناضل/ ة؟

■ أظنك عرفت بعد هذه المقابلة لماذا أنا خارج الأدوار النمطية. جاد غصن معه حق، العلاقة معي صعبة. هذا الأمر أعرفه، وأنا مسرورة به أو موافقة عليه. وأنا لا أحتاج إلى العلاقات الواسعة، ولا أسعى إليها. بخصوص التدخين. كانت تلك هي علامة التمرّد بالنسبة للفتيات في منطقتنا، حتى في أوربا. التدخين وخصوصًا في الشارع، كان مقصورًا على الذكور. لم أدخن قط، فارع صُدم من هذا الأمر، وأنا لم أتوقف عند ربط التمرد بالتدخين، ولم أدخن. لعل الحماية العائلية التي حظيتُ بها كانت تكفي لاحتواء تمردي.

● كتبت عن روزا لوكسمبورغ، المناضلة الصلبة والمفكرة اللامعة التي اغتيلت في عز عطائها والتي ينبغي استعادة أطروحاتها… وسبق أن ترجمتِ بعض رسائل حبّها التي أضاءت جوانب من شخصيتها، وكشفت الجانب الرومانسي في هذه الشخصية… هل كانت روزا من ملهماتك؟

■ نعم. روزا لم تعش طويلًا، وهي مميزة جدًّا. جادلت لينين، ووضعت بذور اليسار المختلف، الذي تسميه أنتَ مغامرًا، ولم تتمكن من أن تطوِّر آراءها بما يكفي. أنا معجبة بها.

● وصفك بعضٌ بأنك خارج حريم الأحزاب والجمعيات النسائية، ولكن كيف هي علاقتك بـ«النسوية العربية»؟

■ لم أشترك في العمل النسائي. كانت كل مهماتي في ميادين أخرى، ولا أدرى أيضًا معنى هذه الجملة التي تطرحها علي، فلو كان المقصود بها حياتي الشخصية، فسأقول شيئًا خاصًّا: لم أُغرم بأحد من الأحزاب اللبنانية، لا حين كنت في الحزب الشيوعي- إلى سن السابعة عشرة- ولا في منظمة العمل. وقيل لي: إن هذا كان يستفزهم كثيرًا! وكانوا يتساءلون، كما قيل لي: أليس بيننا من هو جدير؟ وهو موقف فيه غيرة وذكورية في آن؛ حتى علاقتي الشخصية وزواجي كان خارج هذه البيئة.

لا كتاب يغريني

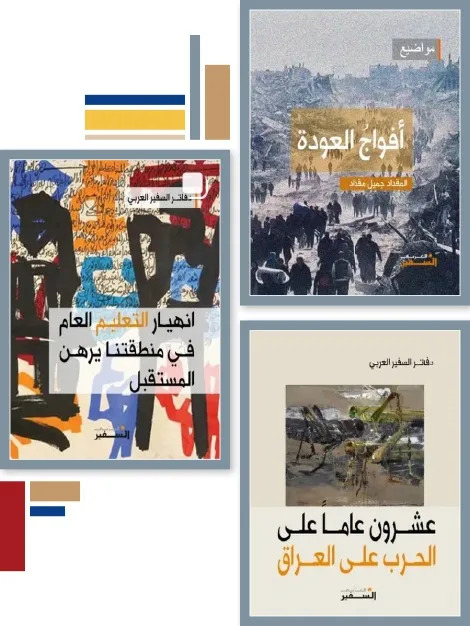

● على الرغم من عملك الطويل في الإعلام والنضال السياسي، نلحظ عدم نشرك أي كتاب؟

■ لم أشعر بالحاجة. أكتب كثيرًا، كنت أكتب ثلاثة مقالات في الأسبوع، وأكتب افتتاحية السفير العربي وأشرف على مواده، ولكن لم أشعر يومًا بالرغبة الذاتية في إصدار كتاب. قد يكون نفَسي قصيرًا، وأعود وأقول «الإيغو» لدي ضعيف، وهو كثيرًا ما يكون وراء إصدار كتاب تلو الآخر. قد لا تكون هذه ميزة جيدة، ولكن أنا هكذا.

● كيف تفسرين الوله في حب اللبنانيين لظاهرة زياد الرحباني؟

■ زياد كان ضمير الناس، كان يقول كلامًا مفهومًا وساخرًا، وحادًّا، يطابق مشاعرهم، وهم لا يعرفون كيف يعبرون عنه. زياد كان صديقي، كان «مجنونًا» بمعنى أنه في كل ساعة كانت تولد لديه فكرة ويريد أن يطبّقها… وهو عبقري حقًّا وإنسان صادق. والصدق مهم بالنسبة لي، «الزعبرة» اكتشفها سريعًا وابتعد عنها، زياد كان صادقًا بجد. الله يرحمه.

للاطلاع على محتوى العدد 590 من مجلة "الفيصل": https://shorturl.at/aQydD