احتفظت الشوارع بوظيفة العبور والربط بين حي وآخر، بعدما فقدت رويداً ملامحها كفسحة لتبادل الكلام، ومدخل لجسّ نبض الوقائع والاستدلال على مسار دوران دمها وتوتراته.

لم يعد أحد ينتظر العبور الاحتفالي لعربات مهرجان القطن، متبرجة بمنتوج الأرض وعرق الزارعين، تعلوها شابات يلوّحن بأكفهن للمحتشدين على جانبي الطريق، معززات بطموح الحصول على تاج ملكة جمال الذهب الأبيض، ولا ذاك المسير الراعد لأفواج الكشافة، بطبولهم وصنوجهم ومزاميرهم، يذكِّرون الناس بأعيادهم الوطنية، ويهيئونهم بمهابة ونبرات موسيقية جسورة للمشاركة بها، ولا مواكب سيارات الأعراس المزينة بالزهور، محتفلة بغناء يتناثر من نوافذها كرذاذ المياه.. حتى الجنازات فقدت مهابة السير المتأني الذي يفسح الوقت للنظر إلى صور المتوفي مركونة على مقدمة العربة الأمامية تتهدل على إطارها غصون الآس الريّانة، ووجوه أسرته وأهله تظهر من النوافذ المفتوحة للسيارات المتعاقبة، مكسورة بآلام الافتقاد. أمسى هذا الموكب يعبر بهلع، كحال سيارات النجدة والإطفاء، كأنها خجلت من طريقتها غير اللائقة في الاجتياز المنهَك من عالم الأحياء إلى العالم الآخر.

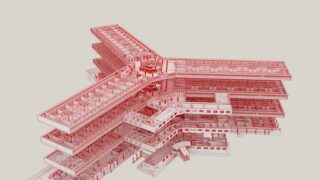

الشوارع بدائل موضوعية للساحات الغائبة عن التصميم الهندسي للمدينة العربية، بعدما جرى مع الزمن إشغال ما تبقى من أطلال الهندسة الرومانية ــ الإغريقية، والسيطرة عليها وإلغائها، حيث لا ضرورة للساحة/ الآغورا في مدن الهمس والصمت، والمجازات المتبّلة ببهارات اللغة.. حين خروج الكلام عن غير إرادة وعدم قدرة التحمل.

الناس الذين يسيرون ببطء أو استعجال، ويتلفّتون إلى الخلف كل حين، مبقِين رؤوسهم منكّسة، كأنما يؤدون فسحة تنفسهم في باحة السجن، اعتادوا هذا السير المرتاب بنفسه وبمن حوله. والشوارع لا تتحول من فورها إلى باحة سجن، إلا بتوفر قدرات ضبط عالية الفعالية والمنهجية، وتراكم طويل للترهيب والإخضاع.. كما لا يمكن أن تتحول باحة تنفس السجناء من فورها إلى ساحة لإخراج الكلام من الأعماق المخنوقة، متوّجة بالتعابير التي تضارع الوقائع بوضوحها المتحرر من التوريات والمجازات.

***

باغتت الناس الصور الملوّنة التي شغلت الجدران، واللافتات العالية التي تمتد من الرصيف إلى الرصيف الذي يقابله. مرشحون لا يفصحون إلا عن صورهم الملونة، سواء تلك الظاهرة على الورق اللامع، أو التي تتمدد على اللوحات الكبيرة المثبتة في أعالي الشوارع أو المتكئة على زوايا حديدية عملاقة عند تقاطع الطرقات.. يستفسر المارة بأصوات خافتة عن الأكلاف المالية العالية لمثل هذه الحملات للتنافس في أوقات يتضور الناس جوعاً وهلعاً، ويحزمون حقائبهم لمغادرة أرض أجدادهم.

صور أنيقة ملونة، كأنما تنتمي إلى مسابقة للأزياء والوجوه الحسنة أو المحسَّنة بالبرانيق والمراهم.. حملة دعائية باذخة، تنتمي كما الحملات التي سبقتها، إلى لزوم ما لا يلزم في هذا التنافس الافتراضي. وهي اختزال يفصح عن المعنى المتبقي لهذه "الديمقراطية" المحصورة بين وجهاء الأثرياء الجدد، على الرغم من المنطوق المعاكس لآباء الديمقراطية وأمهاتها وعرسانها. تتغيّر الأسماء مع مرور الزمن، وتتغير دلالاتها من نائب في مجلس المبعوثين أو في البرلمان إلى عضو مجلس الشعب. ما ضرورة هذه الشكليات وتكاليفها المالية العالية، التي تُدفع لتعيين مجلس نيابي والإدّعاء أنه منتخب.

وظّف الناس في أحاديثهم حيثيات قاموس الطاقة الكهربائية الغائبة عن المدينة من أشهر "يحتاج نجاح المرشح لدعم عال، لا يقل عن قوة "تري فازيه"، أي للطاقة الكهربائية التي كانت توفرها للورش الصناعية مؤسسة الكهرباء في زمن خلا. وقصدوا بهذه الإستعارة اللغوية التي يسود ما يماثلها في حالات الكبت والخوف، ضرورة دعم المرشح من ثلاثة فروع مخابرات على الأقل، كي يتسهل له العبور إلى الدائرة الحقيقية للوصول إلى المجلس، وبأن هذه الصور التي فاضت عن استيعاب الجدران، ليست سوى الصراع الوهمي للتنافس. إن كان الأمر هكذا، فما الضرورة لإقحام الشعب واسمه.

بغض النظر عن حيثيات "العرس الديمقراطي"، وهي كثيرة تكاد تحوله بعدها إلى مجلس عزاء بالديمقراطية وأهلها، كخروج محافظتين عن السيطرة (الرقة وإدلب)، كما خروج الأقسام الأكبر من مدينتي حلب ودير الزور ومعظم أريافهما، والريف السوري بعمومه، فضلاً عن نزوح ثلث السكان خارج البلاد، وانتقال أكثر من نصف من تبقوا للإقامة في أماكن جديدة، ومقاطعة معظم الجماعات المعارضة، وآلاف المعتقلين والمعتقلات من الذين تُجهل مصائرهم.

ما هو الدور الذي استحوذته السلطة التشريعية خلال نصف قرن في رسم السياسات الحربية والسلمية، ووضع البرامج التنموية، وإقرار التشريعات الجديدة التي تواكب التحولات الاجتماعية؟ وما هي حدود رقابتها على السلطات الأخرى التنفيذية والقضائية والإعلامية، وما مقدار استقلاليتها حتى لا تكون تسميتها بـ "سلطة تشريعية" باباً جديداً من أبواب الفكاهة..

***

من الصخور تنبجس المياه، ومن بوّابات المدارس تهبّ كريح أصوات التلاميذ، كأنما تريد تمزيق كتامة هذا الصمت الجافل. يتدافعون تسبقهم أذرعهم، كأنما يجدّفون في مياه عميقة تريد سحبهم إلى قاعها.. يتمهّلون بعد تحررهم من ازدحام الانصراف المخنوق بالبوابة الضيقة لمدرستهم، ينزلون بحركة العتالين حقائبهم عن أكتافهم ليخرجوا بقايا الأطعمة التي كانت قد أعدتها لهم أمهاتهم في الصباح.. يمضغونها وهم يتابعون كلاماً ابتدأ من صفوفهم.. يحدّقون باحتراس في كل هذه الصور الملوّنة التي حاصرتهم من جدران العمارات إلى أعالي الشرفات ومعابر الطرقات، إلى الحواجز العسكرية التي تتغير مواقعها كل بضعة أسابيع. يتثبت الصمت بغتة. لا ذاك الصمت ذي الملمس الحريري لليالي المدينة العذبة، الساعية لإنتاج تطابق لفظي على الأقل بين الأحلام الجميلة والأوهام المتجملة، وإنما صمت ثقيل لا يبدده إلا الزعيق الأرعن لزمور سيارة مسرعة، يتلفتون حولهم يعيدون حقائبهم إلى ظهورهم كأنهم غرباء في أرض غريبة، يقطعون كلامهم ومضغهم المخنوق، ويهرعون إلى بيوتهم وهم يلوحون لبعضهم بأذرعهم التي تثقلها الحقائب، ويتواعدون على أمل اللقاء في الصباح.