ما سيلي ليس موضوعياً، ولم أخضعه لدراسة معمقة أو مقارنة سابرة للأثر والتأثر. ولمحبي "تقسيم الكؤوس"، هو انحياز للجزء الفارغ من الكأس، لأن الخواء لا الامتلاء هو ما ينذر بتبخر الباقي.

الشاعر الاسباني الأندلسي أنطونيو ماشادو يقول: "يرتسم الطريق أثناء السير فيه". لذا، فإن ما سيلي ليس أكثر من تجربة ذاتية خاصة، تخصني وحدي، خضتُها طوال أربع سنوات مع وسائل التواصل والانفصال الاجتماعي. عشتها بكل ما فيها من طراوة النشوة وفظاظة الألم. وهي لا تدّعي الحقيقة، ولا تسعى لإثبات أطروحة عامة، وليست موجهة لأحد. هي تساؤلات مفتوحة، ظلّت تؤرقني فترة ليست بالقصيرة، وددتُ مشاركتها مع مَن أراد، وأنا أغادر هذا العالم الفاتن والآسر بكل ما فيه، خوفاً من أن أكون مأسوراً ضمنه. قد يشترك معي فيها البعض، وأما اختلاف الأغلب فهو ما أتوقعه بحكم الغلبة وسيطرة هذه الوسائل على العقول والقلوب.

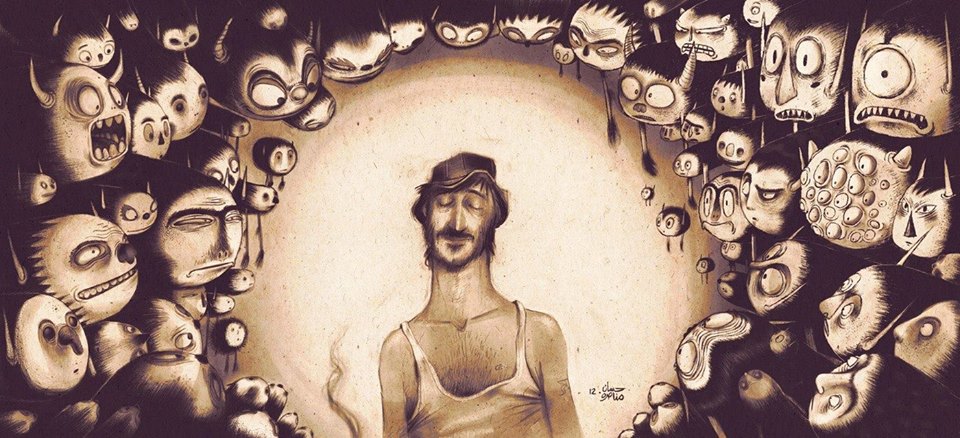

يُرعب وجداني أن أكون تحت وطأة عبودية فكرة. فكيف يكون الوضع تحت سلطة وسيلة؟ أتخيل نفسي ــ وأنا كذلك ــ ناظراً للعالم برحابته من عين إبرة. رويداً، وجدتُ أن عين الإبرة تلك غدت هي العالم، ولا أرى بقيته إلا من خلالها وعَبْرها، وبمقاساتها وشروطها. وهكذا، دونما مقاومة، وجدتُ نفسي تحت تصرف هذه الوسيلة التي لم تكن موجودة في حياتي قبلاً، وسيلة تستحوذ على أمتع ساعات يومي، متعلّق بها دائماً، أتحيّن الفرص لأحتضنها وأمنحها كل اهتمامي بلا تردد، أُرَحّب بكل رسائلها، أحرص على قراءة كل ما تمرره من معلومات، مشدوداً لكل شاردة ومنتبهاً لكل واردة.

.. وهكذا صيرتني كائناً غريباً. كائنٌ يتوسل الإعجاب ويترقّب التقدير، كائنٌ مخطوف عن الحياة وهو في الحياة، يبتاع الاستفزاز والسباب المفتوح من مجهولين لا يعرف هل هم بشر بمشاعر وأحاسيس أم برامج رقمية مبرمجة على الإساءة والبذاءة والأذى تارة، وعلى المديح والتمجيد والثناء تارة أخرى. كائنٌ فاقد لحرارة اللحظة وانتباهة الفكرة، محشو ببرودة التكرار وسكون الاعتياد.. مشوّه الخيال مشغول البال، لا يملأ ذهنه إلا المزيد من الافتراضات غير المبنية على حقائق. قلتُ افتراضات، لا، هي أقرب إلى ادعاءات.

ادعاءات بالفضيلة، بالمعرفة، بالإيمان، إجابات تتوالى بلا تساؤل ولا شك، ولا حتى إتاحة الفرصة لتحيّن لحظة الضرورة، لحظة لالتقاط الأنفاس، لفهم كل هذا الكمّ غير المتناسق ولا المترابط بسياق أو نتيجة.

كنتُ أحاول إقناع نفسي بأن النتيجة هي الوعي، الوعي بالذات والوعي بالمجموع، لكنني لم ألمس تقدماً في وعيي، ولم أفهم المجموع بعد، وزيادة عليهما تعمقت المتاهة: متاهة فرد مُتخم بأصوات غيره، مُتمادٍ في تمثلات مضلِّلة لذاته. ومتاهة مجتمعات تتفاخر بإعادة إنتاج مخاوفها وعقدها الطائفية والمذهبية والقبلية.

حلّ الخوف مكان الحب، واجتاحت المظالم بقعة العدالة المتراجعة أصلاً، انتُهكت خصوصيات البشر، وتراجعت مناسيب الثقة وحسن الظن في الأفكار والشخوص. وعوضاً عن تفكيك وفهم كل ذلك، يرفض جهاز القذائف المتعاظم هذا، حتى المراجعة والنقد والتقييم، بل يستمر في انتهاج تقنيات وطرق وغرائب منحازة إلى القوي دون الضعيف، وإلى الجاهل دون العارف. وبدلاً من الحفر عميقاً في معرفة أسباب أي مشكلة تواجهنا، نشغل حواسنا بتلك الرغوة الهُلامية من أرقام المتابعين والمعجبين، وعدد إعادات التدوير والمشاركات التي تولِّد في الداخل ذلك المزيج المتناقض من الزهو والتأثير والتعالم والتعالي، مع الخوف والخشية من الإهمال والتخلي.

تتناسل التناقضات وراء التناقضات أمام هاتين العينين، ومِن ورائهما الدماغ الذي يستقبل كل هذه الإشعاعات بكل حمولاتها. قذائف متوالية القصف، قصف الذهون المستسلمة للاستقبال، والأدمغة المتحفزة للاستفزاز والإثارة وليس للتساؤل والتأمل.

***

كيف باتت هذه الوسائل بوابات مفتوحة للسجون والتعذيب؟ كيف صارت هذه الوسائل سجلاّت توثق فخاخ الكلام وما تُخفي النوايا في الصدور؟

كيف أقنعتنا بأنها وسائل تواصل اجتماعي بينما هي إلى الانفصال أقرب؟ انفصال عن الفعل الحقيقي والمؤثر في الميدان، وانفصال عن تحمل مسؤوليات قول الحقيقة.

ثم:

كيف يمكن التعلم بالغمر؟ كيف يتسع التأمل بالانشغال؟ كيف يُمارس الحوار بالصراخ المكتوم؟ كيف تَحولنا من فكرة الكلام مع بعضنا إلى الغرق في الكلام عن بعضنا؟ كيف استهزأنا بكل شيء وعلى كل شيء؟ كيف أضحى الواحد منا يُفتي في كل شيء، من اقتراح التشكيلة الأنسب لفريق برشلونة لكرة القدم إلى الاقتراح لعلماء الفضاء أفضل السبل لدراسة كوكب عطارد!

كيف ذبلت الروح، وتورّمت الأنا دون أن ننتبه لفداحة كهذه. كيف تسرّبت الأوقات من العمر كتسرّب المياه من بين الأصابع. هذه الأصابع التي حلّت محل اللسان في التعبير والتقدير وفي ممارسة الجرائم أيضاً.

نعم، وفّرت التقنية هذا الكم الوافر والمفتوح والمجاني من الفرص في التواصل والاتصال بالآخرين والتي فتحت سيولاً جارفة من كل شيء وعن أي شيء: المعلومات، الأخبار، المعارف، الآلام، المسرات، النمائم، الإشاعات، الملاهي والمآسي.. لكن من المسؤول عن بلوغ الحد الذي يفقد فيه الفرد الشعور بقيمة الروح، وقيمة المادة، وقيمة الزمن؟ "وهناك ما هو أكثر من ذلك. وهناك، بدون شك، ما هو أكثر لكي يكون هناك ما هو أقل، كما يقول فوكو.

***

لِمَ كل هذا؟

ألمواجهة الخوف من الوحدة؟ ولماذا الوحدة مرعبة للإنسان إلى هذا الحد؟ ألمكافحة الضجر، ضجر الحياة وسأم الوجود؟ أم تتبعاً للمزيد من المعرفة، المعرفة بالحياة وبقيم وطرائق العيش فيها والتعايش بين مكوناتها؟

ألا يمكن أن يُدرك الإنسان قيم الحق والحب والجمال والعدل والكرامة بلا ازدحام ولا غمر بكل هذه التفاصيل التي تقصفنا بها هذه الوسائل كل لحظة؟

أليست هذه القيم مُدرَكة للجميع: من عجوز في أقصى قرية جبلية نائية في عُمان، إلى الصياد على إحدى شواطئ الكاريبي، إلى مربي الجمال في ثلوج سيبيريا، إلى حرفي السعفيات في إحدى جزر المحيط الهادي؟

أليست هذه القيم مدركة لديهم وبأبسط الوسائل، يمارسونها برفق، وبأقل من كل هذا الضجيج والصخب.

لماذا يحتاج البشر إذاً إلى كل هؤلاء الناس؟ ما هو مطلبهم من كل هذه الأفكار والتجارب التي يجترّونها ويعيدون لوكها في كل لحظة.. حتى تبلدت أحاسيسهم أمام مشهد امرأة تُذبح، أو طفل يلفظه البحر وحيداً مخذولاً، أو وطن يُحتلّ وتُقطّع أوصاله، أو فساد يتفاقم كالسرطان في الجسد المستسلِم.. ثم هم عاجزون عن الرد، وواهنون عن الحركة، وقد ينتقلون إلى مادة فلمية ترفيهية بعد وجبة دسمة من كل هذا، وإن وخزتهم ضمائرهم قد يكتفون بتغريدة أو بمنشور صغير من باب ذرّ الملح على ذلك الضمير المنشغل بأكثر من نافذة والمشغول بأكثر من حوار، وبعد حين سيخمد كل شيء، لأن الكل غارق في لذة التلصص على أقوال وأفعال الآخرين.

لِمَ نحن مذعورون من سماع صوتنا الداخلي؟ لم هذا الصرف الباذخ من أعمارنا وتركيزنا وطاقتنا على هذه الشاشات الصغيرة والنوافذ الكبيرة على العالم وتفاصيله الزائدة عن احتياجاتنا؟ لِمَ كل هذا الإصرار على رفض الاستماع لمن هم قريبون منا وإبدالهم بتعلّق في الهواء والفراغ والمجهول، وبشخصيات لا نعرف منها إلا الذي ترغب هي في إظهاره وأحياناً ادعائه والتفاخر به؟

أهو سحر المجهول الذي يغلب وفرة المعلوم؟ ربما..