في القرن التاسع عشر، مرّ طريق الرحّالة والحجاج والسيّاح من القدس إلى الناصرة، بنابلس وجنين وبعض قراهما، ثم بمرج بني عامر. لم يكن ذاك الطريق الوحيد، كما ذكر الكاتب التشيكي "فرانتيشيك كليمنت" (1851-1933) في كتابه "فلسطين"، حيث عدّد ثلاثة ثم أكد أنه "من خلال تجربتنا الشخصية، فإننا نعرف الطرق الثلاثة، لكننا نفضِّل الخط المستقيم، عبر نابلس وجنين".

كانت الإدارة الروسية، بدءاً من القرن الثامن عشر، قد رغَّبت رعاياها بالزحف إلى الديار المقدسة في الشرق، فوقع على عاتقها تنظيم تدفق آلاف الناس (نحو 12 ألف شخص سنوياً)، الذين لا يملك معظمهم في العادة قوت يومه، إلى بلادنا. وكانت رعايتها تتركز على الروس والأرثوذكس من القوميات الأخرى، إلا أن سلطتها امتدت إلى الكاثوليك في أجزاء من أوروبا الشرقية أيضاً. لم يُكتب لعملية تنظيم طريق الحج الروسي أن تنتظم إلا بعد حرب القرم بين روسيا القيصرية والسلطنة العثمانية، عبر إنشاء "الجمعية الروسية للتجارة والشحن البحري" سنة 1858، التي امتلكت آنذاك 17 سفينة، خُصِّصت للمسافرين، إلى جانب سفن التجارة البحرية في موانئ "أوديسا". وبنتيجة ذلك، كانت "طرابلس الشام" المحطة الأولى لتلك السفن، أما محطتها الأخيرة بعد "بيروت"، فكانت في ميناء "يافا".

قبل تلك الحقبة، كان على المسافرين أن يصلوا بطرق مختلفة إلى فلسطين. إذ كان بإمكانهم الانتقال براً أو بحراً إلى العاصمة العثمانية "القسطنطينية" ("تساريغراد"، أي مدينة القيصر وفق التعبير الروسي)، ثم ركوب إحدى السفن الأوروبية. وذلك يعني أن عدداً لا بأس به منهم وصل إلى "يافا" براً، ومنهم "زوسيما" شمّاس دير "سرجيوس" سنة 1422، وسواه على مرّ السنين... وقد ترسخت مدينة "يافا" في الوعي الشعبي الروسي كبوابة ل"القدس" في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتعزّز ذلك بنقلة نوعية أخرى، تَمثلت بإنشاء خط السكك الحديدية العثمانية: يافا – القدس، وافتتاحه في 26 أيلول/ سبتمبر 1892.

بعد القدس وجوارها، كانت القوافل تُنظَّم عبر "نابلس" و"جنين" للراغبين في متابعة مسيرهم. فعلى سبيل المثال، لم يرغب "فلاس ميخائيلوفيتش دوروشيفيتش" (1865-1922) الذي عُدّ أحد أبرز النقاد المسرحيين والناشرين الروس، في الحج إلى الناصرة حين زار بلادنا في العام 1900، ودوّن انطباعاته الغنية في كتابه "في الأرض الموعودة – فلسطين"، إذ أن رحلته اقتصرت على "القدس". وكذلك فعل الأمير الشاعر "بيوتر فيازيمسكي" (1792-1878) في رحلته مع زوجته بين 4 و20 أيار/ مايو 1850، التي دونها في كتابه "الرحلة إلى الشرق"، ونُشر عام 1883 بعد وفاته...

لكن، في المقابل، وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين، ترك عدد كبير من الرحالة والحجاج السْلاف نصوصاً عن "الديار النابلسية"، مليئة بالملحوظات الاجتماعية والمشاهدات، وكتباً ومذكرات، إلى جانب رسائل ومخطوطات لم يُكتب لها أن تُطبع، تحتفظ بها الأرشيفات الروسية في "سان بطرسبورغ" و"موسكو". ولم يُقدَّر لها أن تصل إلى القارئ العربي، مثلما وصلت الوثائق المكتوبة بلغة المستعمرين الإنكليز والفرنسيين.

وفي الحديث عن "جنين" و"طوباس" و"نابلس" و"طولكرم" و"قلقيلية" و"سلفيت" وما حولها، رأينا ونحن نختار نماذج من النصوص السْلافية التي تضمنت ملحوظات اجتماعية عن بلادنا، أن نستخدم اسم "الديار النابلسية" السائد في المنطقة وبين عائلاتها، كما في العنوان، وذلك على مذهب الأستاذ مصطفى مراد الدباغ في كتابه الموسوعي "بلادنا فلسطين"، بغض النظر عن قرار الإدارة المدنية التابعة للاحتلال البريطاني الذي قضى بتقسيم الضفة الغربية لنهر الأردن في الأول من تموز/ يوليو 1920، حين أطلقت على هذه الديار اسم "السامرة"، مُدغدِغة به أحلام العصابات الصهيونية، بعد وعد بلفور المشؤوم، بالاستيلاء على أراضي شمال الضفة الغربية لنهر الأردن.

***

رحلة ألكسي سوفورين من الناصرة إلى القدس

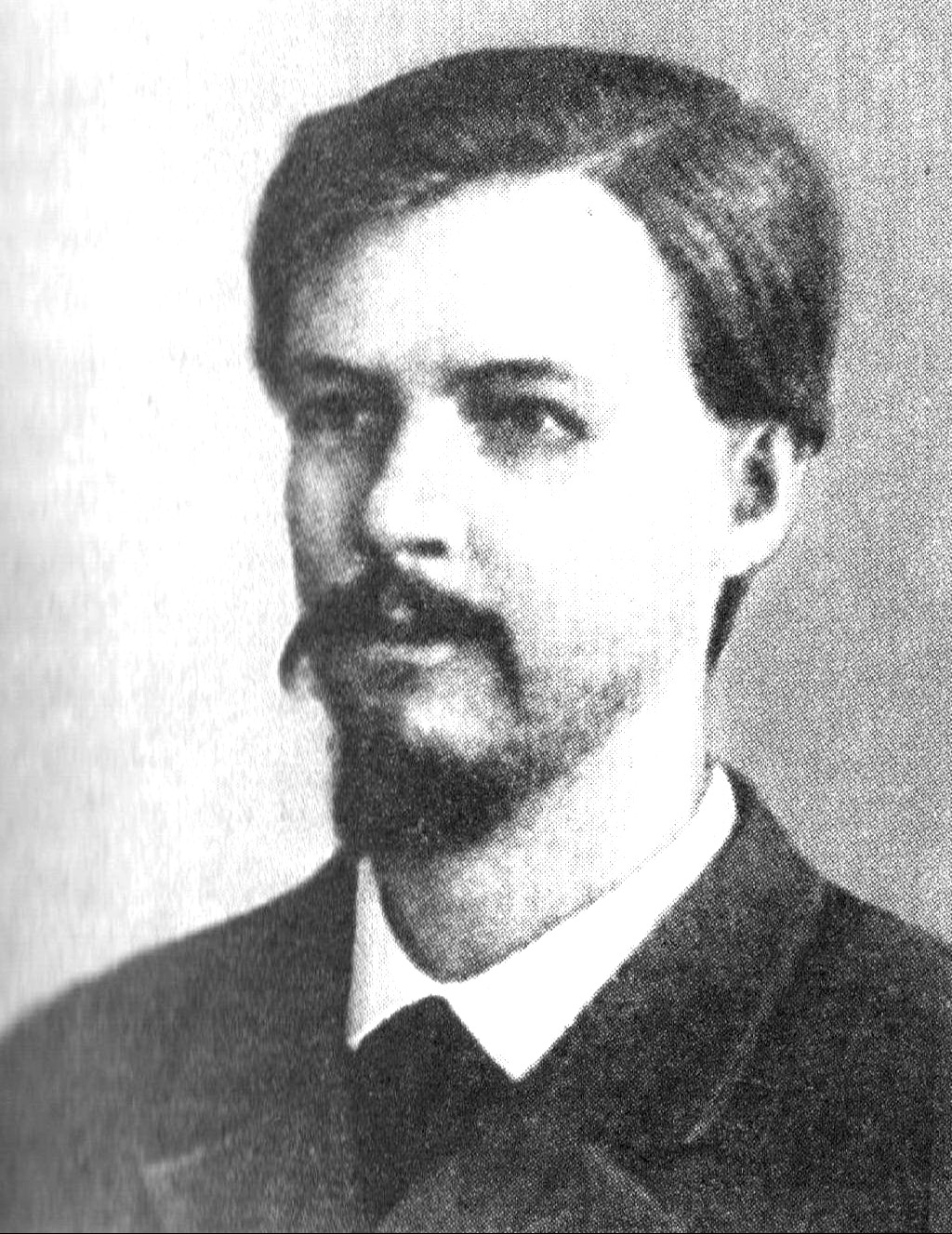

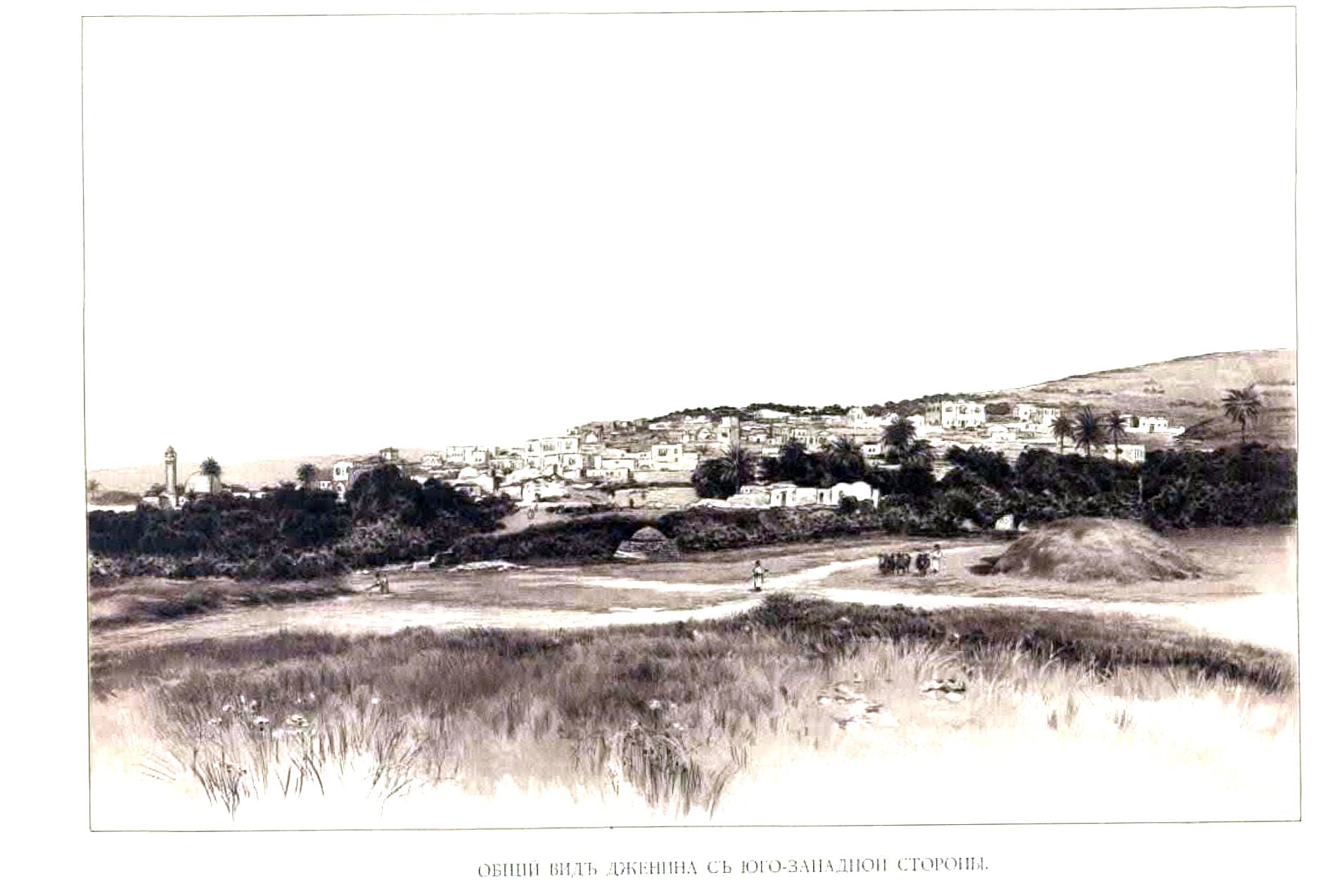

زار الكاتب الروسي "ألكسي ألكسيفيتش سوفورين" (1862-1937) فلسطين في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ودوّن في أثناء سفره نحو "القدس" معلومات عن الإقامة وتكاليفها، وذكر عادات أهل البلاد وأعرافهم، إلى جانب ما وصله من الملحوظات التاريخية. بعد عودته إلى روسيا، شرع "سوفورين" في إعداد ما دوّنه للنشر، لكنه تأخّر في ذلك نحو عقد من الزمن، إذ صدر كتابه "فلسطين" في العاصمة "سان بطرسبورغ" سنة 1898. ويعتبر اليوم من نوادر الكتب، أصدره "سوفورين" بطبعة فاخرة من مطبعة والده، في 352 صفحة، وقد تضمّن رسوماً لفنانيْن اثنين من ممثلي المدرسة الواقعية الروسية البارزين، وهما "فاسيلي إيفانوفيتش نافوزوف" (1862-1912) و"ألكسي دانيلوفيتش كيفشينكو" (1851-1895).

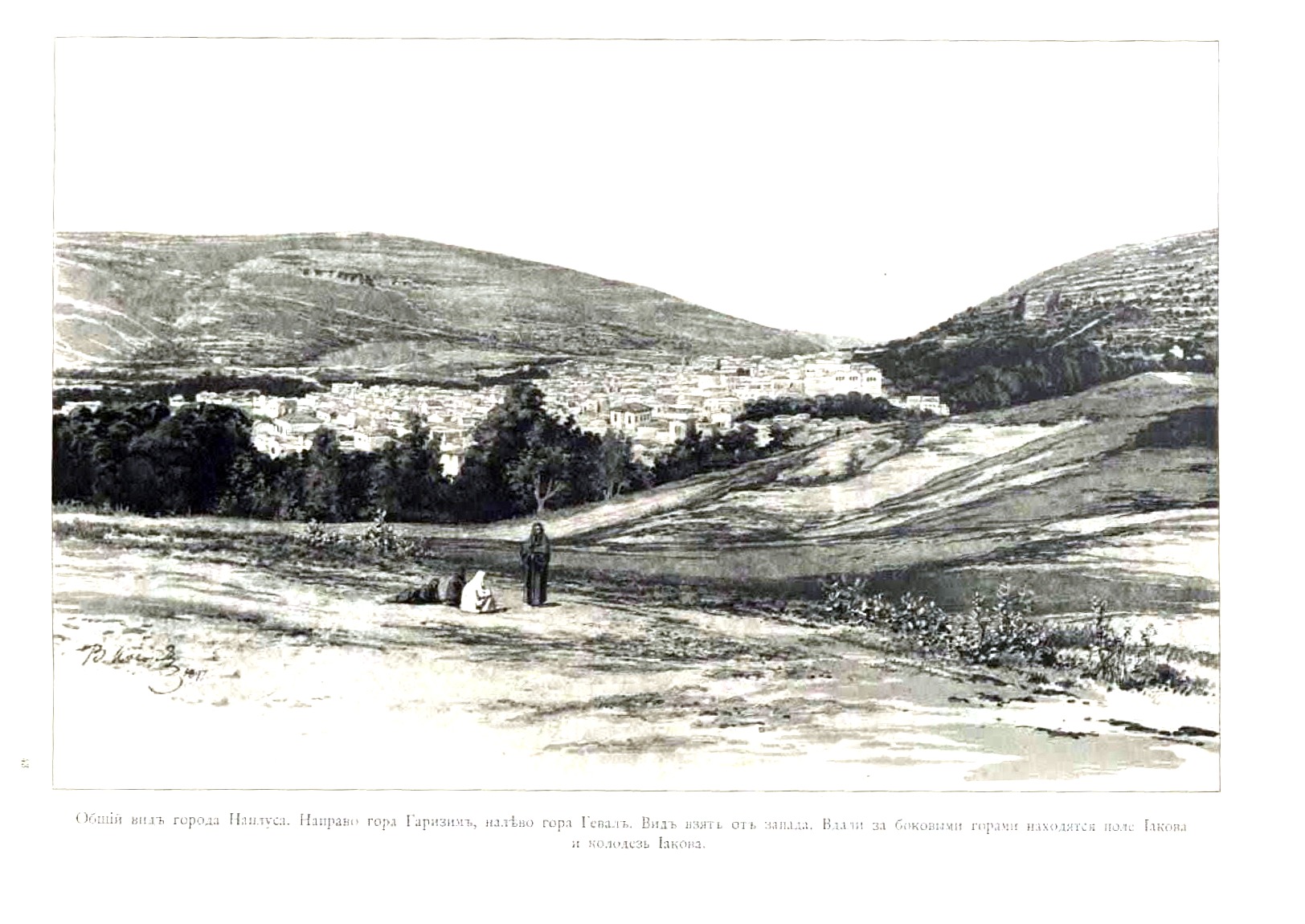

"تمكنتُ من الوصول إلى "نابلس" عند غروب الشمس. تقع "نابلس" في وادٍ ضيق أخضر بين جبلي "الطور" و"عيبال". حلّ الظلام بينما كنت أسير عبر ضواحيها. أين سأبيت؟ في الدير اليوناني؟ وجدته في أحد الأزقة. مع أول طرقة على بابه انطفأ الضوء اللامع في نافذته. حسناً، فكرتُ: عليّ أن أستمر في الطرق حتى يفتحوا الباب لي. أي حظ هذا! أراد أهل الدير أن يتظاهروا بالموت".

" في الطريق، اعترضني أحد الرهبان، وقادني إلى صديقه العربي. امتلأتْ قاعة استقبال دار العربي بالجيران على الفور. عقدوا اجتماعاً على الحصيرة القريبة، وكنتُ موضوع نقاشهم... كانت أرضية الغرفة مغطاة، كما هي الحال في كل مكان هنا، بحصائر القصب. وضعوا مرتبة فوق الحصيرة، وبات سريري جاهزاً".

بشكل عام، يختلف ما دَوّنه "سوفورين" عن مذكرات الحجّاج، فهو لم يكن حاجّاً بالمعنى الاصطلاحي للكلمة. كان ابن الناشر الروسي "ألكسي سيرغينفيتش سوفورين" (1834-1912)، والتحق بعد المدرسة الثانوية بمعهد "بلغراد" الطبي وتخرّج منه. مارس مهنة الطب، وطوّر تقنيات الصوم العلاجي، وتسمّى باسمه إحدى طرق علاج الأمراض بالانقطاع عن الطعام. دخل سوفورين مهنة الصحافة عبر منصب محرّر مسؤول في صحيفة "نوفويه فريميا" ("الزمن الجديد")، وبات كاتباً وناشراً. ويمكننا القول إنه أتى إلى فلسطين مستكشفاً، فهو وإن أعاد تدوين ما ذكره الرحّالة الآخرون عن فلسطين، بغثه وسمينه، وحشا كتابه بأقوال مستشرقين أوروبيين ذوي نظرة استعلائية تجاه أهل البلاد - وهذا يؤخذ عليه - إلا أنه يمكن الركون إلى ما شاهده بأمّ عينه وما خبره بنفسه. كما يؤخذ عليه الحشو التوراتي الزائد عن الأماكن الدينية التي زارها، لكن المذكرات الشخصية في الكتاب تحظى بقيمة علمية، ويمكن تتبعها والاكتفاء بها.

في بيت عربي

وصف "سوفورين" في كتابه "فلسطين" رحلة عودته من "الناصرة" إلى "القدس". يقول عن الطرق بين البساتين: "في المساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعة المحيطة بقرى السهول، لا يظهر أي سياج أو أي حدود دائمة. لا يحيط الفلاح بسياجٍ إلا ما يشكِّل ملكية كاملة خاصة له، مثل كرم أو بستان زيتون أو تين، أما الأراضي الزراعية فهي دائماً ملكية عامة. في السهل عادة، السياج عبارة عن صف من الصبار الشائك، وفي الجبل جدار مصنوعة من الحجارة.. كل الطرق الريفية من "جنين" إلى "الخليل" تمر بين مثل هذه الأسوار، على اليمين واليسار، مع ممر ضيق في الوسط. الممر مليء بالحجارة، مثل مجرى نهر جبلي جاف. يتجول الفلاح المجتهِد، يتجول حول قطعة أرضه ويرمي الحجارة منها فوق الجدار إلى الطريق، مما يعيق حركة الفارس الذي يجاهد في تجنبها، ويقع الحصان تحت خطر ليّ إحدى قوائمه كل دقيقة". ثم يصف الأسوار: "تُبنى هذه الأسوار بطريقة بسيطة للغاية، فتتكون الطبقة الخارجية من صخور الكبيرة، ويملأ الجزء الداخلي بالحجارة المكسرة. هذا كل شيء. الأحجار بدون قيمة مادية، ولا يحتاج الفلاح إلى شيء أفضل منها، لأن الماشية لا تستطيع تسلق مثل هذا السياج، وليس من المناسب دائماً للإنسان أن يفعل ذلك دون أن يلوي ساقيه. وبطبيعة الحال، لا يُستخدام الإسمنت لتثبيت الحجارة بعضها ببعض، وهذه الأسوار فيها العديد من الشقوق. وهي تشكل مأوى مناسب للسحالي والثعابين...".

في الحديث عن "جنين" و"طوباس" و"نابلس" و"طولكرم" و"قلقيلية" و"سلفيت" وما حولها، رأينا، ونحن نختار نماذج من النصوص السْلافية التي تضمنت ملحوظات اجتماعية عن بلادنا، أن نستخدم اسم "الديار النابلسية" السائد في المنطقة وبين عائلاتها، بغض النظر عن قرار "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال البريطاني، حين أطلقت على هذه الديار اسم "السامرة"، مُدغدِغة به أحلام العصابات الصهيونية، بعد وعد "بلفور" المشؤوم، بالاستيلاء على أراضي شمال الضفة الغربية لنهر الأردن.

"وصلتُ إلى "جنين" في وقت متأخر من الليل. وجدت مأوى في منزل أحد سكان المدينة العرب، الذي التقيتُ به بالصدفة في الشارع ودعاني إلى منزله. يرتدي القرويون هنا الكوفية والعباءة والأحذية الخشنة، ولكن أهل البلدة يرتدون ملابس مختلفة تماماً: سترة قطنية، يتقاطع معها حزام عريض ملون يدفئ البطن، وسراويل وأحذية واسعة داكنة اللون، تظهر من خلفها جوارب، ويعتمرون الطرابيش. كلما كان ابن المدينة أكثر غنى ونبلاً كانت ألوان ملابسه أغمق. عادة ما تكون الطرابيش، وخاصة تلك التي يعتمرها الموظفون الحكوميون، سوداء بالكامل تقريباً".

غزة 1847: رحلة من خان يونس إلى أسدود

22-10-2023

عن استضافة ابن مدينة "جنين" له (لم يذكر اسمه)، يتابع سوفورين: "لقد أحاطني مضيفي بأقصى درجات الاهتمام والرعاية. حتى وقت قريب كان يعمل موظفاً في الجمارك في بيروت، ويبدو أنه الآن يريد أن يثبت أنه يعرف كيف يستقبل الأوروبيين بالطريقة الأوروبية. على جدران غرفة المضافة، بين لوحتي بعلبك ودمشق، فوجئت برؤية صورة مطبوعة شعبية، وهي "كيف دفنت الفئران القط". لقد حملها الحجاج الروس من وطننا". اللوحة المقصودة هي عبارة عن تصوّير لحكاية للأطفال، "دفن القط"، كتبها الشاعر الروسي الكبير "فاسيلي أندريفيتش جوكوفسكي" (1783-1852)، ورسمها الفنان "غريغوري إيفانوفيتش ناربوت" (1886-1920)، وقد انتشرت بشكل واسع في روسيا القيصرية أواخر القرن التاسع عشر.

يستمر "سوفورين" في الاستماع إلى مضيفه الجنيني: "حكى لي عن رجل [روسي] اسمه "إندوشكين"، كان يقصد جنين سنوياً، ويخزن بضاعته في "يافا"، ثم يحمل بعضاً منها في صندوقه، وينطلق بها إلى قرى "فلسطين". يجول في القرى البعيدة، وبعد أن يبيع كل شيء، يعود إلى "يافا"، ليملأ صندوقه من المخزن ويجول من جديد. لقد اختفى مؤخراً، ومن غير المعروف ما إذا كان قد تخلى عن تجارته أو مات في مكان ما. وعندما ودّعت مضيفي، تمكنتُ بصعوبة من إقناع هذا العربي بأخذ المال مقابل المبيت لليلة واحدة، فمع اليونانيين لن تكون هناك حاجة في إضاعة الوقت لإقناعهم. لكن من المدهش كيف يترك العرب الانطباعات لدى الحجاج في رحلتهم إلى فلسطين".

الدير اليوناني المقفل

بعد "جنين" يتابع "سوفورين" طريقه إلى "نابلس"، يقول: "تمكنتُ من الوصول إلى "نابلس" عند غروب الشمس. تقع "نابلس" في وادٍ ضيق أخضر بين جبلي "الطور" و"عيبال". حلّ الظلام بينما كنت أسير عبر ضواحيها. أين سأبيت؟ في الدير اليوناني؟ وجدته في أحد الأزقة. مع أول طرقة على بابه انطفأ الضوء اللامع في نافذته. حسناً، فكرتُ: عليّ أن أستمر في الطرق حتى يفتحوا الباب لي. أي حظ هذا! أراد أهل الدير أن يتظاهروا بالموت. لم أسمع أي حركة داخل الدير لمدة عشر دقائق تقريباً، على الرغم من الطرق والصراخ. تجمع حولي نحو اثني عشر نابلسياً، عرض بعضهم علىَّ أن يدلني إلى مكان جيد للإقامة، بينما ساعدني الآخرون بالصراخ عند البوابة، وهم ينادون على رئيس الدير باسمه. أخيراً انفرجت الأبواب قليلاً وأعلن رجل عجوز أن الرئيس قد غادر إلى "القدس" وأخذ معه مفاتيح الغرف بعدما أغلقها. هل كان من الممكن أن أتوقع شيئاً كهذا؟... كل ما تبقى أمامي هو الذهاب إلى الكاثوليك. ولكن في الطريق اعترضني أحد الرهبان، وقادني إلى صديقه العربي. امتلأتْ قاعة استقبال دار العربي بالجيران على الفور. عقدوا اجتماعاً على الحصيرة القريبة، وكنتُ موضوع نقاشهم... كانت أرضية الغرفة مغطاة، كما هي الحال في كل مكان هنا، بحصائر القصب. وضعوا مرتبة فوق الحصيرة، وبات سريري جاهزاً".

وصف "سوفورين"، في كتابه "فلسطين"، رحلة عودته من "الناصرة" إلى "القدس". يقول عن الطرق بين البساتين: "في المساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعة المحيطة بقرى السهول، لا يظهر أي سياج أو أي حدود دائمة. لا يحيط الفلاح بسياجٍ إلا ما يشكِّل ملكية كاملة خاصة له، مثل كرم أو بستان زيتون أو تين، أما الأراضي الزراعية فهي دائماً ملكية عامة".

"من أعظم الفضائل في شخصية الفلاح الصبر والتحمل في العمل. لقد تطورتْ هذه الصفات فيه خلال ألف عام من التبعية للغزاة الأجانب، الذين ألزموه بالعمل. لكنه، على الرغم من هذه التبعية، احتفظ بكرامة كبيرة في تعاملاته مع الناس. ومن فضائله الأخرى الشعور الديني القوي، والخضوع للإرادة الإلهية، والشجاعة وقوة الشخصية، والحس السليم، وحيوية الفكر. وهو يتكيف بسهولة مع الظروف، ويتماسك أمام الصعاب".

عن اليوم التالي، يقول: "في الصباح ذهبت إلى معبد السامريين، الكنيس الرئيس في المدينة، والذي يضم نسخة قديمة من أسفار "موسى" الخمسة. ركبت الحصان لمدة عشر دقائق تقريباً على طول شوارع "نابلس" الضيقة المرصوفة بالبلاط. على هذه البلاطات الناعمة والزلقة لا تثبت قوائم الخيل، وكأنها تسير على زجاج، ولهذا السبب لا يمكن رؤية أي راكب في شوارع نابلس على الإطلاق. ولا توجد قضبان عرضية تمنع مرور الإبل، كما هي الحال في "طبريا". وقد تحولت الشوارع في كثير من الأحيان إلى ممرات مظلمة مغطاة... ثم أصبحت الرائحة كريهة بشكل خاص، فقد بدأ الحي اليهودي. أخذوني إلى ساحة صغيرة. وفي إحدى الزوايا، تحت المظلة، كان هناك حشد يضم نحو ثلاثين صبياً متجمعين معاً، يأكلون كل ما أحضروه من منازلهم معهم. إنها مدرسة سامرية... جاء حاخامان سامريان. أحدهما شاب وسيم، ذو عينين بنيتين حيويتين، ولحية طويلة حمراء اللون. كان يرتدي ثوباً مخططاً باللون الأصفر الفاتح، مربوطاً بحزام ملون، وفوقه قفطان أزرق وقرمزي وعلى رأسه عمامة قرمزية. وكان الحاخام الآخر رمادي الشعر ويرتدي ملابس باهتة. أدار الحاخام الشاب المفتاح في قفل باب المعبد الخشبي البسيط، وأداره غير مرّة وهزّه لكن من دون جدوى. لم يفتح الباب، بغض النظر عن مدى قوة هزه. بدأ الأولاد بالضحك رافعين قبضاتهم. لم يكن الدخول إلى بيت الصلاة للصلاة سهلاً! أخذ الرجل الرمادي الشعر المفتاح، وبعد قليل من المقاومة، فجأة نجح بطريقة ما في هزّ الباب، فانفتح.. كان الكنيس صغيراً بجدران مطلية باللون الأبيض الخشن وبدون أي زخارف. إلى اليسار يوجد مكان مُغطى بستارة خضراء... عرضا عليّ أن أدخل وراء الستارة، ولكن بدون حذائي. سألت: ما الذي يوجد في هذا المكان؟ فتبين أنه باستثناء القداسة، لا شيء! فلم أبد اهتماماً. تبعني الحاخامان إلى الخارج، وبالفرنكين المعتادين، مدّ الرجل ذو الشعر الرمادي يده إليّ شاكراً بشكل مهيب. السامريون الذين يصل عددهم في نابلس إلى 240 نسمة، هم من نسل الآشوريين القدماء. دينهم يهودي، ولكن مع خصوصيات في الطقوس".

برتقال يافا ثمناً لـ"فلسطين الروسية"

22-05-2020

قبل أن يتابع رحلته، يعطينا بعض المعلومات عن السكان، يضيف: "يبلغ عدد سكان نابلس الآن حوالي 20 ألف نسمة، بينهم نحو 600 أرثوذكسي. تعمل مدينة نابلس في تجارة الصابون، حيث يوجد لها عدة مصانع، وكذلك تجارة القطن. إنها بشكل عام مدينة تجارية، وقال إن سكانها يُعرفون بالتعصب الشديد أو على الأقل يُشتبه في ذلك... لن يمضي وقت طويل قبل أن يكون في فلسطين طريقان فقط يؤديان من البحر. ينطلق كلاهما من يافا، أحدهما إلى القدس والآخر إلى نابلس. وهذا يوضح أهمية نابلس التجارية".

الفلاحون وملابسهم

يصف "سوفورين" طباع الفلاحين، يقول: "من أعظم الفضائل في شخصية الفلاح الصبر والتحمل في العمل. لقد تطورت هذه الصفات فيه خلال ألف عام من التبعية للغزاة الأجانب، الذين ألزموه بالعمل، قبل كل شيء. لكنه، على الرغم من هذه التبعية، احتفظ بكرامة كبيرة في تعاملاته مع الناس. ومن فضائله الأخرى الشعور الديني القوي والخضوع للإرادة الإلهية، والشجاعة وقوة الشخصية، والحس السليم، وحيوية الفكر. وهو يتكيف بسهولة مع الظروف، ويتماسك أمام الصعاب".

فلسطين وأهلها في لوحات مكسيم فوروبيوف

05-01-2024

ثم يصف الملابس، يضيف: "يتكون لباس الفلاح من قميص يصل إلى الأرض تقريباً، مربوط بحزام جلدي عريض، وعباءة على الكتفين، وطربوش قرمزي خشن على الرأس، ملفوف بمنديل على شكل عمامة، وحذاء مدبب في القدمين. الأغنياء أو الدراويش يعتمرون العمائم البيض، وأحفاد الرسول العمائم الخضر، والسامريون العمائم القرمزية. وتختلف ملابس النساء بشكل كبير، اعتماداً على المنطقة. في الجليل مثلاً، فوق قميص بأكمام واسعة وطويلة، يرتدين نوعاً من الصدرية بأكمام ضيقة وقصيرة، وبدلاً من التنورة يرتدين سراويل واسعة، مع شريط حول الخصر. وتشكل عباءة الكتان البيضاء حماية للمرأة من الغبار ونظرات الغرباء. لباس المسيحيين يختلف عن لباس المسلمين. فوق قميص بأكمام ضيقة يرتدون سترة ملونة عادة، وسروالاً واسعاً أزرق اللون يصل إلى القدمين مع حزام عند الخصر. فيما ترتدي نساؤهم ملابس مشابهة لملابس النساء المسلمات، مع اختلاف فقط في تنوع الألوان وتثبيت غطاء الرأس بدبوس".

وفق "ألكسي سوفورين" (1862-1937)، "يبلغ عدد سكان "نابلس" الآن حوالي 20 ألف نسمة، بينهم نحو 600 أرثوذكسي. تعمل مدينة "نابلس" في تجارة الصابون، حيث يوجد لها عدة مصانع، وكذلك تجارة القطن. إنها بشكل عام مدينة تجارية... لن يمضي وقت طويل قبل أن يكون في "فلسطين" طريقان فقط يؤديان من البحر، ينطلق كلاهما من "يافا"، أحدهما إلى "القدس" والآخر إلى "نابلس". وهذا يوضح أهمية "نابلس" التجارية".

كما يسرد "سوفورين" قصة سمعها عن حكمة شيخ "نابلس" (على الأرجح أن المقصود هو الشيخ "حسين عبد الهادي"، الذي تولّى "نابلس" إبان احتلال "إبراهيم باشا" المصري للبلاد). يقول: "في إحدى الليالي تعرض أحد محال نابلس للسرقة. ولم يتمكن الدرك من العثور على الجاني. وأخيراً أمر "عبد الهادي"، محافظ "نابلس" القديم، بخلع باب المحل المسروق وضربه بالعصي في الساحة، في حال عدم العثور على الجاني الحقيقي. وكان حاضراً بنفسه أثناء قيام الدرك بجلد الباب، كما لو أن الأمر خطير للغاية. وتقاطر الناس، بطبيعة الحال، ليتجمعوا بذهول حول هذا المشهد الاستثنائي. فتصايح الناس: ما شاء الله، يا الله، الله أكبر! وكانت أصواتهم العالية مسموعة في كل مكان. وبعد قليل، هرع سكان المدينة بأكملها إلى الساحة. ثم انحنى "عبد الهادي" على الباب وسأله بصوت مرتفع حتى يسمعه كلُ من حوله: من دخل المحل وسرقه؟ قرّب "عبد الهادي" أذنه من الباب، وفجأة، انتصب وصاح: يقول الباب إن السارق رجل التصقت بعمامته شبكة عنكبوت. التفت الجميع وصاروا يتفحصون عمائم بعضهم البعض، إلا أن شخصاً واحداً أمسك عمامته بيده من دون قصد يتفحصها، فكشف نفسه. في ذلك اليوم، كان الشيخ "عبد الهادي" باحثاً في القلوب الناس داخل مدينته "نابلس"، تماماً كما كان "سليمان الحكيم" ذات يوم في المحكمة حين بتّ في نزاع بين والدتي طفل، إحداهما أمه والثانية مدَّعية.