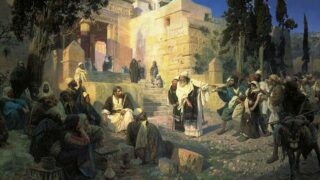

تحوَّلت تلك الصورة الملتقطة في الأول من أيلول/ سبتمبر 1920، على درج قصر الصنوبر في بيروت، إلى بطاقة بريدية ("كارت بوستال"). باتت النسخ الأصلية من هذه البطاقة، التي تحمل الرقم 40، نادرة جداً، وهي مرغوبة من قبل هواة النوع. إلا أن أهميتها، بطبيعة الحال، لا تكمن في ذلك، بل في أن ما تحتويه يشكل بداية أزمة الكيان اللبناني التي وُلدت مع ولادته في الاحتفال بـ"إعلان قيام دولة لبنان الكبير" في مقر جنرال الاحتلال الفرنسي. في الصورة، يجلس ابن باريس هنري جوزيف أوجين غورو وعن يمينه البطريرك الماروني إلياس الحويِّك وعن يساره مُفتي السنّة الشيخ مُصطفى نجا، باعتبار لبنان لهاتين الطائفتين (مع ضمان الغلبة للموارنة)، ولا مكان فيها لرجل دين شيعي. أي أن الكيان الحديث الولادة، المبني أصلاً على المحاصصة الطائفية، لا مكان فيه لثالث مكوناته الرئيسة، جغرافياً وديموغرافياً... لكن، هل كان ينبغي أن تضمّ الصورة مفتياً للشيعة؟

لم يكن ضم جبل عامل إلى جبل لبنان من جهة، وتهميش أهله من جهة ثانية، هفوة من المستعمر. ولم يتصرف غورو من رأسه، فقد سبقت الإعلان المذكور رسالة سريّة إليه من الرئيس الفرنسي ألكسندر ميلران (1859-1843)، الذي كان رئيساً للوزراء منذ 20 كانون الثاني/ يناير، ويتهيّأ للدخول إلى قصر الإليزيه في 23 أيلول/ سبتمبر 1920. كان عنوان الرسالة المؤرخة في 6 آب/ أغسطس: "مخطط لتنظيم الانتداب السامي الفرنسي في سوريا". بعد تحذير ميلران من ضم لبنان إلى سوريا، وسعي فرنسا إلى "تحويل السكان المسيحيين إلى الخارج" (لغوياً، وثقافياً، واقتصادياً)، وعزل طرابلس عن محيطها السنّي، يقول: "يبدو أنه من الصعب ألا ندمج بلبنان – على الرغم من اعتراضات الموارنة – سنجق صيدا، أي المسلمين المتاولة الشيعة سكان بلاد صور وصيدا الذين لا يمكن أن نتركهم معزولين بين لبنان وبين المستعمرات الصهيونية التي تجتاح شمال فلسطين. فأقل ما يمكن، أن نربط سنجق صيدا بلبنان بشكل فدرالي مع بعض الاستقلالية".

فدرالي؟ نعم، أي أن يكون جبل عامل دولة، على غرار تلك الدول التي تفتقت ذهنية المحتل الفرنسي عنها بسبب تصدي السوريين لقواته في معركة ميسلون، فأصدر غورو سنتي 1920 و1921 عدة مراسيم هدفها تقسيم سوريا على أساس مذهبي. وقد دافع عن سياسته التقسيمية في الجمعية الوطنية الفرنسية بأن هذه المكونات غير متمازجة بعضها مع بعض. أفضت المراسيم عن إنشاء دويلات طائفية منها دولة جبل الدروز (1921-1936)، ودولة العلويين (1920-1936) ودولة حلب (1920-1925) ودولة دمشق (1920-1925) والاسكندرون (1920، قبل أن يُمنح اللواء لتركيا).

لبنان: ريع من نوع خاص

12-11-2020

هل كان بإمكان المحتل الفرنسي، الذي صنع الكيان اللبناني آنذاك، أن يصحح الخلل، كما "صححه" في سوريا، وأن يجنب البلاد والعباد نزاعات طائفية ما زالت تطل برأسها بين الفينة والأخرى حتى اليوم؟ وكيف حاول المحتل أن يعالج تلك "الهفوة المقصودة". وما هو الدور الذي لعبه المستشار الإداري الفرنسي زينوفي بيشكوف في قبول جبل عامل بإلصاقه بجبل لبنان في ثلاثينيات القرن الماضي؟

المقتلة العاملية

رفض العامليون بمعظمهم، من رجال الدين والإقطاعيين، أن يَبتلع جبل لبنان جبلهم، منادين بالوحدة السورية. وكان المحتل الفرنسي بحاجة إلى ذريعة تشكِّل السبب المباشر لإخضاعهم، فوجدها في تضرر بعض القرى المسيحية من هجمات متفرقة لبعض العصابات (كان الفرنسي قد سلحها ودفعها إلى ذلك)، فأتت جحافل فرنسا، حامية المسيحيين، لتنفذ حملة تأديبية سمّيت باسم قائدها الجنرال نيجر (نياغر)، أنتجت مذبحة، حتى أن أضرار العدوان الصهيوني الأخير على جبل عامل سنة 2024 تكاد تبدو ضئيلة، إذا ما قورنت بحملة سنة 1920.

لم يكن تطويعاً أو تأديباً ما اقترفته فرنسا بحق العامليين، بل مجزرة جماعية شاركت فيها جحافل المستعمرات الفرنسية الآتية من كل حدب وصوب، مرافقة بالعصابات المسيحية، فاجتاحت القرى البائسة من بيت إلى بيت بدءاً من 18 أيار/ مايو حتى 3 حزيران/ يونيو 1920. فرّ الناس أمام الآلة العسكرية وسلاح المشاة، ولجأوا إلى الحدود مع فلسطين، وعندما اقتربت المجازر منهم لم يبق لديهم سوى فلسطين.

وُلدت أزمة الكيان اللبناني مع ولادته، في الاحتفال بـ"إعلان قيام دولة لبنان الكبير" في مقر جنرال الاحتلال الفرنسي. في الإعلان، يجلس ابن باريس، هنري جوزيف أوجين غورو، وعن يمينه البطريرك الماروني إلياس الحويِّك، وعن يساره مُفتي السنّة الشيخ مُصطفى نجا، باعتبار لبنان لهاتين الطائفتين (مع ضمان الغلبة للموارنة)، ولا مكان فيها لرجل دين شيعي. فالكيان حديث الولادة، المبني أصلاً على المحاصصة الطائفية، لا مكان فيه لثالث مكوناته الرئيسة.

دافع الجنرال غورو عن سياسته التقسيمية في سوريا ولبنان في الجمعية الوطنية الفرنسية بأن هذه المكونات غير متمازجة بعضها مع بعض. وقد تفتقت ذهنية المحتل الفرنسي عنها بسبب تصدي السوريين لقواته في معركة ميسلون. أفضت المراسيم الى إنشاء دويلات طائفية منها دولة جبل الدروز (1921-1936)، ودولة العلويين (1920-1936) ودولة حلب (1920-1925) ودولة دمشق (1920-1925) والاسكندرون (1920، قبل أن يُمنح اللواء لتركيا). وكان المخطط أن يعلن جبل عامل فيديرالية مستقلة.

قصف الفرنسيون المدن بالطيران الحربي، حيث دُمّرت المنازل على رؤوس من تبقى من أهلها أو أحرقت، وسجلت في قرية وبلدة جرائم قتل وسحل واغتصاب... ونهبت الغلال والأرزاق وحملت إلى جبل لبنان، وسط تعتيم إعلامي تام. لم يكتف المحتل الفرنسي بذلك، بل حمّل العامليين كلفة الحملة العسكرية عليهم، أي كلفة قتلهم وتدمير قراهم (مئة ألف ليرة ذهبية)، وجَمع في صيدا من تبقى من وجهاء جبل عامل ممن لم يفرّ، في 5 حزيران/ يونيو 1920، وأجلسهم على الأرض تحت أرجل الموارنة الجالسين على الكراسي، ليقبلوا صاغرين بأن يبتلع جبل لبنان جبلهم.

هنا صور.. حاضرة جبل عامل

21-07-2022

كذلك شكّل الفرنسيون من أتباعهم لجنة جمع الغرامات للتعويض عن المتضررين المسيحيين الذين يحميهم، فباع الناس كل أملاكهم بأبخس الأثمان ليدفعوا الأموال إليها، لكن معظم تلك الأموال ذهب إلى جيوب أعضاء اللجنة. ويقول أمين الريحاني إن "أعضاء هذه اللجنة جمعوا 485 ألف ليرة، فدفعوا للمتضررين 50 ألف ليرة، ووضعوا الباقي في جيوبهم"، أي أنهم من تجار الأزمات والحروب، وقد حدث ذلك بعلم من الفرنسيين ورعايتهم وتحت أعينهم. إذ لم تكن الغاية، كما يبدو، التعويض على أحد بل إذلال العامليين وإفقارهم والإبقاء على قراهم المنهوبة محروقة مدمرة.

لم تأبه جرائد بيروت، العاصمة المستجدة البعيدة، بالمقتلة وتداعياتها، ولا بعدد السنين التي مرّت بعدها على البلاد المدمّرة والمحروقة والمنهوبة، التي لم تتعاف أو تلتئم جراحها. وقد تسنى لأحمد رضا أن يوثق شيئاً منها في كتابه "مذكرات للتاريخ: حوادث جبل عامل 1914-1922"، فشكلت هذه اليوميات مصدراً مهماً كونها تستند إلى ما رآه بعينه كشاهد عيان أو سمعه ممن يثق به.

ومن المحفوظات مذكرات تنسب إلى أحد أفراد العصابات التي رافقت الحملة، يقول فيها (الوثيقة، كما وردت مخطوطة في مدونة جبل عامل، بأخطائها): "... حتى وصلنا إلى ضيعة تكنّى بأرزون فما وجدنا بها أحد فنهبناها ثم أحرقناها، ولما طلع الصباح أخذنا بالسير فأقبلنا على مجدل سلم فصوبنا المدافع عليها... ثم أقبلنا على تل تبنين فانصبّ علينا الرصاص حتى أرفقنا عليهم... ثم نزلنا اليهودية (السلطانية) فسلّمت. وعند الصباح سافرنا إلى عيناتا فما وجدنا أحدا فنهبناها وأكلنا دجاجها، ودبّينا فيها الحريق فرمّدناها. ثم طلعنا على بنت جبيل فما وجدنا فيها أحد فنهبناها وحرقناها ومن بعدها صوبنا عليها المدافع فهدمناها..." وقد دمّرت بنت جبيل في 24 أيار/ مايو. ثم يضيف: "طلعنا على يارون وحرقناها، وأمسينا قبَل بلد اسمها فارة، فصوبنا المدافع عليها وضربناها، فكنا نرى العالم (الناس) تنغل مثل النحل واشتغل عليها المترليوز (المدفع الرشاش) فقتل منهم كثير وجملة مجاريح" ("مدونة جبل عامل").

وبقيت كذلك عن المقتلة في الذاكرة الشعبية "جعيديات" (نوع من الشعر العامي الساخر)، ومنها "هيدي مدينة بنت جبيل عنوان بلاد بشارة/ جاها نيجر بها الليل وحكّم فيها الطيارة / وحكم عليها بالويل وعلّمها كيف الغارة ...". (بلاد بشارة هي المنطقة الواقعة جنوب مجرى الليطاني)

هل كان بإمكان المحتل الفرنسي، الذي صنع الكيان اللبناني آنذاك، أن يصحح الخلل، كما "صححه" في سوريا، وأن يجنب البلاد والعباد نزاعات طائفية ما زالت تطل برأسها بين الفينة والأخرى حتى اليوم؟ وكيف حاول المحتل أن يعالج تلك "الهفوة المقصودة". وما هو الدور الذي لعبه المستشار الإداري الفرنسي زينوفي بيشكوف في قبول جبل عامل بإلصاقه بجبل لبنان في ثلاثينيات القرن الماضي؟

تمكن الاحتلال من تتبع رجال المقاومة المسلحة وقتلهم أو نفيهم، ورغّب عدداً من الوجهاء والتجار فباتوا بين عميل لدى الفرنسيين، مُجاهر بصيغة "لبنان الجنوبي"، أو مستفيد من الاحتلال. لكن هل رضخ جبل عامل على المستويين السياسي أو المطلبي؟ بطبيعة الحال: لا.

يمكن القول إن النخب العاملية التي واكبت ما حدث في العشرينيات وامتدت تداعياته لعقد من الزمن، وتحمّلت نتائجه سواء عبر مناوأة المحتل الفرنسي أو الرضوخ له، كانت تتألف من رجال الدين والاقطاعيين وبعض المقربين منهم، وكان الجبل بحاجة إلى نخب أخرى من الشباب المثقف المتعلم لن تظهر سوى مطلع الثلاثينيات.

الثلاثينيات

في الثلاثينيات، كانت بيروت تغلي بفعل الانقسام الأهلي حول الاحتلال الفرنسي، وجبهة الدعاية النازية - الفاشية من جهة، وجبهة الشيوعيين والمناهضين للفاشية من جهة أخرى، ضامة تيارات سياسية مختلفة التوجهات. لكن آنذاك، سار الزمن في جبل عامل بطيئاً رتيباً، فكان خارج الحسابات السياسية والإدارية والتنموية. وكانت الحكومات تُشكَّل من دون أن تضم أي وزير من جبل عامل، أو أي وزير شيعي من البقاع أو من جبل لبنان نفسه (حكومتا بشارة الخوري الثانية والثالثة على سبيل المثال). آنذاك، لم يربُ عدد سكان بيروت عن 120 ألفاً، لكن صدر فيها نحو عشرين صحيفة يومية، ذات صبغات طائفية تأتمر بأوامر الفرنسيين والساسة المحليين، وتخضع لمقص الرقباء (توفيق حبيب، "رحلات الصحافي العجوز")، وكان الاصطفاف السياسي في أوجه، وأغدقت الدول الغربية على أتباعها المحليين عطاياها. لكن العامليين كانوا بنظر المحتل الفرنسي مكوناً هامشياً، ومن الممكن لجمهم عبر استزلام زعمائهم واسترضاء أعيانهم. أما بالنسبة إلى الحكومات اللبنانية فيمكن أن يشكلوا خزاناً لليد العاملة الرخيصة في بناء الجمهورية الفتية، كما أن الطوائف الأخرى كانت تنظر إليهم بدونية، كبيئة ملحقة بـ"كيان حضاري"، تفتقر إلى التعليم ولا مكان لها في الوظائف الرسمية إلا في ما ندر.

المشهد البيروتي قبل غزو 1941 وبعده

28-04-2025

بعد مرور عقد على المقتلة، وبعدما بات سلخ جبل عامل عن سوريا أمراً واقعاً، تنامي الوعي لدى شرائح عاملية مختلفة، وتكاثر الندوات والمؤتمرات والتجمعات الساحلية القومية، في ظل انعدام التنمية، ليجد العامليون موقعاً لهم في لبنان الطائفي. فالطائفة هي المدخل الوحيد إلى الكيان المصنوع للطوائف، وكان الفرنسي قد فصل الإفتاء الشيعي عن السني آنذاك، ممهداً لسماع الصوت العاملي في الشكل. ويبدو أن المبادرة أتت من بيت أحد الزعماء الروحيين للشيعة العامليين، حيث أبدى (على ذمة صحيفة "لسان الحال") مفتي صور السّيّد جعفر عبد الحسين شرف الدين رغبة طائفته في العام 1931، بإقامة دولة تتمتّع بحكم ذاتيّ في جبل عامل، حتّى تتمكّن من معالجة الإهمال الحكوميّ على جميع الأصعدة: الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة". وعملياً، كرّر شرف الدين مطلب "مئات عدّة من العامليين، ومن بينهم سياسيّن، للمندوب السّامي هنري دي جوفنيل" في العريضة التي وقعوها رفضاً للاستمارات الّتي وزّعها الاحتلال لوضع الدستور اللّبنانيّ في العام 1926. ومما جاء في العريضة: "نطلب من عميد الدولة المنتدبة المسيو دي جوفنيل تحقيق آمالنا الراسخة في نفوسنا وهي: فصلنا عن لبنان بإنشاء إدارة مستقلّة تحت إشراف الدولة المنتدبة". (نقلها أمين سعد وتمارا الشبلي وآخرون).

قصف الفرنسيون المدن بالطيران الحربي، حيث دُمّرت المنازل على رؤوس من تبقى من أهلها أو أُحِرقت، وسجلت في القرى والبلدات جرائم قتل وسحل واغتصاب... ونُهِبت الغلال والأرزاق وحُمِلت إلى جبل لبنان، وسط تعتيم إعلامي تام. لم يكتف المحتل الفرنسي بذلك، بل حمّل العامليين كلفة الحملة العسكرية عليهم، أي كلفة قتلهم وتدمير قراهم، مئة ألف ليرة ذهبية!

بقيت المقتلة في الذاكرة الشعبية في "جعيديات" (نوع من الشعر العامي الساخر)، ومنها "هيدي مدينة بنت جبيل، عنوان بلاد بشارة/ جاها نيجر بها الليل وحكّم فيها الطيارة / وحكم عليها بالويل وعلّمها كيف الغارة ...". (بلاد بشارة هي المنطقة الواقعة جنوب مجرى الليطاني).

يلاحظ الباحثون أن مقالات الكتّاب والمثقفين العامليين في مجلّاتهم القليلة العدد (العرفان، القلم الصريح، العروبة) أسهمت في تكوين رأي عام بالمعنى الحقيقيّ، يتّصف بالثّقافة السّياسيّة الحديثة والأفكار الاصلاحيّة. وقد دفعوا الزّعامة التّقليديّة الشّيعيّة، تحت إلحاح المطالب الشّعبيّة، للضّغط ما أمكنها على سلطات الانتداب، لنيل مزيدٍ من الحقوق في الإنماء والوظائف والمواقع المؤثِّرة في الدولة، خاصّة مع الأزمات الاقتصاديّة الّتي بدأت تتصاعد بعد العام 1929" (طليع حمدان، اللبنانيون الشيعة وفرنسا). وكي ينتقل المشهد العاملي من المطالبات المتنوعة والمتباينة أحياناً - بين الوحدة مع سوريا، أو الحكم الذاتي ضمن لبنان، أو الانخراط في الكيان اللبناني - إلى مشهد مختلف تماماً، أي تلك اللحظة المفصلية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1936، التي استقبل فيها المندوب السّامي الفرنسي، ورئيس الجمهوريّة إميل إدّه، وفداً من رجال الدين والمثقفين العامليين، وعلى رأسهم المرجع السيد عبد الحسين شرف الدين. كانت رسالة هذه الزيارة واضحة صريحة فحواها أن جبل عامل بات خالياً من أي حركة انفصالية، لا مع الوحدة السورية ولا الاستقلال ولا الحكم الذاتي، وأنه زحف إلى الكيان اللبناني ليلتحق به طوعاً بعدما ألحقه الاحتلال به قهراً.

إلا أن تلك اللحظة ما كان لها أن تتحقق لولا جهود كبيرة بذلها "المستشار"، وقد أدركت فرنسا أنها بحاجة إلى شخصية استثنائية لتلعب هذا الدور في لبنان، وليس بسياسة العصا والجزرة التي اتبعتها في العشرينيات، بل بسياسة أكثر واقعية، عبر فهم الواقع على الأرض بنفسها ولو نسبياً، لا عبر عملائها الملحيين المنتفعين من الاحتلال أو الصحف البيروتية المؤتمرة بأمرتها. فمن هو حاكم جبل عامل الفرنسي هذا؟

من هو المستشار؟

ولد زينوفي ألكسيفيتش بيشكوف باسم يشوع زيلمان ميخائيلوفيتش سفيردلوف في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1884، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية. وكان شقيقه الأصغر ياكوف ميخائيلوفيتش سفيردلوف (1885-1919)، زعيم الحزب البلشفي ورئيس اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية (بعد الثورة).

روسيّان طوّرا رسم الأرزة رمزاً وطنياً لبنانياً

22-12-2022

عن الأثر الموسيقي الروسي في لبنان

28-04-2023

عاش والدا زينوفي، النقاش ميخائيل إزرايليفيتش وإليزافيتا سولومونوفنا سفيردلوف، في منزل مقسوم بين مسكن وورشة للطباعة والنقش. وكان الكاتب الروسي مكسيم غوركي واسمه الأصلي ألكسي بيشكوف (1868-1936) يسكن في تلك المدينة آنذاك، وكان ضيفاً دائماً على عائلة سفيردلوف. في عام 1901، أُلقي القبض على زينوفي مع مكسيم غوركي، بتهمة استخدام آلة نسخ للدعاية الثورية. في عام 1902، غادر زينوفي إلى أرزاماس، ملتحقاً بمكسيم غوركي، الذي قضى مدة نفيه هناك، وشارك في قراءة مسرحيته الجديدة "الأعماق السفلى"، مؤدياً دور فاسكا بيبل. وقد لاحظ الكاتب المعروف فاسيلي إيفانوفيتش نيميروفيتش-دانتشينكو (1844-1936)، الذي عُرضت له المسرحية، موهبة الشاب الدرامية والموسيقية، ونصحه بالبحث عن تدريب موسيقي وفني متخصص. في العام نفسه، حاول زينوفي الالتحاق بالمدرسة الفيلهارمونية الإمبراطورية في موسكو، لكن طلبه رُفض لكونه يهودياً، إذ لم يُسمَح لليهود (مع بعض الاستثناءات) بالعيش في موسكو آنذاك. في 30 أيلول/ سبتمبر من ذلك العام، اعتنق الأرثوذكسية وأصبح اسمه زينوفي. كان عرابه مكسيم غوركي الذي منحه اسمه كأب واسم عائلته بيشكوف. عند علمه بذلك، تبرأ ميخائيل إزرايليفيتش سفيردلوف من ابنه، ومع ذلك، لم تعترف السلطات بتغيير الاسم.

في عامي 1903 و1904، درس زينوفي في مدرسة موسكو للفنون المسرحية، ثم هاجر إلى كندا، ومنها إلى الولايات المتحدة، ثم إلى إيطاليا، حيث عاش مع مكسيم غوركي، الذي تبناه فعلياً. في عام 1910 تزوج زينوفي بيشكوف من ليديا بتروفنا بوراغو، ابنة ضابط قوزاقي، لكنهما انفصلا بعد خمس سنوات. لاحقاً، وبعد انفصاله عن غوركي، هاجر إلى فرنسا، بينما بقيت زوجته ليديا بوراغو في كابري مع ابنتهما ليزا بيشكوفا، البالغة من العمر أربع سنوات. مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انضم زينوفي إلى الفيلق الأجنبي الفرنسي. شارك في أيار/ مايو 1915 في معركة فردان، حيث فقد ذراعه اليمنى من الكتف. مُنح وسام الصليب الحربي مع النخلة. في عام 1916، وبعد العلاج والتأهيل، أُعيد إلى الخدمة العسكرية ورُقّي إلى رتبة ضابط.

تمكن الاحتلال من تتبع رجال المقاومة المسلحة وقتلهم أو نفيهم، ورَغَّب عدداً من الوجهاء والتجار فباتوا بين عميل لدى الفرنسيين، مُجاهِر بصيغة "لبنان الجنوبي"، أو مستفيد من الاحتلال. لكن هل رضخ جبل عامل على المستويين السياسي أو المطلبي؟ بطبيعة الحال: لا.

أدركت فرنسا أنها بحاجة إلى شخصية استثنائية لتلعب هذا الدور في لبنان، وليس بسياسة العصا والجزرة التي اتبعتها في العشرينيات، بل بسياسة أكثر واقعية، عبر فهم الواقع على الأرض بنفسها ولو نسبياً، لا عبر عملائها الملحيين المنتفعين من الاحتلال أو الصحف البيروتية المؤتمرة بأمرتها. فمن هو حاكم جبل عامل الفرنسي هذا؟

قبل وصوله إلى بلادنا مطلع الثلاثينيات، راكم تجارب عسكرية ودبلوماسية حول العالم، إذ أُرسل إلى الولايات المتحدة مترجِماً، حيث بقي حتى عام 1917. شغل بين عامي 1917 و1920 مناصب دبلوماسية في روسيا ورومانيا والصين واليابان ومنشوريا وسيبيريا، وجورجيا والقرم (في عهد قائد الروس البيض بيوتر نيقولايفيتش فرانغل). وشارك زينوفي في العمليات العسكرية لإخماد ثورة الريف المغربي، بين عامي 1921 و1926. ثم خدم في وزارة الخارجية الفرنسية (1926-1930)، قبل أن يخدم مع المفوض السامي في بلاد الشام بين عامي 1930 و1937، ثم عاد ليخدم في الفيلق الأجنبي في المغرب حتى عام 1940.

في جبل عامل

بدأ بيشكوف عمله في جبل عامل من ثكنة صور العسكرية، كضابط استخبارات، ثم بات مستشاراً إدارياً للمفوض السامي، قبل أن ينتقل إلى صيدا ليحكم جبل عامل من هناك. كان رجلاً ظالماً مرعباً بنظر العامليين، ليس بسبب شكله فحسب، إذ كان قد دنا من الخمسين من عمره، طويل مبتور اليد من الكتف، ويرافقه كلبه الأسود... بل بسبب نزَقه وأحكامه اليومية الكثيرة غبر المفهومة التي راكمت المظالم بنظرهم. وكان يتدخل في كل شاردة وواردة، ويبثّ العيون في جميع أنحاء البلاد، ويتلاعب بالساسة المحليين والمتنفِذين، ويحتقر الجميع في آن معاً، سواء المتعاملين مع الاحتلال الفرنسي أو المعادين له، وسمّاه بعضهم بـ"الطاغية" ورسخ ذلك في الذاكرة الشعبية، إذ كان يتصرف في منصبه كملك مطلق، (حركة الإصلاح الشيعي، صابرينا ميرفان).

لا يُذكَر عن عمله في لبنان، في الإضبارة الرسمية التي أعدتها وزارة الخارجية الفرنسية في العام 2013، سوى أنه "عُيّن مستشاراً إدارياً في المفوضية العليا لبلاد الشام، في جنوب لبنان، بين عامي 1930 و1936". وفي مكان آخر: "في عام 1936، لعب دوراً هاماً في بلاد الشام، لا سيما بتدخله في جبل عامل، ما يُعرف الآن بلبنان الجنوبي".

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انضم الروسي زينوفي بيشكوف إلى الفيلق الأجنبي الفرنسي. شارك في معركة فردان، حيث فقد ذراعه اليمنى، ومُنح وسام الصليب الحربي. وفي عام 1916، أُعيد إلى الخدمة العسكرية ورُقّي إلى رتبة ضابط. شارك في العمليات العسكرية لإخماد ثورة الريف المغربي، بين عامي 1921 و1926. وكان بيشكوف قد بدأ عمله في جبل عامل كضابط استخبارات، ثم كمستشار للمفوض السامي، قبل أن ينتقل إلى صيدا ليحكم جبل عامل من هناك.

بنت الباحثة صابرينا ميرفان سردية قائمة على الصداقة بين بيشكوف و"السيد الكبير"، أي المرجع الشيعي عبد الحسين شرف الدين، بدأت منذ وصول بيشكوف إلى مدينة صور. إلا أن بيشكوف كان قبل وصوله قد تحضّر لمهمته بشكل جيد، إذ أشبع قضية جبل عامل بحثاً، وأصدر تقريراً بعنوان "الشيعة"، اعتبر من المراجع المهمة في السياسة الفرنسية الخارجية، وخلص إلى فكرة مفادها: "لسوف نحتفظ وقتاً طويلاً بتعاطف هذه الجبهة الشيعية المؤلفة من مئة ألف نفس... إذا ما قمنا بالتحسينات الضرورية للحياة المادية في هذه المنطقة". يظهر أن تلك "الصداقة" تجلت في تعيين ابن شرف الدين مفتياً في صور، واستحداث بيشكوف مركزاً آخر للإفتاء الجعفري في صيدا سنة 1934، ودفاع بيشكوف عن السيد الكبير غير مرّة، لاسيما وأن شرف الدين ابتعد عن المطالبة بالوحدة (سواء العربية أو الإسلامية أو السورية)، وابتعد بالتالي عن المرجع الشيعي الثاني، نزيل دمشق، السيد محسن الأمين، في المسار والمواقف.

شكلت التقارير التي رفعها بيشكوف إلى إدارته مدماك انتقال العامليين إلى تحقيق بعض المطالب السياسية والتنموية والاجتماعية، بعد الإجحاف الطويل الذي لحق بهم إثر المقتلة. وقد لعب "السيد الكبير" دوراً مهماً في توجيه بيشكوف إلى تحديد المطالب... إذ، ربما، لم يجد سبيلاً آخر إلى إخراج البلاد من بؤسها غير ذلك. وبعد فتح عيون الإدارة الفرنسية في بيروت على مطالب العامليين، بلغتها وعبر مستشارها الإداري، واعتبارها أن تحقيق بعض المطالب يصبّ في مصلحتها، بات السبيل ممهداً لتلك اللحظة التاريخية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1936، حين استقبل المندوب السّامي الفرنسي وفد جبل عامل. وقد اعتبر بيشكوف ذلك إنجازاً له، وتحدث عنه بشكل مقتضب في رسائله إلى أقاربه، وفق توثيق ميخائيل بارخوموفسكي في كتابه "ابن روسيا، جنرال فرنسا" (1989).

محنة لبنان

03-09-2020

كان يُفترض أن يرسم لقاء 1936 خريطة طريق نحو "الحقوق"، فإحدى الطوائف المهمَّشة دخلت إلى لبنان المصنوع للطوائف من المدخل الصحيح. لكن ظروفاً موضوعية أخرى حالت لعقود دون ذلك... وظلت تلك الصورة الملتقطة في الأول من أيلول/ سبتمبر 1920، على درج قصر الصنوبر في بيروت تعبّر عن الكيان اللبناني المبني أصلاً على المحاصصة الطائفية، بدون أحد مكوناته الرئيسة.