تُعد مسألة الماء في تونس من أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الراهن، ليس فقط باعتبارها تحدياً بيئياً–تقنياً، بل بوصفها مجالاً تتكثف فيه تناقضات الدولة، واختلالات العدالة التوزيعية، وديناميات السيطرة الاجتماعية. إذ لم يعد العطش ظرفاً عابراً، ولا الانقطاع حادثاً تقنياً، بل صار تعبيراً عن بنية كاملة من اللامساواة المؤسسية والمجالية.

تُظهِر المعطيات المتوافرة أن تونس تندرج ضمن الدول التي تشهد ضغطاً مائياً مرتفعاً. غير أن هذه الندرة لا تُوزّع بشكل محايد، بل تتموضع ضمن خرائط اجتماعية–سياسية محددة: جهات داخلية تعاني من انقطاعات متكررة، قطاعات تُعطى الأولوية من دون غيرها، وفئات سكانية تواجه صعوبات متزايدة في النفاذ إلى خدمة تعتبرها الدولة "عمومية". ما يتشكّل هنا ليس مجرد أزمة موارد، بل مسار تاريخي لإعادة إنتاج التفاوتات.. تاريخياً، ارتبطت سياسات الماء في تونس بمنطق تقني–مركزي، يعتبر المورد مجالاً للتنظيم الإداري والبنية التحتية، من دون اعتبار حقيقي لسؤال العدالة أو المشاركة. وقد تَعمّق هذا المنطق مع دخول "السوق" إلى الحقل البيئي، مما أدّى إلى تحويل الماء من "حق" إلى "خدمة"، تُسعّر وتُخصّص وفق حسابات الكلفة والجدوى، لا وفق معايير الحاجات أو الاستحقاقات الاجتماعية. من هذا المنطلق، تطرح أزمة الماء في تونس مفارقة سوسيولوجية جوهرية: كيف يمكن لمورد نادر بطبعه أن يتحوّل إلى أداة لإنتاج الوفرة – ولكن وفرة في التفاوت، في الاحتجاج، وفي الفشل المؤسسي؟ وكيف يتقاطع التغير المناخي مع مسارات السياسة العمومية، ليُنتِج بنية من "الندرة المُدبّرة" بدلاً من أن يكون مجرد ظرف طبيعي خارجي؟

الماء كمورد طبيعي في أزمة

تحتل تونس موقعاً ضمن ما يُعرَف بـ "البلدان ذات الإجهاد المائي الهيكلي"، أي تلك التي تعاني من ندرة مائية مزمنة لا ترتبط فقط بالجفاف الظرفي، بل بخصائص بيئية وجغرافية ثابتة. هذه الندرة ليست مسألة جديدة، وقد تمّ التعاطي معها تاريخياً بمنطق تقني صرف، يختزل المسألة في وفرة البنية التحتية (سدود، قنوات، شبكات توزيع)، من دون مساءلة السياسات أو أنماط الاستهلاك أو آليات التوزيع. المعطيات الرسمية تشير إلى أن متوسط نصيب الفرد التونسي من المياه العذبة لا يتجاوز 400 متر مكعب سنوياً، أي أقل بكثير من عتبة "الفقر المائي" المحددة دولياً بـ1000 متر مكعب.

المياه في تونس: خط الفقر ومخططات الإفقار

28-06-2021

هذا التراجع في وفرة الماء يُقابله ارتفاع في الطلب، بسبب التحوّل الديمغرافي، والضغط الحضري، والتوسع الفلاحي، مما يخلق خللاً متزايداً بين العرض والطلب. لكن تحليل الوضع لا يكتمل عند هذا الحد التقني. إذ لا يمكن الحديث عن "أزمة مائية"، من دون مساءلة بنية الدولة نفسها في علاقتها بالمورد. الدولة التونسية، كما تشكّلت بعد الاستقلال، قامت على مركزية القرار، وتوجّه فوقي في إدارة الموارد الطبيعية، بما فيها الماء. وقد ارتبطت مشاريع تعبئة المياه تاريخياً برهانات سياسية واقتصادية، إذ رُوّج لها كرمز لـ "التحكم في الطبيعة" وإثبات للسيادة الوطنية. غير أن هذا التصور سرعان ما اصطدم بحدوده في ظل تحولات مناخية غير قابلة للضبط، وآليات تسيير بيروقراطية فقدت فاعليتها. من جهة أخرى، لا توزَّع الندرة بشكل متساوٍ بين الأفراد والمناطق. فالمجال الجغرافي في تونس شديد التفاوت في وفرة الماء: الشمال يوفّر حوالي 80 في المئة من الموارد، بينما يعيش الجنوب والوسط في حالة جفاف أصلي. غير أن هذا التفاوت الطبيعي يُعاد إنتاجه كـ "تفاوت اجتماعي" من خلال أنماط الاستثمار، أولوية التوزيع، وتخصيص الموارد. فالاستهلاك الفِلاحي يلتهم قرابة 80 في المئة من المياه المتاحة، لكنه يظل موجّهاً أساسًا للتصدير، في حين تعاني مناطق سكنية من انقطاعات متكررة، وشبكات مهترئة، ونقص دائم في الماء الصالح للشرب. بهذا المعنى، لا يمكن تحليل أزمة الماء في تونس كأزمة "طبيعية" أو "مناخية" فقط، بل يجب قراءتها كمسألة اقتصادية واجتماعية ترتبط بأنماط الإنتاج، وأنظمة التوزيع، وموازين القوة داخل الحقل السياسي–البيئي.

السياسات العمومية والتدبير الرسمي للماء

في تونس منذ الاستقلال، احتلت مسألة "تعبئة الموارد المائية" مكانة محورية في المشروع الدولتي. إذ استُثمرت سياسات الماء كجزء من رؤية تنموية طموحة، ترتكز على تحديث البنية التحتية، واستصلاح الأراضي، وتوسيع الرقعة الفِلاحية. غير أن هذه المقاربة، التي تأسست على فكرة "التحكم في الطبيعة"، تجاهلت تدريجياً البُعد الاجتماعي والسياسي لهذا المورد، وكرّست تمثّلاً تقنوقراطياً يُفرِّغ أزمة الماء من محتواها التوزيعي.

يُدار قطاع الماء في تونس عبر تراتبية مؤسساتية محكومة بمركزية القرار: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الديوان الوطني للتطهير، ووزارة الفِلاحة باعتبارها الهيئة المشرفة على السياسات المائية. هذه الهيكلة تُعيد إنتاج منطق الدولة–الوصية، حيث يُنظَر إلى المواطن كمستهلك، لا كفاعل مشارك في إدارة مورد حيوي. كما تُحتَكر المعطيات، وتُغيّب الشفافية، وآليات الرقابة الاجتماعية على التصرّف في الماء.

تُظهِر المعطيات المتوافرة أن متوسط نصيب الفرد التونسي من المياه العذبة، لا يتجاوز 400 متر مكعب سنوياً، أي أقل بكثير من عتبة "الفقر المائي" المحددة دولياً بـ1000 متر مكعب. وتندرج تونس ضمن الدول التي تشهد ضغطاً مائياً مرتفعاً. غير أن هذه الندرة لا تُوزّع بشكل محايد، بل تتموضع ضمن خرائط اجتماعية–سياسية محددة.

أدى دخول "السوق" إلى الحقل البيئي، إلى تحويل الماء من "حق" إلى "خدمة"، تُسعَّر وتُخصَّص وفق حسابات الكلفة والجدوى، لا وفق معايير الحاجات أو الاستحقاقات الاجتماعية. وهكذا يتقاطع التغير المناخي مع مسارات السياسة العمومية، ليُنتِج بنية من "الندرة المُدبّرة"، بدلاً من أن يكون مجرد ظرف طبيعي خارجي.

أما أبرز إشكال هيكلي في السياسات العمومية، فيتمثل في ضعف التنسيق بين القطاعات: الماء الفِلاحي يُدار بمنطق إنتاجي تقني، بينما الماء الصالح للشرب يُعالج كخدمة عمومية، من دون وجود إطار موحَّد للحوكمة المائية. هذا التشتت المؤسساتي يُنتِج مفارقات حادّة: في بعض المناطق، يتم قطع الماء عن الأحياء السكنية في عز الصيف، في حين تستمر الضيعات الكبرى في ريّ المزروعات الموجهة للتصدير. من جهة أخرى، تبنّت الدولة منذ التسعينيات خطاب "ترشيد الموارد"، الذي رافق دخولها في منطق الإصلاحات الهيكلية. وهو ما مهّد تدريجياً لتفكيك تدريجي للمرفق العمومي المائي، من خلال تخفيف الاستثمارات، تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وإعادة تسعير الخدمة. هذا التحول النيوليبرالي، وإن لم يُعلَن عنه صراحة، جعل من الماء سلعة تُسعّر وفق منطق الكلفة، وليس حقّاً اجتماعياً يُضمن للجميع. الخطاب الرسمي لا يزال يتمسّك بفكرة "السيطرة" على الموارد، من خلال مشاريع كبرى، من مثل محطات تحلية المياه في الجنوب، أو مشاريع نقل الماء بين الأحواض. لكن هذا الخطاب يغفل تغيّرين جوهريين: الأول يتمثل في حدود القدرة المالية والتقنية للدولة، والثاني في ارتفاع منسوب الرفض الاجتماعي لسياسات التفقير المائي. إذ أظهرت السنوات الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات المرتبطة بالماء، ما يكشف عن هشاشة العلاقة بين الدولة ومواطنيها حين يتعلّق الأمر بتأمين الموارد الأساسية. أخيراً، فإن سياسات الدولة لا تفتقر فقط إلى الفعالية، بل تفتقر كذلك إلى البُعد التشاركي. فغياب آليات إشراك الفاعلين المحليين، من جمعيات مائية أو سكان أو فلاحين صغار، يُعمّق الفجوة بين الحاجيات الحقيقية ومنطق التدبير المركزي. وهذا ما يجعل من أزمة الماء في تونس، في جانبها المؤسسي، تجسيداً لفشل نمط الحكم المائي وليس فقط لندرة المورد.

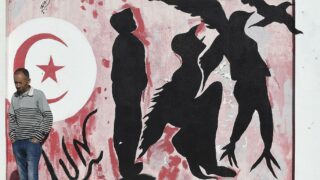

الصراع الاجتماعي حول الماء

أزمة الماء في تونس تتمظهر اليوم كأحد أبرز وجوه الصراع الاجتماعي. فالماء لم يعد مجرّد مورد طبيعي نادر، بل صار أداة فرز اجتماعي، تُكشَف عبره موازين القوة، وحدود العدالة المجالية، واختلالات الدولة في إدارة التوزيع. في السنوات الأخيرة، تصاعدت التحركات الاجتماعية حول مسألة الماء، خاصة في الجهات الداخلية والجنوبية. مناطق ـ من مثل: سيدي بوزيد، قفصة، تطاوين، القيروان، والكاف، عرفت انقطاعات متكررة، واضطرابات في التوزيع، وممارسات تدبيرية اعتباطية، خلقت مناخاً من التوتر. تُترجم هذه الانقطاعات كأشكال غير مباشرة من الإقصاء، حيث يصبح الانقطاع اليومي شكلاً من أشكال العنف الرمزي والمادي في حياة الأفراد.

لا توزَّع الندرة بشكل متساوٍ بين الأفراد والمناطق. فالمجال الجغرافي في تونس شديد التفاوت في وفرة الماء: الشمال يوفّر حوالي 80 في المئة من الموارد، بينما يعيش الجنوب والوسط في حالة جفاف أصلي. غير أن هذا التفاوت الطبيعي يُعاد إنتاجه كـ "تفاوت اجتماعي" من خلال أنماط الاستثمار، وأولوية التوزيع، وتخصيص الموارد.

لا يزال الخطاب الرسمي يتمسّك بفكرة "السيطرة" على الموارد، من خلال مشاريع كبرى، من مثل محطات تحلية المياه في الجنوب أو مشاريع نقل الماء بين الأحواض. لكن هذا الخطاب يغفل تغيّرين جوهريين: الأول يتمثل في حدود القدرة المالية والتقنية للدولة، والثاني في ارتفاع منسوب الرفض الاجتماعي لسياسات التفقير المائي.

سوسيولوجياً، يُمكن النظر إلى الماء كعنصر يُعيد إنتاج التفاوتات الاجتماعية. فمن جهة، تحظى الفضاءات السياحية والمناطق الصناعية بوفرة مائية نسبية، تضمن لها الاستمرارية والاستقرار، بينما تُترك الأحياء الشعبية والقرى الفلاحية في حالة "تعطّش". هذا التفاوت لا يَعكس فقط خللاً في التخطيط، بل يدل على أولوية سياسية منحازة إلى منظومة إنتاجية تُراكم القيمة، على حساب شبكات الحياة اليومية للمواطنين. كما تكشف المقارنة بين الريف والمدينة عن فجوة في الحماية المؤسساتية. في المناطق الريفية، يعتمد السكان غالباً على جمعيات مائية محلية لإدارة التوزيع، وهي جمعيات تعاني من ضعف التمويل، وسوء الصيانة، ونقص الرقابة. وعندما تنهار هذه الجمعيات، ينقطع الماء، ويُلقَى باللوم على "الناس"، لا على منظومة الحكم المحلية. أما في المدن، فعلى الرغم من تغطية الشركة الوطنية لشبكة التوزيع، فإن نوعية الخدمة تتدهور، خاصة في الأحياء الطرَفية. تعبير "العطش" لم يعد فقط بيولوجياً، بل صار أيضاً سياسياً. فصراعات الماء تظهر في الاحتجاجات، في خطابات التذمر، وحتى في ثقافة العيش اليومية. يُقطع الماء كعقاب، وتُؤجل الأشغال في بعض الجهات من دون تفسير، وتُمنح تراخيص الآبار بانتقائية. بل يمكن القول إن الدولة تتصرّف في الماء كما تتصرّف في الأمن: أداة "ضبط" و"مراقبة" و"عقاب"، لا خدمة عمومية تضمن الحقوق الأساسية. هذا الصراع يزداد تعقيداً في ظل تحوّل الأنظمة المائية إلى أدوات خفية للهيمنة. تُفرض تعريفة الماء على الجميع من دون تمييز، بينما يستهلك كبار المنتجين الزراعيين حصصاً تفوق بكثير المعدلات الفردية. ويُحرَم السكان من حقّهم في معرفة كيفية التصرف في الماء، ومن له الأولوية، ومن يقرّر من يُروى ومن يعطش. لم يعد الصراع حول الماء في تونس مسألة احتجاج موسمي، بل صار مؤشِّراً على أزمة أعمق في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وعلى انهيار التمثّل التقليدي للمرفق العمومي كمجال مشترك، لصالح تصوّر استبعادي، مسكون بهاجس التحكّم أكثر من الإنصاف

التأويل النظري لأزمة الماء في تونس

أزمة الماء في تونس لا تُفهم فقط من خلال مؤشرات كمية أو خرائط جغرافية، بل تُقارب كـ "بنية رمزية" و"نظام هيمنة" يشتغل عبر أدوات غير مرئية. ما يبدو للوهلة الأولى كخلل تقني أو إداري، هو في جوهره تعبير عن ترتيب اجتماعي–سياسي يتجلى من خلال التحكم في الوصول إلى الموارد الأساسية. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل البعد الرمزي لتوزيع الماء. فالنفاذ إلى المورد، أو العجز عنه، لا يُنتِج فقط آثاراً مادية على الحياة اليومية، بل يعيد ترسيخ التفاوتات الاجتماعية ويُضفي عليها طابع "الطبيعة". من يملك الماء لا يملك فقط رفاهية التزود، بل يتموضع اجتماعياً ضمن شبكة امتيازات غير مرئية. في المقابل، من يُحرم منه يُعزل ليس فقط من الناحية التقنية، بل من المشاركة في المجال العمومي ككل.

تعبير "العطش" لم يعد فقط بيولوجياً، بل صار أيضاً سياسياً. فصراعات الماء تظهر في الاحتجاجات، في خطابات التذمر، وحتى في ثقافة العيش اليومية. يُقطع الماء كعقاب، وتُؤجل الأشغال في بعض الجهات من دون تفسير، وتُمنح تراخيص الآبار بانتقائية. بل يمكن القول إن الدولة تتصرّف في الماء كما تتصرّف في الأمن: أداة "ضبط" و"مراقبة" و"عقاب".

تحوّل الماء إلى "شيء" خاضع للقياس والمحاسبة، أدى إلى تفكيك معانيه التاريخية المرتبطة بالطهارة، بالكرم، بالحقّ. هذه العملية من التشييء أسهمت في إنتاج لامبالاة جماعية تجاه اختلالات التوزيع، باعتبارها "منطق السوق" لا مظلمة اجتماعية.

ما يحصل في الواقع هو نوع من "الإدارة الحيوية" للمجتمع عبر الماء: توزيع غير عادل، انقطاعات مقنّعة، وسُبل تحكّم غير شفافة. هذه الأشكال من التدبير لا تنفصل عن استراتيجية أوسع تُوظف البنية التحتية كأداة لضبط الجسد الاجتماعي. فالتحكم في المورد يصبح تحكماً في الحركة، في الوقت، وفي الشعور بالاستحقاق. وفي المقابل، تُهمَّش إمكانيات التنظيم القاعدي الجماعي. حين تُدار الموارد عبر آليات تشاركية محلية – كالتعاونيات أو الجمعيات المائية – غالباً ما تُترك وحدها في مواجهة الأعطال، من دون دعم حقيقي أو إطار قانوني مستقر. هناك تقليص ممنهج لأشكال الحوكمة القاعدية، وتركز متزايد للقرار في يد الدولة المركزية أو الشركاء الخواص، ما يُفرِّغ المشاركة المجتمعية من مضمونها. في مستوى أعمق، تُختَزل العلاقة مع الماء اليوم في إطار تبادلي صرف: خدمة تُسعّر وتُفصل عند العجز، ضمن منطق استهلاكي لا يعترف بالخصوصية الرمزية أو الثقافية للمورد. تحوّل الماء إلى "شيء" خاضع للقياس والمحاسبة، أدى إلى تفكيك معانيه التاريخية المرتبطة بالطهارة، بالكرم، بالحقّ.

هذه العملية من التشييء أسهمت في إنتاج لامبالاة جماعية تجاه اختلالات التوزيع، باعتبارها "منطق السوق" لا مظلمة اجتماعية. اللافت أن هذا التحوّل لم يُنتج فقط اختلالاً وظيفياً، بل زعزع كذلك العلاقة بين الدولة ومواطنيها. فحين يُصبح الماء أداة فرز بدلاً من أن يكون حقاً مشتركاً، تتآكل شرعية السلطة، ويتحول العطش من وضع مادي إلى شرط سياسي. لم يعد الأمر متعلقاً بانقطاع، بل بموقع داخل خريطة توزيع الامتيازات والمخاطر. في النهاية، ما يُسمى "أزمة ماء" في تونس ليس مجرد إخفاق في التدبير، بل تعبير عن هندسة اجتماعية تخضع الموارد لتراتبية غير مُعلنة. وتلك الهندسة تُعيد طرح سؤال مركزي: من يحق له أن يُروى، ومن يُترك في الهامش الجاف؟ سؤال لا تجيب عنه شبكات التوزيع، بل أنظمة التمثّل، القوة، والحق.

خاتمة

تُظهر القراءة السوسيولوجية لأزمة الماء في تونس أنها تتجاوز الإطار التقني والمناخي، لتستقر في قلب النظام الاجتماعي والسياسي. فالندرة، في هذا السياق، لا تُختَزل في معطيات المطر أو نسب امتلاء السدود، بل تُعاد صياغتها عبر آليات توزيع الموارد، وخيارات السياسات العمومية، وبُنى الامتياز الجهوية والمؤسساتية.

ما يُسمى "أزمة ماء" في تونس ليس مجرد إخفاق في التدبير، بل تعبير عن هندسة اجتماعية تُخضِع الموارد لتراتبية غير مُعلنة. وتلك الهندسة تُعيد طرح سؤال مركزي: من يحق له أن يُروى، ومن يُترَك في الهامش الجاف؟ سؤال لا تجيب عنه شبكات التوزيع، بل أنظمة التمثّل، والقوة، والحق.

ما يتجلى في المعيش اليومي كـ "عطش" هو في الواقع نتيجة لمسارات طويلة من الترتيب الاجتماعي، حول من يحق له أن يشرب، ومن يُترَك لمجرد الاكتفاء بالانتظار. الدولة لم تكن فاعلاً محايداً في هذه الأزمة، بل كانت طرفاً منتِجاً لها، سواء من خلال منطق التدبير المركزي، أو من خلال السياسات التي تُغلِّب الاعتبارات الإنتاجية والربحية على حق النفاذ المتساوي إلى الماء. كما برزت الصراعات الاجتماعية كمؤشر على تحوّل الماء إلى فضاء للنزاع والتموقع، حيث يُصبح النفاذ إلى مورد طبيعي شرطاً للمواطنة الفعلية، لا مجرد خدمة إدارية. أزمة الماء ليست معزولة عن منطق السيطرة، بل تنتمي إلى نمط أشمل من "إدارة الحياة"، يدمج الموارد ضمن منظومات الضبط والإقصاء والامتياز. فالتحكم في الماء ليس فقط فعلاً تدبيريًا، بل هو أيضًا شكل من أشكال الهيمنة التي تُمارَس باسم الحماية أو الترشيد أو التحديث. لكن، وعلى الرغم من قتامة الصورة، لا يُغلِق هذا التحليل الباب أمام احتمالات المقاومة أو التخيّل السياسي البديل.

إن التجارب القاعدية، وإن كانت محدودة، تكشف عن إمكانيات تنظيم محلي، وممارسات تشاركية، يمكن أن تُبنى عليها مسارات بديلة في إدارة الماء. غير أن هذه الإمكانيات تبقى رهينة الاعتراف المؤسسي، والدعم السياسي، والأهم من ذلك: إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع خارج منطق التحكم وداخل منطق المسؤولية المتبادلة. في نهاية المطاف، لا تكمن خطورة أزمة الماء في تونس في الندرة فقط، بل في الطريقة التي تُدار بها هذه الندرة، وفي الخطاب الذي يُنتجها ويُخفي طابعها السياسي.