في تونس اليوم، لم يعد الانتظار أمام القنصليات مجرّد إجراء إداري روتيني، بل تحوّل إلى تجربة جماعية، تختزن في طياتها معاني الخيبة والرغبة المؤجلة. سنة 2024 وحدها، سجّلت البلاد أكثر من 177 ألف طلب لفيزا شنغن، بزيادة قاربت 11 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو رقم يجعل تونس في المرتبة السابعة عشرة عالمياً من حيث عدد طالبي العبور إلى أوروبا. لكن وراء هذه الكثافة في الطلبات يقبع واقع أكثر تعقيداً: أكثر من 38 ألف ملف رُفض، أي ما نسبته واحد من كل خمسة تقريباً. بهذا المعنى، يصبح الرفض جزءاً بنيوياً من التجربة التونسية مع أوروبا، لا مجرد حادثة عرضية.

وإذا كان الوجه الأبرز لهذه الظاهرة هو الطابور الطويل أمام مراكز إيداع الملفات، فإن الوجه الخفي هو الاستنزاف الاقتصادي الذي يرافقه. إذ دفع التونسيون في سبيل هذه الطلبات أكثر من 14 مليون يورو كرسوم مباشِرة، ضاع منها ما يزيد على ثلاثة ملايين ونصف بسبب الرفض، بينما بلغت الكلفة الإجمالية، بما في ذلك المواعيد والخدمات والنقل والتسليم ما يقارب 55 مليون دينار تونسي. هذه الأرقام تكشف عن أن الانتظار لم يعد زمناً ضائعاً فقط، بل صار أيضاً استثماراً مادياً خاسراً، يلتهم مدخرات الأسر ويحيل الأمل في السفر إلى عبء مالي يضاعف من ثقل الأزمة الاجتماعية.

لكن الانتظار ليس مجرد نتيجة طبيعية لبيروقراطية مثقلة، بل هو جزء من آلية أوسع للسيطرة. من يتحكم في زمن الآخرين يتحكم في مصائرهم. حين ينتظر الشاب التونسي شهوراً من أجل موعد أو رد قنصلي، فإنه لا يعلّق فقط مشروع سفر، بل يعلّق جزءاً من حياته نفسها. القبول يمنحه موقعاً في زمن العولمة السريع، حيث الحركة والانفتاح، والرفض يضعه في خانة الجمود القسري، حيث الثبات المفروض والخيبة. إن ما يبدو مجرّد إجراء إداري هو في الواقع ممارسة سياسية واجتماعية، لإعادة توزيع الحق في الزمن، بين من يُسمح له بالعبور ومن يُجبر على الانتظار.

تونس وأوروبا: أشراك "الشراكة"

23-09-2017

"قرطاج" تطرد أبناءها وتلقي بهم في البحر

29-10-2018

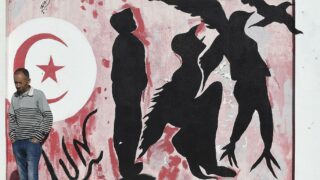

في هذا المشهد، يصبح الإقصاء المُمأسس حقيقة ملموسة. ليست كل الملفات سواسية أمام قنصلية أوروبية، حتى وإن بدت الوثائق مكتمِلة. المواطن الأوروبي لا يعرف طوابير الفيزا، بينما المواطن التونسي يُعامَل سلفاً كمشتبه به، مطالب بتقديم إثباتات على أنه لن يتحوّل إلى مهاجر غير نظامي. الإقصاء هنا ليس عقوبة فردية بل آلية جماعية، تعيد إنتاج علاقة الهيمنة بين الشمال والجنوب: مجتمع بأكمله يوضع في خانة الخطر، وتُبنى حوله جدران بيروقراطية غير مرئية، تعيق الحركة وتُرسّخ الشعور بالدونية.

وإذا كان عالم اليوم يُحتفى فيه بالحركة كقيمة عليا، من رحلات جوية منخفضة التكلفة إلى شبكات رقمية عابرة للحدود، فإن التونسي يجد نفسه محكوماً بالثبات. الرغبة في الحركة تصطدم بجدار من التأجيل والمراقبة والرفض. هنا يبرز التناقض الكبير: عالم يَعِد بحرية العبور، لكنه في الوقت نفسه يقيم حدوداً جديدة أشد قسوة على شعوب الجنوب. المفارقة أن تونس، بحكم موقعها في قلب المتوسط، يُفتَرض أن تكون جسراً للحركة والتواصل، لكنها تحوّلت إلى فضاء ثابت يُجبِر شبابه على الانتظار، ويُغلق أمامهم آفاق الانتقال. الثبات في هذه الحال ليس خياراً شخصياً، بل قدراً يُفرض من الخارج.

الانتظار نفسه تحوّل إلى اقتصاد موازٍ، حيث المواعيد تُباع وتُشترى، والوسطاء يجنون أرباحاً من زمن الآخرين، والخدمات الخاصة تعرض تسريع الإجراءات لمن يدفع أكثر. هكذا يُسلَّع الزمن ويُحوَّل إلى مورد نادر، فيصبح الأمل في تقليص فترة الانتظار سلعة تباع في سوق مفتوح على الاستغلال. هذا الواقع يعيدنا إلى الفكرة الأساسية: الانتظار ليس عرضاً جانبياً، بل آلية إنتاج اجتماعي واقتصادي في حد ذاته.

حين يتقدّم التونسي بطلب فيزا شنغن، يجد نفسه داخل دائرة من الاشتباه المسبق، حيث يُفترَض فيه أنّه يخفي نوايا لا يصرّح بها. الرفض، الذي بلغ أكثر من واحد من كل خمسة طلبات سنة 2024، لا يظهر كمجرد نتيجة إدارية، بل كسياسة غير معلنة، تجعل من العبور استثناءً وتحوّل المنع إلى القاعدة.

في تونس، حيث انسداد الأفق الاقتصادي والسياسي يُثقِل حياة الشباب، يتحوّل هذا الرفض المتكرر إلى علامة إضافية على فقدان الأمل. المواطن الذي يجرّب كل الطرق القانونية يجد نفسه أمام جدار صلب، بينما يسمع في الوقت نفسه عن الاتفاقيات الموقّعة بين حكومته والاتحاد الأوروبي حول الهجرة والحدود.

السياق السياسي يزيد هذا المشهد وضوحاً. الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقياته مع تونس، لا يكتفي بفرض رقابة على الهجرة غير النظامية، بل يمدّ سيطرته إلى الرغبات الشرعية في السفر والدراسة والعمل. ليست المسألة هنا تقنية بحتة، بل جزءاً من استراتيجية لتأديب الحركة وإخضاعها. حتى الفئات التي يُفترض أنها محظوظة، كالأطباء المدعوين إلى مؤتمرات، أو الباحثين المشاركين في لقاءات علمية، لا تنجو من احتمالية الرفض، في دلالة على أن الأمر لا يتعلق بالكفاءة الفردية، بل بالانتماء الجغرافي والهوية الوطنية.

تونس: عن طقوس العبور وقصص المرحّلين

03-10-2018

البحر الأبيض المتوسط، مقبرة البشر والآمال

02-11-2018

وهكذا يغدو الانتظار تجربة اجتماعية جامعة، يعيشها التونسيون بمختلف فئاتهم. إنها تجربة تقطع العمر إلى مقاطع معلقة: انتظار موعد، انتظار رد، انتظار قبول أو رفض. في كل مرة يُعاد إنتاج العلاقة نفسها: سلطة تحدد من يتحرك ومن يظل ثابتاً، من يربح زمنه ومن يخسره. ومع تراكم هذه التجارب الفردية، يتكوّن وعي جماعي جديد بالذات، وعي يقوم على إدراك أن الهوية التونسية في علاقتها مع أوروبا صارت تُعرّف عبر الانتظار والإقصاء. الأرقام إذن ليست مجرد بيانات إحصائية، بل مرآة لمفارقة أعمق. آلاف الطلبات المرفوضة وملايين مهدورة في الرسوم والتكاليف ليست سوى مظاهر لسياسة زمنية صارمة، تحكم على مجتمع بأكمله بالبقاء في حال انتظار دائمة. وهنا تطرح الإشكالية الجوهرية نفسها: هل نحن إزاء استعمار جديد للزمن، حيث لا تتحكم أوروبا فقط في حركة الأشخاص، بل أيضاً في وقتهم وحياتهم وأحلامهم؟ في عالم يتباهى بالسرعة والانفتاح، يجد التونسي نفسه رهين بطء مُمأسس، وثبات قسري يحوّل الانتظار إلى قدر وطني. السؤال إذاً لم يعد يقتصر على حرية التنقّل، بل صار يتعلّق بالحق في زمن عادل، يُقاس لا بعدد الخطوات المقطوعة، بل بمدى التحرّر من بيروقراطية تُحوِّل الحياة إلى طابور بلا نهاية.

اقتصاد التأشيرة والوساطات والمكاتب الخاصة

عندما يتقدّم التونسي بطلب فيزا شنغن، لا يواجه فقط إدارة قنصلية أوروبية، بل يجد نفسه وسط منظومة اقتصادية متشعّبة تتجاوز الدولة لتدخل إلى السوق. من الناحية الشكلية، كل شيء يبدو مُنظّماً: مراكز مخصّصة، مواعيد مضبوطة، رسوم معلنة. لكن في العمق، هناك اقتصاد موازٍ يتغذّى من رغبة الناس في الهجرة أو السفر، ويتحوّل إلى صناعة قائمة بذاتها. المكاتب الوسيطة وشركات التدبير الخارجي مثل TLS أو VFS لا تكتفي بتنظيم الملفات، بل تحتكر الزمن نفسه. فالوقت، الذي يفترض أن يكون مورداً شخصياً، صار سلعة تُعرض للبيع: من يملك المال يمكنه شراء موعد أسرع، ومن لا يملك يُترك في ذيل الصف.

هنا تكمن المفارقة الكبرى: الفيزا، التي يُفترض أن تكون أداة قانونية لتنظيم العبور، تحوّلت إلى مجال تجاري يخضع لمنطق السوق أكثر مما يخضع لمنطق العدالة. ما يُعْرض كخدمة تقنية محايدة هو في الواقع جزء من صناعة مربحة، حيث تُباع إمكانية الحركة كسلعة، ويُعاد توزيع الامتيازات بناءً على القدرة على الدفع، لا على الاستحقاق أو الحاجة. المفارقة أنّ الدولة الأوروبية التي تقدّم الفيزا كرمز للسيادة، أوكلتْ جزءاً من ممارستها إلى شركات خاصة، تشتغل بمنطق الربح والخسارة، وهو ما يجعل حدودها أقرب إلى مكتب خدمات تجارية منها إلى جهاز سيادي.

هذا التداخل بين الأمني والاقتصادي يكشف عن وجه آخر للحدود: فهي لم تعد فقط خطوطاً لحماية المجال الأوروبي، بل صارت أيضاً مناجم للربح. فالرسوم التي تُحصَّل، والخدمات الإضافية التي تُباع، والمكاتب التي تتكاثر في المدن الكبرى، كلها تدلّ على أن حركة الناس تحوّلت إلى مصدر دخل متواصِل. المفارقة هنا أنّ ما يُقدّم كحاجز أمام الهجرة غير النظامية يُنتِج في الواقع صناعة جديدة تعيش على الطلب الدائم للتنقل، وتغذّي نفسها منه.

الانتظار نفسه تحوّل إلى اقتصاد موازٍ، حيث المواعيد تُباع وتُشترى، والوسطاء يجنون أرباحاً من زمن الآخرين، والخدمات الخاصة تعرض تسريع الإجراءات لمن يدفع أكثر. هكذا يُسلَّع الزمن ويُحوَّل إلى مورد نادر، فيصبح الأمل في تقليص فترة الانتظار سلعة تباع في سوق مفتوح على الاستغلال.

لا تكتفي المكاتب الوسيطة وشركات التدبير الخارجي مثل TLS أوVFS، بتنظيم الملفات، بل تحتكر الزمن نفسه. فالوقت، الذي يفترض أن يكون مورداً شخصياً، صار سلعة تُعرض للبيع: من يملك المال يمكنه شراء موعد أسرع، ومن لا يملك يُترك في ذيل الصف. والمفارقة أنّ الدول الأوروبية التي تقدّم الفيزا كرمز للسيادة، أوكلتْ جزءاً من ممارستها إلى شركات خاصة، تشتغل بمنطق الربح والخسارة.

هذا الاقتصاد الموازي لا يقتصر على الفاعلين الرسميين أو الشركات المفوَّضة. هناك أيضاً شبكات وساطة غير رسمية: سماسرة يبيعون المواعيد على الإنترنت، علاقات زبونية تتيح الحصول على "دور" أسرع، ومكاتب صغيرة تعرض خدماتها بأسعار متفاوتة. في هذا المشهد، يصبح المواطن العادي في مواجهة سلسلة من الوسطاء، كل واحد يقتطع حصته من حلم السفر. وهنا تبرز مفارقة أخرى: بينما الخطاب الأوروبي يرفع شعار الشفافية والمساواة أمام القانون، يفرز الواقع سوقاً رمادية تضاعف اللامساواة، وتعمّق شعور الناس بأن النظام مصمم لإقصائهم إلا إذا دفعوا الثمن المناسب. الأخطر من ذلك أنّ هذه السوق لا تعمل خارج المنظومة بل داخلها. فالمكاتب المرخّصة تشتغل تحت غطاء رسمي، والسماسرة يجدون ثغرات في المنصات الرقمية، وحتى بعض الموظفين قد يتحوّلون إلى حلقات ضمن هذه السلسلة. النتيجة أنّ المواطن التونسي لا يواجه فقط البيروقراطية الأوروبية، بل يواجه شبكة متداخلة من الدولة والسوق والوساطة، كلها تتحكم في زمنه وأمله. المفارقة هنا أنّ الحدود، التي يُفترض أن تميّز بين الداخل والخارج، صارت تُنتج فضاء ثالثاً بينهما: فضاء السوق حيث يباع الوصول إلى الداخل لمن يستطيع الدفع.

هذه الدينامية تجعل من الفيزا أكثر من مجرد تصريح سفر. إنها رمز لتحويل الحقوق إلى امتيازات، وزمن الانتظار إلى عملة. المواطن لم يعد يشتري فقط حق العبور، بل يشتري أيضاً الوقت نفسه: وقت الموعد، وقت معالجة الملف، وحتى وقت الرد. في كل مرحلة، هناك من يربح ومن يخسر، لكن الخاسر الأكبر يظل المواطن الذي يرى أن حلمه لا يُقاس بمدى شرعيته أو وجاهة ملفه، بل بقدرته على الدخول في لعبة السوق. من هنا يظهر التناقض البنيوي: أوروبا تدّعي أنها تنظّم الحركة وتحمي حدودها، لكنها في الواقع خلقت سوقاً جديدة مربحة تستفيد من تدفق الطلبات. وتونس، التي يُفترض أن تكون شريكاً في هذه العملية، تجد نفسها رهينة لهذا الاقتصاد، حيث تتحول طموحات شبابها إلى مصدر دخل لآخرين، وحيث الانتظار لم يعد مجرّد زمن ضائع، بل صار زمناً مُسيطَر عليه، ، مُسعّراً وموجّهاً. إنها مفارقة عصرنا: الحدود التي يُفترض أن تكون جداراً صلباً تحوّلت إلى متجر، والحق في التنقل الذي يُفترض أن يكون متساوياً صار سلعة تُباع لمن يدفع أكثر.

الإقصاء المُمأسس: عندما يصبح الرفض قاعدة لا استثناء

حين يتقدّم التونسي بطلب فيزا شنغن، يجد نفسه داخل دائرة من الاشتباه المسبق، حيث يُفترَض فيه أنّه يخفي نوايا لا يصرّح بها. الرفض، الذي بلغ أكثر من واحد من كل خمسة طلبات سنة 2024، لا يظهر كمجرد نتيجة إدارية، بل كسياسة غير معلنة، تجعل من العبور استثناءً وتحوّل المنع إلى القاعدة. هذه الأرقام تكشف عن أن المواطن التونسي، مهما كان وضعه الاجتماعي أو الأكاديمي، يُعامَل وكأنه مهاجر غير شرعي محتمل، وعليه أن يثبت العكس.

المشهد يتكرّر في الطوابير الطويلة أمام مكاتب الوساطة، حيث يُطلب من الناس جمع عشرات الوثائق التي تكشف عن حياتهم الخاصة: كشوفات بنكية، عقود عمل، ملكية منازل. هذه التفاصيل التي يُفترض أن تمنح الثقة لا تُغيّر في الأمر شيئاً. فالقرار النهائي يبقى غامضاً، وقد ينتهي برفض من دون إبداء أي مبرّر. هنا يتحوّل الإجراء إلى اختبار للهوية، لا مجرد طلب إداري: الهوية التونسية محمّلة سلفاً بالشبهة. اللافت أنّ هذا الرفض لا يستثني أحداً. قصص الأطباء الذين تلقوا دعوات إلى مؤتمرات علمية ووجدوا أنفسهم مرفوضين، أو الطلبة الذين قُبلوا في جامعات أوروبية لكن ملفاتهم لم تُعتمَد، تعبّر عن منطق عام لا يميّز بين كفاءة وأخرى. الجميع يُدرَجون في خانة واحدة، وكأن الجنسية في حد ذاتها تهمة تكفي لإبعاد صاحبها. هذا ما يجعل تجربة الرفض جماعية، تُعاش كوصمة وطنية، بقدر ما تُعاش كخيبة فردية.

في تونس، حيث انسداد الأفق الاقتصادي والسياسي يُثقِل حياة الشباب، يتحوّل هذا الرفض المتكرر إلى علامة إضافية على فقدان الأمل. المواطن الذي يجرّب كل الطرق القانونية يجد نفسه أمام جدار صلب، بينما يسمع في الوقت نفسه عن الاتفاقيات الموقّعة بين حكومته والاتحاد الأوروبي حول الهجرة والحدود. المفارقة أنّ الدولة التونسية تُسوَّق كشريك استراتيجي في "إدارة الهجرة"، لكن أبناءها يُعامَلون كمصدر تهديد يجب تطويقه. كأنّ الاتفاقيات تُبنى على أساس الثقة بين مؤسسات، بينما العلاقة مع المواطنين الأفراد لا تقوم إلا على الشك.

الإقصاء هنا ليس مجرد منع جسدي من دخول أوروبا، بل هو أيضاً إعادة تشكيل للزمن. الانتظار الطويل، المواعيد المتأخرة، والإجراءات المعقَّدة تجعل الحياة اليومية متوقفة على قرار خارجي. التونسي الذي يحلم بالسفر، للعمل أو الدراسة أو حتى السياحة، يجد نفسه يعيش في حاضر مُعلّق، لا يتقدّم خطوة إلا ويعود خطوتين إلى الوراء. وهكذا يتجسد الثبات القسري: مجتمع كامل يُدفع للبقاء في مكانه بينما عالم الحركة من حوله يتسارع. وراء ذلك، يظهر أن الفيزا ليست أداة تنظيم محايدة، بل وسيلة لإنتاج فرز اجتماعي عالمي. المواطن الأوروبي يعبر الحدود من دون أن يقدّم وثيقة واحدة، بينما المواطن التونسي، مهما كان وضعه، لا ينجو من دائرة الشك. هذه اللامساواة الصارخة تُحوِّل الحق في التنقل إلى امتياز، وتُرسّخ شعوراً بأن النظام الدولي لا يعترف بالجميع على قدم المساواة.

الحدود الأوروبية لا تمنع الحركة بل تغيّر مسارها. من لا يدخل عبر القنصلية قد يحاول عبر قارب. ومن يُقصى من الطابور الشرعي يجد نفسه في شبكات تهريب متكاملة، تُحوّل الرغبة في التنقل إلى مصدر دخل لاقتصاد غير نظامي مزدهر. وهكذا، بدل أن تُقلّص شنغن من الفوضى، أسهمت في صناعتها: إغلاق القنوات القانونية يغذي الطلب على القنوات غير القانونية.

دفع التونسيون في سبيل هذه الطلبات أكثر من 14 مليون يورو كرسوم مباشِرة، ضاع منها ما يزيد على ثلاثة ملايين ونصف بسبب الرفض، بينما بلغت الكلفة الإجمالية، بما في ذلك المواعيد والخدمات والنقل والتسليم ما يقارب 55 مليون دينار تونسي. هذه الأرقام تكشف عن أن الانتظار لم يعد زمناً ضائعاً فقط، بل صار أيضاً استثماراً مادياً خاسراً، يلتهم مدخرات الأسر ويحيل الأمل في السفر إلى عبء مالي يضاعف من ثقل الأزمة الاجتماعية.

في تونس، يترك هذا الوضع أثراً عميقاً على المخيال الجماعي. الرفض لا يُنظَر إليه كحادثة فردية بل كمرآة لعلاقة غير متكافئة بين بلد صغير يبحث عن الأمل، وشمال يُحكِم قبضته على الأبواب. وهذا الوعي يتغذى من التجارب اليومية: من يجرب الفيزا مرّة ومرتين وثلاثاً يعرف أنّ الاحتمال الأكبر هو الرفض، وأن الزمن والمال المنفقَين قد يضيعان بلا جدوى. الإقصاء المُمأسس يخلق إذاً هوية سلبية مفروضة من الخارج: أن تكون تونسياً يعني أن تكون محاصَراً بالانتظار، محسوباً كخطر محتمل، ومحمّلاً بوصمة لا تزول حتى لو أثبتت كل مؤهلاتك. إنه شكل من أشكال الاستبعاد الذي يتجاوز الحدود ليصبح تجربة معيشة، يعيد تشكيل علاقة المواطن مع ذاته ومع العالم. وحين يتحوّل الرفض إلى قاعدة، يصبح السؤال المطروح أبعد من مجرد تسهيل إجراءات أو إصلاح إداري: هل يمكن لمجتمع يُعامَل بهذه الطريقة أن يؤمِن بعدالة الحق في الحركة؟ أو أنّنا أمام نظام عالمي يكرّس اللامساواة، ويعيد إنتاج منطق الاستعمار، في ثوب زمني وبيروقراطي جديد؟

حين يُغلَق الباب الشرعي تُفتَح النوافذ الخفية

على الرغم من أن اتفاقية شنغن قُدِّمت كأحد أعمدة أوروبا الموحدة، إلا أنها في سياق بلدان الجنوب، ومنها تونس، تحوّلت إلى منظومة تُنتج الهجرة غير النظامية، بدلاً من أن تحدّ منها. فمن المفترض أن تكون التأشيرة وسيلة لتنظيم الحركة القانونية، لكنها في الواقع صارت أداة للفرز والإقصاء. الأرقام التونسية تُظهِر أنّ أكثر من واحد من كل خمسة طلبات يُرفض سنوياً، ما يعني أن آلاف الأشخاص الذين خطّطوا للسفر عبر قنوات قانونية يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود. حين يُغلق الباب الشرعي بهذا الشكل، تُصبح الخيارات غير النظامية أكثر إغراءً، ليس بدافع التحدّي فقط، بل كاستمرار طبيعي للرغبة في التنقل. المفارقة أنّ شنغن، التي قامت على مبدأ "حرية الحركة داخل أوروبا"، جعلت الحركة من خارجها امتيازاً نادراً. النتيجة أن من يفشل في الحصول على تأشيرة، على الرغم من استيفائه للشروط أو امتلاكه للدعوات الرسمية، قد يقرر خوض البحر أو العبور عبر مسالك غير رسمية.

في تونس، يتجلى هذا التحول بشكل يومي. شباب يُجرِّبون الفيزا مرّة ومرتين، وبعد سلسلة رفض يُدفَعون إلى التفكير في "الحرقة" كخيار وحيد. حتى العائلات التي كانت تتخيّل مستقبلها عبر قنوات قانونية، تجد نفسها اليوم أمام جدار صلب. وهنا يظهر كيف أنّ السياسة الأوروبية لم تخلق فقط هجرة غير نظامية عابرة، بل رسّختها كمسار شبه عادي، كاستمرار لخيبة المحاولات الرسمية. الحدود الأوروبية إذاً لا تمنع الحركة بل تغيّر مسارها. من لا يدخل عبر القنصلية قد يحاول عبر قارب. ومن يُقصى من الطابور الشرعي يجد نفسه في شبكات تهريب متكاملة، تُحوّل الرغبة في التنقل إلى مصدر دخل لاقتصاد غير نظامي مزدهر. وهكذا، بدل أن تُقلّص شنغن من الفوضى، أسهمت في صناعتها: إغلاق القنوات القانونية يغذي الطلب على القنوات غير القانونية.

المفارقة الأكبر أنّ أوروبا نفسها تستثمر في هذه الازدواجية. فهي تُبرّر سياسات المراقبة والاتفاقيات الأمنية مع دول الجنوب بالحاجة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، بينما تكون هذه الأخيرة، في جزء منها، نتيجة مباشِرة لتضييق القنوات الشرعية. وكأن النظام يُنتِج المشكلة التي يزعم معالجتها، ليعيد تدويرها في شكل موازنات جديدة ومراكز مراقبة إضافية. في تونس، صار هذا التناقض جزءاً من الحياة اليومية. خطاب الدولة الأوروبية يشيد بالشراكة مع الحكومة، في حين يُدفع الشباب العاطل والطلبة وحتى المهنيون نحو طرق غير نظامية، لأن القنوات القانونية مغلقة. المجتمع يعيش إذاً في ظل مفارقة مريرة: كلما ارتفعت كلفة وصرامة الفيزا، ازدهرت شبكات "الحراقة" والتهريب.

الإشكالية هنا ليست فقط في حق العبور، بل في منطق النظام نفسه. شنغن لم تُصمَّم لأمثالنا، بل لأوروبا الداخلية التي تحتفل بحرية التنقل. أما بالنسبة إلى تونس، فهي ليست سوى جهاز إقصاء ينتج أشكالاً جديدة من الهجرة غير النظامية. وحين يصبح الفشل في الحصول على تأشيرة هو القاعدة، يتحوّل العبور غير النظامي إلى القاعدة البديلة، وكأن النظام يدفع بنفسه إلى خلق ما يسميه خطراً.