صفاقس، ثاني أكبر مدينة تونسية، لم تعد مجرد فضاء صناعي متراجع، بل صارت نموذجاً معقداً للصراعات والتناقضات، التي تفرزها تحولات الاقتصاد السياسي المعاصر. المدينة التي كانت لعقود محوراً صناعياً وطنياً وإقليمياً، تواجه اليوم أزمة عميقة لا تنفصل عن رهانات اقتصاد السوق، الذي جلب معه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متشابكة، تحولت إلى مأزق يعكس هشاشة النموذج التنموي المتّبع.

تشير البيانات الرسمية إلى تراجع متسارع في القطاع الصناعي، إذ انخفض عدد المؤسسات الصناعية من 5333 قبل خمس سنوات، إلى 4661 في 2024، مع إغلاق 41 مؤسسة خلال العام الماضي وحده، في قطاعات تقليدية مثل النسيج، الملابس، وصناعة الأحذية. وفي مقابل ذلك، شهدت قطاعات من مثل: الكهرباء، والإلكترونيات، والصناعات الغذائية نمواً محدوداً. لم تستطع صفاقس مقاومة ضغوط المنافسة العالمية، خاصة من الأسواق الآسيوية، (الصين وتركيا...) ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف، وتراجع دور المدينة كمحرّك اقتصادي.

لكن الأزمة تتجاوز الأرقام والإحصاءات، إذ تكشف عن تحولات اجتماعية وثقافية عميقة. لم يكن تراجع الصناعة مجرد توقف اقتصادي، بل أعاد تشكيل النسيج الاجتماعي والفضاءات الحضرية، لتتحول صفاقس إلى مدينة ذات سرعتين: مراكز ازدهار واستثمار من جهة، وأحياء شعبية هامشية، تعاني الإهمال والتهميش من جهة أخرى. هنا تتجلى مفارقة حادة بين الرغبة في جذب رأس المال وتحويل الفضاء الحضري إلى مركز استثماري، وبين استمرار هشاشة البنى الاجتماعية ونمو الفقر والبطالة.

هذا الانقسام المكاني والاجتماعي، يعكس تناقضات المدن الحديثة في السياق النيوليبرالي، حيث تتحكم الحوكمة الحضرية في إعادة إنتاج الاستقطاب والتهميش. هذا النمط يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويكرّس فجوات اجتماعية ومكانية متزايدة.

بيئياً، تتداخل أزمة التلوث الصناعي الناتج عن المصانع الكيميائية والفوسفاتية، مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يزيد التلوث من هشاشة المدينة، ويحد من فرص التنمية المستدامة.

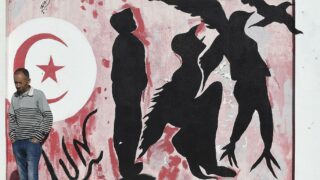

صفاقس "عاصمة الثقافة العربية"؟

03-08-2016

ضمن هذه الديناميات، تبدو صفاقس نموذجاً صارخاً لمدن الهامش في الجنوب والمتوسط، حيث تتقاطع أزمة التراجع الصناعي مع ضعف الحوكمة المركزية وتهميش الاستراتيجيات التنموية المحلية. المدينة التي كانت "عاصمة الجنوب" تواجه مأزقاً في تحديد موقعها، بين إرث صناعي متآكل وحاجة ملحة إلى بناء فضاءات جديدة للعيش والعمل.

صفاقس: مأزق إعادة بناء الهوية الاقتصادية

تلك المدينة التي كانت يوماً رمزاً للتصنيع الوطني والإقليمي، تجد نفسها اليوم في قلب مأزق عميق يعكس أزمات هيكلية، تمتلك أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية متشابكة. منذ بداية التسعينيات، عرفت الصناعة "الصفاقسية"، كما غيرها من الصناعات التونسية، صدمات عنيفة بفعل الانفتاح الاقتصادي، لكنها كانت هنا صدمات مضاعفة، نظراً لطبيعة النسيج الصناعي المحلي، الذي تأسس في بيئة محمية ومعزولة نسبياً من المنافسة الداخلية والخارجية. هذه الحماية، التي شكلت دعامة للنمو الصناعي، تحولت اليوم إلى قيد يعرقل قدرة المصانع على التكيف مع اقتصاد مفتوح لا يرحم، حيث يفرض التنافس قسوة السوق الدولي وموجات متتالية من الابتكار والتحديث.

إن كانت بعض تعبيرات "التحول" العمراني في صفاقس تسعى إلى إنتاج مشهدية حداثية، تُوحي بالالتحاق بعالم المدن الكبرى، فإن هذا التحوّل سرعان ما ينكشف كواجهة رمزية، تخفي هشاشة متزايدة في البنية التنموية والاجتماعية. ففي خلفية هذا التحوّل المديني المُعلن، تتراكم مؤشرات التراجع الاجتماعي وتُبرز مفارقة صارخة: مدينة تحاول أن تُعيد اختراع نفسها عبر رموز الاستهلاك والحداثة، بينما تعاني في عمقها من تفكّك البنى الإنتاجية وتقهقر معدّلات التنمية.

على الرغم من ذلك، تبرز إشكالية موازية، تتعلق بعمق التحولات التي طرأت على هذا القطاع: فالتحولات لا تقتصر على إغلاق بعض المؤسسات أو انخفاض الأرقام الرسمية، بل تتعداها إلى إعادة تركيب النسيج الصناعي، إذ يُلاحَظ أن عدداً من الصناعات التي كانت تواجه شبح الإغلاق، سعت إلى تبني استراتيجيات جديدة، منها تحديث تقنيات الإنتاج والانتقال إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بالإضافة إلى اعتماد أشكال أكثر مرونة من التشغيل وتحولات في التوزيع الجغرافي للصناعة. لكن هذا التكيف لا يشكل استجابة كافية، فهو يظل محكوماً بضعف البنية التحتية، السياسية والاقتصادية، والافتقار إلى دعم استراتيجي فعال من الدولة، التي على الرغم من اعترافها بأهمية برامج التحديث، تظل غائبة أو مترددة في مواجهة التجارة الموازية، والاقتصاد غير الرسمي الذي يقوض مجهودات القطاع الرسمي.

تبعًا لذلك، يبرز تحوّل أساسي في طبيعة العمل نفسه: الاستقرار في سوق الشغل يتلاشى ليحل محله نمط هش يتسم بالعمل المؤقت والمرن، والذي لا يقتصر على خسارة وظائف، بل يشير إلى تحولات عميقة في علاقات العمل نفسها، والهويات المهنية التي كانت مكوناً رئيسياً للتماسك الاجتماعي في المدينة. وهذا التحول ينسجم مع ما ترصده الدراسات السوسيولوجية، حول هشاشة الوظائف في سياق العولمة، حيث تتقلص الطبقات الوسطى التقليدية، ويزداد التفاوت الطبقي، مما يعيد إنتاج أوجه جديدة من التهميش داخل الفضاء الحضري.

إضافة إلى ذلك، تُبرِز التجربة الصفاقسية كيف أن الدينامية الاقتصادية المحلية تُجبَر على مواجهة مفارقة مؤلمة: فبينما تعكف بعض الشركات على تطوير قدراتها والانتقال نحو قطاعات جديدة كالإلكترونيات والصناعات الغذائية، تستمر ظاهرة التراجع في قطاعات تقليدية، من مثل النسيج وصناعة الأحذية، التي كانت تشكل عصب اقتصاد المدينة لعقود. هذه الثنائية تؤسس لمدينة ذات سرعتين، حيث تلتقي التنمية الاقتصادية الحديثة، مع أحياء شعبية تغرق في العزلة والبطالة، ما يخلق جغرافيا اجتماعية، تعكس تناقضات صلبة على مستوى العدالة والتنمية المستدامة.

على مستوى البنية الحضرية، ينعكس هذا الانقسام الاقتصادي والاجتماعي، في شكل توترات مكانية، تعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية في المجال. تتحول المدينة من وحدة متجانسة إلى فضاء مجزأ، يتقاطع فيه الاستثمار العقاري مع الإهمال المديد للمناطق الشعبية، ما يعمق الشعور بالاغتراب الاجتماعي. هذه الجغرافيا الجديدة، التي تشكلها عمليات الإقصاء المكاني والاقتصادي، تعكس في جوهرها صراعاً بين أنماط مختلفة من التحديث: تحديث يخدم مصالح رأس المال والاستثمار من جهة، وتهميش لأغلبية السكان الذين لم يجدوا لهم مكاناً في الاقتصاد الجديد.

غياب الاستراتيجيات التنموية المحلية الفاعلة، وترك السوق فريسة للمنافسة غير المتكافئة التي يغذيها الاقتصاد غير الرسمي، يعكسان قصوراً في دور الدولة كفاعل أساسي في إعادة تشكيل البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. هذا الخلل في الحوكمة، يترافق مع ضعف المشاركة المجتمعية، مما يترك المدينة في حال من التوتر المستمر بين مطالب التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصالح قوى سياسية واقتصادية مهيمنة، فيُعاد إنتاج دوائر السلطة والهيمنة، بشكل يحجِّم من فرص التغيير الجذري.

تطرح تجربة صفاقس أسئلة مركزية عن كيف يمكن للمدينة أن تعيد بناء هويتها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل هذا التشابك المعقد من التحديات. فالتحولات الصناعية لم تكن مجرد مسألة تقنية أو اقتصادية، بل هي إعادة تعريف للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والفضاءات الحضرية التي تؤطر الحياة اليومية للمجتمع.

إن مأزق مدينة صفاقس يكشف عن محدودية الرؤى التنموية التقليدية، التي تركز على النمو الاقتصادي بمعزل عن البنية الاجتماعية والبيئية. كما يبرز أهمية اعتماد مقاربات نقدية، تراعي التشابك بين الاقتصاد والسياسة والثقافة في فهم واقع المدن، التي تشهد تحولات عميقة، بفعل اقتصاد السوق والتغيرات الهيكلية المتعلقة به. في نهاية المطاف، تحولت صفاقس إلى نموذج حي، يعكس صراعات العصر الحديث، حيث الاقتصاد الصناعي المترهل يلتقي بطموحات التحديث، وهوامش اجتماعية تتصارع مع مركزيات التنمية، في مشهد معقد، يتطلب قراءة تحليلية متعمقة، تستحضر كل هذه الأبعاد، لبلورة فهم شامل لمآلات المدينة ومستقبلها.

لم تستطع صفاقس مقاومة ضغوط المنافسة العالمية، خاصة من الأسواق الآسيوية، (الصين وتركيا...) ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف، وتراجع دور المدينة كمحرّك اقتصادي. تحولت صفاقس إلى مدينة ذات سرعتين: مراكز ازدهار واستثمار من جهة، وأحياء شعبية هامشية، تعاني الإهمال والتهميش من جهة أخرى. هنا تتجلى مفارقة حادة بين الرغبة في جذب رأس المال وتحويل الفضاء الحضري إلى مركز استثماري، وبين استمرار هشاشة البنى الاجتماعية ونمو الفقر والبطالة.

في ظلّ انكماش الصناعات المعملية وتراجع آفاقها التشغيلية، وجد عدد متزايد من الباعثين الجدد ملاذهم في قطاعات الخدمات، باعتبارها أقل كلفة من حيث رأس المال وأكثر قدرة على خلق دورة نقدية سريعة، حتى وإن كانت محدودة القيمة المُضافة على المدى الطويل. هذه الطفرة في الخدمات لا تخلو من مفارقة. فهي تجري في سياق يعاني من تفاقم البطالة وتضاؤل فرص العمل المستقرة، مما يجعل من هذه الأنشطة حلاً مؤقتاً أكثر منها مشروعاً تنموياً فعلياً.

في السنوات الأخيرة، بدأت التحولات الاقتصادية في صفاقس، تُعيد رسم ملامح المدينة بشكل عميق وغير متكافئ. على أنقاض القاعدة الصناعية المتآكلة، أخذ اقتصاد الخدمات يفرض منطقه، بوصفه البديل المتاح والسريع. لم يكن هذا التحول نتيجةً لاختيارات استراتيجية مدروسة، بقدر ما كان استجابة لحال انسداد بنيوي، أصابت الأنشطة الإنتاجية. وفي ظلّ انكماش الصناعات المعملية وتراجع آفاقها التشغيلية، وجد عدد متزايد من الباعثين الجدد ملاذهم في قطاعات الخدمات، باعتبارها أقل كلفة من حيث رأس المال وأكثر قدرة على خلق دورة نقدية سريعة، حتى وإن كانت محدودة القيمة المُضافة على المدى الطويل.

تتجلى آثار هذا التغير في الطابع المكاني للمدينة، حيث صارت الأحياء المتاخمة للطرق الشعاعية، تحتضن مشاريع خدماتية تُراهن على الاستهلاك أكثر من الإنتاج. مقاهٍ، ومطاعم فاخرة، تتوالد بوتيرة غير مسبوقة، ليس في مركز المدينة فحسب، بل في أطرافها أيضاً. هذا الامتداد لا يعكس مجرد تحول اقتصادي، بل يشير إلى تغير أعمق في تمثلات النجاح الاجتماعي والارتقاء الطبقي، إذ لم يعد يُقاس بالاندماج في دوائر التصنيع أو الإنتاج، بل بالقدرة على إنشاء فضاءات استهلاكية مميزة، تعيد رسم مشهد حضري قائم على العرض والفرز.

غير أن هذه الطفرة في الخدمات لا تخلو من مفارقة. فهي تجري في سياق يعاني من تفاقم البطالة وتضاؤل فرص العمل المستقرة، مما يجعل من هذه الأنشطة حلاً مؤقتاً أكثر منها مشروعاً تنموياً فعلياً. كما أن بروز مقاولين جدد في هذه القطاعات غالباً ما يرتبط بالقدرة على اقتناص الفرص العقارية، أو التموقع في شبكات محلية غير رسمية تضمن سهولة النفاذ إلى السوق، لا بتوافر بيئة مؤسساتية عادلة ومحفّزة. بذلك، تنشأ منظومة مدينية غير متوازنة، تُغذّي الفوارق بدلاً من أن تردمها، وتحول المشهد الحضري إلى مرآة للتفاوتات الاجتماعية المتراكمة.

ولا يمكن قراءة الطفرة الخدماتية، بوصفها ـ فقط ـ تحوّلاً في طبيعة الأنشطة الاقتصادية، بل هي أيضاً تجلٍّ ملموس لتحوّل في وظيفة المدينة نفسها. من مجال للتصنيع والعمل الجماعي، إلى فضاء للعرض والاستهلاك الفردي. هذا التحول يجد تعبيره الأوضح في مشاريع عمرانية كبرى، ذات طابع رمزي، مثل "مول صفاقس"، الذي يُقدَّم كواجهة الحداثة الجديدة للمدينة، لكنه في الواقع يكثّف مفارقاتها وتوتراتها.

"مول صفاقس" ليس مجرد مركز تجاري، بل هو بمثابة مشهد مركزي لإعادة تشكيل الفضاء الحضري وفق منطق السوق. بنيته المغلقة، أمنيّته المشدّدة، علاماته التجارية المنتقاة، كلها تُنتج تصوراً خاصاً للمدينة كمساحة مُفلترة، محمية، محكومة بمنطق الاستهلاك والتمايز. إنه فضاء يُعيد صياغة العلاقات الاجتماعية من خلال تراتبية الوصول إلى المكان، ويُقسّم المدينة إلى داخل أنيق مُراقب وخارج فوضوي مُهمّش. في هذا النمط من العمران، لا تُؤمّن الحاجات، بل تُصاغ الرغبات وتُدار، ويصبح الانتماء إلى المدينة مشروطاً بالقدرة على الولوج إلى فضاءاتها التجارية الحديثة.

تكمن المفارقة، في أن هذا الشكل من التحضر، يجري داخل مدينة كانت تُعرَف طويلاً بديناميتها الإنتاجية واستقلاليتها النسبية عن المركز، فإذا بها تتحول إلى واجهة استهلاكية، تشبه غيرها من المدن، التي دخلت في سباق تعميم "النسخة الموحدة من الحداثة الحضرية". لكن هذه الحداثة المُتخيّلة لا تُنتج بالضرورة إدماجاً اجتماعياً أو عدالة مكانية، بل تُكرّس فضاءات مزدوجة: واحدة موجهة، مصمّمة، مؤمّنة، وأخرى تُترك لتدبر هشاشتها اليومية بوسائلها الخاصة.

المدينة ذات السرعتين

من خلال هذا التغيير، تظهر صفاقس كمدينة ذات سرعتين: مدينة سريعة، ديناميكية، تتحدث لغة السوق والتصميم والخدمات العالية، ومدينة بطيئة، مترنّحة، تئن تحت ثقل البطالة والبنية التحتية المتقادمة وانعدام الأفق. هكذا، لا تُطرح مسألة إعادة بناء الهوية الاقتصادية للمدينة من موقع جماعي تشاركي، بل من خلال مشاريع جزئية، مفككة، تخاطب فئات محددة، وتُقصي أخرى. السؤال إذاً لم يعد فقط: ما مستقبل صفاقس بعد نزع التصنيع؟ بل بالأحرى: لمن يُبنى هذا المستقبل؟ ومن يُحدّد وتيرته وحدوده؟

لكن إن كانت بعض تعبيرات "التحول" العمراني في صفاقس – كالمولات والواجهات الاستهلاكية المصقولة – تسعى إلى إنتاج مشهدية حداثية، تُوحي بالالتحاق بعالم المدن الكبرى، فإن هذا التحوّل سرعان ما ينكشف كواجهة رمزية، تخفي هشاشة متزايدة في البنية التنموية والاجتماعية للجهة. ففي خلفية هذا التحوّل المديني المُعلن، تتراكم مؤشرات التراجع الاجتماعي وتُبرز مفارقة صارخة: مدينة تحاول أن تُعيد اختراع نفسها عبر رموز الاستهلاك والحداثة، بينما تعاني في عمقها من تفكّك البنى الإنتاجية وتقهقر معدّلات التنمية.

تمثّل منطقة بئر علي بن خليفة – ذات الطابع الريفي – نموذجاً فاقعاً لهذه الهوّة، حيث تشهد نسب بطالة مرتفعة ومؤشرات فشل مدرسي مقلقة، ما يعكس افتقار الجهة إلى دينامية اقتصادية دامجة. لا يتعلق الأمر فقط بتفاوت تراتبي بين "المركز" و"الهامش"، بل بانتظام اجتماعي يتعمق فيه الانقسام بين "مواطنين ذوي أهلية استهلاكية" و"مواطنين فائضين" عن حاجات السوق، لا تستوعبهم مشاريع الدولة، ولا تستهدفهم استراتيجيات الاستثمار الخاص.

يُفاقم هذا التفاوت من تأخّر إنجاز المشاريع العمومية الموعودة، من مشروع تبرورة[1] إلى الترامواي، والتي ما فتئت تُقدَّم كحلول سحرية لتجاوز الأزمة، لكنها بقيت معلّقة، بين تعقيد الإجراءات البيروقراطية، وندرة الأرض، والمركزية المفرطة للقرار، ما حوّلها إلى ما يشبه" الأوهام التنموية ". ويُكَرَّس بذلك ما يمكن وصفه بنوع من "المدينية المحبَطة"، التي تُنتجها المدينة نفسها، حين تتواطأ الوعود المعمارية مع عجز السياسات العمومية، لتخلق أفقًا رمزياً زائفاً للتحسّن، لا يستند إلى تحوّلات فعلية في شروط العيش والعمل.

تكمن المفارقة في أن هذا الشكل من التحضر، يجري داخل مدينة كانت تُعرَف طويلاً بديناميتها الإنتاجية واستقلاليتها النسبية عن المركز، فإذا بها تتحول إلى واجهة استهلاكية، تشبه غيرها من المدن، التي دخلت في سباق تعميم "النسخة الموحدة من الحداثة الحضرية".

لا يتعلق الأمر فقط بتفاوت تراتبي بين "المركز" و"الهامش"، بل بانتظام اجتماعي يتعمق فيه الانقسام بين "مواطنين ذوي أهلية استهلاكية" و"مواطنين فائضين" عن حاجات السوق، لا تستوعبهم مشاريع الدولة، ولا تستهدفهم استراتيجيات الاستثمار الخاص. ويُكَرَّس ذلك ما يمكن وصفه ب"المدينية المحبَطة"، التي تُنتجها المدينة نفسها، حين تتواطأ الوعود المعمارية مع عجز السياسات العمومية، لتخلق أفقاً رمزياً زائفاً للتحسّن، لا يستند إلى تحوّلات فعلية في شروط العيش والعمل.

وإذا كان يفترض بالقطاع الخاص أن يشكل رافعة بديلة للتنمية في مثل هذا السياق، فإن الواقع يُبيّن عكس ذلك. فضعف البنية التحتية، واهتراء المناطق الصناعية، وغياب التشريعات المحفِّزة، ومركزية القرار البنكي... كلها عوامل تخنق أيّة إمكانية لتثبيت استثمار طويل المدى، خاصة في القطاعات الصناعية. أما الصدمة المزدوجة الناتجة عن جائحة كورونا وتضخم القطاع غير المنظم، فقد أدت إلى تسارع تفكّك الصناعات المحلية.

في هذه الأثناء، وبينما تتراجع المدينة على سلم المؤشرات التنموية إلى المرتبة التاسعة، وتتفكك شبكات الإنتاج، يواصل "مول صفاقس" – بوصفه واجهة فاخرة حديثة البناء – استقطابه لفئات متوسطة، تستهلك رمزياً أكثر مما تستهلك مادياً. في هذه الواجهة، تُختصر المدينة في مكان نظيف، آمن، ومرقمن، تقطعه أجساد مُنقاة من العرق الطبقي ومن فوضى الأسواق الأسبوعية ومصانع الضواحي. لكن خلف هذا الفضاء المنمَّق، لا يُخفى أن المول هو أيضاً مكان للتمايز، ليس فقط بين من يستطيع الدخول ومن لا يستطيع، بل بين تصورين متناقضين للمدينة: مدينة "الفرجة والتسوق"، ومدينة "العمل والإنتاج".

تؤدي المولات وظيفة مزدوجة: فهي من جهة رمز للرغبة في الانتماء إلى المدينة العالمية الحديثة، ومن جهة أخرى آلية لتعميق التفاوتات المكانية والاجتماعية. فبعيداً عن كونها مجرد أماكن للبيع والشراء، تشكّل هذه الفضاءات أدوات لترسيم حدود الطبقات، وتحديد من يملك الحق في "التنزّه" في المدينة، ومن يظلّ خارج "جغرافيتها الرمزية". ويعيد هذا الطابع الرمزي - المُؤدلج من دون أن يُصرَّح بذلك - إنتاج شكل جديد من "التمدين الطبقي"، حيث لم تعد الفوارق تُقاس فقط على قاعدة السكن أو العمل، بل أيضا عبر منطق الاستهلاك المُمكن، المتخيّل، أو حتى المحرَّم.

تبدو صفاقس في هذا المشهد وكأنها مدينة عالقة بين زمنين: زمن صناعي تلاشى من دون أن يُعوَّض، وزمن استهلاكي لم يتجذّر بعد. وبينهما، تعيش الفئات الدنيا والريفية – كما في بئر علي – تحت ثقل إحساس متزايد بالإقصاء، ليس فقط الاقتصادي بل المكاني أيضاً، حيث لا مشاريع تنموية تحققت، ولا وعود الدولة تحققت، ولا السوق نجح في دمجها. هكذا، تتحول "المدينة" في صفاقس، من وعاء للاندماج والعدالة إلى فضاء يعمِّق التفاوت، ويجعل من الرغبة في التحوّل حجاباً يخفي إخفاقاً تنموياً هيكلياً، لا يمكن إخفاؤه بمرايا المولات.

-

- مشروع سياحي وبيئي وعقاري، في مدينة صفاقس التونسية، يهدف إلى تنظيف وتهيئة شواطئ المدينة. ↑