أعاد إعلان الحرب، في العام 1939، إلى أذهان اللبنانيين مشاهد الحرب الكونية (1914-1919)، والمجاعة التي رافقتها. وكان على رأس "لبنان الكبير" إميل إده الذي عزله المفوض السامي الفرنسي في نيسان/ أبريل 1941، أي قبل الغزو البريطاني بنحو شهرين، وعيّن مكانه ألفرد النقاش، الذي بقي في منصبه حتى آذار/ مارس 1943.

آنذاك، قُدِّر عدد السكان بمليون ومئة ألف نسمة، كان معظمهم من الفقراء، يعيشون في الأقضية والمحافظات التي ألصقها الاحتلال الفرنسي بجبل لبنان منذ عام 1920، محرومين من أبسط مقومات العيش الكريم. تحققتْ بعض المخاوف من المجاعة بعدما شحّت المواد الغذائية في البلاد بسبب ظروف الحرب، فأقبل السكان بشدّة على شرائها فارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وظهرت زمرة المحتكِرين التي بدأت بتخزين البضائع على اختلافها لبيعها في ما بعد بأسعار باهظة، واسودّ لون رغيف الخبز بعدما دخلت في عجينته مواد مختلفة كالشعير والذرة وغيرهما.

تُظهِر بعض الوثائق، التي عمل عليها الباحثان جورج عشي وغسان العياش، أن أسعار الجملة في بعض المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بين العامين 1939 و1945 إلى 1019 في المئة، وأسعار المفرَّق إلى نحو 730 في المئة، وغلاء المعيشة وصل إلى حدود قياسية حيث تجاوز خمسة أضعاف، بنسبة 562 في المئة. وتظهر وثائق أخرى أن أسعار المفرَّق ارتفعت بين 30 حزيران/ يونيو 1939 و31 كانون الأول/ ديسمبر 1944 بنسبة 775 في المئة. ويشير بطرس لبكي إلى أن الارتفاع الأكبر للأسعار كان بين عامي 1939 و1942، بسبب انقطاع التموين عبر البحر، وضخّ أموال الجيوش الحليفة في أسواقها المحلية تلبية لحاجاتها.

من الهلال المقلوب: أناس بيروت بعيون تشيكيّة (1)

19-11-2017

1959: أناس بيروت بعيون تشيكية (2)

03-12-2017

أناس بيروت بعيون تشيكية: ما لا يُفهم! (3)

20-12-2017

شكّلت الحرب تجربة قاسية للطبقات الوسطى غير التجارية، ولأصحاب المداخيل الثابتة (ملاّكون، موظفون في القطاعين الخاص والعام، أصحاب مهن حرة، متقاعدون...). ويرى الباحث جبرائيل منسى أن العمال، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي لحقت بأجورهم، والتي بلغت خمسة أضعاف مستواها في أول الحرب، لم يتسنَ لهم تكوين أي ادخارات، لكنهم تمكّنوا من المحافظة على حياتهم. أما الشغيلة وأبناء الطبقات الفقيرة فلم يجدوا ما يسد الرمق. ولعل الظروف المعيشية القاهرة دفعت نحو خمسين ألف لبناني للخدمة كمرتزقة في الجيوش الحليفة، وفي المؤسسات التابعة للمصالح العسكرية، غير أولئك الذين انخرطوا في خدمة تلك الجيوش لدوافع عقائدية وطائفية.

توقّف القتال على مشارف بيروت في 8 تموز/ يوليو، فدخل الجيش البريطاني شوارعها بعد أسبوع من ذلك، ورُحِّل الفرنسيون إلى بلادهم. وانتعشت الحياة الاقتصادية، وتوافرت المؤن ووُجد البنزين، فعادت حركة المواصلات شبه عادية، ما مكّن، على سبيل المثال، مدير تحرير جريدة "فلسطين" داود العيسى، من زيارة بيروت وبحمدون، ونشر مشاهداته في حلقتين بعنوان "من يافا إلى بيروت بالسيارة"

شكل الماركسيون طليعة المناهضين للنازية والفاشية. لكن بالإضافة إليهم، شهدت الثلاثينيات تيارات مناهضة للفاشية لمصالح مختلفة، رصدها الباحث عبدالله حنا في كتابه "الحركة المناهضة للفاشية في سوريا ولبنان"، وهي تتمثل في التيار الإسلامي، والتيار الشرقي الإنساني الوطني، والتيار القومي العربي، إلى جانب المنتفعين من انتهاء الاستعمارين الفرنسي والبريطاني.

مع بدء الغزو البريطاني للبنان، في حزيران/ يونيو 1941، حصل النزوح باتجاه العاصمة بيروت من الجنوب، على الرغم من شح مادة البنزين في الأسواق. وقد شهدت الأحياء الشعبية في بيروت، البسطة على سبيل المثال، نزوح الجنوبيين إليها، ليستقروا فيها، حيث "أتى أهل الريحان إلى شارع محي الدين العربي، الخطوة نفسها اتخذها أهل كترمايا، في حين اختار أهل النبطية شارع شفيق الوزان في سيدي حسن" (مذكرات مختار الكوش، "يا بيروت"). ولعبت المصاهرات دوراً مهماً في استقطاب العائلات الجنوبية والبقاعية في هذه المنطقة، وفق المؤرخ كمال الصليبي. ومع وصول المعارك إلى تخوم بيروت الجنوبية، هجر معظم سكانها منازلهم وغادروا المدينة إلى الجبال، وازدحمت طريق بيروت عاليه بالناس المغادرين في السيارات وعلى الدواب وحتى مشياً على الأقدام. لكن الأمر لم يطل، فعلى الرغم من رفض السلطات الفرنسية الموالية للنازيين (حكومة "فيشي")، إعلان بيروت مدينة مفتوحة، إلا أن الحملة انتهت بإعلانهم الاستسلام، حيث توقّف القتال على مشارف بيروت في 8 تموز/ يوليو، فدخل الجيش البريطاني شوارعها بعد أسبوع من ذلك، ورُحِّل الفرنسيون إلى بلادهم. ولم تمض مدة طويلة حتى انتعشت الحياة الاقتصادية وتوافرت المؤن ووُجد البنزين، فعادت حركة المواصلات شبه عادية، ما مكّن – على سبيل المثال – مدير تحرير جريدة "فلسطين" داود العيسى، من زيارة بيروت وبحمدون فور الاعلان عن انتهاء الحملة، ونشر مشاهداته في حلقتين بعنوان "من يافا إلى بيروت بالسيارة" (جريدة "فلسطين"، 26 و27 تموز/ يوليو 1941).

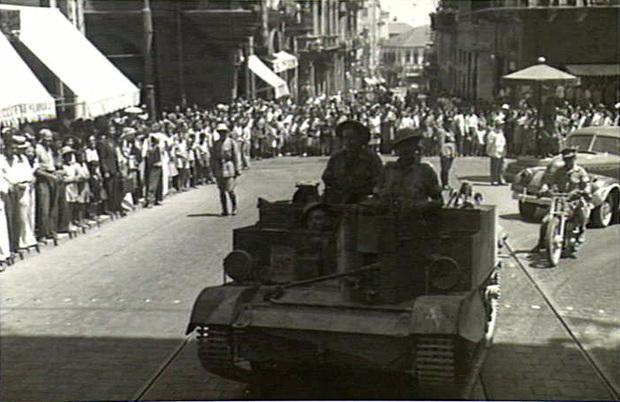

كان القائد العسكري البريطاني الجنرال "إدوارد سبيرز" أول وزير بريطاني مفوض لسوريا ولبنان بدءاً من حزيران/ يونيو 1941. وقد انطلقت الحملة العسكرية من فلسطين باتجاه لبنان في 13 حزيران/ يونيو. وقبل 9 تموز/ يوليو، حدثت معركة إبل السقي، وسقطت ثكنتا الخيام ومرجعيون، ورُدم نهر الخردلي، وسقطت قلعة الشقيف، وعلى الساحل سقطت صور وصيدا، وحدثت معركة الدامور. وفي 10 تموز/ يوليو 1941، وصل الجيش البريطاني إلى تخوم بيروت، ودخلها في 12 منه مع إعلان وقف إطلاق النار، وبعد ذلك بيومين وقّع البريطانيون وقوات فيشي الفرنسية الموالية للنازيين "اتفاقية عكا"، فانتهت الحملة.

فسيفساء الثلاثينيات

للإطلالة على المشهد البيروتي أثناء الحرب، اجتماعياً وثقافياً، لا بد من الانطلاق من عقد الثلاثينيات الصاخب، الذي سبقها، حيث اصطف الناس في جبهتين: جبهة الدعاية النازية - الفاشية من جهة، وجبهة الشيوعيين والمناهضين للفاشية من جهة أخرى.

جاهرت إيطاليا في تلك المرحلة بضرورة انتقال الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا إليها، ونشطت دعايتها على الأرض عبر افتتاح المركز الثقافي الإيطالي في بيروت، والمدارس (28 مدرسة)، والمستشفى الإيطالي، وفتح باب الانتساب للفاشيين، ودعم الجمعيات المحلية، وفرق الكشاف، مالياً وعينياً، وتسيير رحلات للشباب اللبناني إلى إيطاليا بشكل شبه مجاني وبجوازات سفر جماعية، إلى أن فرضت السلطات الفرنسية ضرورة أن يكون جواز السفر فردياً. كذلك نُظِّمت رحلات ثقافية للوفود اللبنانية في المدن الإيطالية، ونشرت جريدة باللغة الفرنسية لـ "الرابطة اللبنانية في روما". ويشير الباحث علي عبد المنعم شعيب إلى تجاوب بعض الصحف البيروتية مع البروبوغاندا الإيطالية، كما رصدت مظاهر التأثر بالفاشية في لبنان وسوريا، إلا أنها كانت مظاهر شكلية، حيث أسس تنظيم "الشباب الوطني" صيف 1936 فرق "القمصان الحديدية" التي تأثرت بالنازية على صعيد التنظيم والتحية الحزبية، كما ذكر أنور العشي في كتابه "في طريق الحرية". لكن الباحث الألماني "غوتز نوردبروخ" اعتبر في كتابه "النازية في سوريا ولبنان" أن المظاهر لم تكن شكلية، فتصدى للرد عليه عدد من الباحثين، أبرزهم المؤرخ عادل بشارة الذي دافع عن "القوميين السوريين"، وفند مزاعم تأثرهم بالنازية، ففتح بذلك سجالاً طويلاً مع نوردبروخ.

على الأرض، هزت بيروت حادثة الاعتداء على القنصلية الألمانية، كأول تحرك علني ضد الفاشية، وثقته جريدة "القبس" في 9 نيسان/ أبريل 1933، حين "هاجم بعض الشيوعيين القنصلية الألمانية فنزعوا اللوحة الحاملة لشعار الدولة وداسوها بأرجلهم ثم رموها من فوق سور حديقة القنصلية، وكتبوا على السور: فليسقط الفاشيست والاستعمار...". وفي عدد 12 نيسان/ أبريل، يقول مراسل الصحيفة: "إن أحد مهاجمي القنصلية الألمانية ومهنته دهان، قال أمام المحكمة: أنا شيوعي، وقد قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيروت القيام بهذا الحادث الاحتجاجي فأصدرت لي أمرَ تنفيذه. ورفض أن يُرشد على رفاقه".

كان ذلك قبيل تأسيس "جمعية المساعدة الحمراء" التي جمعت الأموال للدفاع عن المعتقلين في السجون النازية. وبرز الكاتب سليم خياطة في تلك المرحلة كمناهض شرس للفاشية، ليفضحها في كتابه "حميّات في الغرب"، المطبوع في بيروت أواخر 1933، ثم في كتابه الثاني "على أبواب الحرب" في تموز/يوليو 1934. وعندما اجتاحت الجيوش الإيطالية الفاشية الحبشة، في تشرين الأول/أكتوبر 1935، أصدر خياطة من منفاه في فلسطين كتابه الثالث بعنوان "الحبشة المظلومة".

شكل الماركسيون طليعة المناهضين للنازية والفاشية. لكن بالإضافة إليهم، شهدت الثلاثينيات تيارات مناهضة للفاشية لمصالح مختلفة، رصدها الباحث عبدالله حنا في كتابه "الحركة المناهضة للفاشية في سوريا ولبنان"، وهي تتمثل في التيار الإسلامي، والتيار الشرقي الإنساني الوطني، والتيار القومي العربي، إلى جانب المنتفعين من انتهاء الاستعمارين الفرنسي والبريطاني.

تغيرت بنية الحركة المناهضة للنازية والفاشية ("الحزب الشيوعي اللبناني"، و"التيار الديموقراطي الثوري"، والمثقفون)، وانضم إليها في سنوات الحرب الأديب عمر فاخوري، وبرز كأحد أعلامها، وأسس جمعية إلى جانب يوسف يزبك، ورئيف خوري، وكامل عياد، وأنطون ثابت، وقدري قلعجي، حملت اسم "لجنة مكافحة النازية والفاشية في سوريا ولبنان"، وأصدرت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1941 مجلة "الطريق" الثقافية، وريثة مجلة "الطليعة" (1935 – 1939).

الرأي العام

كانت الصحف أبرز أدوات الاتصال والتأثير في الرأي العام، مع أنها لم تكن الأداة الأقرب إلى الجمهور، إذا ما قورنت بالملصقات، والمناشير، والكتابة على الجدران، وأحاديث المقاهي، والمونولوج، والبث الإذاعي. صدرت في بيروت، التي لم يربُ عدد سكانها عن 120 ألف نسمة، نحو عشرين صحيفة يومية، ذات صبغات طائفية تأتمر بأوامر الفرنسيين والساسة المحليين. ويلطّف الوضع توفيق حبيب في كتابه "رحلات الصحافي العجوز" (1938)، حين يقول: "صحف بيروت ولبنان رازحة تحت ديكتاتورية متعهدي البيع، فهم الآمرون الناهون في الجريدة، يجب أن تعمل بأوامرهم في تحريرها وسياستها وساعة صدورها وجمعها وعدد صفحاتها ووضع صورها".

صدرت الصحف في أربع أو ثماني صفحات، وأبرزها: "البشير"، "النهار"، "اليوم"، "الحديث"، "صوت الأحرار"، "الأحوال"، "لسان الحال"، "البلاد"، "البرق"، "المساء"، "الاتحاد"، "الدستور"، "البلاغ"، "الوطن"، "الجهاد"، "الرابطة". وصدرت إلى جانبها ثلاث جرائد فرنسية يديرها ويحررها كتّاب لبنانيون وهي "لوريان"، "ليجور"، "لاسيري". من خارج الاصطفاف الطائفي، صدرت جريدة "صوت الشعب" في 15 أيار/ مايو 1937، ورأس تحريرها نقولا الشاوي، وأخذت على عاتقها مهمة كشف مؤامرات الفاشية والاستعمار ومحاربتهما، ومهدت ل"مؤتمر مكافحة الفاشية" السوري اللبناني الأول، في 6 و7 أيار/ مايو 1939. وعندما اندلعت الحرب في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، أغلق الفرنسيون "صوت الشعب" وزجوا المناهضين للفاشية في السجون. وبقيت تلك الحركة في صراع يومي مع السلطات حتى احتلال البريطانيين بيروت سنة 1941.

كانت أجهزة الراديو قد وصلت إلى بيروت أواسط عشرينيات القرن العشرين، إلا أن قلّة قليلة من الأغنياء كان بإمكانها اقتنائها. وكان رواد المقاهي يتحلقون حول جهاز الراديو الضخم الذي يتصدر المقهى للاستماع إلى البرامج المحددة بالساعات. كما وُضعت أجهزة راديو مزودة بمكبرات صوت في بعض الأماكن المفتوحة، ليتمكن عامة الناس من الاستماع إلى نشرات الأخبار الرسمية، أو خطابات المفوض السامي، وبعض البرامج الموسيقية.

بالإضافة إلى الرقابة، كانت سلطات الاحتلال الفرنسي تتحكم بتوزيع الورق. يقول يوسف خطار الحلو، في كتابه "من نافذتي": "في تلك السنوات، 1942-1945، عانينا صعوبات جمة في الحصول على الورق. فكنا نؤمن الورق كل يوم بيومه. ومصلحة المطبوعات في المفوضية الفرنسية هي التي كانت تتولى توزيع الورق على الصحف، وبالطبع، وبحكم أن خطنا السياسي المستقل لم يكن يروق للمفوضية الفرنسية، فما كنا نحصل على حاجتنا من الورق، وكنا نضطر لتغطية النقص باللجوء إلى السوق السوداء حيث سعر الماعون (14 كليوغرام) 80 ليرة. في حين كانت الإعاشة تسلمه لنا بين 9 و14 ليرة. وحتى بسعر 80 ليرة ما كنا لنجد حاجتنا في السوق. وغالبًا ما كنا نضطر إلى شراء ورق أسمر. ولما اشتدت الأزمة صدرت الصحف بصفحتين كبيرتين، ثم بصفحتين صغيرتين".

دور السينما

تركزت دور السينما في ساحة البرج (الشهداء)، وسط بيروت. بعضها كان في السابق خانات للمسافرين، وبعضها الآخر صُمّم خصيصاً كسينما مثل ال"كريستال". وضمت الساحة كذلك الفنادق الصغيرة والمقاهي والمكاتب الحكومية التي كانت مبنى السراي الصغير، ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة ومداخل الأسواق الشهيرة في باطن بيروت وظاهرها. كانت هذه الساحة قلب بيروت النابض الأكثر ازدحاماً بالناس.

قبل الحملة البريطانية، راقبت الشرطة السرية الفرنسية دور السينما بانتظام، وأعدّت تقارير عن ردود فعل الجمهور. فقبل عرض الشريط السينمائي، عادة كان يُعرض شريط إخباري وبعض الإعلانات. وقد أُجبرت دور السينما على التسجيل لدى الشرطة، وخضعت لقوانين الرقابة الفرنسية، وعُرضت الأفلام الفرنسية والأميركية والعربية على لجنة خاصة تعنى بمكافحة الجرائم ضد المصلحة والتقاليد والأخلاق الوطنية (الفرنسية). ولاحظت الباحثة صوفيا شويري أن الإعلانات المعروضة قبل الأفلام الرئيسية كانت تحظى بموافقة لجنة الرقابة، ولعبت دوراً في عملية أوسع، إذ سعت إلى تحويل المشاهدين نحو المجتمع الاستهلاكي مقدِّمة المنتجات الفرنسية.

كان الهدف من إنشاء "القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية" تكريس الاستعمار البريطاني، وتسليم فلسطين للصهاينة، بموجب وعد بلفور، وسلب الفلسطينيين حقهم بدولة مستقلة عاصمتها القدس، إلى جانب الدعاية الموجهة ضد ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي. وبالتوازي، عملت "إذاعة الشرق" في بيروت على مكافحة ما أسماه الاحتلال الفرنسي بالدعاية الأجنبية المعادية لفرنسا، وخاصة الإذاعة النازية في برلين..

تفوقت الدعاية النازية، عبر يونس بحري، المقرب من القائد النازي "يوزف غوبلز"، على نظيرتيها اللندنية والفرنسية في استقطاب المستمِعين العرب، المرهَقين من الاحتلالين البريطاني والفرنسي. وبدأت بثها الإذاعي بالقرآن، متلاعبة بمشاعر المسلمين، وروجت لهتلر على أنه حامي العرب والمسلمين، واستضافت رجال الدين والمثقفين العرب عبر أثيرها. وكان أن بدأت إذاعة لندن ببث القرآن بعد ستة أشهر من ذلك!

كما استغلت بعض الجمعيات الخيرية توافد الجمهور إلى دور السينما، فنظمت فعاليات موازية هدفها جمع التبرعات، فألزمت الإدارة الفرنسية تلك الجمعيات بالحصول على إذن قبل 15 يوماً من النشاط على الأقل، وفي كانون الأول/ ديسمبر 1940، قررت الحكومة زيادة الضرائب على دور السينما. والمستغرب أن إيرادات دور السينما ارتفعت بغض النظر عن عجزها عن شراء أفلام جديدة، ما دفعها إلى إعادة عرض الأفلام القديمة، وفق الإعلانات عن الأفلام في الصحف (جريدة "النهار"، بين 10/12/1940 و05/01/1941).

بعد الحملة، عُرضت كذلك الأفلام السوفياتية المترجمة إلى العربية والفرنسية، والتي كانت تروي بطولات الحرب، حيث اقتضت مصلحة البريطانيين دفع سلطات الانتداب إلى رفع الحظر عن الشيوعيين، فتمتع الحزبيون بحرية نسبية في تنظيم النشاطات والتحركات، وعرض نشرات إخبارية سينمائية عن زحف الجيش الأحمر نحو برلين (جريدة "صوت الشعب"، 1944 و1945).

البث الإذاعي

كانت إيطاليا سبّاقة في إطلاق "راديو باري العربي" لبث الدعاية الفاشية سنة 1934، وطوّرت عملها بعد أربع سنوات عبر منشورات في بعض المدن العربية، وأطلقت مجلة تحمل اسم الإذاعة، وذلك أواخر الثلاثينيات عندما انطلق البث الإذاعي للقسم العربي في "هيئة الإذاعة البريطانية" (في 3 كانون الثاني/ يناير 1938)، ثم "إذاعة الشرق" التابعة للاحتلال الفرنسي من بيروت في العام نفسه، ثم إذاعة "هنا برلين – حيّ العرب"، التي انطلقت في 7 نيسان/ أبريل 1939.

كانت أجهزة استقبال البث الإذاعي قد وصلت إلى بيروت أواسط عشرينيات القرن العشرين، إلا أن قلّة قليلة من الأغنياء كان بإمكانها اقتناء جهاز الراديو، الذي كان لا بد من تسجيله في الإدارة الفرنسية، ودفع رسم دوري عليه. وكان رواد المقاهي يتحلقون حول جهاز الراديو الضخم الذي يتصدر المقهى للاستماع إلى البرامج المحددة بالساعات. كما وُضعت أجهزة راديو مزودة بمكبرات صوت في بعض الأماكن المفتوحة، ليتمكن عامة الناس من الاستماع إلى نشرات الأخبار الرسمية، أو خطابات المفوض السامي، وبعض البرامج الموسيقية. ولم تكن المقاهي حكراً على الأغنياء. وعلى الرغم من حظر الإذاعات الذي فُرض قبل الحملة البريطانية مباشرةً، وما تلاه من مصادرات للأجهزة، إلا أن جاذبية المقاهي الشعبية لم تتأثر، إذ كان ما يتناقله الناس فيها أحد مصادر المعلومات في المدينة.

كان الهدف من إنشاء "القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية" واضحاً عبر تكريس الاستعمار البريطاني، وتسليم فلسطين للصهاينة، بموجب وعد بلفور، وسلب الفلسطينيين حقهم بدولة مستقلة عاصمتها القدس، إلى جانب الدعاية الموجهة ضد ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي. وبالتوازي، عملت "إذاعة الشرق" في بيروت على مكافحة ما أسماه الاحتلال الفرنسي بالدعاية الأجنبية المعادية لفرنسا، وخاصة الإذاعة النازية في برلين، وحاولت التقرب من السكان المحليين في لبنان وسوريا والشرق عموماً. وكان البث من السراي الحكومي في بيروت، لمدة أربع ساعات يومياً (ساعتان ظهراً وساعتان مساء). وكان يبدأ بالنشيد الوطني الفرنسي. ويشير الباحث نبيل شحادة إلى أن عمود الإرسال الوحيد لهذه الإذاعة كان على برج الساعة، وجهاز البث الرئيس كان في منطقة خلدة، بعد تركيب الأعمدة عام 1940. دمرت قوات "فيشي" أجهزة الإرسال، وبعد غزو الحلفاء لبنان واستتباب الوضع لهم، عاودت الإذاعة بثها.

أما الهدف من إنشاء "هنا برلين – حيّ العرب"، سنة 1939، فكان إسكات الدعاية البريطانية والفرنسية التي تفاقمت ضد "أدولف هتلر"، وضد الحزب النازي في العالم عامة، وفي البلاد العربية خاصة، بعد ضمّه النمسا إلى "ألمانيا الكبرى". وقد تفوقت الدعاية النازية، عبر يونس بحري، المقرب من القائد النازي "يوزف غوبلز"، على نظيرتيها اللندنية والفرنسية في استقطاب المستمِعين العرب، المرهَقين من الاحتلالين البريطاني والفرنسي. وبدأت بثها الإذاعي بالقرآن، متلاعبة بمشاعر المسلمين، وروجت لهتلر على أنه حامي العرب والمسلمين، واستضافت رجال الدين والمثقفين العرب عبر أثيرها. وكان أن بدأت إذاعة لندن ببث القرآن بعد ستة أشهر من ذلك!

غنى عبدالله المدرِّس: "صدِّق يا معلم هتلر/ مطالبيك مش رح تثمر/ بلا ذنب أشعلت نار الحرب/ هَدّي بقى إن كنت بتقدر/ بيظهر إنك جنيت لما تعديت/ وبالوهم كتير انغريت/ صح النوم، إجا اليوم/ ما بقا تنفع كلمة يا ريت".

ومن سمات تلك الحقبة تشويش كل طرف على البث الإذاعي للآخر، وأن أجهزة الدعاية الألمانية تمكنت من البث على موجة إذاعة لندن نفسها، في أوقات محددة والتدخل في الأثير، ما كان يضطر المذيعين في لندن، ومنهم طه حسين وعباس محمود العقاد، أن يقرؤوا بشكل متواصل من دون توقف، كي لا يتدخل يونس بحري في البث. كما لعب المخبِرون دوراً في إيصال المعلومات بسرعة إلى أجهزة الدعاية، فكانت الإذاعات تتجاوب مع الأخبار المحلية، وقد زوّدت الإذاعات مخبريها في بيروت بآلات "تيليتايب" (المبرقة).

الشعر والأغنية الشعبية

ترددت في حقبة الحرب كلمات عبد الحسين العبدالله، إذ كان الشاعر معتقلاً عند الفرنسيين، حين سمع أن الفتيات اللبنانيات يجمعن الألبسة وينسجنها لأهل ستالينغراد، فقال: "بنات لبنان هزتهن عاطفة/ وخفن من برد كانون على الروس/ فرحن يجمعن أصوفاً وأقمشة/ ينسجن للروس منها خير ملبوس/ يا بنت لبنان لا خابت ولا بليت/ تلك الأنامل تشفي الجرح أو توسي".

لكن الشعور العام قبل الحملة البريطانية كان إلى جانب ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، حيث كان البيارتة على سبيل المثال يعارضون سياسة المحتل الفرنسي، ويتوقون إلى الاستقلال. ونكاية بالاحتلال كانوا يدعون المستشار الألماني بـ"الحاج محمد هتلر". يُذكر أن الشاعر الشعبي الكبير عمر الزعني قال قبل الحملة: "بلا مسيو بلا مستر/ يلا برا هاي سكتر/ المجد في السما لله/ وع الأرض المجد لهتلر". إلا أنه لم يُرصد للزعني أي موقف غنائي آخر في هذا الموضوع. ورأى المؤرخ البيروتي عبد اللطيف فاخوري، أن ما قاله الزعني كان على سبيل الاستهزاء. ودوّن فاخوري في ذلك، إلى جانب آخرين، عدداً من البحوث القيّمة لجمعية "تراثنا بيروت"، عن تلك المرحلة.

بالفعل هزء المواطنون العاديون من المحتل الفرنسي بعدما احتُلت عاصمته باريس، حيث بات مظهره كاريكاتورياً في أذهانهم، لكنهم لم يميلوا إلى النازية أو الفاشية في الأغنية الشعبية والمونولج، وفق الباحث زكريا الغول.

موزاييك طرابلس لبنان والحدود الوهمية للمقاهي

02-03-2020

حرصت المقاهي الكبرى وصالات الفنادق على استضافة فناني الأغنية الشعبية للترفيه عن الرواد في فترات انقطاع البث الإذاعي، وكان الجمهور يتناقل الأغنيات السهلة الكلمات، البسيطة الألحان. في تلك المرحلة، غنّت الفنانة ناديا العريس: "شايفة بالبحر أساطيل/ واقفين يستنوا إشارات/ وباعد عنا كم ميل/ عاوزين يقيموا حروبات/ واقفين زنار/ لتحطيم هتلر/ والنصر يستنى إشارة/ شايفاها جوا النظارة". وغنى عبدالله المدرس: "صدق يا معلم هتلر/ مطالبيك مش رح تثمر/ بلا ذنب أشعلت نار الحرب/ هدّي بقى إن كنت بتقدر/ بيظهر إنك جنيت لما تعديت/ وبالوهم كتير انغريت/ صح النوم، إجا اليوم/ ما بقا تنفع كلمة يا ريت".

أما التعبير الأمثل فأتى من أحد رواد الغناء اللبناني الأصيل، وهو الفنان سامي الصيداوي، الذي ألف ولحن وغنى أغنيات تستنكر ممارسات النازية، عاكساً عبرها نبض الشارع. يقول في أغنيته الشهيرة "إنت المسبب والسبب": "سكِّر إذاعة برلينك/ ورجع البحري عبلاده/ قل له بلادك ناطريتك،/ الحبل معلق في عواده/ بلاش دعاية مكسوفة،/ من هيك شخصية معروفة/ لكن على شكلك شكشكلك،/ والطمّة صارت مكشوفه/ يا هتلر يا عدو العرب".

كما غنى أغنية بعنوان "يا فوهرري إنت من الإنسانية بَري"، يقول فيها: "يا فوهرري يا فوهرري/ من بيصدق إنك بري/ والله العظيم إنت بري/ من الإنسانية بري بري/ عايف سماك منشتري/ يا فوهرري يا فوهرري".

وغنى الصيداوي كذلك أغنية بعنوان "ديكتاتور لكن في بلادك"، ومنها: "ديكتاتور مليح/ لكن في بلادك/ حاكم بالوزر/ ومش مستريح/ ولا اكتمل جهادك/ إسمع ما بتسمع/ إقنع ما بتقنع/ إرجع ما بترجع/ إنت وبلادك رايح/ يا هر من كتر عنادك".