دعّمت الحكومة الجديدة العروة بين النهضة ونداء تونس، واستكملت مصالحة الإسلاميين مع المنظومة القديمة، ودعمت موقع الرئاسة في المعادلة السياسية.

لا جديد، ولكن دلالات

في الحقيقة، ليست مفارقة، وكان الأمر متوقعاً. ليست الحكومة الجديدة في جوهرها سوى استمرار لسابقاتها. فقد وُزّعت الحقائب فيها استناداً إلى موازين القوى السياسية نفسها، مجسّدة بتحالف حزب النهضة مع حزب نداء تونس، الحائزان على الأغلبية البرلمانية. وحافظت على الوزارات السيادية نفسها كما كانت في حكومة الحبيب الصيد، وساقت تشخيصها هو نفسه للأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، مختزلة مداها في فترة ما بعد الثورة، ومكثِّفة مقاربتها لها في أنها أزمة الدولة الاجتماعية (تضخّم عجز ميزانية الدولة بسبب ارتفاع كتلة الأجور، وتراجُع إنتاجية التونسي، واستتباب التسيّب)، ومستعيدةً تباعاً وفي الجوهر الوصفات نفسها لحلّها (رفع الإنتاجية بتشجيع الاستثمار الخارجي، واتباع سياسة التقشّف).

بيد أن تركيبة الحكومة وظروف تكوينها تأتي لتثبت ديناميتَين متزامنتين ومتكاملتين حكمتا المشهد السياسي التونسي منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

توسيع قاعدة السلطة.. وثبيت العجز

تُحيل الدينامية الأولى إلى المساعي المرتبكة في إعادة ترتيب الحكم في تونس ما بعد بن علي، عبر الدفع نحو الانصهار التدريجي لنخبة جديدة حاكمة منبثقة عن تسوية بين أجنحة من الدولة القديمة والحركة الإسلامية، تشرف عليها رئاسة الجمهورية وتحدّد شروطها. وهي تضمن توسيع قاعدة السلطة في كنف المحافظة على استمرارية خياراتها الاقتصادية والاجتماعية. بدت معالم هذه النخبة أكثر وضوحاً مع الحكومة الجديدة، إنْ من حيث اعتمادها بالأساس على فاعلين لا شرعية انتخابية لهم، يدينون بمواقعهم لمن عيّنهم. وأما اعتمادها على تقسيم المهام في صلبها فيقوم على استبعاد الإسلاميين من الوزارات السيادية (خارجية، دفاع، داخلية) مع إعطائهم حيّزاً أوسع من النفوذ عبر رفع ملحوظ لعدد حقائبهم في الحكومة، يعدّله استقدام وجوه من اليسار الحداثي الذي سبق أن تحالفت مع "نداء تونس" للإطاحة بحكومة الترويكا في صيف 2013. دعّمت الحكومة الجديدة العروة بين النهضة ونداء تونس، واستكملت مصالحة الإسلاميين مع المنظومة القديمة، ودعمت موقع الرئاسة في المعادلة السياسية. لكنها مع ذلك لم تتجاوز معضلة خلق ولاء غير مشروط من خارج دائرة الأحزاب التي تستند عليها، ليس فقط ضمن فئة الشباب المهمّش الذي بقي عصياً على التأطير، كما أثبتت ذلك الحركة الاحتجاجية شتاء 2016 المطالِبة بالتشغيل، بل كذلك بخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سارع إلى التعبير عن رفضه لسياسات التقشّف.

هناك مبادرات تشاركية قاعدية، وتجارب ريادية في الديموقراطية المحلية.

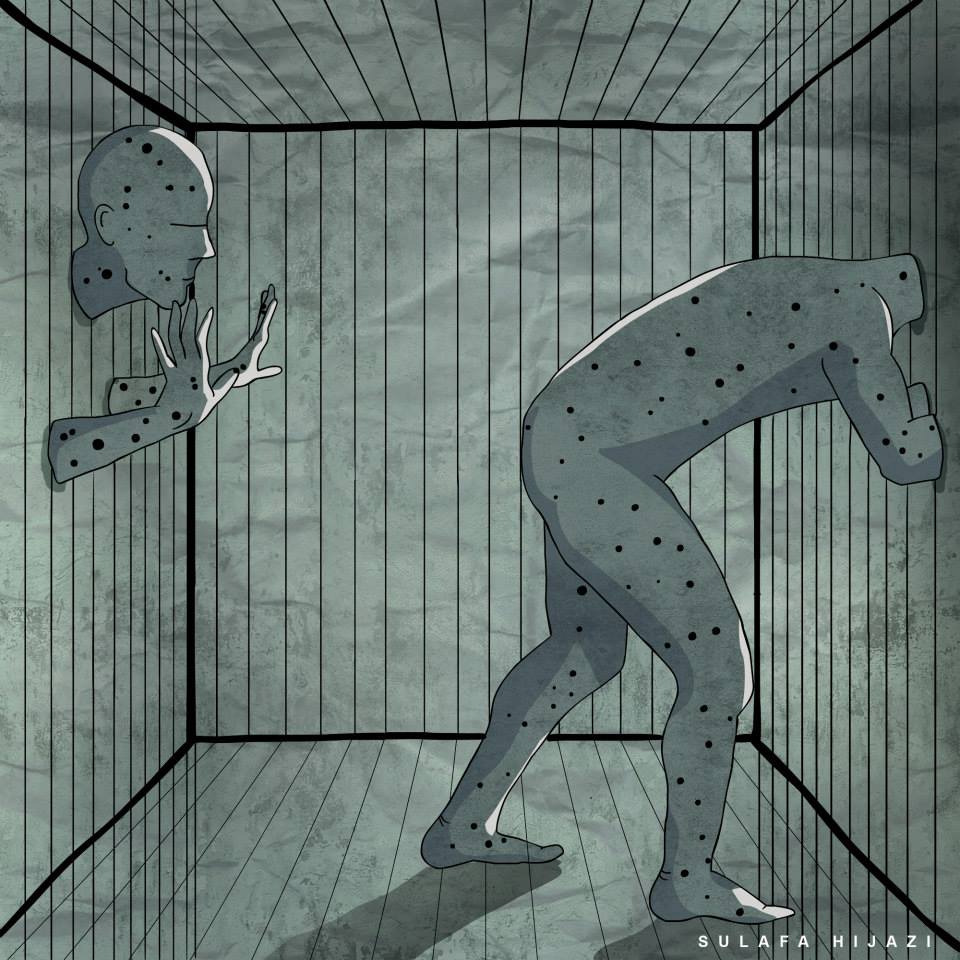

الدينامية الثانية التي ثبتتها جولة تشكيل الحكومة الجديدة هي العجز المتنامي "للنموذج" التونسي عن ضمان ديمقراطية تمثيلية تعتمد على آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة الحقيقية للسلطة. فهشاشة المشهد الحزبي، وصعود أحزاب هي أقرب في أدائها إلى أدوات طيّعة في خدمة استراتيجيات فردية لكسب النفوذ والسلطة، ساهم في إفراغ الشرعية الانتخابية من محتواها الديموقراطي وسبّب خيبة في صفوف أوساط واسعة من المواطنين، فبدا للكثيرين منهم أن مجموعات النفوذ والمال هي المستفيد الأكبر من حرية التنظيم والتعبير والإعلام وحتى الانتخاب، المكتسبة بعد الثورة، وأنها تحتكر المشهد السياسي وتنخرط في مقايضات وتسويات على مذبح الوعود الانتخابية، كتلك التي أطلقت لتحقيق التنمية في الجهات المحرومة ومقاومة البطالة والفساد. وعليه تظهر الديموقراطية التمثيلية اليوم عاجزة تماماً عن إيصال صوت السواد الأعظم من المواطنين حول المسائل المصيرية التي تهمّهم مثل الصحة والتعليم والتشغيل والماء الصالح للشرب.. لا بل تؤخذ كل القرارات المتعلقة بها من دون استشارتهم.

والديناميتين في المحصلة هما وجهان متكاملان لأزمة الانتقال في تونس.

وحتى لا تُختزل الديمقراطية في مجرّد مراسم مكلفة ورتيبة، خالية من المفاجأة، تؤثَث بأدوار تُسنَد خلف الكواليس، يبقى أن مكوّنات من المجتمع المدني تدفع بمبادرات باتجاه أشكال من ديمقراطية تشاركية مباشِرة وقاعدية، تؤسِس لإشراك المواطن في تقرير مصيره. تصليب عود هذه المبادرات التشاركية القاعدية، كما أيضاً التجارب الريادية في الديمقراطية المحلية، على غرار الميزانية التشاركية وبعض تجارب الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي رأت النور هنا وهناك، على الرغم من كل العراقيل والصعوبات.. هي اليوم الوصفة الأمثل لكي لا يتحول "النموذج التونسي" إلى شكل من أشكال "الاخضاع الطوعي".