كم من «خط» لتهريب البضائع المتنوعة، وللتهرب من الضرائب في المنطقة. بين اليمن والسعودية، الى العراق بشقيه العربي والكردي باتجاه الاردن وسوريا وتركيا وايران ومنها جميعها إليه، مرورا بسوريا ولبنان بالاتجاهين، وانتهاء بمصر وغزة، ثم مصر وليبيا، ثم عوالم كالسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا، إن لم نذكر الصومال، في أبعادها البينية، وفي تلك التي تدور مع افريقيا السوداء... هناك «خط» في كل مكان، وهو جزء هام من ممارسة السلطة، ومن آليات تحكمها الاقتصادي والسياسي، بعكس ما تقول ظواهر الاشياء ويدعي اصحاب الشأن رسمياً. والنص التالي يعني كل تلك الاماكن، ويحاكيها جميعا.

********************

ثمّة اعتقاد سائد أنّ الاقتصاد الموازي، أي ذاك الذي لا يخضع للتنظيم من قبل الدولة، هو حتما خارج سلطتها. وهذا التصوّر المبني على حصر تعامل الدولة مع الظواهر الاقتصادية على أساس القانون، يهمل البراغماتية التي ميّزت الممارسة اليومية للسلطة في الأنظمة الاستبدادية، والقائمة على الرشوة والزّبونية. وليس المقصود الارتكابات الفرديّة المحصورة، بل إشارة تستهدف علاقة السلطة بهذا الاقتصاد كآليات حكم وهيمنة أساسيّة. إنّ فهم تنامي ظاهرة التجارة الحدوديٌة مثلاً يستدعي في جانب كبير تحليل وتفكيك ميكانيزمات إدارة الاقتصاد الموازي في ظل الديكتاتورية.

تجارة «الخطّ»:

جغرافيا اقتصادية على هامش الدولة

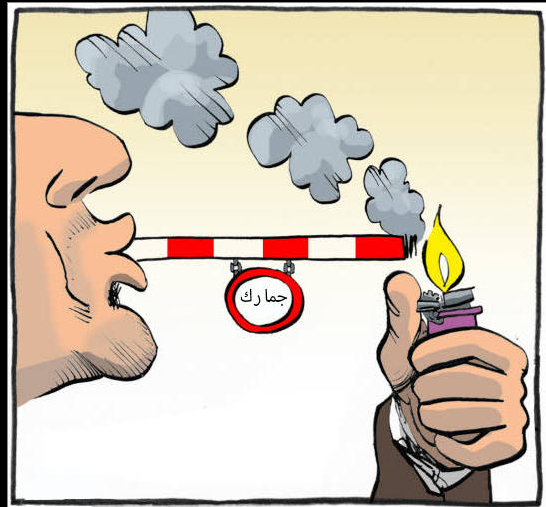

لا يستعمل الفاعلون العاملون في التجارة الحدودية القائمة على التهرّب الجمركي مصطلح الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي للدلالة على نشاطهم، بل يفضلون تعبير تجارة «الخطّ». و«الخطّ» في بعده المادي هو الطريق العابرة للحدود بين تونس وليبيا، والتي تمر عبر معبر رأس جدير ومدينة بن قردان الحدوديّة. غير أنّ «الخط» أبعد من ذلك، إذ يرمز إلى أنشطة اقتصادية على هامش القانون، كتجارة المحروقات ونقل وتوزيع السلع الصينية الصنع المستوردة من ليبيا، والتي يتولّى توزيعها الآلاف من صغار التّجار على كامل التراب التونسي. نشأ «الخطّ» من رحم الضرورة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، إبّان الحظر المفروض على الجماهيريّة، قبل أن يتوسّع ليصير المصدر الأساسي للعيش لسكّان المناطق الحدوديّة المهمّشة وطريقا للثروة لأقلية متنفّذة. وانتهى باكتساب مشروعيّة لا تعترف بالتصنيفات القانونيّة للأنشطة البشرية. يندرج «الخطّ» بهذا المعنى ضمن جغرافيا اقتصادية غير مسجّلة في سجلاّت الدولة ولا على خرائطها، رغم مركزيّتها في حياة النّاس اليوميّة.

تقوم تجارة الخطّ على خلق هامش الربح عبر استغلال تباين النظم الجبائيّة بين جانبي الحدود، خصوصا وأنّ السلطات الليبية طالما اعتمدت خيارات اقتصادية قائمة على دعم السلع الأساسية وعلى غياب الجباية على عمليّات التوريد. إلاّ أنّ تحقيق وتأمين الأرباح في هذه التجارة يتجاوز المسألة الاقتصادية وميكانيزمات العرض والطلب ليرتبط أساسا بقدرة تجّار الحدود على ترويض أجهزة الرقابة الأمنيّة والجمركيّة المكلّفة بمحاربة التجارة الموازية.

«البرنامج»: طريقة لترويض السلطة

عندما تُجمع الأرباح وتُراكم الثروات على هامش القانون، فإنّ تأمين الحماية يصبح الهاجس الأساسي لمن يعيشون ويعتاشون من الهوامش. يعرف بطل رواية حسين الواد «سعادته...السيّد الوزير» ذلك جيّدا عندما يقول مخاطبا الحاكم ومن ورائه القارئ: «أنت تعرف أكثر منّي، سيّدي الحاكم، أنّ حكومتنا البارّة بالمواطنين، حكومة دولة القانون يجري على جميع الرقاب، لا تحاسب السارق إلاّ إذا رغبت في تقديد جلده. تتركه يسرق ويفسد، ترخي له العنان، وتسجّل عليه. فإذا تخطّى خطّا من الخطوط الحمراء التي لا تعرفها إلاّ حكومتنا، ولم يتدارك نفسه بالمسارعة بالإنبطاح، أو لم يُولم للقروش الضارية، فتكت به أجهزة المراقبة المالية والضرائب فتكا».

كيف يتّقي تجّار الحدود خطر السلطة؟ ببساطة، بالإحتماء بها. في تجارة الخطّ، كلّ تاجر يسعى لشراء حماية الضبّاط والأعوان المسؤولين عن المعبر والمنتشرين على طول الطريق مقابل عمولة هي أشبه بالإتاوة. يُطلق على هذه العمولة اسم «البرنامج» إذ هي فعلا برنامج لتأمين العبور دون تفتيش أو مصادرة للبضائع، وبرنامج حماية ضدّ تفعيل القانون. تصبح التجارة بدون «برنامج» ضربا من المخاطرة بالنفس وبرأس المال، وتقوم السلطة بالفرز بين من احتموا بها ومن لم يفعلوا، وهم في الغالب من اللاهثين وراء رغيف الخبز ممّن لا قِبَل لهم بدفع هذه العمولات. تتغلغل السلطة في ثنايا الأنشطة الاقتصادية وفي تفاصيل الحياة اليومية للنّاس عندما يطرق بابها الطامحون والساعون للربح والترقّي والصعود، وتصبح الدولة التي تحمي هي نفسها التّي تبتزّ باسم القانون.

زبونيّة الحزب الحاكم

لقد كان لتراجع الخدمات الاجتماعية للدولة ودورها في التشغيل، بفعل السياسة اللبراليّة المعتمدة، الأثر الكبير في إقبال أعداد كبيرة من العاطلين والفئات ذات الدخل المحدود على التجارة الموازية، إذ أصبح تنظيم الرحلات التجاريّة الأسبوعية التي تضُمّ الآلاف من صغار التجّار باتجاه مدينة بن قردان أحد عوامل توسّع رقعة تجارة الخطّ وامتداد شبكات توزيع البضائع إلى مختلف أنحاء البلاد. صار تنظيم هذه الرحلات أمرا مغريا للكثيرين الذين سعوا للحصول على تراخيص من الشُعَب المحليّة للتجمّع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم المنحل، لممارسة هذا النشاط وتفادي مصادرة البضائع من قبل أجهزة الرقابة. تجنّدت ماكينة التجمّع لتوزيع هذه التراخيص وإخضاعها لمنطق المحسوبية والزبونية. تعاملت السلطة ببراغماتية مع هذه الأنشطة، خصوصا وقد وجدت فيها فرصة لشراء الذمم ومكافأة المنخرطين وتجنيد العيون والمخبرين. وتعامل الكثيرون بانتهازية مع هذا التوجّه، إذ أضحى الانضمام للحزب وسيلة لتحقيق مكاسب مادية.

التقت أطماع المسؤولين الحزبيين مع انتهازية المنخرطين عندما تحوّلت هذه التراخيص تدريجيّا من آلية لضمان ولاء المهمّشين إلى وسيلة إثراء للمسؤولين، عبر بيعها لميسورين أو لمكافأة أشخاص قادرين على إسداء خدمات خاصّة لهم. لخّصت هذه التراخيص نقاط ضعف الماكينة الحزبية للسلطة، فعلاوة على فساد المسؤولين الحزبيين فلقد ارتبطت قدرتها على حشد الدعم بقدرتها على توزيع الامتيازات الماديّة والعينيّة في غياب الرابط الإيديولوجي. كلّما تقلّصت قدرة النظام الزبائنية أو استأثرت قلّة بالامتيازات، كلّما تضاءلت قدرته على شراء الولاءات. وبالنظر لهذا الوضع، لم يكن غريبا إذاً عجز الحزب عن الحشد لإنقاذ النظام إبّان أحداث الثورة، رغم المليوني منخرط الذين ضمّهم في صفوفه. الواقع أنّ فئات واسعة انخرطت في الحزب من باب اتقاء لشرّه وطمعا في ما قد تجود به عليهم السلطة. رفع الناس شعارات النظام وعلّقوا صور رئيسه في محلاّتهم ومكاتبهم، لكنهم سرعان ما انفضّوا من حوله ولم يدافعوا عنه. لا يمكن اختصار المسألة في الانتهازية. هي أساسا مرتبطة بطريقة عيش منضبطة تحت الديكتاتورية يحترم النّاس فيها طقوس الطاعة، يصدحون بآيات الشكر والامتنان لسيادته، يُولمون للمتنفّذين ويجعلون من أولويات النظام خطوطا حمراء ينصاعون إليها. ينضبط المجتمع ويعمّ السكوت. «لا تحاسب الدولة على الولاء بل على السكوت العمومي»، كما يقول الكاتب فتحي المسكيني.

ما تكشفه الهوامش

لم تكن ديكتاتورية بن علي قائمة على الولاء، بل على الأطماع الصغيرة، والجبن، والخوف على رغيف الخبز من الابتزاز، والنأي بالنفس عن الشبهات، والبحث عن الحماية، والكثير من السكوت. وإذا ما كان للعدالة الانتقالية أن تحاكِم، فعليها أن تحاكم السكوت، ومن ورائه المتملّقون والوصوليون والانتهازيون والطامعون، والمتسلّقون الذين تعلّقوا بحبال السلطة ووقعوا في شراكها. نتذكر أنه «إن كان لا بدّ من طرح سؤال حول السلطة، فليكن كيف تُمارَس السلطة، عوضا عن لماذا». بهذا المعنى، فإنّ تفكيك ميكانيزمات الرشوة والزبونية في الاقتصاد الموازي يندرج ضمن محاولة فهم الآليات اليومية لممارسة السلطة. ففي الهوامش عادة ما يتجلّى الوجه الحقيقي للسلطة، بعيدا عن الثنائيات العقيمة (رسمي/غير رسمي، قانوني/غير قانوني...) وبعيدا عن البهرج الذي تغطّي به الدولة تسلّطها وفسادها.

من خلال دراسة الهوامش نفهم أنّ الثورة ليست مجرّد انتفاضة على الحكّام، بل هي أساسا وليدة أزمة حكم قائم على الفرز على أساس الرشوة والزبونية والمحسوبية. تغيير الحكّام لن يغيّر شيئا ما لم تتغيّر طريقة الحكم، والاقتصاد السياسي الذي تستند إليه.