هذه ليست مزحة. تحاول وزارة الداخلية والنقابات الأمنية منذ 2013 تمرير قانون يجرم الاعتداء على الأمنيين. هذا القانون لا يستهدف فقط الجماعات الإرهابية، والمجرمين المسلحين بل حتى المواطنين العزل. حتى وإنْ كانت بعض المبررات التي يسوقها الأمنيون لتمرير القانون فيها بعض الوجاهة ويمكن مناقشتها، فإن الغايات الحقيقية لا تُخفى على الكثير من التونسيين، خاصة الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريصين عليها، وكل من عانى سابقاً من تعسّف وعنف القوى الأمنية قبل الثورة.. وبعدها.

كرٌّ وفر

فشلت المحاولة الأولى لتمرير مشروع القانون في 2013 تحت اسم "تجريم الاعتداء على الأمنيين ومقراتهم الأمنية" خلال فترة المجلس التأسيسي (تشرين الأول/أكتوبر 2011 - تشرين الأول/ أكتوبر 2014) بفضل تصدي منظمات من المجتمع المدني وقوًى سياسية له، ففظائع الديكتاتورية كانت لا تزال ماثلةً في الأذهان حينها. بعد انتخابات 2014، وصعود قوًى وشخصيات كانت خادمة للديكتاتورية أو مهادِنة لها، عاود أصحاب المشروع طرحه على مجلس نواب الشعب تحت مسمًى جديد "قانون جَزر الاعتداء على القوات المسلحة" ففشلوا مرة أخرى بفضل استنفار القوى الديمقراطية.. لكنهم لم ييأسوا وعدّلوا المشروع وعرضوه على لجان البرلمان في 2017 إثر عملية إرهابية سقط فيها ضحايا من الأمنيين والمدنيين، ففشل للمرة الثالثة للأسباب نفسها.

لكن لا يأس مع الحياة! طرح مشروع القانون مرة أخرى على البرلمان في شباط/فبراير 2020 فوافقت عليه لجنة التشريع العام في شهر تموز/ يوليو الفائت، بعد تعديل "معمق وجوهري" لأغلب أبوابه وفصوله، وتغيير اسمه ليصبح "قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة" وأدرجته على جدول أعمال مجلس نواب الشعب ليوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، حتى تتم مناقشته والمصادقة عليه من قبل النواب. وكما حدث في كل المرات السابقة، لم يسكت المعارضون للقانون من منظمات حقوقية، وناشطين في المجتمع المدني، وحتى منظماتٍ مهنية ونقابية (صحافيين ومحامين وغيرهم) وتحركوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الأرض، حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام "مجلس المستشارين" للتنديد بمشروع القانون والمطالبة بإسقاطه. أعطت الضغوط أكُلها، إذ تمّ في مرحلة أولى تأجيل مناقشة القانون، ثم راسلت الحكومة رئاسة مجلس نواب الشعب لسحب مشروع القانون بهدف إعادة النظر فيه. لكن مكتب المجلس رفض سحب مشروع القانون، وقرر إبقاءه على جدول الأعمال دون تحديد موعد لمناقشته في جلسة عامة.

الأمور أصبحت أكثر جدية، فمشروع القانون تجاوز المراحل التمهيدية ووصل إلى الدور النهائي، وقد ينتصر بعد "سبع سنوات عجاف"..

لكن لِمَ كل هذا الإصرار على تمرير هذا القانون؟ وما الذي يستفز ويستنفر معارضيه؟

السم في الدسم

أول اعتراض يتعلق بجدوى وجود هذا القانون أصلاً، الذي يفترض به أن يحمي الأمنيين ومقراتهم وتجهيزاتهم. عملياً، هذا القانون لا معنى له، وهو ليس استجابةً لنقص في الترسانة القانونية التونسية، فهناك نصوص عامة تحمي الموظف العمومي، وحتى شبه العمومي، أثناء أداء عمله من مختلف أنواع الاعتداءات، وقوانين تعاقب السب وهتك الأعراض ونشر الأخبار الزائفة، تسري على كل المواطنين، مسلحين ومدنيين، وأخرى مخصصة لجَزْر الاعتداءات على المنشآت العمومية، والإضرار بالممتلكات العمومية والخاصة. كما أن تونس صادقت على قوانينَ خاصة، مثل القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والذي وقع تكميله وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019. فضلاً عن هذا، فلقد قدم رئيس الجمهورية مبادرة "فداء" لإنشاء مؤسسة عمومية أبرز مهامها "رعاية الجرحى وعائلات الشهداء من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية". كل هذا يعني أن الموظفين حاملي السلاح يحظون بحماية قانونية من اعتداءات المدنيين المسلحين والإرهابيين، وأن لديهم نصوصاً تسهل، وتوضح تعاملهم مع الوضعيات الخاصة كالإرهاب مثلاً.

تجاوز مشروع القانون المراحل التمهيدية ووصل إلى الدور النهائي، وقد ينتصر بعد "سبع سنوات عجاف"، ومحاولات متكررة منذ 2013 لتمريره بمقابل اعتراضات قوى سياسية ومدنية عليه.

أما ثاني الاعتراضات على هذا القانون، الذي عدل على مدى السنوات الفائتة حتى يصبح أقل استفزازاً، فتتعلق بالفصول التي قد تكرّس إفلات الأمنيين من العقاب، إذ ينص مثلاً الفصل 7 على أن لا يكون الأمني "مسؤولاً جزائياً عند قيامه بمهمات أو تدخلات أثناء أدائه لوظائفه أو في علاقة بصفته، الخ"، أما الفصل 8 فيوفر حمايةً إضافية للأمنيين، ويطالب الدولة بالدفاع عنهم في حالة تتبعهم قضائياً: "تتولى المصالح المختصة بالإدارة ذات النظر الدفاعَ عن منظوريها، وضمان المُرافقة القانونية لهم في صورة تتبعهم مدنيّاً قصد جبر الأضرار المُترتبة عن الأخطاء المُرتكبة في نطاق مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها..".

يتعلل الأمنيون بأنهم لا يستطيعون القيام بمهامهم كما يجب عند مواجهتهم للأعمال الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظمة، نظراً لأن استعمالهم أسلحتهم بشكل قاتل قد يعرضهم للمساءلة، وهو أمر ليس دقيقاً بالمرة، فلم يسبق أن حوكم أمني وسجن لقتله إرهابي أو مهرب. كما أنه لا توجد ضمانات شفافية تسمح بالحكم على مدى ضرورة الالتجاء لاستعمال السلاح، كتركيز كاميرات مراقبة في بدلات الأمنيين وسياراتهم. وهذه الحماية للأمنيين لا تخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فقط، بل قد تسحب على الاحتجاجات الاجتماعية.

الاعتراض الثالث يتعلق بالتضييق على بعض الحريات التي كفلها الدستور، فالفصلان 13 و14 من مشروع القانون اللذان يقيدان الحصول على معلومات تمس المؤسسة الأمنية ونشرها، وكذلك الدخول إلى المقرات الأمنية، قد يتم تأويلهما واستعمالهما بشكل يمس من الفصلين 30 و31 من الدستور اللذين يضمنان تباعاً "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر"، و"الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة".

كان من الأجدر بدلاً من طرح مشروع قانون أن يتم توفير الإمكانيات التقنية والمادية لبناء أمنٍ جمهوري مهني وفعال، يعمل في ظروف معقولة تحفظ كرامته وكرامة عائلته، مع فرض احترام القانون وحقوق الإنسان.

هناك اعتراض رابع يتعلق بضرب هذا القانون التمييزي للفصل 22 من الدستور، والذي ينص على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواءٌ أمام القانون من غير تمييز"، إذ لا يكتفي بتمييز الأمنيين عن غيرهم من المواطنين، بل يسحب هذا الامتياز على عائلاتهم، فينص في فصله العاشر أن العقوبة مضاعفة في "جرائم الاعتداءات التي تطال الحرمة الجسديّة لذويه (أي ذوي الأمني) والتي ترتبط بأدائه لمهامه أو بصفته".

إذاً لِمَ هذا القانون؟ الإجابة لا علاقة لها بالحماية أثناء أداء المهام والواجبات، ولا بالحقوق المادية والمعنوية المشروعة، بل يبدو أنه حنينٌ إلى "أيام العز"، أي زمن الديكتاتورية، عندما كان الأمنيون أنصاف آلهة لا حسيب ولا رقيب عليهم، عندما كان الإفلات من العقاب أمراً بديهياً، ومعادلة "الأمن" مقابل الخوف قائمة.

كان من الأجدر بدلاً من طرح مشروع قانون أن يتم توفير الإمكانيات التقنية والمادية لبناء أمنٍ جمهوري مهني وفعال، يعمل في ظروف معقولة تحفظ كرامته وكرامة عائلته، مع فرض احترام القانون وحقوق الإنسان.

فرص مواتية

بعد سقوط الديكتاتورية في شتاء 2011، انتقل الخوف إلى معسكر الأمنين وكل الأدوات الناعمة والغليظة التي استعملها النظام لتدجين المجتمع. خاف الأمنيون والمخبرون وأبواق النظام من أعمال انتقامية، ومن المحاسبة القضائية.. لكن لم يحدث شيء من كل هذا. مرت العاصفة بسلام، وانخرطت الطبقة السياسية الجديدة في مسار "الانتقال الديمقراطي" وغطى غبار المعارك الانتخابية والصراعات السياسية/الأيديولوجية المطالب الاقتصادية - الاجتماعية للانتفاضة التونسية، واستردت "النخب" المبادرة، وأخليت الشوارع من المنتفضين الحالمين.. كثّر الله خيركم، بإمكانكم العودة إلى بيوتكم.

مغنو الراب والبوليس: قصة الكره المتبادل

04-11-2017

بعد أشهر قليلة من الخوف واللايقين، فهم الأمنيون أن لا شيء يبعث حقيقة على القلق، فعكسوا الهجوم وطالبوا بالترخيص لهم بممارسة العمل النقابي، وتحسين ظروف عملهم، والترفيع في أجورهم، وكل هذا بدعوى حماية الأمنيين من تعليمات وتعسف السلطة السياسية التي قد تدفعهم إلى ارتكاب أعمال منافية للقانون، ومتعارضةٍ مع الحرية والديمقراطية، وكذلك تحصينهم من الفساد وتحفيزهم على بذل الجهد في عملهم والتفاني فيه. وفعلاً سمح لهم في أيار/مايو 2011 بتأسيس نقابات، كما حصلوا على عدة زيادات في الأجور ومنح وامتيازات.. وكله يهون من أجل عيون الأمن الجمهوري المهني والمحايد والديمقراطي، حامي الوطن والمواطن والثورة وحتى الدين والأخلاق الحميدة.

وفي حين كان عموم التونسيين ينتظرون أن تشْرع الدولة ومؤسساتها في إصلاح المنظومة الأمنية وبناء أجهزة أمنية جمهورية ومحترفة فعلياً، كان للسياسيين رأيٌ آخر. فبعد أول انتخابات تعددية وديمقراطية عاشتها تونس في تشرين الأول/أكتوبر 2011 (انتخابات المجلس التأسيسي)، وما أنتجته من انتصار كبير للإسلاميين (حركة النهضة)، دخلت البلاد مرحلةً من الاستقطاب السياسي والأيديولوجي الحاد بين الحركة الإخوانية وحلفائها من جهة، والتيارات المدنية/العلمانية/الحداثية من جهة أخرى. هذا الاستقطاب تُرجم توتراً في الشارع، وحراكات اجتماعية وعمليات إرهابية واغتيالات سياسية. وبطبيعة الحال في مثل هذه الأوضاع يصبح للعامل الأمني دورٌ مهمٌ وحتى حاسم.

خفتت، حتى اندثرت، المطالباتُ بإصلاحات المنظومة الأمنية ومحاسبة الشرطة السياسية والجلادين، وأصبحت التيارات المتصارعة ترى أنه من الضروري استقطاب المؤسسة الأمنية، والاستقواء بها في مواجهة الخصوم، فعادت إلى المؤسسة الأمنية بعض "روحها" وهيبتها.. ودَلالها.

أصبح من العادي أن يتحدث أمنيون إلى وسائل الإعلام، ويعطون آراءهم في أمور سياسية صرفة، ولا يخفون حتى ميلهم لهذا الطرف أو ذاك. صارت النقابات الأمنية طرفاً سياسياً. ومع تتالي العمليات الإرهابية، وسقوط عدد كبير من الأمنيين، جرحى وقتلى، في المعارك مع الخلايا والجماعات الإرهابية، حازت المؤسسة الأمنية على الكثير من التعاطف والتضامن.. فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

أصبحت التيارات المتصارعة ترى أنه من الضروري استقطاب المؤسسة الأمنية، والاستقواء بها في مواجهة الخصوم، فعادت إلى المؤسسة الأمنية بعض "روحها" وهيبتها.. ودَلالها. وأصبح من العادي أن يتحدث أمنيون إلى وسائل الإعلام، ويعطون آراءهم في أمور سياسية صرفة، ولا يخفون حتى ميلهم لهذا الطرف أو ذاك. صارت النقابات الأمنية طرفاً سياسياً.

سلسلة الفرص السانحة هذه، ستتواصل مع إعلان نتائج انتخابات 2014، وبعدها انتخابات 2019، وإتيانها بقوًى لا تكن الودَّ للحقوق والحريات. بعد كل هذا لم تبقَ إلا "ضربة الخلاص": أي تمرير قانون يمنع حتى انتقاد الأمنيين وفضح تجاوزاتهم.

مناخ عام معادٍ للحريات

سعي المؤسسة الأمنية إلى استرداد البعض من سطوتها و"هيبتها" لا يحدث بمعزل عن سياق عام من تهديد، ومعاداة للحريات والحقوق المدنية والسياسية. فهناك محاولات لضرب حرية الإعلام والتعبير واستقلالية الصحافيين. مثلاً، طرحت كتلة "ائتلاف الكرامة"، وهو تيار شعبوي مقرب من حركة النهضة، ومتحالفٌ مع "قلب تونس"، حزب رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، مشروع قانون للإعلام السمعي-البصري ينص على إلغاء الشروط اللازمة لتأسيس الإذاعات والقنوات، وهو أمر ظاهره تحرير الإعلام، وباطنه إغراقٌ له، وتعبيد الطريق لتحكم رأس المال فيه، وحتى حماية قنوات وإذاعات مخالفة للقانون صدرت بحقها أحكامٌ بالغلق، بعضها مملوك من حلفاء "ائتلاف الكرامة". ويأتي مشروع القانون هذا، والذي تم تأجيل النظر فيه بعد ضغوط الصحافيين، وبعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليقطع الطريق أمام مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء السابق، إلياس الفخفاخ، بعد التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الإعلام.

يأتي مشروع القانون هذا، والذي تم تأجيل النظر فيه بعد ضغوط الصحافيين وبعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليقطع الطريق أمام مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء السابق، إلياس الفخفاخ، بعد التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الإعلام.

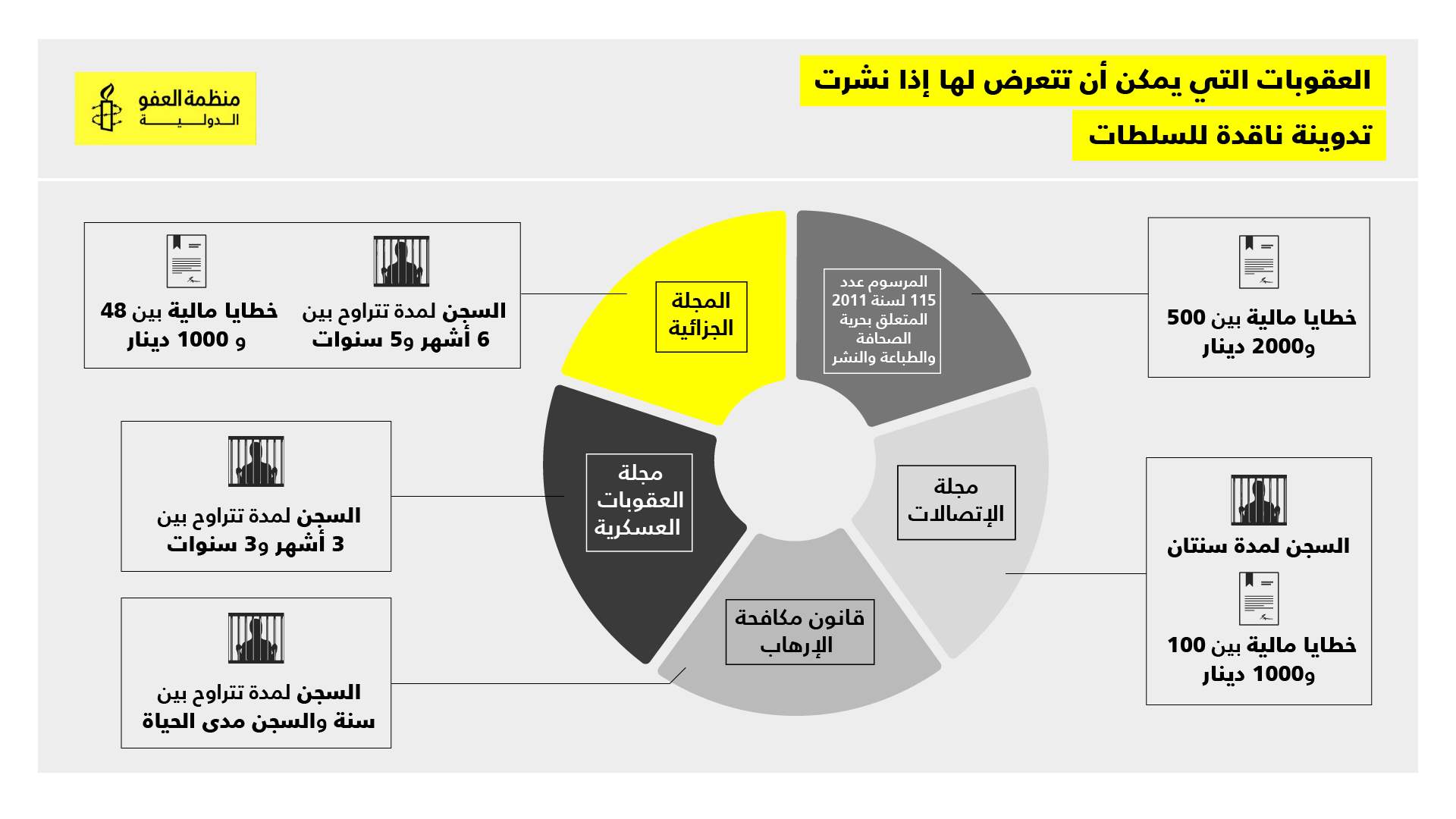

هذا على المستوى القانوني النظري، أما على الأرض، فلقد تعددت في السنوات الأخيرة الإيقافات والمحاكمات لمدونين وناشطين في المجتمع المدني، توجهوا بالنقد لموظفين عموميين (أمنيين ومدنيين) ومسؤولين سياسيين، أو مارسوا حقهم في التعبير عن قناعاتهم الفكرية التي تمس "المقدس". وحسب تقرير منظمة العفو الدولية – فرع تونس الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 فإن "ما لا يقل عن 40 مدوناً/ة، وناشطاً/ة سياسياً/ة، ومدافعاً/ة عن حقوق الإنسان ومديراً/ة لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020 لمجرد نشرهم على الإنترنت تدويناتٍ انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين".

وكشفت تقارير صدرت في السنوات الأخيرة عن منظمات تعنى بمكافحة التعذيب، الرسمية منها مثل "الهيئة الوطنية للتوقي من التعذيب"، وغير الحكومية مثل "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، عن تعرض مئات المواطنين للتعذيب، أو للمعاملة القاسية والمهينة في مراكز التحقيق والإيقاف والسجون، فضلاً عن عدة حالات موت مريبة في نفس الأماكن. كما يعاني آلاف التونسيين من تضييق على حريتهم في التنقل والسفر بسبب إجراء "S17" وهو تدبير أمني حدودي معمول به منذ 2013، يمنع مواطنين من مغادرة البلاد بعد استشارة سجلات الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، لا بمقتضى قرار قضائي معلل وواضح، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضايا تمس الإرهاب والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم الخطيرة، لكن أغلبهم دون أدلة أو محاكمات.

فضلاً عن كل هذا، فهناك مزاج شعبي متأفف من المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعتبرهم حلفاءَ للإرهابيين والمجرمين والمنحرفين، لأنهم يتشبثون باحترام القانون، وعدم المسّ بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، ويفضحون التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الأمن والسجون، فلا يدعون الأجهزة الأمنية "تقوم بعملها" وتطهر البلاد من الشرور. وتتعالى من حين إلى آخر الأصوات في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام للمطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام مع كل جريمة شنيعة تحدث في البلاد وتهز الرأي العام، وهي عقوبة عُلّق العمل بها في تونس منذ 1990، لكن دون إلغائها تماماً.

تونس: برلمان لا يوحي بالأمان..

30-07-2020

رئيس تونس الجديد: شعبوية في "زمن المشاعر الحزينة"

24-12-2019

هذا المزاج الشعبي المتحسس من "حقوق الإنسان" ومناخ الحريات تؤكده نتائج الانتخابات في كل مرة. ففي 2014 فاز الباجي قايد السبسي بالرئاسة، ولقد شغل الرجل مناصبَ سياسية رفيعة (منها وزارة الداخلية) في زمن الديكتاتورية، كما فاز حزبه "نداء تونس"، الذي كان يضم قيادات كبيرة كانت تنتسب للحزب الواحد الحاكم، بالمرتبة الأولى في التشريعيات، في حين أتت حركة النهضة الإسلامية في المرتبة الثانية. أما في انتخابات 2019، فلقد فاز قيس سعيد المعروف بآرائه المحافظة في مسألة الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين، وتأييده لعقوبة الإعدام، برئاسة الجمهورية. في حين فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى في التشريعيات، تليها عدة كتل متوسطة وصغيرة الحجم لأحزاب وتيارات شعبوية لا تخفي عداءها للحريات: حزب "قلب تونس" بزعامة نبيل القروي، "ائتلاف الكرامة" بقيادة سيف الدين مخلوف و"الحزب الدستوري الحر" بزعامة عبير موسي.

هناك مزاج شعبي متأفف من المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعتبرهم حلفاءَ للإرهابيين والمجرمين والمنحرفين، لأنهم يتشبثون باحترام القانون، وعدم المسّ بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، ويفضحون التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الأمن والسجون، فلا يدعون الأجهزة الأمنية "تقوم بعملها" وتطهر البلاد من الشرور.

الأمر يشبه حلقة مفرغة، قوًى سياسية واجتماعية محافظة ومعادية للحريات لها حضور قوي في الإعلام التقليدي وشبكات التواصل الاجتماعي، تساهم في صنع رأي عام محافظ ومتحسس من مسألة الحريات وحقوق الإنسان، فينتخب قوى سياسية واجتماعية محافظة ومعادية للحريات، الخ.

هناك أسباب وعواملُ تغذي هذه الدائرة المفرغة. أولها المسار الذي انخرطت فيه البلاد - بالأحرى نُخبها - بعد 2011، إذ سارت في "انتقال ديمقراطي" سطحي لم يُصفّ بشكل كامل الإرثَ الديكتاتوري، ولم يأخذ بالأسباب الاقتصادية - الاجتماعية التي دفعت قطاعاً من التونسيين للانتفاض، والمطالبة بإسقاط النظام. تغليب الحقوق والحريات السياسية والمدنية على حساب الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، جعل الكثير من التونسيين يشعرون بأن مسألة الحريات "حكاية فارغة" لا تسمّن ولا تغني من جوع، خاصة مع تواصل تدهور الظروف المعيشية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، كأنها مجرد "ترف" برجوازي يسترزق منه الحقوقيون والنشطاء المدنيون. كما أن طبيعة المجتمع المحافظة لم تهضم مسألة الحريات الفردية وحقوق الأقليات الدينية والجنسية والمساواة الكاملة بين الجنسين، واعتبرتها ضرباً لهويتها وثقافتها ودينها، واعتبرت المدافعين عنها معادين لهوية البلاد، وحتى "عملاء" للغرب. يضاف إلى كل هذا عامل الخوف.. الخوف من الإرهاب والجريمة، وحتى الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي "تُعطّل" الاقتصاد وسير مؤسسات الدولة. هذا الخوف يترجم في شكل دعوات لإطلاق أيدي الأمنيين، وفرض عقوبات قاسية على "المجرمين" وحتى تعذيبهم، وكذلك الترحّم على زمن الديكتاتورية، عندما كانت الدولة "قوية" تسيّر المجتمع على "المسطرة" ولا تترك المجال للفوضى.

مرت عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة التونسية، وهناك شبه إجماع لدى التونسيين أن المكاسب الوحيدة التي تحققت تتعلق فقط بالحقوق والحريات المدنية والسياسية. المشكلة أن هذه المكاسبَ هشةٌ، وليست نهائية

ولا يبدو أن كوفيد-19 سيحسّن الأمور، ففي إطار التصدي للوباء، أصبح للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تدخلٌ أقوى في الحياة اليومية للمواطنين، وقدرةٌ أكبر على تقييد حرياتهم وحتى تعطيلها، ولو كان ذلك استناداً لنصوص قانونية وبعد الرجوع إلى البرلمان.

**

مرت عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة التونسية، وهناك شبه إجماع لدى التونسيين أن المكاسب الوحيدة التي تحققت تتعلق فقط بالحقوق والحريات المدنية والسياسية. المشكلة أن هذه المكاسبَ هشةٌ، وليست نهائية، فعلى المستوى التقني/ النظري، بعضها ضمنه الدستور، لكنها لم تترجم في شكل قوانين تفصيلية جديدة، أو تنقيح للنصوص القديمة، وبعضها ضبابي وقابل للتأويل. أما على المستوى العملي، فهناك معارك كرّ وفر بين المعادين للحريات والمدافعين عنها، مع أسبقية للأولين بحكم وجودهم في السلطة ومواقع القرار، وتوفر سند شعبي لهم. تبدو السنوات القادمة صعبةً، لكن المعركة ليست خاسرة بالضرورة، خاصة إذا ما تفطّن المدافعون عن الحقوق والحريات أن هذه الأخيرة لا تتجزأ، وأن الدفاع عن بعضها، وإهمال بعضها الآخر قد يضربها كلها، ويسهّل المهمة على أعدائها..