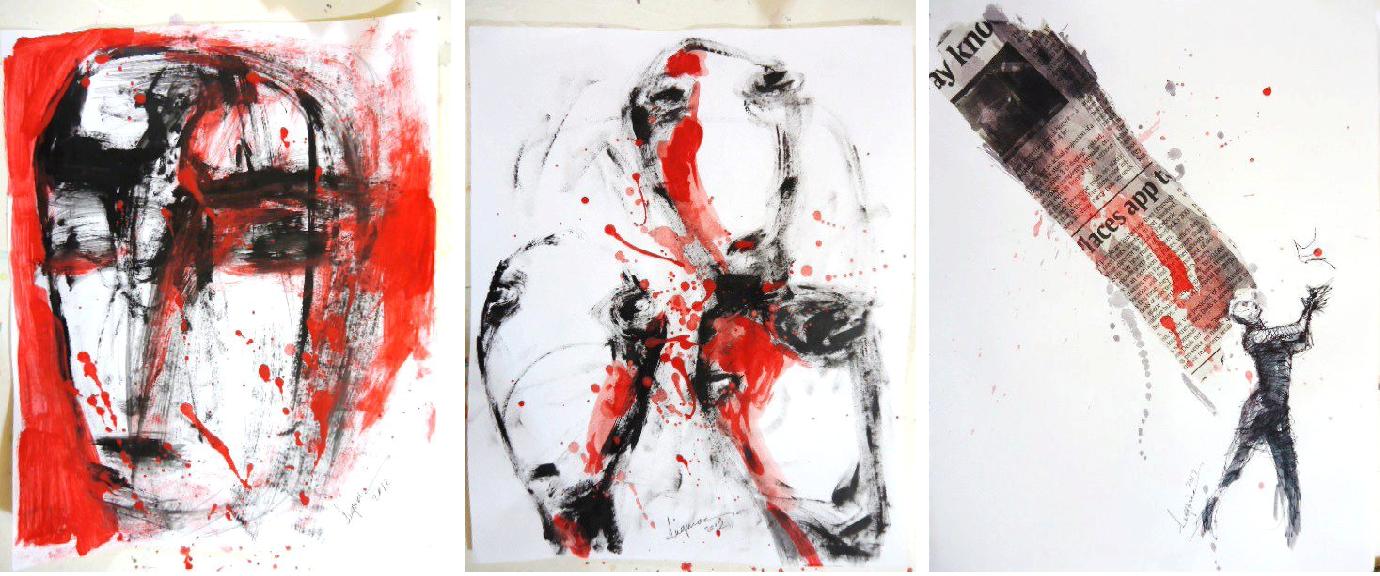

كأنه اصطفاق حاسم لبوابات العبور إلى متن التاريخ، أمام شعوب مغلوبة وموجوعة، مبللة بعرقها وتعبها المزمنين، لتبقى مكلومة في عراء الروح وخفق جوانحها، لا تلبث الصعود بتفاؤل خلف عربات مترنحة، تحسب أنها ستنقلها، بعد إنتظارات طويلة، إلى الضفة الأخرى من الحياة، حتى تتهاوى معاً (الشعوب والعربات) إلى حضيض المبتدأ. فيبقون أسرى مسارات مطوقة، عاجزة عن التحرر من قوانينها التي تُحولهم إلى رهائن أبديين لحركات تغيير تأتي من خارجهم، يتكيفون معها مأخوذين بتلك النرجسية الشعبوية التي تكفيهم لتضميد جروح خذلانهم، وانتحالهم دور جدارة الفعل التاريخي.

هل نتجه إلى تاريخ غير بعيد، حين أقر الرئيس الأمريكي «هاري ترومان» العام 1947 مبدأه الشهير الهادف إلى محاصرة المد الشيوعي في جميع أنحاء العالم، وأعاد تأكيده الرئيس الأمريكي إيزنهاور العام 1957 والخاص بحق الولايات المتحدة في التدخل عسكرياً في الشرق الأوسط لمواجهة «الخطر الشيوعي». وهو مبدأ تأسس على عدة قواعد، سياسية (عملت على إقامة الأحلاف السياسية / العسكرية، وجمعت دول كل منطقة كالحلف الأطلسي في أوروبا، وحلف بغداد في منطقة الشرق الأوسط)، واقتصادية تمحورت حول فكرة تقديم المساعدة للدول الأوروبية لتحسين أوضاعها بعد كوارث الحرب العالمية الثانية، وأيديولوجية باستخدام الدين كمتاع ناري في الهجوم على الشيوعية الموصوفة بالإلحاد، وعلى حركات التحرر الوطني للشعوب المضطهَدة والمستعمَرة. وتدثرت بصيغة تتوخى الملائكية المبتذلة: «تحالف الإيمان الإسلامي - المسيحي في مواجهة الإلحاد المادي - الشيوعي». أم نلوذ بتاريخ مجتمعاتنا المأسورة باستتباع مزمن، لنتعرف منها على الظاهرة، ونتبين سماتها ومحدداتها وتطورها. أي نتخفف من حمولات المجتمعات الرأسمالية الأوروبية وخصائص تطورها. نحن هنا، في متن تَقابلٍ محكم بين السلطة الحاكمة ومصالحها، والأيديولوجية المعبرة عنهما، أو بتعبير أشد واقعية «الخلطة الأيديولوجية» التي تستخدمها السلطات الحاكمة لتحصين امتيازاتها الطبقية والدفاع عنها في آن، في صد بائس ومتهافت لهجمات الشعوب المظلومة.. وهي ليست أي أيديولوجية وضعية من بنات أفكار كتاب وفلاسفة وقادة سياسيين ومناضلين ميدانيين. إنها من الله ومحروسة من خلفائه على الأرض، مما يفرض نمطاً من الحصافة والتأني في التعامل معها، وقد تضطر من يواجهها، في سياقات تعريتها إلى زعزعة الاحترام للتاريخ، تاريخها، الذي صار عقيدة بذاته وخارج النقد في آن.

ما إن يكمل تنظيم «داعش» أو «النصرة» أو «أحرار الشام» أو صقور الشام» أو «جيش الإسلام».. وإخوانهم مذبحتهم الجماعية أو عملية تهجير أو تفجير أماكن أثرية أو اعتقال مناضلين ميدانيين أو سرقة الأملاك العمومية.. حتى تخرج الأدوات الإعلامية والأيديولوجية لما بات يعرف بـ«الإسلام الوسَطي» المتخيّل، ليقولوا قولة باتت مكرورة: لا علاقة لهذه الأعمال بالدين الإسلامي، والإسلام منها براء. من حق كل من قرأ صفحات التاريخ العربي من متونه الرسمية أو من كتابات الجماعات السياسية والاجتماعية المقموعة والمهمشة، أن يتساءل: ترى، أكان للدولتين الأموية والعباسية علاقة بالدين الإسلامي، فضلاَ عن دويلات المماليك المتعاقبة والسلطنة العثمانية؟ أم أن الإسلام لا يقبل تعييناً تاريخياً له. وهل الإسلام دين قدّم مساهماته التاريخية في تقديم إجابات عن المشاكل الإنسانية الوجودية أم مشروع سياسي ثابت يتوخى الديمومة والخلود، متجاوزاً علّتي تفاوت الزمان والمكان، والتحولات العميقة في أبنية المجتمعات.

ما من تجربة سياسية - تاريخية إسلامية معينة تاريخياً حازت إجماعا إسلاميا. ثلاثة من أربعة هم الخلفاء الراشدون قضوا في عمليات قتل أو اغتيال سياسي. ونزعت بعدهم الشرعية الإسلامية عن الدولة الأموية، ثم عن تيارات عقائدية شيعية وجماعات عقائدية سنية في آن، فضلاً عن حركة الخوارج. وحصل الأمر عينه في الدولة العباسية، التي توسعت في زمنها الحركات الاحتجاجية، وشكلت لنفسها قواماً تنظيمياً عبّر عن ذاته بانتفاضات شعبية موسعة (الزنج البرامكة - القرامطة..)، شكلت بعضها دويلات مستقلة عن المركز الإمبراطوري (حركة القرامطة والدولة الفاطمية)...هذا يعني أننا في متن صراع سياسي، يتوخى التزام الإطار العقائدي بعد تأويله، لحيازة الشرعية في تسويغ مصالحه وأهدافه.. قد يفي به وقد يعجز.

معاينة الوقائع الراهنة لا تعني الإحالة إلى التجربة الإسلامية ومساراتها المعقدة، والرغبة الإرادوية في إعادة إحيائها الحرفي وتكرار وقائعها. أي تعب ومصاعب ستواجه تأسيس حركات سياسية معاصرة، وإطلاقها، في الاتكاء على تجربة متحولة إلى أيديولوجية سلطات حاكمة متعاقبة، قبل وبعد أكثر من ألف وأربعمئة عام. وأي أهوال ستواجه من ستتطبق بحقهم الأحكام المشتقة من تأويلات انتقائية مخصوصة لتلك التجربة المتوضعة على تأويلات مميزة للاستبداد الآسيوي، بعد انتزاعها من سياقها التاريخي، وإعادة إحيائها في شروط متفارقة عن الأساس التكويني لها.

لا تشكل التنظيمات الإسلامية المقاتلة المعاصرة أي مفارقة أو قطيعة مع التجربة الإسلامية التأسيسية. على النقيض من ذلك، هي امتداد يكاد يكون فضائحياً لها. حيث كانت المعارك المسماة بالغزوات تتوضع على نهب وسلب الممتلكات العمومية والخصوصية لجماعات بشرية آمنة، فضلاً عن كرنفالات القتل الجماعي وسبي النساء وحرق الأحياء والأموات (التحريق) والتنكيل بالخصوم والاغتيالات.. مما يشكل للشعوب الإسلامية في القرن الحادي والعشرين مواجهة صاعقة مع الماضي، حيث بقليل من الحصافة والتروي، يمكن الاستدلال على أن ما تنشده الشعوب في شرطها المعاصر، يغيب كلياً عن حقائق التجربة التأسيسية، المشدودة إلى شرطها الزماني والمكاني الذي أضحى يشكل هوة عميقة مع الحاضر وشرطيته.

لم تعد العبارة المكرورة «هؤلاء لا يمثلون الإسلام» سوى تعبير عن رغبة غير مُفْصح عنها لتجاوز التجربة التأسيسية وحيثياتها: هؤلاء لا يمثلون الإسلام الذي طالما تخيلناه صِرحاً للعدالة والحرية والمساواة والإخاء والتمدن.

لنتخيل شرطية تاريخية لا تتمتع بحمائية دينية، تريد الانتساب للتاريخ المعاصر وحركاته التحررية، مثل أحفاد تيمورلنك أو أحفاد هولاكو أو خير الدين بربروسا.. يقررون بعث تجربة أجدادهم وفرضها على شعوب يخالونها شعوبهم، ربما كانت ستقبل نتائجها على أسس المطابقة بين حاضرها وماضيها. لكن التاريخ الإسلامي، كما هو، أي كتاريخ ديني يتأسس على متحد متلاصق بين التاريخ الديني والتاريخ الاجتماعي، لا يقبل بذلك، لكونه دخل في تماهي تام مع مقدس يتعالى على حقائق التاريخ ووثائقه وشهاداته، الذي بات يتناقض مع تاريخ آخر يرويه من يكافح لتحرير التاريخ من الأسطورة والهوى والمقدسات، ويوازيها بسرديات الشعوب المغلوبة والجماعات المهمشة والمندثرة.