نريد أن نثبت في هياج الوقائع وتنافرها، أن هناك يقيم أهلنا، في تلك البيوت ذات الدهان الكالح والأباجورات الخشبية المشبعة برطوبة مياه الأمطار التي تعيق إغلاقها بإحكام لتمنع عبور الريح الباردة إلى الأجساد المنسية، برغم إصرارهم على تثبيت ستائر أعالي الجدران لا يعرفون كيف يسدلونها. أولئك الجالسون على مقاعد واطئة مقرِبين رؤوسهم من بعضهم كأنما يحدقون في جواربهم ورؤوس أصابع أقدامهم الخارجة من فتوقها، متمتمين بعبارات لانهائية من الرجاء، لا تلبث تنزلق تباعاً كقطرات مياه على الزجاج. حينها يكون قد أظلم الليل وتأخرنا عن موعد الوصول، ليخرجوا بعدها إلى الشرفات الضيقة، ويترقبوا أي هينمة في الشوارع المظلمة الخالية، ما يدل على اقتراب خطواتنا فوق رامات المياه وزيوت المحركات، قافزين بعجالة بين أكياس الزبالة المرمية في عرض الشارع، وسعالنا الصاخب المحتقن بالبرد، وبصيص النار الأحمر المنبعث من مقدمة السيجارة المشتعلة.

وبقي هنا كذلك من لا ينادينا إلا بأولاد القحبات، أو أخوتهم، كأنه ليس لنا أسماء ولا أهل أطلقوا علينا حين ولدنا أسماء آبائهم وأمهاتهم، وهيأوا لأجسادنا الطرية كعجين حنطة، لفائف قطنية تحفظ ثبات العظام، مبقية وجوهنا مكشوفة لاستقبال الضوء والعيون الفضولية والإشارات المتواصلة بتلك الأصابع المحروقة بأحماض منظفات غسيل الثياب وجلي الأواني وعصائر البندورة والفليفلة والخل الكثيف المنزلق بتأن إلى قاع الأواني الزجاجية. وكنا نرد على تلك الإيماءات بأفواه نفتحها على اتساعها مظهرين أعماقها الوردية، ونلتفت إلى مصدر الصوت لحظة ينادينا، لنعرف بعد سنوات أنهم ما كانوا ينادوننا إلا بأسمائنا، بعد أن ينغّموها بترجيعات موسيقية لانهائية، ويدربونا على تقبلها والاستئناس بندائها.

وكانوا ينتظرون كل شيء جديد يظهر فينا، ليهللوا له بفرح، كأنما ليتيقنوا بثبات الحياة على قوانينها. وكانت أسناننا وحروف الأبجدية لا تخرج دفعة واحدة، لتمتحن بدورها قدرتهم على الصبر المشفوع بالترقب، وهم يستبقون اكتمال عالم الحواس بمحاولات لا يوقفها اليأس نحو عيوننا وآذاننا وألسنتنا التي تستدعيهم ساعة الجوع والخوف بتغريدات متواصلة.

ونصطحبهم إلى الأسواق ليشتروا لنا ألبسة زاهية، تتوالد ألوانها من الربيع المتفجر بعطاياه، وأعناب الصيف ورمانه. وهناك كنا نلمس خوفهم علينا يتسرب من أصابعهم الحارة الدبقة إلى راحاتنا بشد متواصل حين ندخل المزدحمات القيامية، وكان الباعة يحتفلون بلقائنا وينادوننا بأسماء كبيرة لم نقو آنذاك على حملها. وكانوا يقودوننا إلى الحدائق العامة والأسواق المسقوفة وغرف المصورين المعتمة ليصورونا، مثبتين تلك اللحظات على الورق المقوى اللمّاع ليستدعونا حين نغيب عن أعينهم التي لا تكف عن تسييل دموعها، وتفاجئنا في ما بعد ونحن نقلبها ككتاب قصص مصورة بأننا كنا نقوم بتلك العادة المنسية: الضحك بكل طاقة الحياة، والتراشق بمياه أباريقها، مظهرين أسناننا البيضاء، تفصح عن فجر لا يرتق مزقه، يلهو بشفاعة القادمين إليه بألبستهم النظيفة وأحذيتهم اللامعة، متوثبين كأمهار حول أفراسها وأحصنتها المتفاخرة.

وبرغم امتلاء دورق الحياة حتى حوافه بالحليب الدافئ الساكن تحت قشدته الرقيقة، لم يكفوا عن إدراج لفائف من الزعتر المغموس بزيته ومتتاليات عرائس رب البندورة الموشح بغبار النعناع والكمون، مترقبين نمو أجسامنا، ليقيسوا أطوالها بالأصابع المنكمشة تارة والمفتوحة تارة أخرى، وكنا نكرّم هذا اللمس الحنون بأن نزيد من أطوال قاماتنا...

وساعة يأتينا المرض، يستخرجون من النباتات نسغها ويمددونه بسوائل سكرية دافئة، ويدلكون أجسادنا العارية بأكف حنونة، بخلاصات زيوت نباتية، ويغمروننا بالأغطية الصوفية الثقيلة. حينها فحسب، كانت الأمراض الشريرة تفر خارجة بعد استنشاقها روح النعناع الثقيل.

وحين كنا نرتعب وتجفل قلوبنا، وتتحول في وهلة لبوابات حانات رعاة البقر المترنحة بثقل العابرين إلى أعماقها، يقتربون منا ويمسدون على رؤوسنا ويتركون لأصابعهم حراثة شعورنا السبطة، يحرقوننا بعدها بلسعة خفيفة من جمرة سيجارة مقتنعين بأنه لا يطرد الرعب إلا الرعب، أو يسقوننا برفق الماء من طاسة الرعبة، ويقولون على سبيل الرجاء «بكرا تكبرون وتنسون». ولم يعلموا في حمأة الحياة ودفقها الذي لا يأتي إلا على عجل في هذه الجغرافيا، أننا خارج رجائهم منذ زمن: ها إنا نكبر لنتذكر.

لكنهم كانوا يخافون علينا وعلى أنفسهم من الوشاة حينما يتقدمون بآذان الفيلة وخراطيمها، يهرسون بحوافرهم المفلطحة أطباق الكلام وكؤوس الهواء، ليدربونا بعدها بلا كلل على الصمت أو الكلام بصوت منخفض، في انقلاب تربوي على قواعد النداءات التي كانت تتصاعد نحو الغيوم، عن ضرورات الإفصاح باللسان عما يجول في حجرات القلب، لا تركها هناك تنتحر وتقتل صاحبها.

وبقي هنا كذلك من يسخر من موتنا بعيداً عن أعين أهلنا الرابضين في جلستهم الثقيلة وهم يحدقون في صورنا القديمة المهترئة الحواف، منتظرين أن تنطق وتنبض فيها الحياة لنخرج من أوراقها بضحكتنا البيضاء وقفزنا المتواصل كجنادب. يقفون كأعمدة دخان أسود يسخرون من أجسامنا الممددة على التراب الرطب، المتثاقلة بالطين وأطواق الحديد ونسيان الوداع الحار قبل الرحيل، ويسموننا من دون أن يلتفتوا إلى من يسأل بلهفة عنا بـ«الفطايس» أو الكلاب، راكلين بأطراف أحذيتهم وجوهنا الملتصقة بالأرض ليراها الأهل، الذين يستدلون علينا بوسائل أبسط بكثير، من أصابعنا المهشمة، من سراويلنا التي غسلوها قبل أسابيع وجسوا رطوبتها قبل جفافها النهائي، من تلك النظرة المتبقية على وجوهنا تطلب الصفح منهم عن تأخرنا على موعد العشاء ونسيان مفاتيح البيت فوق الطاولة، قبل الخروج الأخير.

وكان حين يأتي الموت لأحد، تكتسي الأماكن بالصمت الجليل والأجساد بالأسود الثقيل الكفيل بحجب اختلاجات الألم، يجلسون طويلاً خلف حزنهم الذي يقرع صدورهم بانتظام، كطبول الجيوش المتهيئة للمسير، يغسلون الميت ويمسحونه بالأطياب كأنهم يهيئونه لعرس دائم لا تتوقف بهجته، ويقفون متلاصقي الأكتاف، كرتل من أشجار السرو لحظة يدخل عليهم معزّ جديد، يشدون جذوعهم على جذعه ويتقبلون منه القبلة على الرأس أو على الوجنتين، ويسقونه القهوة السوداء المباركة بهالها، ويصغون بصمت مهيب إلى نحنحاته بعد أن يجلس بينهم، قبل أن يستعد ليذكر أمامهم بصوت عال صور الميت الأخيرة وبعضاً من كلامه، وهو لا يكف بين جملة وأخرى عن طلب الرحمة له. بعدها يمدون مأدبة الطعام ويطلبون من المعزين التقدم نحوها، ويأكلون بجوع من يُقبل على الحياة، لا لأن الطعام شهي بل لكونها لقيمات تتشفع بالرحمة على من مضى وحيداً في التراب.

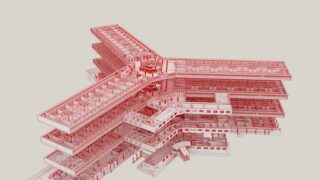

لم يهيئونا في خضم مشاغلهم التي لا تنتهي، لأخذ دور الكلاب الشاردة، التي تدور حول موائد الغزاة المترفة وسرادقهم الصاخبة، أو لننام تحت ظلال الجزمات العسكرية الملطخة بدماء إخوتنا، ونمدح مخاط الطغاة والزبد الخارج من أفواههم بعد أن يشتموا ما لا يُشتم: العامة الصاعدة من حضيض التاريخ خلف صخرتها إلى أعالي الهواء، لتبني تحت تأثير فرح طبول الموسيقى وبهجة مزامير الأمل عمارة كينونتها الفاتنة.