تقول جدّتي أن القصّة بيننا وبين "اليهود" شديدة البساطة: إنّهم سرقوا منّا الأرض. واللحظة التي نُصغي فيها بجدٍ إلى سهولة هذه الكلمات المُمتنعة، هي اللحظة التي نكتشف فيها أن كلّ مركّبات قضيّة فلسطين – دون أي استثناء – يُمكن اختزالها بمسألة السيطرة على الأرض. هذه الفكرة التي تبدو بديهيّة أحياناً، تتخذ وزناً ثقيلاً وحرِجاً في ظروف الوطن العربيّ الفادحة، لأنّ فيها ما يُعيد فلسطين إلى مركّبها الأساس، فيجرّدها من أحمال الدلالات الرمزيّة التي اعتمدتها الخطابات الايديولوجيّة: الدلالات الدينيّة التي حوّلت فلسطين موضوعاً للإسلام السياسيّ، والدلالات القومويّة التي حوّلت فلسطين موضوعاً للدكتاتوريّات، والدلالات النيوليبراليّة التي حوّلت فلسطين موضوعاً لطغمة أوسلو.

وتتقدّم هذه التيّارات الثلاثة بقوّةِ تحالفها وانشقاقها الدائم في ما بينها عبر الزمن. فكلّ منها قادر على تأويل خطابه وحل تناقضاته بواسطة الصياغات اللغويّة مع كل انشقاق أو تحالف جديدين، وبواسطة التأييد الجماهيري الذي تنتجه حلول يقدّمها كل تيّار لمجتمعه المأزوم. وليست هذه حال السياسة في فلسطين فقط، إنما يمكننا أن نشير بوضوح إلى مصادرها في الحياة السياسيّة في الوطن العربيّ الذي احتدّت فيه التناقضات الداخليّة في الخطابات السياسيّة حتّى باتت الوسيلة الوحيدة لتبريرها وجسر هوّاتها هي اللغة الطائفيّة والعصبيّة والعدوانيّة.

هناك حاجة ماسة لقراءة ماديّة لماضي وحاضر ومستقبل فلسطين، من أجل تحرير النضال من قيود الغيبيّة الدينيّة وبطريركيّة الفصائل المنغلقة والعمالة لإسرائيل تحت مسمّى "التنسيق الأمني". وانطلاقاً من هذا المفهوم، تتخذ الأرض، وهي الشرط الماديّ الأوّل في فلسطين، أهميّة ماسّة وحرجة.

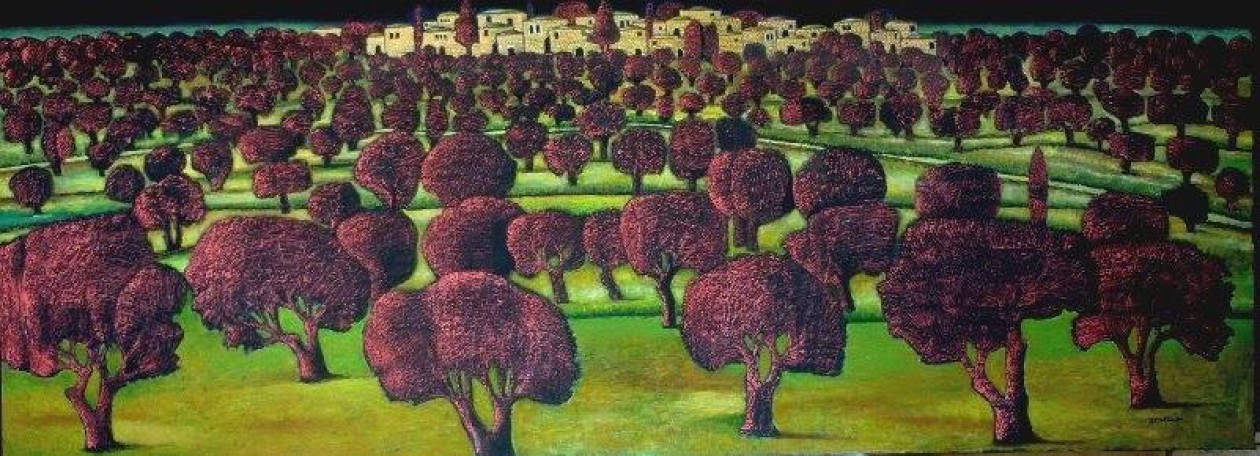

الجذور الضاربة في الأرض

ما يغيب من الخطاب الإسلامويّ في الدفاع عن المسجد الأقصى مثلاً، هو حقيقة أنّ حرم المسجد وباحاته كانت ولا تزال محرّك الوجود الفلسطيني في مدينة القدس. فالقضيّة التي تبدو مصارعة غيبيّة على من يصلّي أين ومتى، هي بالحقيقة معركة على خُمس مساحة البلدة القديمة في القدس، التي تشكّل المركز الرابط بين أحياء القدس المختلفة وتشكل ما يجعلها مدينة فلسطينيّة واحدة بدل أن تكون مجموعة من القرى المتفرقة، بل هي الخاصرة الناعمة التي تفصل شمال الضفّة الغربيّة عن جنوبها. وظاهرياً، تعيَّن خطورة الجدار بكونه جداراً للفصل العنصريّ بين الإسرائيليين والفلسطينيين، رغم أن مشكلته الحقيقيّة هي أنه يصادر 10 في المئة من مساحة الضفّة الغربيّة ويمنع 80 في المئة من سكّان شمال الضفّة من الوصول إلى أراضيهم الزراعيّة، بينما تشكّل الزراعة أكثر من 15 في المئة من القوّة العاملة الرسميّة و40 في المئة من القوّة العاملة غير الرسميّة. أما مشكلة الدولة الفلسطينيّة (هذا الحل المُسمّى "واقعياً") فليست في "تجميد العمليّة السلميّة" إنما في أن الدولة محبوسة عن 85 في المئة من مساحات الطبيعة المفتوحة فيها، ولا يستطيع رئيسها الوصول إلى أكثر من ثلثيّ مناطقها. وأما داخل الأرض المحتلّة عام 1948، فأهل النقب محصورون بأقل من 3 في المئة من مساحته بينما ملايين الدونمات من أرضهم مصادرة، وهم انطلاقاً من هذه المساحة الخانقة يقاتلون ضد مخططات حصرهم مرة أخرى في 1 في المئة من الأرض فقط. والجليل لم يبقَ من أرضه أي شيء، فأصبحت بلداته المحاصَرة بالمستوطنات والمناطق العسكريّة المغلقة (دون أن يكون فيها أي نشاط عسكريّ) أشبه بمخيّمات لاجئين من حيث الاكتظاظ السكّاني المروّع، والبناء العشوائي معدوم الضوابط العمرانيّة، والانعدام التام والنهائي للحيّز العام في هذه البلدات. ويضاف إلى هذا كله الاستخدام الإسرائيلي للأوتوسترادات كوسيلة رئيسيّة لمصادرة الأراضي وعزل البلدات عما تبقّى من امتداد أراض لئلا يتم التوسّع فيها مستقبلاً، وهو نفسه ما ينتج عنه عمليات هدم يوميّ لبيوت الناس التي تجرّأت على تخوم الغيتّو.

هذا كله، أي انعدام المساحة الحيويّة للتبادل بين البلدات الفلسطينيّة، عزز ظواهر العصبيّة المحليّة بين البلدات والمناطق (وقد باتت متقدّمة وملحوظة بقوّة)، والعصبيّة الحمائليّة التي تتغذّى من المنافسة بين العائلات على مساحات وإمكانيّات البناء والعيش داخل البلدات، والحكم العشائري في النقب الذي بقي، وحده، يحفظ الحقّ التاريخي والمعنوي على مساحات الأراضي المصادرة، ومن هذه القوّة يمارس هيمنته ويعيد إنتاج المصائب الاجتماعيّة. ويمكن ملاحظة كل ما ينتجه ذلك من عنفٍ مجتمعيّ تراجيديّ، وفقر ناتج عن قتل الزراعة في مجتمع فلّاحين، ومنع تطوير الصناعة بسبب ضيق الأرض وأولويّة الحاجة للمسكن قبل الصناعة، علاوة على منع إسرائيل تطوير المناطق الصناعية حتّى في الحالات النادرة التي تكون فيها المساحات موجودة.

الجغرافيا كشرط للأخلاق

أحد الأسئلة المطروحة في فلسطين هي التالية: لماذا لا ينتفض المجتمع إلا عندما يكون للأمر علاقة بمصادرة الأراضي؟ لماذا تبقى الاحتجاجات ضدّ قوانين وسياسات واعتقالات وحتّى ضدّ حالات القتل، تبقى موضعيّة ومحصورة، بينما تتحوّل قضيّة مصادرة الأراضي في أي جزء من فلسطين إلى قضيّة يخرج لأجلها الناس مستعدين لملاقاة الرصاص، من قبْل يوم الأرض، مروراً به كأول يوم وطنيّ جامعٍ، وحتّى احتجاجات برافر عام 2013 مروراً بأحداث الروحة عام 1998 وغيرها الكثير.. الإجابة أنّ ردّ فعل المجتمع تجاه مصادرة جسده الجغرافي مشابِهة تماماً لغريزة البقاء لدى الإنسان الذي يُمكنه أن يكون مضطهداً، ضعيفاً، مهدور الحق، تافهاً، ولكنّه يفعل كل شيء لئلا يُقتل جسده.

الجغرافيا جسد المجتمع. ومثلما يموت الإنسان دون جسده يتحطّم المجتمع دون مساحة تفاعله وتبادله المشتركة لجميع أبنائه. والمجتمع، دائماً، توحّده قطعة أرض واحدة. فللأيدولوجيا أن تكون عابرةً للقارّات، واللغة أن تختلف في الحيّز ذاته وتتفق في حيزين مختلفين. أما المجتمع فهو بحاجة للجغرافيا لتشكّل الوحدة الماديّة لتنافس الاختلافات المعنويّة: في الذوق واللسانيّات والمعتقدات والاختيارات. بحاجة للجغرافيا ليختلف دون أن ينقسم، وليتنافس دون أن يتصارع، وليفعل ما يفعله الإنسان: يُخطئ ويتخبّط، يُفكّر ويراجع ذاكرته، ومن قوّة الذاكرة يأتيه النقد، ومن فزعه على مستقبل جسده يأتيه الخوف من أفعال الحاضر.

الجغرافيا هي المادة المشتركة بين الناس، ولأنّها أوّل مصدر محدود يختلفون عليه، فهي ذاتها أوّل ما يعرّف مصلحتهم المشتركة هرباً من احتمال النفي الوجودي، ومن خلالها يجري اتفاقهم العقلانيّ الأوّل على رغبتهم بالحياة. ولأن عقول الناس لا تتعارف ولا تتواصل إلا من خلال اشتراكهم في المادّة، فإن انعدامها لا يؤدّي إلا لزيادة اغتراب الإنسان عن رفاقه، فيؤدي انحسار الحيّز العام إلى انحصار الفرد في حيّزه الخاص وبالتالي اغترابه عن محيطه – والاغتراب ليس موضوعه ألا تقول لجارك صباح الخير، إنما هو نقيض التعارف الإنساني و "التحديق بوجوه الآخرين" (كما رأى إيمانويل ليفيناس)، الذي يُنتج الحسّ الأخلاقيّ الأوّل، والتوجّه بالكلام الذي يُنتج المسؤوليّة الأخلاقيّة الأولى اتجاه الآخر (وهنا تُقرأ أيضاً حنّة آرنت وإريك فروم في سياق الاغتراب والفاشيّة).

إن التفكير بما يحدث في المجتمعات (والإنسان) من خلال مراجعة ظروفها الماديّة هو ما يؤسس للفهم المتسامح تجاه الآخر، نحو قبوله – أيّ التفهّم. فهو يقلّص إلى حدٍّ بعيد الفرضيّات العنصريّة حول ظروف الإنسان الأوليّة، ويتعرّف الإنسان على سببيّات هذا الآخر الذي يتحوّل في مجتمعاتنا إلى عدوٍ أوتوماتيكيّ. والتفكير بالظروف الماديّة للآخر هو التفكير بالمشترك، بيد أن التفكير بالمعنويّ لا يمتلك أرضيّة مشتركة. والمنطق الماديّ يقود للتفكير النسويّ المضادّ للذكوريّة الهدّامة، إذ أنه يفكّر بمنطق الحاجة وسدّها لا بمنطق التعدّي والغزو المستفحل، بمنطق الحدّ الأدنى من تشغيل القوّة لا بمنطق إثباتها وفجاجتها. وهو تفكير يعتمد المعطى العلميّ (والكمّيّ، وهذا هام) بدلاً من التفكير المتوجّس بين لغة الآخر وقصده، وبين ظاهره وقلبه.. وربما تكون هذه طريقة جيّدة لنقتنع بأن ليس كل من هو غيرنا متآمر لذبحنا.

العودة لمنطق الأرض

والتفكير بفلسطين يخضع للمنطق ذاته. فما يحدث داخل المجتمع الفلسطيني لا يقل خطورةً عمّا يحدث في الوطن العربيّ من حيث العصبيّات والعنف المستشري، من حيث مصادرة الحريّات وإلغاء الآخرين، وقمع السينما والمسارح والغناء والأدب من قبل الإسلام السياسي والأنظمة البوليسية. هو امتداد لسلطات فاسدة ومتعاونة مع إسرائيل بسبب توازن اقتصاديّ (وهمي وخطير) توفّره للناس بحجة أنها تحميهم من أن يموتوا جوعاً، وفي الوقت نفسه تسحب يومياً ملفّات الماضي النضاليّ لتبرر الحاضر المتواطئ، وعصبيّة مرعبة تُبرر قتل الناس (من أبناء جلدتهم!) وتعذيبهم وتهجيرهم وقصفهم دفاعاً عن سلطتها دون أدنى محاولة، على الأقل، لتلطيف اللغة أو الاختباء وراء الدبلوماسيّة، وكأن كل منظومة القيم الأخلاقيّة، الإنسانيّة البسيطة، لم تعد موجودة. وفي ذكرى يوم الأرض التي يُتوقّع فيها أن نتجاهل كوارثنا الاجتماعيّة ونشتُم إسرائيل فقط، هناك ضرورة ملحّة لنتحدّث عن مجتمعنا المتمزّق، فالأرض ــ والتوق إلى استعادتها ــ هي الضمانة الوحيدة للُحمته.

انطلاق التفكير بفلسطين بمنطق الأرض، وإعادة كل القضايا الأخرى إلى جذورها الماديّة، وما يترتب عن ذلك من نهج علميّ ومتسامح ونقديّ وديناميكيّ، هو ما يضمن رؤيا تقدّمية تفكّر بالنضال ضد الصهيونيّة من خلال التفكير بفلسطين بعد الانتصار على الصهيونيّة. أي أنها تفكّر باستعادة الأرض من أجل أن يستعيد المجتمع عافيته، ويتمكّن من العودة إلى مساره الطبيعيّ بناءً على هذا المنطق. لأن الوجهة الغيبيّة والعصبيّة والإلغائّية، الغارقة في الأسطورة والمشغولة بالمُطلق، حتّى وإنْ حررت فلسطين من الصهاينة، (ولن تفعل)، فإنها لن تتوقّف على باب فلسطين الحُرّة، إنما ستستمر لتجلب علينا كوارث أشد سوءاً، شبيهة، للأسف، بما نشهده اليوم في الوطن العربيّ. ما الضمانة الوحيدة لئلا يحدث ذلك كلّه؟ أن لا يتكاسل القادرون على النضال الصلب والتفكير الحر في أن يؤدّوا واجبهم اليوميّ. وأن لا نُنكر ما نعرفه جيداً: نحن من يتحمّل المسؤوليّة.