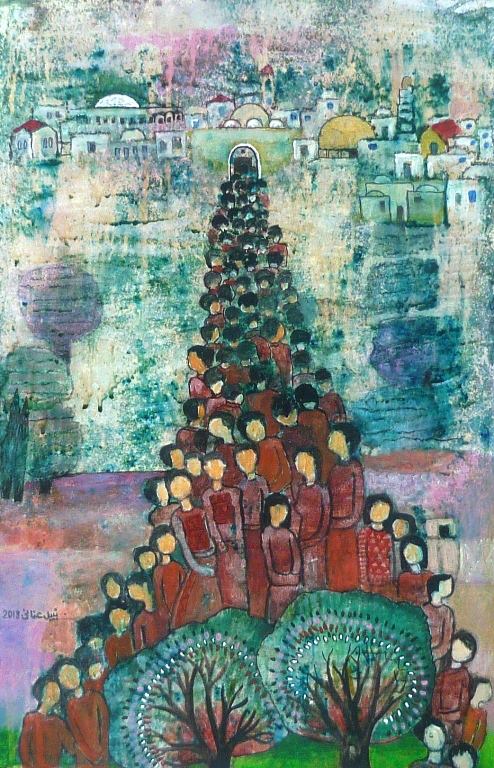

العودة أساس الإرادة الفلسطينيّة. ولهذه الإرادة وجهان: وجه معنويّ فقط، ووجه فعليّ. الأول يُغمض عينيه ويحلم، والآخر يحدّق بالمستقبل بشجاعةٍ ووقاحة. الوجه المعنويّ مهزوم خجول يلبس قناع الحنين والسرديّات الطاهرة عن وطنٍ تحوم فيه الفراشات، بينما يكشف الوجه الفعليّ للعودة عن ندبات النكبة، وجهاً عارياً خشناً ممزقاً. على هذا المحور، بين هذين الوجهين، يتحرك الخطاب السياسي الفلسطيني.يلبس الوجه المعنوي قناعاً وردياً ليغطّي الندوب التي جعلته يبدو وحشاً. يتسوّل اعترافاً بإنسانيّته وحقوقه، لعله يستعيد شيئاً منها. ولأن الحقّ يُستعاد ممن سلبه، فإن الوجه المعنويّ يتسوّل الاعتراف من الصهيونيّة، حتى وإن كان ذلك بطرقٍ التفافيّة تُسمّى «محافل دوليّة».

بينما الوجه الفعليّ، الذي يرى بالعودة فعلاً يُمكن تحقيقه في الغد القريب، فيبقى مكشوفاً رغم كارثيّته وبشاعته، وهو يستطيع ذلك لأنه لا ينتظر اعترافاً بإنسانيّته من أعدائها. وانتظار الاعتراف أو عدمه ليسا قرارات سياسية، بل هما نمطان مختلفان من وعي القابعين تحت الاستعمار.وجه الهزيمة المقنّع بالحنين يرى النظام الاستعماريّ مؤنسناً، له وجه حقيقي وفيه عينان، كأن الصهيونيّة تشعر بالشفقة أو بالخوف، تتراجع أو تتقدّم، ترحم أو تقسو. والوجه المنكوب الوقح، ذاك الذي لا يبحث عن اعتراف خارجيّ، يرى الصهيونيّة اسمنتاً وحديداً يغلّف آلة واحدة كبيرة. آلة لا تفكّر ولا تشعر، آلة لا تمت للإنسانيّة بصلة، محكمة الإغلاق ولا عيون لها. أما من يرى للصهيونيّة عيوناً فإنه يرى صورته تنعكس فيها وينشغل بالتفكير: كيف أبدو في عيونها؟

مستحيل؟

ترتبط وجوه العودة بتوقعات الفلسطينيين لمستقبل الاستعمار الصهيوني في فلسطين. بين من يقول باستحالته ويتوقعه ينهار بعد عقودٍ قليلة، وبين من يرى وجوده قدراً لا يمكن تغييره. بين من يرى بالنظام الصهيوني آلة، والآلات لا بد أن تتوقف في يومٍ من الأيّام، وبين من يرى الصهيونيّة مؤنسنة والإنساني لا يزول. وليس التصديق باستحالة الصهيونية أمراً سهلاً، خاصةً لمن يعيش داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث تهيمن السلطة الإسرائيليّة على كل شيء، على اللغة واللقمة، في أغلبيّة يهوديّة مجندة ومعسكرة، بجهاز دولة أخطبوطي ومؤسسات قوميّة، حكوميّة وخاصّة. المجتمع الفلسطيني في الداخل، مجتمع الفلاحين الصغير والمهزوم، ليس من السهل أن يقتنع أن هذا العملاق الكاسح يُمكنه أن ينهار بين ليلةٍ وضحاها. لكن من يتنبّه لجبروت شموليّات القرن العشرين ويتذكّر سقوطها، يتأكد أن عملاق تل أبيب الكاسح يبدو قزماً في امتحان التاريخ.آلة الصهيونيّة آخذة بالتضعضع، لأنها لم تعد قادرة على تصدير تناقضاتها، وتناقضها الأساسي بين شكلها الديموقراطي (الذي يشرعن وجودها في العالم) وجوهرها الأيديولوجي العنصري (الذي أوجدها). الصراع يقترب جغرافياً من قلب الدولة، وعليه فإنه يضرب في عمق بنيتها السياسيّة - الثقل النضالي الفلسطيني كان على كاهل مخيمات الأردن ولبنان، ثم بتغيّر المرحلة حطّ الثقل على ظهر الضفة وقطاع غزّة.

ضاقت الدائرة حول إسرائيل جغرافياً. واليوم، لا إمكانيّة لتجاهل الحركة السياسيّة الصاعدة عند الفلسطينيين في الداخل، وهم يحملون المواطنة الإسرائيلية، في الوقت الذي قُمع فيه اشتباك الضفة وقطاع غزّة مع إسرائيل. هذا الرصّ الجغرافي يترجم تغييرات سياسية. ما كان في السبعينيات يُحل بمرسوم عسكريّ إسرائيلي سريع، وتعليمات عسكريّة قابلة للتغيّير كل شهر، أصبح اليوم، أمام فلسطينيي الداخل، يحتاج لإجراءات تشريعيّة وسنّ قوانين، أي تغييرات يمينيّة في الحكم، باتجاه تحقق الفاشيّة وتقنين العنصريّة بوضوح وبالعلن. في الأسبوع الأخير وصل الأمر بنتنياهو إلى أن يقدّم اقتراحاً لتعديل تعريف إسرائيل في قوانين الأساس، وهي قوانين تحل مقام الدستور. هذه الآلة الآخذة بالتضعضع لسنا وحدنا من يشعر بوهنها، بل مئات آلاف الإسرائيليين الذين ينقبون عن جنسيّات أوروبيّة يحتفظون بها لساعة الصفر. في استطلاعٍ للرأي أجراه أحد أهم مراكز الاستطلاعات الإسرائيليّة بين طلاب الجامعات في آذار/مارس الماضي، فقط 13 في المئة من المستطلعين عبّروا عن عدم رغبتهم بالحصول إلى جنسيّة أخرى غير الإسرائيليّة.

هويّات موقوتة

ورغم هذه المؤشّرات، لا يزال التفكير الفلسطيني بالعودة يبدو وكأنه منام يستحضر صور الماضي السحيق. فالعودة حُلم، لكن ليس كل حلمٍ بوسعه أن يحمل الأمل. فإن شئنا التحديق بالمستقبل، علينا أن نقف على أرض الحاضر الصلبة، الخشنة والحارقة، متجرّدين من حواجز نشأت خلال السعي للتحرر. فالطريق إلى الحريّة الوطنيّة مرصوف بالإشكاليّات الاجتماعيّة المروّعة التي تؤجَّل إلى حين التخلّص من الاحتلال، وتنشئ خطاباً يتجاهل الكوارث البنيويّة التي حلّت خلال هذه العقود.مثلاً، يرفض الفلسطينيّون الاعتراف بنشوء هويّات جديدة داخل الشعب الفلسطيني: ضفة، غزّة، داخل، لجوء المخيمات (والسوري غير الأردني، والأخير غير اللبناني)، جاليات أوروبّا والعالم... هذه ليست أماكن تواجد فحسب حتى لو كررنا ليلاً نهاراً أننا كلنا شعب واحد، ونسقّنا معاً عبر الانترنت تظاهرات في الساعة ذاتها. على الفلسطيني أن ينظر إلى مستقبله ويرى هذه المجموعات تنقسم، ينظر إلى الفجوات العميقة التي تمزق الشعب الفلسطيني اليوم.

منذ النكبة، ونعترف أن هذه الفجوات تفصل بين هويّات تكوّنت في ظروف سياسيّة مختلفة وسياقات قانونيّة مختلفة وبينها فروق طبقية عميقة وتباينات في الخلفيات الاجتماعيّة وفي ماضي العلاقة مع الإسرائيليين، وفي مصادر تبلور الهويّة الوطنيّة ضمن أنماط مختلفة من التنظيم السياسي، وبالطبع هناك التفاوت العميق في تجارب المقاومة وحجم التضحيات التي قدمت. فهل سينسى ابن غزّة أن عدد من قتلتهم اسرائيل في يوم واحد من أيّام حرب 2009 هو أضعاف ما قتلت من فلسطينيي الداخل على مدار سبعين عاماً؟نتجاهل كل هذه الهويّات الممكنة، ونتجاهل ما يمكن أن تترجم إليه سياسياً.

هذا كله قبل أن نفكّر في أن جزءاً كبيراً من اليهود سيبقى في فلسطين، جزءاً من البلاد العربيّة، يُعطى فيها حقوقه الكاملة. حقوقه، وليس امتيازاته. ولكننا نفضّل أن نتجاهل، ونمضي في المضغ الثقافي للرموز الغابرة. نمجّدها لأنها تحفظ الذاكرة المستهدَفة، لكننا في الوقت نفسه نعرّض أنفسنا لخطرٍ جسيم. فالرموز هنا تعبّرعن الشوق للمفقود، أي أنها تتحدث عمّا هو ليس واقعاً. لكن هذه القيمة الرمزيّة التي نمجّدها، لو أننا استيقظنا غداً في فلسطين الحرّة، وصار لهذا الرمز قيمة ماديّة - سيتحول تمجيد الرمز إلى تمسّك أصوليّ رجعيّ بالقيمة الماديّة. فكيف تُقنع من قضى العمر يُقسم بـ«توتة الدار»، أن التوتة يجب أن نقتلعها لنبني مصنعاً للكاوتشوك؟

في أحيان كثيرة، يكون التخلّص من الأيقونات المبتذلة ترفاً للمثقفين. لكنه في أحيان أخرى، مثل حالنا اليوم، ضرورة سياسيّة على الفلسطيني أن يرفعها ليقول إن العودة ليست حلماً، بل هي أمل عمليّ واجب.

الحاضر والغائب يلتقيان

وادي النسناس هو أكبر وأعرق الأحياء الفلسطينيّة الباقية في حيفا اليوم. حتى 22 نيسان/ابريل 1948، يوم سقوط حيفا، هُجر نحو 66 ألف فلسطيني من المدينة، وبقي فيها 4 آلاف فقط. بعد انتهاء القتل جمعت العصابات 2600 فلسطيني ممن بقوا في جميع أنحاء المدينة، ووضعتهم في حيّ وادي النسناس الذي هُجّر أهله كلياً. أحاطت الحيّ بسياج وأسلاك شائكة، وعاشوا هناك. تحت أي سقف؟ لم يكن أمامهم سوى البيوت المهجورة داخل الحيّ. «لوقتٍ قصير» قالوا، مثلما قال جميع الفلسطينيّين. أراد هؤلاء، مثلما أراد الجميع، أن يعودوا إلى بيوتهم الأصليّة في الأحياء المختلفة، إلا أنهم أصبحوا يحملون تعريفاً جديداً منذ العام 1950: حاضرون غائبون.في ذلك العام، بدأ تطبيق «قانون أملاك الغائبين» لمصادرة كل أملاك اللاجئين. أثناء الجرد، كل من نقلوا إلى وادي النسناس لم يكونوا في بيوتهم الأصلية بطبيعة الحال، فأعلنتهم إسرائيل «غائبين»، رغم أنهم لا يزالون في المدينة. فلم يبق لهم مكان يعودون إليه، وكان الحل الوحيد أمامهم أن يستأجروا من سلطات الدولة الجديدة البيوت التي صادرتها في وادي النسناس، ويبقوا مكانهم في أملاك غيرهم من اللاجئين.

80 في المئة من العائلات في الحيّ يعيشون بأملاك غيرهم من اللاجئين. يشبه هذا الحال أحياء كثيرة في حيفا وعكا ويافا. عائلات نشأت وكبرت من الجدّ حتى الحفيد في هذه البيوت. منذ النكبة يعيشون ظروفاً مزرية، ويرفضون، رغم ذلك، الخروج من هذه الأحياء الفلسطينيّة والتنازل عنها للإسرائيليين مقابل بدائل ماديّة. في يومٍ قريب، سيدقّ لاجئ شاب من لبنان باب بيتٍ في وادي النسناس. سيكون شابا في الأربعينيات مُنع طوال حياته في لبنان من أن يمتلك بيتاً، وهو يريد استعادة بيت جدّه. «لكننا هنا منذ تسعين عاماً»، سيقول له اللاجئ الآخر على عتبة الباب.

ثم ماذا عن الأرض؟ أليست جوهر الصراع؟ أبين العائلات أيضاً؟ ماذا عن الأراضي التي صادرتها إسرائيل ويريد الأحفاد استعادتها؟ ماذا عن نظام الأراضي العرفيّ الذي لن يَبْقَ من العارفين فيه، بعد عمرٍ مديد، أي شخص؟ ماذا سنفعل مع انعدام التوثيق وشحّ المعلومات؟ ماذا عمن باعوا أرضهم للإسرائيليين قبل النكبة؟ وكيف سنعرف من باعها بسوء نيّة ومن خدعه سمسار فباع؟ أي نظام أراضٍ نريد في بلدنا؟هذه كلّها سيناريوهات ممكنة، أسئلة، ستتحوّل في حال انهيار النظام الصهيوني إلى متغيّرات سياسيّة، تطالب بسلطة وتطالب بضمان حقها. مصالح لهويّات ولدت في لحظة النكبة، ولن تتأخر الأسلحة والدسائس لتنفجر بنا نحو الجحيم. فكيف نتجاهلها اليوم؟

وجه العودة، ملامح التاريخ

إن الوجه المعنويّ الذي لا يرى العودة بقسوة واقعيّتها ينتمي لقراءة ثيولوجية للتاريخ. فيها انتصار للخير الأولّ (فلسطين قبل النكبة) على الشر، وخروج منتظَر إلى النور. هذه قراءة تكرّس هزيمة المهزوم، وتحوّل المنتصر إلى مكانةٍ عُليا تمكنه من الانطلاق بالقمع. بهذه الطريقة مثلاً يرتب الصهاينة أعيادهم: عيد الفصح أولاً، التيه والخروج من الصحراء، ثم يعلنون الحداد في ذكرى المحرقة (رمز الاضطهاد والشر المطلق)، ثم يعلنون الحداد لذكرى قتلاهم في المعارك (التضحية في سبيل الخير) ثم يحتفلون باستقلال إسرائيل (بمعنى حلول الخير المطلق).

أما نحن فعلى طريقنا أن تكون مختلفة: في قراءة التاريخ بكليّة الحاضر وتضاريسه المركبة، وفي رؤية العودة بقيمتها الفعليّة، فيما ستحمله من احتمالات خراب وامكانيّات ازدهار. لأن ذلك ما يذكّرنا أن الحرب ضد الاستعمار ستنتهي، ولكن لا الظلم ينتهي ولا أخلاق النضال تنتهي. لماذا يهم التذكير؟ لأن النضال ضد الاستعمار هو أولاً وآخراً نضال أخلاقي ضد منظومة قهر، ولا يمكنه أن يكون عصبيّة عنصريّة بأي شكلٍ من الأشكال.