تم انتاج هذا المقال بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المقال أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

رسخت الدولة الوطنية في أذهان جلّ التونسيين سردية مفادها أن تونس بلد فقير لم تهبه الطبيعة ثروات كثيرة على غرار جارتيه ليبيا والجزائر الغنيتين بالنفط والغاز. كل ما يملكه التونسيون، مثلما كان يردد بورقيبة، هو ''المادة الشخماء'' والتي تعني الذكاء واستخدام العقل من أجل تحقيق النماء إلى الحد الذي راجت معه فكرة مفادها أن ثمة "ذكاء تونسي خالص". لم يجر تناول الثروات الطبيعية التي من المحتمل أن تكون تونس تمتلكها. حتى دروس الجغرافيا المدرسية لا تقدم الكثير عن هذا الجانب، حيث يتم الاكتفاء بالإشارة إلى أن تونس بلد يطل على المتوسط، ويعتمد السياحة كمصدر أساسي للدخل الاقتصادي إلى الحد الذي بات الكل يردد أننا بلد فقير يعيش على السياحة والقليل من الفلاحة والكثير من الديون الخارجية.

جاءت الثورة في 2011 لتقطع مع ''قانون الصمت"، ففُتح النقاش حول الثروات الطبيعية، ولكنه نقاش غلبت عليه المناكفات السياسية بين قوى تعتبر أن في تونس ثروات كثيرة من بينها النفط، وأنها بلد غني لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على ثرواته، وقوى تستعيد السردية المؤسِّسة للدولة الوطنية، وقوامها أن تونس لا تملك غير ذكاء أبنائها.

وفي سنة 2013، انطلقت حملة اسمها "وينو البترول" (أين النفط؟) يقودها شبان عاطلون عن العمل وناشطون سياسيون، لتطالب بفتح ملف التنقيب عن النفط ومراجعة عقود الشركات النفطية، والكشف عن الكميات الحقيقية التي تنتجها البلاد منه. كانت الحملة تطالب بالشفافية. أجبرت الحكومة حينها على الخروج إلى العلن لتؤكد أن تونس لا تملك الكثير من النفط، ولا تنام على بحيرات من البترول، وإنما هي بضع آلاف من البراميل فحسب. ووصل الأمر بالباجي قايد السبسي، رئيس البلاد، أن ردد أمام مجموعة من التلاميذ الذين كانوا يقدمون امتحان البكالوريا "أنتم المادة الشخمة. أنتم البترول"، مستعيداً بذلك "نظرية" بورقيبة كرد على خصومه السياسيين، اللذين اعتبر "مطالبتهم بالبترول" بمثابة الاعتداد بنموذج ريعي مبني على التواكل، وتبخيس الجهد والعمل.

كان بورقيبة يردد أن تونس لا تملك غير ''المادة الشخماء'' التي تعني الذكاء، واستخدام العقل لتحقيق النماء إلى الحد الذي راجت معه فكرة مفادها أنّ ثمة "ذكاء تونسي خالص".

المقصود بالثروات الطبيعية هي تلك التي تملك قيمة تبادلية وتحويلية عالية في الأسواق العالمية على غرار النفط، المناجم، الطاقات المتجددة، المياه، والمنتوجات الفلاحية.

لكن، وبغض النظر عن المناكفات السياسية حول الثروات الطبيعية، وعدم رغبة الحكومات التونسية المتعاقبة بُعَيد الثورة الخوض كثيراً في الموضوع لأسباب عديدة، لعل أهمها شرعنة السياسات الاقتصادية القائمة والتي تعتمد أساساً على جباية الضرائب وعلى المديونية. إلا أن سؤال الثروات الطبيعية مهم لكونه مدخلاً لفهم كيفية التعاطي الحكومي مع هذا المعطى الاقتصادي الذي يضمن موارداً مالية. لكن الأهم هو كيفية الإدارة الرسمية للثروات الطبيعية، في ظل الحدود والشروط التي ترسمها الشركات متعددة الجنسيات المشتغلة في قطاعي الفوسفات والطاقة، وأي معنى لهذه الموارد في ظل نماذج اقتصادية تابعة وغير منتجة؟ وكيف تدار بغياب الشفافية ومنظوماتها.

ماذا تملك تونس؟

على خلاف السردية الرسمية، وعلى الرغم من نسب الفقر المرتفعة في البلاد والتي تصل إلى حدود 30 في المئة من السكان، فلدى تونس ثرواتها. والمقصود بالثروات الطبيعية هي تلك التي تمتلك قيمة تبادلية وتحويلية عالية في الأسواق العالمية على غرار النفط، المناجم، الطاقات المتجددة، المياه، والمنتوجات الفلاحية. تشير أرقام وزارة الصناعة التونسية أن إنتاج تونس المرتبط بالنفط وصل خلال سنة 2012 إلى حدود 70 ألف برميل يومياً، و جرى أكثر من 750 عملية تنقيب عن النفط. لكن 115 منها فقط أدت إلى اكتشاف آبار لها قابلية للاستغلال، ويحوز حقلي "البورمة" و"عشتارت" في جنوب البلاد على ما نسبته 85 في المئة من إنتاج النفط في البلاد، ويصنف البترول التونسي من قبل خبراء النفط على أنه الأعلى جودة في العالم. يباع هذا الإنتاج في السوق العالمية خاماً، في حين تستورد البلاد المنتوجات النفطية الأقل جودة، ليعاد تكريرها في معامل تكرير النفط في محافظة بنزرت وفي مدينة الصخيرة التابعة لمحافظة صفاقس. وتحتاج تونس لاستهلاكها الداخلي إلى حوالي 90 ألف برميل يومياً. 40 بالمئة منها تُغطّى عن طريق الإنتاج المحلي في حين يتم استيراد البقية. أما بخصوص الغاز الطبيعي فيصل الإنتاج إلى 56 ألف برميل يومياً. تحتكر الشركة البريطانية للغاز (British Gaz) إنتاج الغاز من خلال استغلالها لحقلي "حنبعل" و"عشتار" وهي تغطي 60 في المئة من الاستهلاك المحلي. في حين توفر الجزائر الباقي، فيُشترى منها جزء وتعطي الجزائر جزءاً آخر مجاناً مقابل استعمالها الأراضي التونسية لتصدير الغاز نحو إيطاليا.

الثروة الأهم هي الفوسفات حيث تحتل تونس المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاجه. وتوجد مناجمه الرئيسية في محافظة قفصة جنوب غرب البلاد، تديرها إنتاجياً "شركة فسفاط قفصة"، أما التحويل فيتكفل به "المجمع الكيميائي التونسي" في مدينة صفاقس. وصل إنتاج الفوسفات في تونس خلال الفترة الممتدة من سنة 1998 إلى سنة 2010 إلى حوالي ثمانية ملايين طن، تجني منها "شركة فسفاط قفصة" حوالي مليار دولار سنوياً، ويتميز قطاع الفوسفات بطاقة تشغيلية عالية ما جعل السكان المحليين يتظاهرون للمطالبة بنصيبهم من التشغيل فيه، خاصة بعد سقوط نظام بن علي.

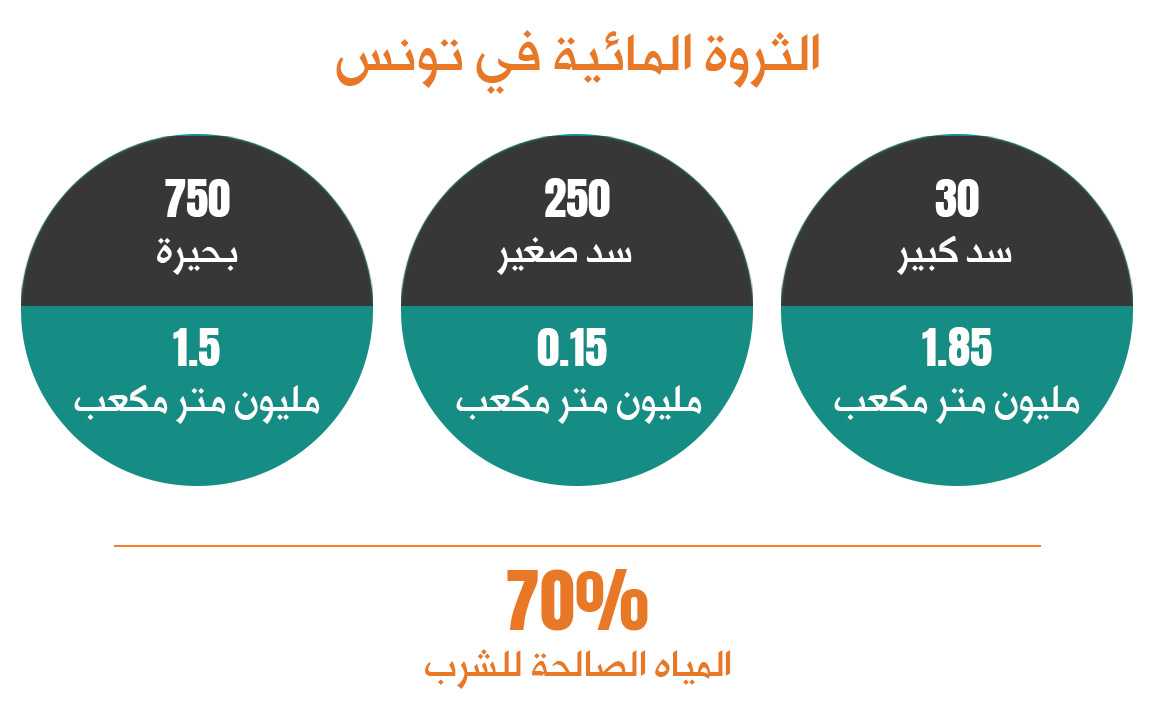

إدارة الثروة المائية أيضاً غامضة، وتثير الغضب والاحتجاجات الاجتماعية. فبعض المناطق، وبالأخص في الجزء الداخلي من البلاد، تعاني من العطش بينما هي تحوي المائدة المائية الأكبر في البلاد (مناطق الشمال والوسط تحديداً). تشير الأرقام إلى وجود 30 سداً من الحجم الكبير لها قابلية تجميع لما مقداره 1.85 مليون متر مكعب في السنة، إضافة إلى 250 سداً صغيراً و750 بحيرة توفر سنوياً وتباعاً ما مقداره 0.15 مليون متر المكعب و 1.5 مليون متر مكعب من احتياطي المياه. تضمن هذه البنية التحتية توفير 70 في المئة من الماء الصالح للشرب، ومن مياه الري. لكن السؤال الأهم هو كيفية توزيع الموارد المائية؟ وفي أي قطاعات يتم استغلالها؟ وما الذي يجعل تونس على الرغم من مواردها المائية الكبيرة "مهددة دائماً بالعطش"؟

وبخلاف الماء والبترول والفوسفات يوجد الملح والطاقات المتجددة.

ثروات على حساب السكان

لا يمكن معالجة مسألة الثروات الطبيعية في تونس - وفي بلدان العالم الثالث عموماً - دون ربطها بالتقسيم العالمي للعمل القائم على مركز صناعي يمتلك التكنولوجيا، وهامش طرفي لا يملك سوى تصدير المواد الخام بأثمان بخسة، ووفق ما يقرر في البورصات العالمية. "النمو الاقتصادي" الذي كثيراً ما يشار إليه، يُربط عادة بمداخيل الناتج من تصدير المواد الأساسية الخام مثل الفوسفات والثروة السمكية والمنتوجات الفلاحية. تقلص التصدير يعني تقلص النمو. لكن النمو المتأتي من تصدير الثروات الطبيعية لم يحقق تنمية مستقلة. وهذا يعود أساساً لكون التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل اقتصاديات ريعية. النمو كمي في حين أن التنمية هي نوعية، ولها تأثيرات إيجابية على المجتمعات المحلية. الحالة التونسية تظهر أن المناطق المنتجة للثروات الطبيعية هي الأكثر فقراً وتهميشاً، على غرار منطقة قفصة المنتجة للفوسفات، ومناطق الجنوب المنتجة للنفط.

الاقتصاد الوطني المتشكل بعيد الاستقلال لا يزال إذاً يحافظ على سمته الكولونيالية السالفة، حيث تشكل المناطق الداخلية مصدراً للثروات الموجهة كلياً للتصدير نحو الخارج دون أن يستفيد سكانها منها تنموياً، بل هم غالباً ما يتضررون بشكل مضاعف. فمن ناحية نجد نسب بطالة مرتفعة في صفوف الشبان، حيث تقدر نسبة البطالة في ولاية قفصة مثلاً بحوالي 30 بالمئة من قوة العمل المحتملة، وهي ضعف المعدل الوطني. ونجد الأمر نفسه في مناطق الجنوب التي تقتات على التهريب، ومن ناحية أخرى يعاني السكان المحليون من التلوث جراء العمليات الاستخراجية للفوسفات ولمعالجته، خاصة في منطقة الحوض المنجمي ومدينة قابس وصفاقس. بينت تقارير صحافية خلال الأشهر الماضية أن الوحدات الصحية في مدينة قفصة قد سجلت ارتفاعاً في حالات الأمراض المزمنة والخبيثة، و تضرراً للواحات والمائدة المائية بسبب الغازات السامة المنبعثة من مصانع معالجة الفوسفات، وبقايا مادة الفسفوجين التي أضرت كثيراً بالقطاع الفلاحي. ويتكرر ذلك في مدينتي قابس وصفاقس بسبب المجمع الكيميائي التونسي، ولا تمتلك تلك المناطق بنية تحتية صحية جيدة لمجابهة التأثيرات السلبية للتلوث الناتج عن استغلال الثروات الباطنية. يدرك الفاعلون الحكوميون هذا الأمر منذ الاستقلال – وقد ازداد الوعي به بعد الثورة - لكن لا أحد يريد تغيير الواقع، كل ما تريده الحكومات هو "شراء السلم الإجتماعي" عبر تحويل ما تمنحه الطبيعة إلى اقتصاد ريعي يتم بواسطته ترسيخ آليات الحكم.

تُظهر الحالة التونسية كيف أن المناطق المنتجة للثروات الطبيعية هي الأكثر فقراً وتهميشاً، على غرار منطقة قفصة المنتجة للفوسفات، ومناطق الجنوب المنتجة للنفط. وهذه خاصية نمط الإنتاج الريعي.

يحافظ الاقتصاد الوطني المتشكل بعيد الاستقلال على سمته الكولونيالية، حيث تشكل المناطق الداخلية مصدراً للثروات الموجهة كلياً للتصدير دون أن يستفيد سكانها منها تنموياً، بل هم غالباً ما يتضررون بشكل مضاعف.

وقد تجسد ذلك خلال عدة مراحل: انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 التي بينت مفارقة المناطق التي تنتج الثروات الطبيعية دون أن يكون لها نصيب منها. جوبهت الانتفاضة حينها بقمع من نظام بن علي الذي نجح في إخمادها، وتكرر الموقف بعد الثورة من خلال حركات مشابهة على غرار "احتجاج الكامور" بولاية تطاوين أقصى جنوب البلاد، حيث قام شبان محتجون جلهم من العاطلين عن العمل بغلق مصافي النفط التي تستغلها شركات أجنبية، مطالبين بتشغيلهم فيها، ثم في جزيرة قرقنة التي عرفت احتجاجات عنيفة ضد شركة "بتروفاك" الإنكليزية التي تقوم بالاستغلال المفرط للثروات وتلويث البحر. أجبرت تلك الاحتجاجات السلطة على فتح ملف الثروات الطبيعية، ولكن ليس من باب التفكير في إدراتها وفق نموذج تنموي جديد وعادل، بل بفتح باب التشغيل للمحتجين في "شركات البيئة والغراسة"، وهي صيغة تقارب الاحتجاز في حظائر حيث يتلقى المستخدَمون أجوراً دون أن يشتغلوا بشكل فعلي. التعامل الرسمي يخضع أساساً لإكراهات العقود مع الشركات، خاصة تلك المستغِلة للحقول النفطية أو العاملة في مجال التنقيب والتي تفرض مبدأ النجاعة والربحية. وهو يخضع من جهة أخرى لإكراهات المطالبات الاجتماعية. تنحاز الحكومات أكثر للالتزامات التعاقدية على حساب مطالب الأهالي، إلى الحد الذي أقحمت فيه المؤسسة العسكرية من أجل حماية حقول النفط أثناء اعتصام الكامور، وكذلك مطالبة بعض الفاعلين الحكوميين بالتدخل العسكري لقمع المحتجين الذين يعطلون إنتاج الفوسفات.

على هذا النحو تظهر الثروات الطبيعية كجزء من الاقتصاد السياسي للتحكم، في ظل غياب سياسات عمومية واضحة لإدارتها. فما تريده الشركات الأجنبية هو مزيد من الربح. في حين تريد الدولة ضمان أكثر ما يمكن من "السلم الاجتماعي" عن طريق التشغيل غير المنتج في القطاعات المرتبطة بالطاقة والمناجم، وهو أقرب للرشاوي الاجتماعية منه لاستيعاب اليد العاملة. كما يغلب على السلطات التعامل المناسباتي الذي كثيراً ما تفرضه المطالبات وحالات الاحتقان الاجتماعي.

هناك "لوبيات" قوية لها ارتباطات "عروشية" (قبلية) وسياسية تعرف كيف تستفيد من الاحتقان الاجتماعي، حيث ازدهر نقل الفوسفات بواسطة شاحنات الخواص المملوكة لرجال أعمال متنفذين، وهم جزء من دوائر الحكم، بعدما توقف نقله بواسطة شبكة السكك الحديد التي عُطِّلت خلال التحركات.

أما على مستوى الطاقة (الكهرباء والغاز والمحروقات) فيؤكد الخطاب الرسمي بشكل مستمر أن تونس تعاني من عجز طاقي كبير، وهو عجز يلتهم ثلث ميزانية الدولة، وذلك على الرغم من الخطاب الرسمي المتعلق باللجوء أكثر فأكثر للطاقات المتجددة. تبرر الحكومة هذا العجز الذي يضطرها في كل مرة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز وربطه بالارتفاع العالمي لأسعار النفط ، وتوقف إنتاج الفوسفات. لكن بالمقابل تغلّف قضايا الفساد في مجال الطاقة بالصمت، وفي أحسن الحالات بالتضحية بموظفين صغار كأكباش فداء.

فساد ومناطق رمادية

كشفت قضية كاتب الدولة المكلف بالطاقة في حكومة يوسف الشاهد، والذي تورط في قضية رشوة مقابل تمكين رجل أعمال عراقي من صفقة أسمدة من شركة فوسفات قفصة عن كيفية التصرف بالثروات الطبيعية. أودع كاتب الدولة السجن واستقال الوزير. قبلها أعلن الناطق الرسمي للحكومة أن أحد المستثمرين دعا رئيس الحكومة سنة 2018 لتدشين بئر نفط في مدينة المنستير الساحلية، ليتبين فيما بعد أن المستثمر يقوم باستغلال الحقل منذ سنة 2009 دون وجه حق، وقد قدرت القيمة الإجمالية لإنتاج الحقل بحوالي 15 مليون برميل يومياً، فتمت إقالة الوزير وفتح تحقيق بالقضية.

في سنة 2019 وفي سياق مشابه، بيّن تقرير دائرة المحاسبات أن أكثر من 11 مليار دينار هي كلفة استهلاك الطاقة مجاناً من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقد بيّن التقرير أن الدولة لا تملك استراتيجية وطنية للتحكم في الطاقة، بعكس ما تدعي الوكالة الوطنية لهذا القطاع. وتبين المعطيات كذلك أن التراجع في إنتاج الفوسفات لا يتعلق بالضرورة بالضغوط الاجتماعية التي تواجهها الشركة (أي التحركات المطلبية) بل بالفساد الذي يخترق "شركة فسفاط قفصة" وهو فساد مالي مباشر. لكن الأهم هو أن إنتاج الفوسفات يخضع أيضاً إلى التعامل مع الشركة كغنيمة. وهو ما كان يفعله الحزب الحاكم في زمن بن علي، حيث يتم الحصول على أموال من الشركة كالتمويلات الوهمية للرياضة، إضافة إلى سياسة الانتداب التي تقوم على المحاباة والمحسوبية مع البحث الدائم عن التوافق بين المنطق الحزبي والمنطق العروشي (أو القبائلي). فبعد 2011 انكشف أن هناك "لوبيات" لها ارتباطات "عروشية" وسياسية قوية تعرف كيف تستفيد من الاحتقان الاجتماعي، حيث ازدهر نقل الفوسفات بواسطة شاحنات الخواص المملوكة لرجال أعمال متنفذين، وهم جزء من دوائر الحكم، بعدما توقف نقله بواسطة شبكة السكك الحديد التي تعطلت نتيجة التحركات. والثروات الطبيعية هي حقل لتشكل اللوبيات والقوى المالية

الدولة تتخلى عن ثرواتها: لمن؟

منذ انخراط تونس في سياسة التعديل الهيكلي سنة 1986 ووضعها موضع التنفيذ، أعيد التفكير في كيفية التصرف في الثروات الطبيعية، وتقرر تشجيع السلطات العمومية على التصرف المباشر بها لفائدة المستثمرين الخواص. فكان من نتائج هذا القرار مثلاً هو التفريط سنة 1998 بأربعة مصانع مختصة في إنتاج الإسمنت الرمادي، وهي معمل "الإسمنت الصناعي التونسي" لصالح شركة إيطالية و"إسمنت جبل الوسط" لمجمع برتغالي، و"إسمنت النفيضة" لمجمع إسباني و"مصنع إسمنت قابس" لمجمع برتغالي، والتفريط بمصنع إسمنت أبيض بجهة القصرين لفائدة مجمع برتغالي. السياسة ذاتها طبقت في قطاع الموارد المائية، حيث تخلت الدولة عن التصرف في المياه لفائدة "مجمعات التنمية الفلاحية" المكونة من منتخبين خواص. الشعار المرفوع في هذا الصدد هو دعم المقاربة التشاركية، لكن النتيجة كانت مزيداً من الفساد داخل تلك المجمعات، ومزيداً من إهدار الموارد المائية نتيجة سوء التصرف، ويتم ذلك على حساب الفلاحين الصغار. في السياق ذهبت الدولة إلى منح عقود طويلة الأمد لشركات استغلال النفط والتنقيب عنه، لكن كل المعطيات تشير إلى أن العلاقة التعاقدية بين الدولة وتلك الشركات لا تتسم بالشفافية، ولا أحد يعرف كيف تُمنح عقود الاستغلال. حتى التشريعات تبدو غامضة.

غياب سياسة عمومية للتصرف بالثروات الطبيعية يجعلها موضع مزايدات سياسية من ناحية، وحقلاً من حقول الفساد والمحسوبية من ناحية أخرى. والفساد هنا لا يتعارض كثيراً مع أجندات رأس المال العالمي الذي يبحث عن مزيد من الربح.

محتوى هذه المقال هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.