تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

"بلاد الحوت (الأسماك) والغلّة (الفواكه) والزيتون"، هكذا وصف فريد الأطرش تونس في بساط الريح. كثرٌ هم الشعراء والمغنون التونسيون والعرب الذين تغنوا بتونس "الخضراء". الشمال الغربي للبلاد سمي يوماً "مطمورة روما" نظراً لكثافة إنتاج القمح والشعير في تلك المنطقة والتي كانت تمثل جزءاً من الاحتياطي الغذائي الاستراتيجي للإمبراطورية الرومانية. تونس أنجبت كذلك أحد أقدم وأهم علماء الزراعة، "ماغون القرطاجي" الذي ألف موسوعة فلاحية من 28 جزءاً. بقيت الفلاحة العمود الفقري لاقتصاد البلاد عبر العصور وصولاً إلى سبعينيات القرن الماضي حيث بدأت مكانتها تتراجع نتيجة خيارات سياسية -اقتصادية وتغيرات اجتماعية - ديمغرافية. هذا التراجع صار يشكل خطراً حقيقياً، خصوصاً مع تضافر عوامل تهدد الفلاحة، بعضها طبيعي وبعضها الآخر نتيجة مباشرة سياسات وممارسات بشرية.

في بلد صغير ومحدود الثروة مثل تونس، ترتبط الفلاحة ارتباطاً وثيقاً بمسألتين حيويتين: الأمن الغذائي والسيادة الوطنية. مما يعني أن مزيداً من تراجع هذا القطاع يمكن أن يؤدي إلى الجوع و/ أو التبعية الكاملة للخارج.

عواقب الخيارات الاقتصادية للدولة

في السنوات التي تلت الاستقلال (1956) وجدت الدولة التونسية نفسها أمام وضع اقتصادي صعب يتطلب الانطلاق من الصفر تقريباً. الفلاحة كانت حينها القطاع الأول من حيث التشغيل والإيرادات.. فلاحة تقليدية عائلية تتوجه منتجاتها إلى السوق المحلي أساساً. بداية من عقد الستينات الفائت حاولت الدولة النهوض بالاقتصاد عبر تطوير الفلاحة وخلق نواة صناعة وطنية ثقيلة. ولكي توفر الموارد المالية اللازمة اتبعت سياسة التعاضديات (تعاونيات شبه "اشتراكية")، لكن مع انفتاح كبير على المعسكر الغربي الرأسمالي (فرنسا وأمريكا أساساً) وبالتقارب السياسي معه لضمان دعمه المالي والتقني. خلال تلك الفترة كانت الفلاحة في قلب المخططات التنموية للدولة. لكن بعد فشل سياسة التعاضد (1964-1969) قرر النظام تغيير نهجه الاقتصادي، فعين الليبرالي الهادي نويرة رئيساً للحكومة مدة عشرية كاملة (1970-1980) شهد خلالها الاقتصاد والمجتمع التونسيين تغيرات جذرية، كان القطاع الفلاحي أكبر المعنيين بها. انتهجت الدولة خيارات جديدة في إطار "تنويع الاقتصاد"، وتخلت تدريجياً عن المشاريع الصناعية الكبيرة لمصلحة الصناعات المعملية الخفيفة، وفتحت الباب أمام الاستثمار الخارجي بحوافز مغرية للغاية. كما اتجهت لجعل السياحة "الرخيصة" قطاعاً استراتيجياً. أما بخصوص الفلاحة، فقد شجعت الفلاحين على إنتاج المواد الزراعية التي يمكن أن تدخل الأسواق الأوروبية وتجلب العملة الصعبة، خاصة زيت الزيتون والحمضيات والتمور وبعض الفواكه الأخرى. كما أنها بدأت تتخلى عن مفهوم الأمن الغذائي لصالح التكلفة، فمثلاً أصبحت تعتبر أن استيراد الحبوب (أساساً القمح اللين) والسكر وعدة مواد أخرى يكلف أقل من إنتاجها في تونس.

خلقت السياسات الجديدة دينامية على مستوى الاستثمارات والإيرادات، لكن كانت لها ضريبتها الاجتماعية. فالثروة أصبحت تتركز أكثر فأكثر لدى أقلية، وتكلفة المعيشة أخذت ترتفع بسرعة، فتتالت الانتفاضات، بداية من "الخميس الأسود" في كانون الثاني / يناير 1978 وصولاً إلى "انتفاضة الخبز" (كانون الثاني / يناير1984). وإلى حدود أواسط الثمانينات الفائتة، بقيت الدولة تتدخل نسبياً في دعم وتوجيه قطاع الفلاحة، ولكن بحدود منخفضة لا تتلاءم مع أهميته الحيوية.

تفاقمت الأمور أكثر في عهد الرئيس بن علي الذي انخرط بحماس في تنفيذ "الإصلاحات الهيكلية" المطلوبة من صندوق النقد الدولي وشروط "منظمة التجارة العالمية" ومتطلبات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة لتأثيرات السياسات النيوليبرالية، ضرب الفساد بقوة قطاع الفلاحة، فالأراضي الخصبة كانت تُمنح للمقربين من النظام، كما أطلقت يد المحتكرين والمافيوزيين للسيطرة على مسالك توزيع المنتجات الزراعية المصدرة والموردة على حد سواء.

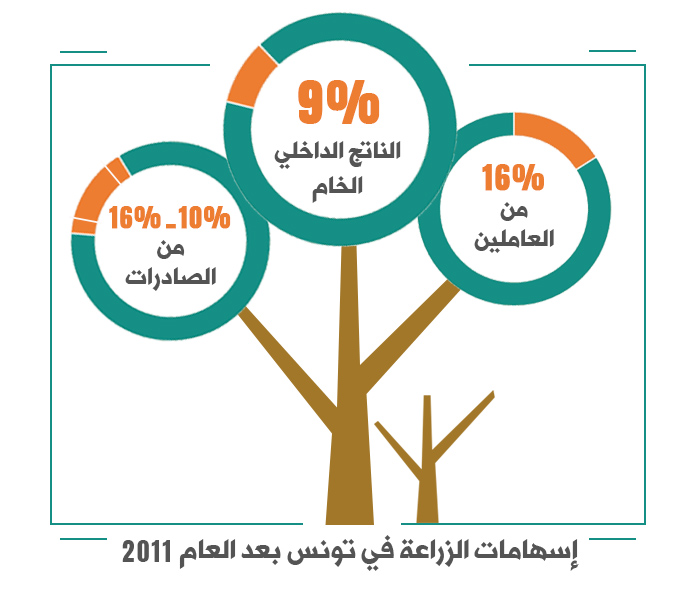

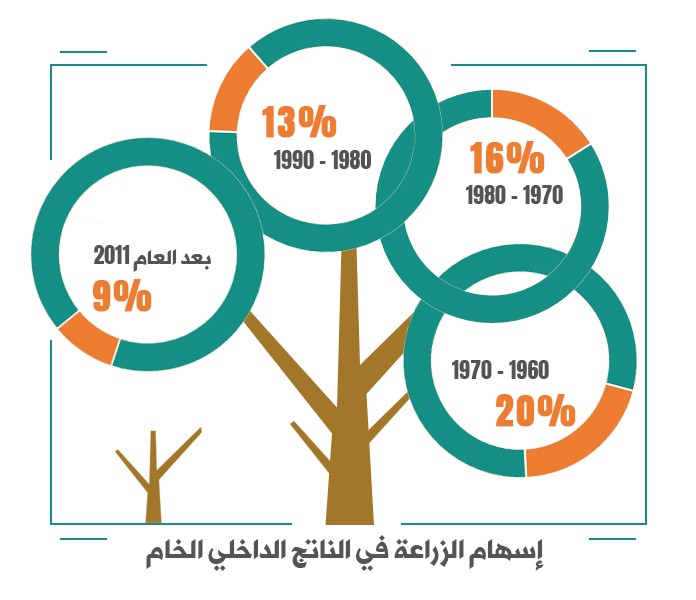

واصل الحكام الجدد بعد "ثورة يناير 2011" تنفيذ تلك السياسات، وتراجع دور أجهزة المراقبة الاقتصادية والصحية للمنتجات الفلاحية. كما يخلق عدم استقرار الحكومات ضبابية كبيرة بخصوص الاستراتيجيات المستقبلية اليوم توفر الفلاحة 9 في المئة فقط من الناتج الداخلي الخام، ولا تشغِّل إلا 16 في المئة من العاملين وتتراوح قيمة مساهمتها في الصادرات ما بين 10 و15 في المئة، وهي أرقام بعيدة عن أرقام ثمانينات (16 في المئة من الناتج الداخلي الخام) وتسعينات (في حدود 13 في المئة من الناتج الداخلي الخام) القرن الماضي، فما بالك بستيناته (ما بين 20 و25 في المئة من الناتج الداخلي الخام). حتى السياسة المالية للبنك المركزي تؤثر سلباً في الفلاحة، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار الذين تتوجه منتجاتهم للسوق المحلية وليس للتصدير. فاستمرار تعويم العملة المحلية وانهيارها في سوق الصرف له تأثيرات سلبية على أسعار مستلزمات العمل التي يتم استيراد أغلبها، كما أن رفع سعر الفائدة باستمرار يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض الفلاحية.

لكن الأخطر من كل ما سبق هو ما تحضّره الحكومة للفترة المقبلة، وتحديداً "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي" (أليكا) التي تنص على تحرير التبادلات الفلاحية أيضاً بعد أن كانت مستثناة من الاتفاقيات السابقة. بدأت المفاوضات منذ 2016 دون فتح استشارة وطنية تسمح للمعنيين بالأمر بصورة مباشرة، من مهنيين ونقابات، أو المهتمين بالشأن العام عموماً، بفتح نقاش عام معمق وحقيقي يؤثر في القرار. ترفض عدة جهات مهنية وسياسية ومواطِنية هذه الاتفاقية، وتعتبرها خطراً داهماً على الفلاحة والسيادة الوطنية. فهذا "التبادل الحر" يعرِّض السوق المحلية لخطر غزو المنتجات الأوروبية ذات القدرة التنافسية الكبيرة، ويتطلب أيضاً من المنتجين التونسيين التقيد بالمواصفات الأوروبية، وهذا ما تم فرضه في شهر شباط / فبراير 2019 من قبل البرلمان عبر المصادقة على "قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات" الذي، وإن كان عنوانه جذاب، فإنه عملياً سيكلف أغلب الفلاحين التونسيين ما لا طاقة لهم به من مصاريف وجهود إضافية فقط لكي تتطابق منتجاتهم مع "المواصفات الدولية".

تأثير التغيرات الديمغرافية - الاجتماعية

بعد الاستقلال، اعتبرت الدولة التونسية أن التعليم أولوية قصوى، واستثمرت فيه جزءاً كبيراً من مواردها المادية والبشرية، فحققت إنجازات ملموسة مثل التراجع الكبير في نسب الأمية التي انخفضت من 85 بالمئة في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، إلى 19 بالمئة مع بداية القرن الحالي. وتحققت نسب تمدرس عالية جداً تقدر اليوم بنحو 99 في المئة بعد أن كانت في حدود 25 في المئة عند الاستقلال. ونظراً لحاجة الدولة الكبيرة إلى الموظفين والكوادر، فإنها كانت توظف كل الحائزين على شهادات علمية وتوفر لهم أجوراً وامتيازات لائقة. هذا التشجيع على التعلم وتحويل المدرسة إلى "مصعد اجتماعي" - على الأقل حتى أواسط تسعينات القرن الفائت - جعل العائلات التونسية تعتبر تعلم أبنائها استثماراً يمكّنهم من الترقي اجتماعياً، مما خلق شيئاً فشيئاً نوعاً من النفور- وحتى الاحتقار - للمهن والحرف اليدوية والشاقة، وعلى رأسها الفلاحة.

يتكدس قرابة ثلثي التونسيين في المدن الساحلية الكبرى مما يتسبب في خسارة مزدوجة: قضم المساحات الخضراء المحيطة بهذه المدن، وهجر الأراضي الزراعية التي تقع في المناطق الداخلية.

اختيارات الدولة التنموية منذ السبعينات الفائتة ساهمت هي نفسها في تنفير الشباب والمجتمع عموماً من العمل الفلاحي. فقد دعمت القطاعات الخدميّة والصناعية الخفيفة وركزت النسيج الاقتصادي في المدن الساحلية الكبرى مقابل تهميش الأرياف والمناطق ضعيفة التمدّن. جعلت هذه الخيارات مئات آلاف التونسيين يتركون قراهم وأريافهم تدريجياً ويقصدون المدن. بالطبع تسبب هذا الأمر في تناقص كبير لعدد العاملين في الفلاحة، خاصة من الشباب، وفي إهمال أراض شاسعة لم تجد من يعتني بها. كما أن النزوح الجماعي تسبب في تفكيك البنى القبلية والعائلية الموسعة التي كانت تستغل وتدير الأراضي ذات الملكية المشتركة. يتكدس قرابة ثلثي التونسيين في المدن الساحلية الكبرى مما يتسبب في خسارة مزدوجة: قضم المساحات الخضراء المحيطة بهذه المدن، وهجر الأراضي الزراعية التي تقع في المناطق الداخلية. كما أن تشجيع الدولة الشباب على العمل في أوروبا منذ نهاية الستينات الفائتة خلق ثقافة هجرة ما زالت قوية إلى اليوم على الرغم من القيود التي يضعها الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ عدد المهاجرين التونسيين أكثر من مليون ونصف المليون مهاجر من أصل 11 مليون هم مجمل عدد سكان تونس.

نتيجة لكل ما سبق، زادت مساحة الأراضي الزراعية المهملة وتهرّم قطاع الفلاحة. اليوم أصبحت نسبة العاملين في الفلاحة ممن تفوق أعمارهم 60 عاماً تتجاوز 45 في المئة. في حين أن نسبة الشباب (أقل من 35 سنة) لا تتجاوز 10 في المئة كأقصى تقدير. وتعترض الشباب المستعدين للعمل في هذا القطاع عدة عقبات مثل عدم القدرة على شراء او استئجار أرض، وضعف آليات التمويل العمومية والخاصة، بالإضافة إلى ضعف التكوين النظري والعملي المتلائم مع واقع البلاد واحتياجاتها.

المخاطر الطبيعية والمناخية

أهم المشاكل التي يمكن أن تصبح في القريب خطراً يهدد جدياً الفلاحة في تونس هي نقص الموارد المائية وتعاظم ظاهرة التصحر بالإضافة إلى تأثير التلوث البيئي.

الموارد المائية هي عامل حيوي للفلاحة، وفي بلد مثل تونس حيث تجعل غلبة المناخ الجاف وشبه الجاف على أغلب المناطق الأمور أكثر تعقيداً. وإذا علمنا أن الفلاحة تستهلك قرابة 80 في المئة من الموارد المائية (التي تقدر كميتها بقرابة 5 مليار متر مكعب، نصفها من المياه السطحية ذات نسبة الملوحة المنخفضة، ونصفها الآخر مياه جوفية شديدة الملوحة) فسنفهم مدى هشاشة الوضع. وسعياً منها إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المياه المتأتية من التساقطات، بنت الدولة التونسية عشرات السدود الكبيرة، ومئات البحيرات الاصطناعية والسدود الجبلية، لكنها لا تغطي بشكل جيد مختلف مناطق البلاد. كما أن هناك مشاكل على مستوى صيانة وتنظيف السدود وشبكات نقل المياه مما يتسبب في ضياع كميات كبيرة منها. يتحمل الفلاحون جزءاً من مسؤولية هدر المياه، ومثلهم المواطنون العاديون. ففي تونس تنتشر ظاهرة الحفر العشوائي للآبار العميقة بطريقة تتسبب في اضرار كبيرة للمائدة المائية. كما تتميز العادات الغذائية للمواطن التونسي بطلب كبير على الخضروات السقويّة التي تستهلك الكثير من مياه الري، فهو يتناول كميات كبيرة من الطماطم والفلفل والبصل والبطاطا (2.5 مليون طن أي 72.5 في المئة من مجمل الخضروات المستهلكة) ومختلف أنواع البطيخ (نصف مليون طن، 15 في المئة من جملة الخضروات المستهلكة).

تقدر مساحة الأراضي الفلاحية في تونس بقرابة 10 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية قبلية) وهي قرابة 3 مليون هكتار، وأراضي الدولة (الأميرية) وهي نصف مليون هكتار.

التصحر وانجراف التربة هما أيضاً ظاهرتان خطيرتان تهددان الأراضي الزراعية وحتى التجمعات السكنية. هناك بالطبع أسباب تعود للتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار وزيادة نسبة الأملاح فوق الأرض وتحتها، بالإضافة إلى تأثير الرياح والسيول. لكن هناك أيضاً أسباب تعود للسياسات والممارسات الفلاحية السائدة. يعتبر الدكتور الفاضل حرزلي، الأستاذ الجامعي المختص في الجغرافيا، أن توسع الأراضي الزراعية بشكل كبير على حساب الغابات والمراعي والسهوب، والنمو الديمغرافي الذي حوّل أراض خضراء إلى مناطق سكنية، والممارسات العشوائية للري والرعي في بعض المناطق، بالإضافة إلى استعمال أدوات الحرث العصرية الضخمة، كلها عوامل تُسرّع التصحر والإرمال. وهناك تقديرات من وزارة البيئة تعتبر أن أكثر من ثلثي مساحة البلاد مهددة بالتصحر إذا استمرت الأمور على حالها.

التلوث البيئي الذي بدأت آثاره تظهر بشكل جلي في قطاع الصيد البحري، تحول هو الآخر إلى عامل خطر بالنسبة للفلاحة. هذا الخطر لا يتهدد فقط الهواء بل أيضاً التربة والمائدة المائية. فمثلاً نجد أن الإنتاج الفلاحي قد تراجع كثيراً كماً ونوعاً في المحافظات التي تتركز فيها المناجم (قفصة) والصناعات الكيميائية (قابس وصفاقس) والصناعات الثقيلة الملوِّثة كالإسمنت والحديد (بنزرت). ما زالت المسألة البيئية في تونس موضوعاً مهمشاً لكن ربما سيستفيق الجميع عندما يصبح الحصول على مياه وأغذية نظيفة أمراً صعباً ومكلفاً.

المشاكل المتعلقة بملكية واستغلال الأرض

تقدر مساحة الأراضي الفلاحية في تونس بقرابة 10 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، وأراضي الدولة (أو "الأميرية")، وهي نصف مليون هكتار، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية قبلية) (1) وهي قرابة 3 مليون هكتار . الأراضي الخاصة لا تطرح مشاكل كبيرة من حيث الملكية والتصرف بها، فأصحابها معروفون وبإمكانهم استغلال أراضيهم كما يريدون.

أما بالنسبة لأراضي الدولة الفلاحية وهي تعتبر من أخصب الأراضي في تونس، فإنها ملك لكل التونسيين (على الأقل قانونياً ونظرياً) ويتصرف فيها "الديوان الوطني للأراضي الدولية" وفق 3 آليات: التخصيص بمعنى منحها لمنشأة عمومية، التأجير للشركات والأفراد، والبيع. بعد الاستقلال كانت الدولة هي المُستغّل الأول لهذه الأراضي إما بصفة مباشرة، أو عبر منحها لتعاونيات فلاحين. ثم وابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، ومع اختيار النظام التونسي النهج الليبرالي، بدأ بيع الأراضي وحل التعاونيات لاستبدالها بشركات استثمارية. وصول بن علي إلى الحكم عمق مسألة سوء التصرف في الأراضي الفلاحية الأميرية، فلئن توقفت الدولة عن البيع فإنها أصبحت تؤجر بمقابل أو بلا مقابل أكبر الأراضي وأخصبها للمقربين من النظام. بعد 2011 حصلت عدة حالات استيلاء على ضيعات وأراضي دولة من قبل فلاحين صغار ومعطّلين عن العمل، لكن السلطة استرجعت أغلبها ولم تصمد إلا تجربة التسيير الذاتي والاقتصاد التضامني في واحة "جمنة" أقصى جنوب البلاد. تطالب عدة جهات الدولة بتوزيع الأراضي على الشباب والفلاحين الفقراء مما يمكّن من تشغيل عشرات الآلاف، ويطور الإنتاج الفلاحي ويضمن الأمن الغذائي، لكنها ما زالت تتلكأ وتناور، معطية الأولوية للمستثمرين الخواص أو التقنيين والمهندسين من خريجي مدارس الفلاحة، أي الذين يمتلكون الكثير من المال و/ أو المعرفة.

وتبقى الأراضي الاشتراكية المشكلة الأكبر، حيث تعود ملكية الأرض الأصلية لجماعة أو قبيلة بأسرها وأحياناً تتنازع حولها عدة قبائل. وبما لأن الملكية غير واضحة فلا يمكن بيع أو تأجير الأرض أو الحصول على قرض بنكي لاستصلاحها. تخلق هذه الوضعية المعقدة مئات آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية غير المنتجة، ينظر إليها أصحابها بحسرة في حين يعانون البطالة أو يعملون بأجور متدنية في أراضي غيرهم أو في المدن. مثلت مسألة الأراضي الاشتراكية صداعاً مزمناً للدولة حتى قررت أن تتخلص منه عبر سن قانون في آب/ اغسطس 2016 يضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية وكيفية التصرف فيها، لكنه لا يعالج المسائل في العمق ولا يقدّم حلولاً واضحة في عدة حالات معقدة للملكية.

والفلاحة في تونس ما زالت مسألة عائلية بالأساس. فقرابة 75 في المئة من المستغلات الفلاحية مساحتها أقل من 10 هكتارات (2)، أي أن صغار الفلاحين هم العمود الفقري للقطاع. والمشكلة أنهم الأفقر والأقل قدرة في الحصول على تمويلات. منذ أواخر الثمانينات السالفة بدأ دور الشركات الفلاحية والمستثمرين في البروز لتبلغ قيمة الاستثمارات سنة 2018 قرابة 1500 مليون دينار (3) (500 مليون دولار). تعاظُم نفوذ رأس المال الكبير في قطاع الفلاحة قد يطور الإنتاج ويجلب العملة الصعبة، لكن له أضرار على مستوى الأمن الغذائي والموارد الطبيعية وحتى غلاء المعيشة. فالمستثمر سيتجه للغراسات الأكثر ربحية وقابلية للتصدير أي تلك التي تتطلب كميات كبيرة من المياه و/أو لا تمثل احتياجات أساسية للسوق المحلية. كما أنه سيحاول تعويض استثماره وتحقيق أرباح في أسرع وقت، مما يعني استعمالاً مكثفاً للأسمدة والأدوية والآلات الفلاحية الحديثة.. ولكل هذا ضريبته البيئية وتأثيره في نوعية التربة وخصوبة الأرض عموماً.

الفلاحة في تونس ما زالت مسألة عائلية بالأساس، فقرابة 75 في المئة من المستغلات الفلاحية مساحتها أقل من 10 هكتارات، أي أن صغار الفلاحين هم العمود الفقري للقطاع، والمشكلة أنهم الأفقر والأقل قدرة في الحصول على تمويلات.

مازال الاستثمار الأجنبي الفلاحي في تونس محدود، فقد تراوحت قيمته في السنوات الأخيرة بين 15 و25 مليون دينار، أي أقل من 2 بالمئة من مجمل الاستثمارات الأجنبية (وهي في حدود 2000 مليون دينار سنوياً). لا يحق لغير التونسيين تملك أراض فلاحية لكن بإمكانهم المساهمة في رأس مال شركات تونسية تستأجر أراض فلاحية أميرية. وقد حاولت الحكومة وخبرائها في 2016 الالتفاف على هذا المنع عبر اقتراح فصل في "مجلة الاستثمارات الجديدة" يتيح للأجانب تملك أسهم في شركات تونسية تمتلك أراضي فلاحية وتستغلها. لكن احتجاج عدة نواب وخروج الخبر للرأي العام جعل الحكومة تتراجع (مؤقتا؟).

إنهاك الأرض وتفقيرها

كان الفلاح التونسي، ككل مزارعي العالم، يحتفظ بالبذور ليزرعها في الموسم التالي ثم تتناقلها الأجيال. لكن ومنذ ستينات القرن الماضي بدأت البذور الأجنبية تشق طريقها نحو الأراضي الفلاحية عبر التكتيكات نفسها تقريباً التي يعتمدها مروجو المخدرات، كما يشرح ذلك رئيس جمعية التنمية المستديمة، عبد الحميد الزموري: "كانت تونس تحصل مثل باقي الدول المصنفة فقيرة على مساعدات غذائية عن طريق برنامج الأغذية العالمي [...] وكانت المساعدات توزع في الأرياف من قبل العُمَد والشيوخ الذين كان أغلبهم يجهلون القراءة والكتابة. ومع تلك المساعدات التي تأتي من "المانحين اللطفاء"، توزع البذور وتعطى "بكل براءة" مجاناً إلى الفلاحين، ومعها شرح حول جودتها ومردودها. عندما اتضح لهؤلاء "المانحين الخيرين" أن الفلاحين استغنوا عن بذورهم الأصيلة ولم يعودوا إلى تخزينها، أغرقوا السوق بالبذور الموردة" التي صارت للبيع ولم تعد هبة.. تفاقم هذا "الاحتلال" وتواطؤ الدولة معه عبر تقنينها استيراد البذور في العقد الأخير من القرن الماضي، فاتحة الباب أمام الشركات العملاقة الأمريكية مثل "مونسانتو" والأوروبية مثل "فيلموران" و"سينجنتا" للسيطرة على السوق . تستورد تونس حالياً قرابة 90 في المئة من بذور الخضروات، بعد أن كانت تعوّل كلياً على بذورها المحلية. وباستثناء القمح الصلب وبدرجة أقل القمح اللين (بفضل بحوث وجهود "المعهد الوطني للبحوث الزراعية")، فإن أغلب الزراعات والغِرَاسات في تونس تعتمد بصفة شبه كلية على البذور المستوردة.

تونس: فلاحون من دون أرض وأراضٍ بلا فلاحين (1)

05-10-2016

تونس: فلاحون من دون أرض وأراضٍ بلا فلاحين (2)

19-10-2016

تونس: فلاحون من دون أرض وأراضٍ بلا فلاحين (3)

26-10-2016

لكن لِمَا كل هذا التوجس من البذور المستوردة، والحال أنها ذات إنتاجية عالية كما يقال؟ بكل بساطة لأن "إثمها أكثر من نفعها". هذه البذور مكلفة جداً وأثمانها في ارتفاع مستمر، وهيمنتها على السوق تعني من جهة حرمان صغار الفلاحين من البذور الكافية لزراعة أراضيهم وتحسين أوضاعهم، ومن جهة أخرى ارتفاع تكلفة المنتجات الفلاحية، وهذا يرهق القدرة الشرائية لأغلب المواطنين. هذا الجانب هو الأقل خطورة في الموضوع، فنسبة مهمة من هذه البذور مهجنة وعقيمة (OGM)، أي أنها تستعمل لمرة واحدة ولا يمكن تخزينها. كما أن تجارب عدة بلدان أظهرت أن بذور الشركات العملاقة هذه تُفقِر التربة تدريجياً، مما يجعل الفلاحين يستعملون الأسمدة أكثر فأكثر. في تونس مثلاً ارتفع معدل الأسمدة من 5 كيلوغرام للهكتار الواحد مطلع ستينات القرن الماضي إلى 25 كيلوغراماً أواسط تسعيناته. وينبه عدة فلاحين وخبراء زراعيين منذ سنوات إلى ظهور أمراض جديدة تصيب الزراعات التونسية، وتستوجب استعمالاً مكثفاً للأدوية.

حرمت الأرض من بذور تأقلمت معها عبر آلاف السنين، ليتم إنهاكها وتفقيرها وحتى تعقيمها ببذور معدة في مخابر تبعد عنها آلاف الكيلومترات. كل هذا دون الحديث عن تراجع جودة النكهة والقيمة الغذائية، والأخطر من كل شيء المضار الصحية التي قد تصيب البشر من جراء الاستهلاك المكثف لمكونات معدلة جينياً. ولعل نقطة الضوء الوحيدة هي الجهود التي يقوم بها "البنك الوطني للجينات" للحفاظ على ما تبقى من البذور التونسية الأصيلة ومحاولة استرداد بعضها الذي نُهب وصار في بنوك جينات في عدة دول من العالم. وقد أثمرت هذه الجهود باسترجاع قرابة 6000 صنف من البذور حسب ما صرح به مدير البنك في شهر شباط/ فبراير الماضي.

ختاماً...

تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام أسئلة ورهانات كبرى: كيف يمكن جعل هذا القطاع "جذاباً ومغرياً" بالنسبة للشباب؟ كيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض، ومع الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ وما الأكثر أهمية: العملة الصعبة أم الأمن الغذائي؟ الاستثمارات أم السيادة الوطنية؟ ألم يحن وقت "اصلاح زراعي" شامل يُخرج مئات آلاف التونسيين من الفقر، وينمي حجم الإنتاج الفلاحي في تونس؟ أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبداً أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة أو مضاربات المستثمرين. صحيح أن إنقاذ الفلاحة والأرض هو واجب مواطني يهم الجميع، من أحزاب سياسية ومنظمات مهنية ومجتمع مدني وإعلام وغيرهم. لكن من المؤكد أن للدولة المسؤولية الكبرى من حيث تقديم حلول، وإيجاد الهياكل العلمية والتقنية والمالية القادرة على تطوير القطاع بشكل مستدام.

محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.

_____________________

1 - https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6463

2 - أرقام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

3 - http://www.apia.com.tn/ar