ربما نسي أغلب التونسيين لماذا انتفض كثير منهم في شتاء 2010 -2011 الساخن. 14 كانون الثاني/ يناير 2011 (تاريخ هروب بن علي وتغيّر صيغة النظام) سرق كلّ الضوء من 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 (تاريخ حرق البوعزيزي لنفسه وانطلاق الانتفاضة). ربما لا يستذكر أغلبهم المناطق التي دفعت ضريبة الدم الثقيلة. يتناسى كثيرون أن الانتفاضة بدأت في الجهات الأكثر فقراً في البلاد، وأن الأسباب العميقة لاندلاعها اجتماعية ــ اقتصادية بالأساس. لم تطق النخب صبراً وسرعان ما "هذّبت" انتفاضة الفقراء وجعلت منها "ثورة الياسمين السلميّة" التي توّجت "النضالات التاريخية للحركة الديمقراطية".

لن يكون من المبالغة القول إن النظام التونسي سعد بتصدر النخب للمشهد، فالتعامل معها أسلس وأسلم: فراشات تحب الضوء والنقاشات المعمقة واللجان والهيئات والمنابر. لم يتطلّب الأمر كثيراً من الوقت حتى أدرك الفقراء أن "الانتقال الديمقراطي" لا يعني الانتقال من تحت الأرض إلى سطحها، وأن "الجمهورية الثانية" لا تختلف كثيراً عن شقيقتها الكبرى، وأن "العرس الانتخابي" لن ينتج بالضرورة ذريّة صالحة. مكسبهم الوحيد أنهم تحرّروا نسبياً من الخوف الذي كان يمنعهم حتى من الاشتكاء من الفقر. تحرّكوا آلاف المرات في كامل أرجاء البلاد منذ كانون الثاني/ يناير 2011 إلى اليوم. هذه الحركة الكثيرة تكون في أغلب الأحيان بلا "بركة" كبيرة، ولا تتماشى "مكاسبها" مع حجم الآمال والتضحيات. أسباب هذا النقص في "النجاعة" متعددة، منها ما يتعلق بهذه التحركات الاجتماعية في حد ذاتها، ومنها المرتبط بعوامل خارجة عن نطاقها.

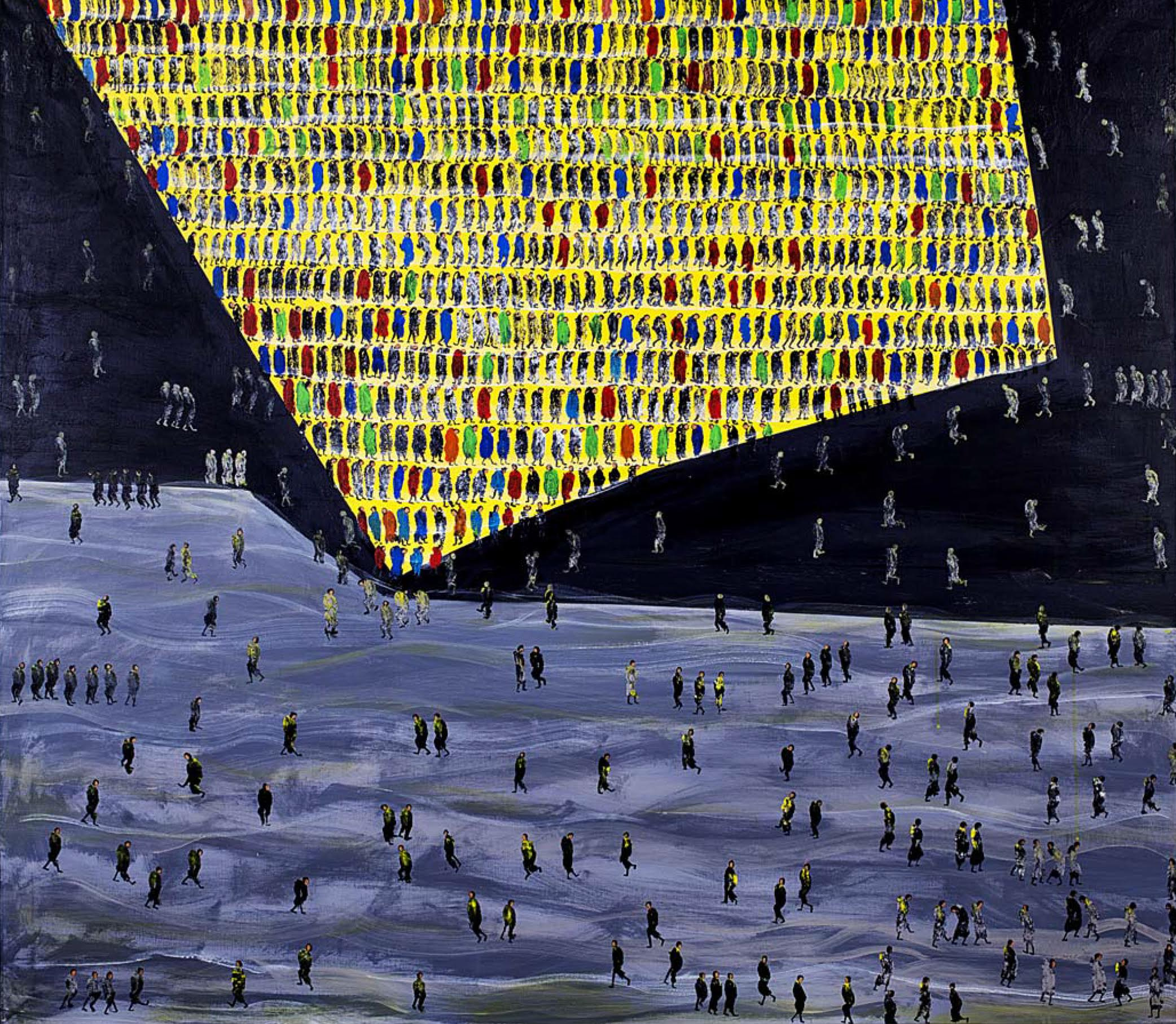

حركة كثيرة..

من بين أهم منظمات المجتمع المدني المهتمّة بالحراك الاجتماعي في تونس، نجد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". تأسس المنتدى سنة 2011 بغاية "رصد ومتابعة الحركات الاجتماعية ومساعدتها على بلورة بدائلها". يصدر القائمون عليه تقارير شهريّة، فيها أرقام ومعلومات مفصّلة حول التحركات الاجتماعية، سواء كانت فردية أو جماعية، نقابية أو اجتماعية، عفوية أو منظمة، بل انه يدرج أيضا حتى حالات ومحاولات الانتحار المرتبطة بأسباب اقتصادية. قاعدة بيانات ثمينة جداً للباحثين كما للسياسيين. التقارير تظهر أيضاً التوزّع الجغرافيّ للاحتجاجات. مثلاً، وحسب تقارير المنتدى، فإن عدد الاحتجاجات في الأشهر الستة الأولى لسنة 2017 تجاوز الستة آلاف، أي بمعدل أكثر من ألف احتجاج كل شهر.

العجز في توحيد الجهود على مستوى مناطقي محدود يُصعِّب كثيراً الانطلاق نحو أفق وطني أرحب. وقد أثبت تاريخ تونس المعاصر استحالة نجاح تجربة معزولة جغرافياً، فحصارها سيكون أسهل بكثير إن لم تنتفض جهات أخرى فتفتح جبهات جديدة تشتت انتباه السلطة وترهقها.

تختلف خارطة التحركات الاجتماعيّة من شهر لآخر ومن سنة لأخرى، وقد تبرز بعض المناطق فترة ثم تتراجع. لكن هناك مناطق حاضرة بقوة وبدوام كامل:

- منطقة الوسط الغربي (محافظات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد): وهي التي تعتبر مهد انتفاضة 2010 ــ 2011، وقدّمت أكبر عدد من الشهداء والجرحى. تتجاوز نسبة الفقر في هذه المنطقة 40في المئة، وتناهز نسب البطالة 20 في المئة. كلها محافظات داخليّة تعيش أساساً على الفلاحة وبعض الصناعات التحويلية، وتعتبر من أكبر المدن المصدِّرة للنازحين.

- منطقة الجنوب الغربي (محافظات قفصة وقبلي وتوزر): نسب الفقر في هذه المنطقة تتراوح ما بين 30 و40 في المئة، أمّا معدل نسب البطالة فهو تقريبا 25 في المئة. تتميز هذه المنطقة بمناخها الصحراوي الجاف، ويقوم اقتصادها أساساً على مناجم الفوسفات والشركات البترولية وتهريب البضائع من ليبيا والجزائر.

- أرياف وضواحي المدن الكبرى (محافظات تونس العاصمة وصفاقس وسوسة): هذه أكثر المدن "حظاً" في تونس، وهي مزدهرة منذ قرون، وتتميز بحركيتها الاقتصادية الكبيرة وتوفّر الخدمات والمؤسسات الاستشفائية والتعليمية. هذا الازدهار (مقابل الحرمان الذي تعيشه المناطق الداخلية) جعلها الوجهة الأولى للهجرة الداخلية. تكدّس ملايين الفقراء القادمين من مناطق أخرى صنع أحزمة فقر وبؤس تتناقض بشكل صارخ مع الأحياء الفخمة ومراكز الأعمال التي نجدها في مراكز هذه المدن.

هناك مناطق أخرى فقيرة جداً، لكن الاحتجاجات الاجتماعية فيها ضعيفة، ليس لأن أهلها خانعون أو زاهدون، بل لأسباب أخرى. مثلاً منطقة الشمال الغربي (محافظات الكاف وباجة وجندوبة وسليانة) هي تقريباً الأفقر في البلاد، لكن عدد التحركات فيها ضعيف جداً حتى مقارنة بالمناطق "المحظوظة"، لأن أغلب من هم في "سنّ الاحتجاج" هاجروا في اتجاه العاصمة والمحافظات الساحلية، حتى أن معدل النمو السكاني صار سلبياً.

بركة قليلة..

كان من المفروض بالامتداد الجغرافي الكبير للاحتجاجات الاجتماعية، وتنامي عددها من سنة إلى أخرى، أن يغيّر بعض الأوضاع، وأن يكون بداية مشوار القطع مع السياسات الاقتصادية الفاشلة والتمييزية التي اتبعتها الدولة التونسية منذ استقلالها. لكن الأمور بقيت على حالها، بل وازدادت سوءاً في بعض المناطق، خصوصاً مع انتشار آفة الإرهاب وتنامي الفساد "الرسمي" و"المافيوزي".

تتعدد الأسباب التي يمكن أن نفسر بها هذه المفارقة، ويمكن أن نقسمها إلى ذاتية/ داخلية وموضوعية/ خارجية.

الأسباب الذاتية/ الداخلية

- النفس القصير: يخوض المحتجّون تحركاتهم معتقدين أن احتجاجاً ببضع ساعات أو قطعهم الطريق لمدة يوم قد يُرضِخ الدولة ويجبرها على التفاوض. والحال أن الدولة لديها خبراء في المماطلة والتسويف يعتبرون أن عامل الوقت دائماً في صالحهم، خصوصاً أن أغلب المناطق المحتجّة لا قيمة فعليّة لها في الدورة الاقتصادية، وتقع بعيداً عن الطرقات الرئيسية والمنشئات الحيوية. كما أن تمركز القرار السياسي في العاصمة وضعف صلاحيات المسؤولين المحليين يُصعّب الأمر كثيراً. سرعان ما يدرك المحتجّون هذه الحقيقة، وعوضاً عن المطالبة بلامركزية القرار وبديمقراطية محليّة، يحملون سخطهم ويعودون إلى منازلهم وفقرهم.

- نوعية المطالب: أغلب المطالب تكون عادة على علاقة بالبطالة والتشغيل، وهو مطلب شرعيّ وضروري لتحقيق الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. لكن المطالبة بالتشغيل من دون المطالبة بالتنمية وتوفير المرافق الضرورية والحدّ من التفاوت بين الجهات هو تقريباً كالحرث في البحر. ففي أفضل الأحوال تعد الدولة بخلق مواطن شغل وآليات تشغيل أغلبها وهمية أو هشّة، تستعملها كمسكنات لتسكت آلام المحتجين وتخلق الأمل من جديد. كما أن هناك مناطق من شبه المستحيل خلق مَواطن شغل فيها، نظرا لتخلّفها الاقتصادي الرهيب في ظلّ غياب الدولة وعزوف المستثمرين. حتى عندما تُشغّل الدولة بضعة أشخاص، سيخلق هذا ضغائن وحساسيات لدى الذين لم يسعفهم الحظ، وقد تتطور إلى عداء عندما تكون المنطقة ذات طابع قبلي. هذا من دون أن ننسى استحالة أن يُشغِّل القطاع العمومي كلّ التونسيّين.

في أغلب الأحيان، لا تكون للتحركات نواة صلبة، تخطّط وتنظّم وتتفاعل مع ردود الفعل: بضعة أشخاص أصواتهم أعلى من الآخرين. تفاوض السلطات مجموعة، ثم تلتقي بمجموعة أخرى، وفي كلّ مرة تقدم حلولاً واقتراحات جديدة، ثم تنتظر ظهور الانقسامات والخلافات حتى تعمّقها، فتنجح في تمييع التحرك والقضاء عليه تدريجياً.

الوظائف الوهمية قد تفرح الحاصلين عليها، لكنها تثير غضب كثير من التونسيّين الذين لا يفهمون لماذا يشْقون طول اليوم في عمل حقيقي، في حين يقبض آخرون أجوراً مقابل بقائهم في المنزل. هكذا يتمّ تصوير المحتجّين كمجموعة من الكسالى والمتواكلين الذي يفرضون شروطاً تعجيزية على الدولة ويستنزفون مواردها بكل انتهازية. كلّ هذا يُضعف كثيراً التعاطف الشعبي، بل يخلق نوعاً من الحنق. كما أن كلّ الاحتجاجات تتوجه حصراً الى الدولة، ولا تستهدف الأثرياء من كبار الصناعيين والمزارعين والتجار، فنموذج الدولة الراعية الأبويّة ما زال هو الطاغي في المتخيّل الجمعي التونسي.

- الانعزالية: أغلب المناطق التي تنتفض تعتبر نفسها جزراً مستقلة بذاتها، ونادراً ما تحاول التنسيق مع المناطق الأخرى ــ حتى تلك القريبة جداً ــ لتكثيف الضغط والثقل العددي. الروح القبليّة لا تغيب عن الاحتجاجات، وكثيرا ما تتحوّل إلى صدامات مع قبائل/ مناطق "منافسة".

السلطة تعي جيداً هذه الحساسيات والتقسيمات، وتبدع في العزف على أوتارها. فهي إما ترضي القبائل/ المناطق الكبرى على حساب الصغرى، أو تكرّم قبيلة دون أخرى فتألّب الفقراء على الفقراء. توزّع الدولة مَواطن الشغل والمكاسب الصغيرة وفق حسابات دقيقة، لاعبة دور "الأب"، في حين يتصارع الأبناء فيما بينهم ويلومون بعضهم البعض على فقرهم.

هذا العجز في توحيد الجهود على مستوى مناطقي محدود يُصعّب كثيراً الانطلاق نحو أفق وطني أرحب. والحال أن تاريخ تونس المعاصر أثبت استحالة نجاح تجربة معزولة جغرافياً، فحصارها سيكون أسهل بكثير إن لم تنتفض جهات أخرى فتفتح جبهات جديدة تشتت انتباه السلطة وترهقها.

- ضعف التنظيم والتأطير: في أغلب الحالات يكون المحتجّون من ذوي المستويات التعليمية المتدنية وبلا اي خبرات نضالية أو سياسية فأغلبهم لم يتنظم يوماً في حزب أو نقابة أو جمعية. يذهبون جماعات للاحتجاج دون قدرة على صياغة مطالب واضحة وصيغ تحرّك فعالة. والمثقفون والمسيّسون من أبناء تلك المناطق عادة ما يكونوا قد هاجروا إلى المدن الكبرى.

في أغلب الأحيان، لا تكون للتحركات نواة صلبة، تخطّط وتنظّم وتتفاعل مع ردود الفعل. فقط بضعة أشخاص أصواتهم أعلى من الآخرين. تفاوض السلطات مجموعة، ثم تلتقي بمجموعة أخرى، وفي كلّ مرة تقدم حلولاً واقتراحات جديدة، ثم تنتظر ظهور الانقسامات والخلافات حتى تعمّقها، فتنجح في تمييع التحرك والقضاء عليه تدريجياً.

- وسائل ضغط معتادة وغير فعّالة: يكرّر المحتجون أشكال الاحتجاج نفسها منذ سنوات. يعتصمون أمام مقرّات الدولة (المحافظات والبلديات والمعتمديات وغيرها)، أو يقطعون الطريق بالحجارة والعجلات المحروقة. وفي الحالات القصوى يقرّرون إضراباً عاماً في مناطق لا يوجد فيها إلا الفقر ومخافر الشرطة، وأحياناً يهدّدون بترك تونس والذهاب سيراً على الأقدام إلى الجزائر أو ليبيا.

أشكال الاحتجاج هذه لم تعد تزعج الدولة ولا تلقى تعاطفاً شعبياً. صارت خبزاً يومياً بلا طعم أو قيمة، بل أنها كثيراً ما تصبح محلّ تذمّر أو تندّر من بقية المواطنين. التجربة في تونس علّمتنا أن الاحتجاجات التي نجحت في انتزاع مكاسب معتبرة هي تلك التي استطاعت السيطرة على وسائل الإنتاج وتعطيلها (المناجم في قفصة ومضخات النفط في تطاوين)، أو خلق نمط اقتصادي بديل كتجربة الاقتصاد التضامني في واحة جمنة مثلاً.

الأسباب الموضوعية/ الخارجية

- التعاطي الإعلامي: إذا ما استثنينا الفترة الممتدة من أواخر 2011 إلى أواخر 2013، فبإمكاننا القول إن أغلب وسائل الإعلام تعاملت مع الاحتجاجات الاجتماعيّة بشكل غير منصف، هذا إن لم تتجاهلها تماماً أو تقوم بتشويهها.

خلال فترة حكم "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة الإسلامية، كانت وسائل الإعلام تولي اهتماماً خاصاً بالتحركات والاحتجاجات الاجتماعية وتسعى لتغطيتها، حتى لو كانت في قرية نائية. هذا الاهتمام لم يكن يندرج في خانة بناء إعلام مواطني حرّ ومهني، ولم يكن يعبّر عن تشبّع وسائل الإعلام بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة. بل كان نتاج حسابات سياسية. فأغلب القنوات والصحف مملوكة لإعلاميين ورجال أعمال مقربين من النظام القديم ــ الجديد. أرادوا أولاً أن يسوّقوا فكرة أن الثورة لا تُصلِح الأحوال بل تزيدها سوءاً، وأن يضخّموا ثانياً حجم فشل الإسلاميين ويحملونهم مسؤولية عقود من السياسات التعيسة رغم حداثة عهدهم بالحكم. وما إن خرجت حركة النهضة من الحكم في بدايات 2014، حتى بدأ الاهتمام بالحراك الاجتماعي يخفت، الى أن تحوّل الى تجاهل وعداء.

لا يقتصر الأمر على وسائل الإعلام الخاصة، فحتى القنوات والإذاعات العمومية تخلّت طوعاً أو إكراهاً عن واجبها في إعلام المواطن، لتنحاز إلى الدولة والحكومات. عندما تحسّ الطبقة الحاكمة في تونس أن احتجاجاً اجتماعياً ما قد يتطوّر إلى لا تُحمد عقباه تقوم بتحريك أذرعها الإعلامية. تتالى المقالات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المحذّرة من المخاطر الاقتصادية والأمنية للاحتجاجات، وتتحفنا بتحاليل نخبة من مثقفي الخدمات و"الخبراء" ممن يشبهون المخبرين.

- ضعف السند الشعبي والحزبي النقابي: غالبية الشعب التونسي تنتمي إلى الطبقة الوسطى المعروفة ببحثها الدائم عن الاستقرار، ولو على ضفاف مستنقع. هذه الطبقة، وعلى الرغم من تآكلها في السنوات الأخيرة، ما زالت تخاف من فكرة التغيير وتعيش حالة قلق دائم من الاحتجاجات والتحركات، وتعتبرها مجلبة للفوضى التي تمثلّ خطراً على نمط حياتها ومستقبل أبنائها.

بروباغندا السلطة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بسيطة وفعالة: هي تتفهم الاحتجاجات وتعمل على إيجاد حلول، لكن مطالب المحتجّين مُشطّة وتعجيزية. ولكي تلبي المطالب يجب أن تضغط على الميزانية وتقترض، مما سيزيد عجز الدولة وتبعيتها ويضعف اقتصادها. التظاهر حقّ، لكن يجب أن يبقى سلمياً (أيّ غير فعّال)...

أما الفقراء فلا قدرة لهم على التضامن والتنسيق مع الفقراء المحتجّين في أماكن أخرى. طبعاً لا داعي للحديث عن الطبقات المرفّهة ونظرتها للحراك الاجتماعي وتعاملها معه.

على مستوى النخب، لا تبدو الأمور أفضل كثيراً. الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى النقابات التونسية)، وإن اعتبر نفسه نصيراً حقيقياً ودائماً للفقراء، فإنه في حقيقة الأمر حليف الطبقة الوسطى. هو يدافع أساساً عن الموظفين الحكوميين وبدرجة (أقل بكثير) عن موظفي وعمال القطاع الخاص. أما العاطلون عن العمل والعمال الموسميون وصغار الفلاحين فهم ليسوا من اختصاصه.

وتختلف مواقف الأحزاب حسب انتمائها الأيديولوجي وتموقعها في المشهد السياسي. أحزاب اليمين الليبرالي والديني (وهي الحاكمة) لا تُخفي أبداً عداءها الشديد لهذه التحركات التي تعتبرها معطّلة لعجلة الاقتصاد ومعرقلة للاستثمار، ومشوهة لصورة تونس في الخارج. الأحزاب اليسارية المعروفة تقليدياً بتبنّيها لمطلب العدالة الاجتماعية وانحيازها للفقراء اختلف تعاملها مع الحراك الاجتماعي حسب المرحلة. فطيلة حكم حركة النهضة لم يدّخر اليسار جهداً في دعم التحركات وحتى قيادتها. لكن الحماس خفت تدريجياً، لسببين: خروج حركة النهضة من الحكم أولاً، والتركيز على المسائل الثقافية ثانياً. فاليسار الذي أفزعه صعود الإسلاميين إلى الحكم اعتبر أن مسألة العلمانية والهويّة والنمط المجتمعي أولويات، خصوصاً بعد تفاقم ظاهرة الإرهاب والاغتيالات السياسية.

- خبرة الدولة في تصريف الغضب: كانون الثاني/ يناير 2011 أطاح ببن علي، لكنه لم يُطح بالدولة وأجهزتها وبيروقراطيتها. الدولة التونسية اكتسبت خبرة طويلة في التعامل مع التحركات الاجتماعية منذ ستينيات القرن الماضي. طبعاً الحلّ الأسهل كان القمع والتدجين، ولكن بما أن الانتفاضة فرضت خريطة سلوك جديدة، فقد تمت الاستعانة بمهارات أخرى.

الدولة التونسية خبيرة في تبريد الساخن، وتعرف كيف تطيل الأمور حتى تستنزف المحتجّين. كما أن لديها قدرة كبيرة على تحييد المتعاطفين المحتملين، إمّا بالترهيب أو بالترغيب. بروباغندا السلطة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بسيطة وفعالة: هي تتفهم الاحتجاجات وتعمل على إيجاد حلول، لكن مطالب المحتجّين مُشطّة وتعجيزية. لكي تلبي المطالب يجب أن تضغط على الميزانية وتقترض، مما سيزيد عجز الدولة وتبعيتها ويضعف اقتصادها. التظاهر حقّ، لكن يجب أن يبقى سلمياً (أيّ غير فعّال)، ولا يجب أن يطول لأنه سيحدث حالة فوضى وفراغ أمني ستستغله الجماعات الإرهابية لإدخال السلاح والمقاتلين إلى تونس. وهكذا استطاعت السلطة أن تخوّف جزءاً كبيراً من الشعب، فجعلته يتوجّس من هذه التحركات.

أما على مستوى النخب فالترغيب هو الحلّ. صرفت الدولة زيادات في الأجور والمنح لموظفي القطاع العام حتى تضمن "حياد" المنظمة النقابية، عملاً بمبدأ "أطعم الفم تستحي العين". أما الأحزاب اليسارية، وكما أسلفنا الذكر، فهي مشغولة بمسائل أكثر "رقياً" كالعلمانية والحداثة.

وعلى الرغم من كل شيء..

صحيح أن أغلب الاحتجاجات الاجتماعية لم تعطِ أُكلها، لكن هذا الحراك الذي لم يهدأ منذ ست سنوات هو في حد ذاته مكسب. هو تعبير عن "ثورة ثقافية" تتبلور في تونس وسيأتي اليوم الذي ستنضج فيه ثمارها.

هذا الاشتباك شبه اليومي مع السلطة، من الشمال إلى الجنوب، يعني أن جدران الخوف تهدّمت أو على الأقل نقص ارتفاعها. كما أنه يظهر انتقال جزء كبير من الشعب التونسي من مرتبة الرعايا إلى مرتبة المواطنين الذين لا ينتظرون عطايا السلطان، بل يسعون إلى انتزاع حقوقهم ونصيبهم من الكرامة.

نجاح النظام (والطبقات التي يخدم مصالحها) في احتواء الحراك الاجتماعي وضربه ليس إلاّ تأجيلاً للمحتوم. كل يوم ينضم تونسيون جدد إلى صفوف الفقراء، في حين يتواصل اهتراء الطبقة الوسطى بفضل سياسات الحكومات النيوليبرالية "الرشيدة". يعني، بعد سنوات، سيصبح عدد الذين لا شيء لديهم ليخسروه أكبر بكثير من عدد القلقين على مكاسبهم. عندها لن يصبح لعبارات مثل "الفوضى" و"الإرهاب" و"الانتقال الديمقراطي" تأثيرها على الرأي العام، ولن يعود من الممكن استعمالها كتعويذات سحريّة في وجه الفقر والغضب.

لا أحد يعلم كيف ومتى سيشتعل البركان، وإلى أين سيصل مدى حممه، لكن الأكيد أننا لن نتحدث في المرّة القادمة عن الياسمين أو القرنفل، بل عن "ثورة الصبّار".