واحدة من الإشكاليّات التي يواجهها الخطاب الصهيونيّ، هي التناقض الضمنيّ والهائل بين روايته الأسطوريّة ومقولتها تجاه الشعب الفلسطيني. على صعيد الخطاب لا الممارسة، تُبرّر هذه الحركة الاستعماريّة وجودها من خلال التشديد والتأسس على أسطورة "العودة بعد 3000 عاماً إلى الوطن"، في الوقت الذي يرتبط وجودها باستحالة أن يعود من طُردوا من بيوتهم قبل 70 عاماً. مشكلة الصهيونيّة هي أنّ كلّ تأكيد خطابيّ على قدرة تحقيق "الحلم الصهيونيّ بالعودة إلى أرض إسرائيل"، هو بشكل تلقائي تعزيز للموقف النقيض الذي ينادي بأمل وإمكانيّة تحقيق عودة الفلسطينيين بعد ثمانين أو مئة أو خمسمئة عاماً. هذه المعضلة تكاد تشكّل مفارقة منطقيّة، يحلّها الإسرائيليّون ــ على صعيد الخطاب واللغة ــ بتلاعبات، منها تلك التي تستحضر الادعاءات الميثافيزيقيّة، كالوعد الإلهيّ والتفوّق الأبديّ "للشعب المُختار". إلا أن هذه التلاعبات، مهما بلغت من سطحيّة أو تركيب، ليست كفيلة وحدها بالإبقاء على الوجود الاستعماريّ. ولا يعتمد الإسرائيليون على هذا الخطاب المثاليّ في رسم ديناميكيّات وجودهم وآليّات دفع مشروعهم نحو المستقبل. بل هي ديناميكيّات وآليّات شاملة، تدخل في تفاصيل ومناحي الحياة جميعها و"تعالجها" بعلميّة مُحكمة.

يحمل هذا التناقض مواجهة بين مثاليّة التاريخ من جهة وماديّته من جهة أخرى: يطرح "عودة" اليهود جزءاً من رواية ممتدة منذ ثلاثة آلاف عام، مستغلاً عمق هذه المدّة التاريخيّة لمحو دقيق تفاصيلها وحذافيرها بسهولة، وتصويرها كأنّها وحدة قَدَرِيّة واحدة. بينما يعمل الصهاينة على تصوير الوضع الفلسطينيّ باعتباره وضعاً لا يحمل بعداً تاريخياً، وضيعاً، وأبعد ما يكون عن المثاليّة التاريخيّة. ولأننا أكثر قرباً للفترة التاريخيّة التي تشكّلت فيها المأساة الفلسطينيّة، فإننا أقرب لحذافير التخبّط والتعقّد التاريخيّ، وإحباطاته ومشاعر العبثيّة الكامنة فيه، بتركيباته الاجتماعيّة وتعقيداته الجغرافيّة وكوارثه السياسيّة وانسداد أفقه. هكذا، على سبيل المثال، تحوّل الصهيونيّة التوق اليهودي لمدينة القدس توقاً سياسياً، رغم أن القراءة التاريخيّة الاجتماعيّة ترى فيه توقاً دينياً إيمانياً وتقرّباً من الله وإقامة لشريعته، وأن هذا التوق لم يحمل، بتاريخه، سعياً للهيمنة السياسيّة، وأكيد أنّه لم يكن تصوّراً لدولة بمعناها القوميّ الحديث الذي لم تدركه البشريّة حتّى القرن التاسع عشر. وأن فكرة السيادة السياسيّة اليهوديّة لم تكن واردة إلا كطرح حداثي، إلحادي/تنويريّ، برز في عهد متأخر تزامناً أصلاً مع حالات قمعٍ واضطهاد لليهود في التاريخ الحديث. بينما هو يقرأ علاقة الفلسطيني بأرضه كعلاقة بيع وشراء، ويؤكد أنه لا "يحتاج" العودة لأن "لديه" 21 دولة عربيّة أخرى.

1967: نموذجاً لشرذمة المصائر

كانت هزيمة العام 1967 واحدة من أخطر المراحِل المؤسِّسَة لما نشهده اليوم من أسئلة مُلحّة ومفارق طُرق سياسيّة تستوجب الحسم: قامت الحركة الصهيونيّة وتقوم على انتهاز الفرص التاريخيّة. فهي، على الرغم مما يطرحه خطابها من سرديّة مثاليّة، تتصرّف ببراغماتيّة متكاملة. براغماتيّة بمعنى تحليل الحقائق وفهمها وليس بمعنى التجاوب مع ما يفرضه الأمر الواقع. وأهم "الفرص" التي تنتهزها الصهيونيّة (وتفرضها غالباً) هي حالات الحرب وما تُسقطه جيوسياسياً، من خلال ترجمة هذه الإسقاطات إلى معانٍ وقيم سياسيّة تستفيد منها. وواحدة من أساليب "الترجمة" هي إنتاج القيم والمكانات القانونيّة. لننظر مثلاً إلى القيمة السياسيّة القانونيّة التي انتهزتها الصهيونيّة إبان الحرب العالميّة الأولى لتحصيل وعد بلفور كالتزام رسميّ. والمكانة القانونيّة التي أعطيت ليهود ألمانيا بعد صعود النازيّة ضمن اتفاقيّة "هعفارا" التي وُقعت بين الحكم النازي والوكالة اليهوديّة، والتي تسمح لليهود الألمان ببيع أملاكهم بدل مصادرتها من قبل النازية، بشرط أن تُستثمر هذه المبالغ في فلسطين الانتدابيّة ويُهاجر اليهود الألمان إليها. ولاحقاً بانتهاز التحوّلات العالميّة ما بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية لتحصيل قرار تقسيم فلسطين.. ومن ثمّ النكبة واستغلال الحرب لفرض مكانات قانونيّة جديدة (فلسطينيّو الداخل تحت الحكم العسكريّ والانتهاء من فرض الجنسية بعد عشرين عاماً، والمهجّرين اندرجوا تحت مكانة اللاجئين وسلطة الأمم المتّحدة)، هذا طبعاً علاوة على التغييرات الديمغرافية والجغرافيّة والاقتصاديّة..

قامت الحركة الصهيونيّة وتقوم على انتهاز الفرص التاريخيّة. فهي، على الرغم مما يطرحه خطابها من سرديّة مثاليّة، تتصرّف ببراغماتيّة متكاملة. براغماتيّة بمعنى تحليل الحقائق وفهمها وليس بمعنى التجاوب مع ما يفرضه الأمر الواقع.

كانت هزيمة 1967 علامة فارقة في تكوين إسرائيل ل"المكانات القانونيّة" للعرب: تزامنت الحرب مع تجنيس فلسطينيي أراضي 1948، ومع "ضم" القدس، وتحويل أهالي المدينة إلى "مُقيمين دائمين"، أما الضفّة الغربيّة فظلّت تحت الحكم العسكريّ وبقي أهلها "سكّان محميّين بموجب قوانين الحرب الدوليّة، بينما حاول الإسرائيليّون فرض الجنسيّة على أهالي الجولان وفشلوا، ولا زالوا يحاولون، وقد واجهها سوريّو الجولان بالإضراب الكبير عام 1982 والذي امتدّ لستّة شهور انتهت مع اجتياح بيروت. ولم تنته هذه الاستراتيجيّة هناك، بل تستمر حتّى يومنا بتفاوت. وهذا ما يفعله الإسرائيليّون باستغلال مباشر جداً للانقسام الفلسطينيّ وفرض الحصار على غزّة، وتقديم ميّزات فارقة للمجتمع الفلسطيني في القطاع. أو على سبيل المثال استخدام خسيس (وفاشل بالنهاية) للظروف الإقليميّة المأساويّة من أجل تكوين مكانة قانونيّة جديدة في إسرائيل للمسيحيين، تُسمى "القوميّة الآراميّة".

من الظرف اليوميّ إلى تخيّل المصير

تسعى المجتمعات نحو تحرّرها. ولكنّ تحرّر المجتمع من النظام، مهما كان قمعياً، ليس هدفاً بحدّ ذاته. تسعى المجتمعات نحو تحرّرها بمعنى أنها تتوق لتفكيك القيود التي تربطها وتُحدد مجموع إمكانيّات تفاعلها وعلاقاتها. بمفاهيم غرامشي، فإن المجتمعات تتفكك فقط حين تستنزف كلّ إمكانيّات العيش ضمن نظام روابطها القائم. لذلك، يُمكن القول أنّها تسعى إلى التخلّص من نظام الروابط هذا حين تفقد قدرتها على ممارسة الحياة ضمن إمكاناته. بهذا المفهوم، فإن المجتمعات تناضل ضدّ الأنظمة من أجل فتح إمكانيّات حياتها، وبالتالي فإن نضالها هذا لا يمكنه أن يتشكّل إلا من خلال طبيعة الروابط القائمة، والذي تشكّله وتصمّمه الأنظمة من خلال جوهرها وأداتها الأولى: القانون.

يضبط القانون المجتمعات، يشكّلها. يهندس حياة الناس، ويجعلهم ما هم عليه، ويعيد صياغة ثقافتهم وهويّتهم (وهي عوامل ديناميكيّة ودائمة التغيّر أصلاً) ضمن الظروف الموضوعيّة الحياتيّة التي تتكوّن بفعل حواجزه المانعة. في الحالة الفلسطينيّة، خلقت هذه التفاوتات القانونيّة فجوات اجتماعيّة فككت المجتمع الفلسطينيّ إلى مجتمعات متعدّدة (يرفض الكثيرون الاعتراف بوجودها)، تعيش طبيعة علاقات مختلفة على كلّ المستويات، تشترك على عجزها عن سيادة نفسها ومصيرها. بالتالي، تعيش كل واحدة من "المجتمعات" الفلسطينيّة حالة نضاليّة مختلفة شكلاً ومضموناً، ويعيش هذا النضال بالتالي على طموحات سياسيّة مختلفة ويسعى إلى مصائر سياسيّة مختلفة. بكلمات أخرى، فإن المصير السياسيّ الذي تتوق إليه مجموعة معيّنة نابع من الظروف الماديّة التي يخلقها المستعمِر، ومن هنا، فإن أسوأ وأشنع، والأكثر كارثيّة فيما انتجته الصهيونيّة هو تشتيت المصائر السياسيّة لمجموعات فلسطينيّة مختلفة.

في إنتاج الخطاب المثاليّ

تحفر الرواية الصهيونيّة في أذهان الناس، ويؤثر الخطاب المهيمِن على خطاب المُهيمَن عليه. وبالتالي، فإن منطق مثاليّة التاريخ الذي يستخدمه الإسرائيليّون كثيراً ما يتم تبنّيه في السياق السياسي والثقافي الفلسطيني. هنا تبدأ ورطتنا الحقيقيّة: يؤمن البعض بأن الأسباب التي أدّت باليهود إلى تحقيق "حلم العودة" بعد 3000 عاماً، هي أسباب ضمنيّة قدَريّة متعلّقة بجذور ثقافيّة في تكوين العقل والتراث اليهوديّان، استطاعت أن "تصمد" و"تتواصل" متفوّقة على الظروف التاريخيّة.. وأن قيماً معرفيّة معيّنة استطاعت وحدها أن تُنتج وحدة مصير يهودي على الرغم من الملابسات الماديّة. وبالتالي، يسعى الفلسطينيّ للتشديد على مقوّمات اجتماعيّة وثقافيّة شبيهة بتلك التي يدّعي اليهود بأنها السبب في الحفاظ على "وحدة مصيرهم وتوقهم للعودة" حتّى تحقيقها.

يتحوّل الغطاء الثقافي إلى نوع من التبرير الأخلاقي المعنويّ للدعوات "البرغماتيّة"، بالحفاظ على الوضع السياسي القائم والعمل ضمن قيود الشرذمة التي يفرضها الاستعمار على الفلسطينيين. ويتقدّم هذا الخطاب، بالأساس، من خلال انسداد الأفق التحرّري في فلسطين (...). هذا توجّه يتبنّى رؤية مثاليّة، تحاول تخيّل الهويّات الثقافيّة كهويّات فوق التاريخ

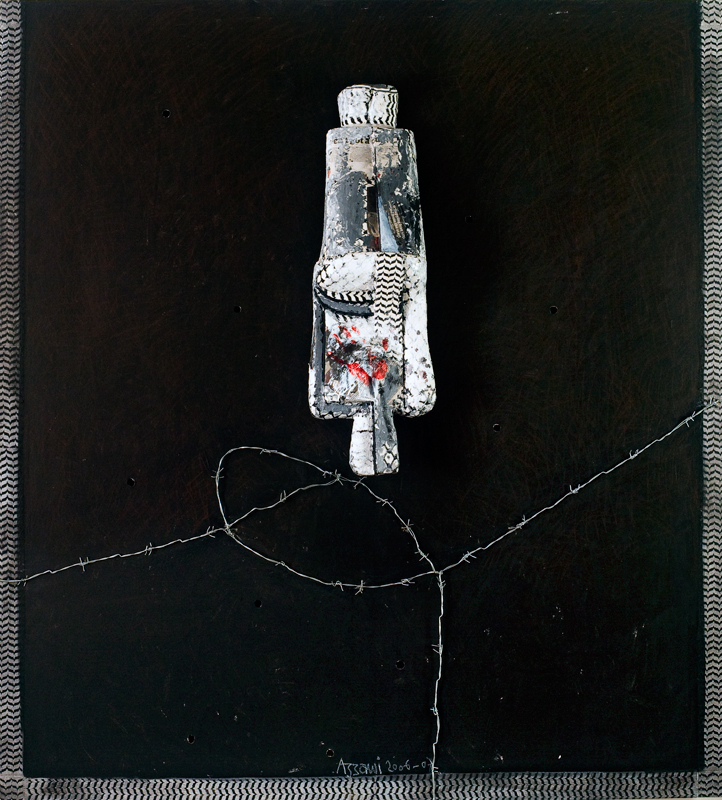

الصور الأكثر ظهوراً والأكثر مباشرة في هذا النوع من التأثّر بالخطاب المثالي الصهيوني هي الحركات الدينيّة التي ترى بالرابط التراثي الإسلامي ضمانة للعلاقة غير القابلة للانقطاع بين الفلسطيني ووطنه. لكن هناك ما هو أكثر عمقاً وتأثيراً (هادئاً) في الحياة السياسيّة: التسليم بالمصائر السياسيّة المختلفة للشعب الفلسطيني مقابل الإعلاء من شأن صناعة "الثقافة" باعتبارها ضمانة لوحدة الشعب الفلسطيني بمعزل عن المآلات السياسيّة التي يدفع إليها كل شرخ من تمزّقات المجتمع.

ويتقدّم هذا الخطاب، بالأساس، من خلال الانسداد التام للأفق التحرّري في فلسطين، بل ويستغل عربدة إسرائيل في رفسها لحل الدولتين من أجل التوكيد على التمسّك بهذا الحل غير العادل (كما بيّنت كوثر قديري في مقالة لها بالسفير العربي). بالتالي، يتحوّل الغطاء الثقافي إلى نوع من التبرير الأخلاقي المعنويّ لدعوات "البرغماتيّة"، بالحفاظ على الوضع السياسي القائم والعمل ضمن قيود الشرذمة التي يفرضها الاستعمار على الفلسطينيين. سياسة يمكن أن نسميها بسياسة التجاوب والتجاوز: التجاوب مع الوضع السياسي القائم والعمل ضمن أطره، والسعي لمصائر سياسيّة مختلفة تبعث بكل فئة من الشعب الفلسطينيّ إلى قدرٍ مختلف، وفي الوقت ذاته تتجاوزه على المستوى المعنويّ الثقافيّ.

هذا توجّه يتبنّى رؤية مثاليّة، تحاول تخيّل الهويّات الثقافيّة كهويّات فوق التاريخ، وتتخيّل الشعر والمسرح والفنون الجميلة صناعة تستطيع أن تمضغ المعرفة ذاتها بمعزل عن الشروخ الهائلة في الواقع الماديّ الذي تذهب فيه شرائح الشعب الفلسطينيّ. وهذا النوع من الاعتقاد ليس جديداً ولا هو حكر على الفلسطينيين، إنه ينتمي إلى فكرٍ مثالي محافظ ضمن معسكر فلسفي يقوم على أسبقيّة الخلق على الممارسة الماديّة. وهي ادعاءات لطالما استُخدمت في تعزيز المحافظة والرجعيّة، بل وآلت في مراحل تاريخيّة هامّة إلى تبرير العنصريّة وخطابات كارثيّة أخرى. نحن لم نخترع هذا كلّه، وهو قد عانت منه شعوب العالم جميعها. وفي كل مكان، استُخدم هذا الخطاب المثاليّ لخدمة "البرغماتيّة" المتمثلة بمصالح سياسيّة قائمة، وبتكريس الوضع القائم والقيادة السياسيّة القائمة بمجمل محاصصاتها وتقاسم أدوارها وتبرير تقاعسها عن اتخاذ خطوات تقدميّة.