تنقسم السنة -في الثقافة الشعبية في اليمن- على فصلين اثنين: الشتاء والصيف. بمعزل عن السياقين الرسمي والتعليمي، اللذَين يسود فيهما توزيعها الشائع على فصول أربعة، كما هو الحال في العالم أجمع.

تستمد هذه الثنائية المناخية حيويّتها من آلية استيعاب الذهنية المجتمعية لأحوال سقوط المطر منذ الطفولة. أقول ذلك استناداً إلى ما تحتفظ به ذاكرتي من سنوات طفولتي الأولى، التي كان فيها استيعابي لظاهرة هطول المطر مقصوراً على ما أجده فيه من سعادة التقاطي بعضاً من حبات البرَد المتساقطة معه، أو سعادتي بمياهه المتدفقة من محيط البيت ومزاريب سقفه، إلى مزرعةٍ صغيرة قريبة منه، استحدثها أبي ــ رحمة الله تغشاه ــ فور استكمال بنائه.

آنذاك، لم أكن قادراً على تحديد فترات سقوط المطر ولا انقطاعه، حدّ أنني كنت أظن إمكانية هطوله في أية لحظة. لذلك كان من مواقف الذكرى ما قمتُ به من عمْلِ ممرٍّ صغير في ساحة الدار، يعمل على توجيه مياه المطر ــ المتوقّع سقوطُه ــ إلى تلك المزرعة. سمعت أحدهم يعلق مستغرباً من القيام بذلك في موسم غير ممطر، لكنني لم أفهم كلامه إلّا بعد مرور أيّامٍ كانت كافية لتلاشي ذاك الممر، من غير أن تلامسه قطرةٌ واحدةٌ من ماء المطر المنتظر.

ثنائية الصيف والشتاء

بعد مرور فترة من موقف الممر الصغير، بدأتُ أسمع عن شيءٍ اسمه "الصيف"، كان كثيراً ما يتردد على الألسنة كلما تشكّلت السحب، وتعالى صوتُ الرعد المصحوب بسقوط أمطار غزيرة. عندها بدأتُ أدرك العلاقة بين دلالة "الصيف" وسقوط المطر، كما بدأت أدرك العلاقة بين الجفاف ومعنى الشتاء، من غير أن أدرك حينها أن ذلك يعني توزيع الثقافة الشعبية للسنة على فصلين اثنين، ولا أن ذلك نوعاً من فاعليتها في إرساء بعض المفاهيم في الذهنية الجمعية منذ الطفولة.

استقر هذا التوزيع الثنائي للمناخ نقشاً في ذاكرتي، لم ينحسر حتى بعدما عرفت، في واحد من دروس المرحلة التعليمية الأساسية، أن السنة فصول أربعة، كما لم ينحسر هذا التوزيع من الثقافة الشعبية، ليس بوصفه معلومة دقيقة، بل بوصفه صورة عفوية من التعاطي الشعبي مع المناخ وتحوّلاته.

يستند ترسيخ الثنائية المناخية، إلى نوع من الحضور الذي تحظى به في سياق أفكار مناخية متداوَلة، منها أن مناخ المناطق الاستوائية ــ في الغالب ــ يتم تصنيفه إلى فصلين، الأول ممطر والآخر جاف.

من زاوية أخرى، يستند ترسيخ هذه الثنائية المناخية، إلى نوع من الحضور الذي تحظى به في سياق أفكار مناخية متداولة، منها أن مناخ المناطق الاستوائية ــ في الغالب ــ يتم تصنيفه إلى فصلين، الأول ممطر والآخر جاف. ومنها ما يتعلق بتلك الجملة المناخية كثيرة التداول، التي تختلف صيغتها اتساقاً مع البلد الذي تصف مناخه، من ذلك صيغتها التي تشير إلى أن مناخ اليمن "حارٌّ ممطر صيفاً، باردٌ جاف شتاءً"، ومثلها تلك التي تصف مناخ مصر مثلاً بأنه "حارّ جاف صيفاً، دافئ ممطر شتاءً"، قبل أن يتلاشى وصفها هذا، بما استجد من تأثيرات التغيرات المناخية[1].

الزراعة والامتداد الحضاري

يحيل التقسيم الثنائي للمناح في اليمن، على دورٍ محوريٍّ للزراعة في ترسيخه في الثقافة الشعبية، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن مناخ البلدان الزراعية غالباً ما يكون موزّعاً على فصلين، هما الشتاء والصيف. واليمن بلدٌ زراعي، قامت حضارته القديمة على الزراعة المعتمِدة اعتماداً رئيساً على مياه المطر. كما يمثّل فصل الصيف موسماً رئيساً للزراعة فيه، لغزارة أمطار هذا الفصل، التي تكون فاعلة في وفرة المحاصيل الزراعية، بشكل مختلف عن أمطار فصل الربيع، التي يغلب عليها أن تكون متفرقة، غير مجدية للزراعة المعتمِدة عليها. لذلك كان الصيف هو المصطلح الذي اتخذتْه الثقافة الشعبية للدلالة به على كلا الفصلين معاً: الصيف، والربيع[2]. كما اتخذت هذه الثقافة من "الشتاء" مصطلحاً للتعبير عن فترة الجفاف غير الصالحة للزراعة، تلك الفترة التي تتمثّل في فصلي الشتاء والخريف. أمّا تغليبُ "الشتاء" مصطلحاً جامعاً لكليهما، فيأتي استناداً إلى طبيعة الجفاف المطلق فيه.

وفي السياق نفسه، يأتي الامتداد التاريخي والأنثروبولوجي إلى أقدم مراحل الحياة الإنسانية، التي سادت فيها الزراعة نمطاً حياتيّاً مركزيّاً لاستمرار الحياة البشرية. بما في ذلك ما تشكّل فيها من أنساق أسطورية، توزعت على عددٍ من الآلهة، كان من أهمها إله المطر والخصب والنماء، الذي تشير المدونات الحضارية إلى أنه كان يموت في فصل الجدب، فتسود طقوس الحزن في المعابد والمدن، ويعود إلى الحياة في فصل الخصب، فتقام طقوس الاحتفاء به[3]. ذاك الإله الذي احتفظ بوظيفته، على اختلاف أسمائه من حضارة إلى أخرى، فهو في الحضارة السومرية "تموز"، والفينيقية "بعل"، والفرعونية "أوزيريس"، واليمنية "ألمقه".

كما أن من تجليات هذا النسق التاريخي ما ورد في القرآن الكريم، من إحالة على رحلتي الشتاء والصيف، في قوله تعالى: "لِإيْلافِ قُرَيْشٍ* إِيْلافِهمْ رِحلةُ الشِّتاءِ والصَّيفِ"[4]. تلك الرحلتان التجاريتان، اللتان اعتادت عليهما قبائل قريش، فكانت رحلة الشتاء منهما إلى اليمن، أمّا رحلة الصيف فإلى الشام[5].

ويبدو تحديد مناخ الرحلتين قائماً على مراعاة أحوال سقوط المطر، رغبة في سلامة القوافل التجارية من تداعياته وأخطار السفر فيه. وبناءً على ذلك، اتسقت رحلة الصيف إلى الشام مع مناخه الصيفي الجاف، إذ يقتصر هطول الأمطار الغزيرة فيه على فصلي الخريف والشتاء. كذلك اتسقت الرحلة إلى اليمن شتاءً مع مناخ البلد الشتوي الذي ينقطع فيه المطر. وبذلك كان لهذا الاتساق إحالته، على نوعٍ من التعزيز الضمّني لهذه الثنائية المناخية في الثقافة الشعبية في اليمن.

اليمن والفصول الأربعة

على سيادة هذه الثنائية المناخية في الثقافة الشعبية اليمنية، فإن ذلك لا يعني أي نوعٍ من القطيعة مع ما يتسبب فيه دوران الأرض حول الشمس، من انقسامٍ للسنة على فصول أربعة: ربيع، وصيف، وخريف، وشتاء، إذ تحيل النقوش اليمنية القديمة على اعتماد الممالك اليمنية السالفة التقويم المناخي بفصوله الأربعة. من ذلك الإشارة إلى أن أسماء الأشهر ودلالاتها كانت متوافقة مع مواسم الزراعة ومعالمها في مملكة حمير (115 ق.م ــ 525م)، إذ اعتمدت تلك المملكة على التقويم القمري، فوزّعت السنة على أربعة فصول واثني عشر شهراً، ومن كلمات نقوشها الدالة على ذلك، إحالة اللفظ اليمني القديم "دثا" على فصل الصيف، و"خَرف" على فصل الخريف، و"سعسع" على فصل الشتاء، و"عليم" على فصل الربيع.

يحيل التقسيم الثنائي للمناح في اليمن، على دورٍ محوريٍّ للزراعة، فتشير بعض الدراسات إلى أن مناخ البلدان الزراعية غالباً ما يكون موزّعاً على فصلين، هما الشتاء والصيف. وقد قامت حضارة اليمن القديمة على الزراعة المعتمِدة على مياه المطر. ويُمثّل فصل الصيف موسماً رئيساً للزراعة فيه، لغزارة أمطار هذا الفصل، التي تكون فاعلة في وفرة المحاصيل الزراعية، بشكل مختلف عن أمطار فصل الربيع، التي يغلب عليها أن تكون متفرقة.

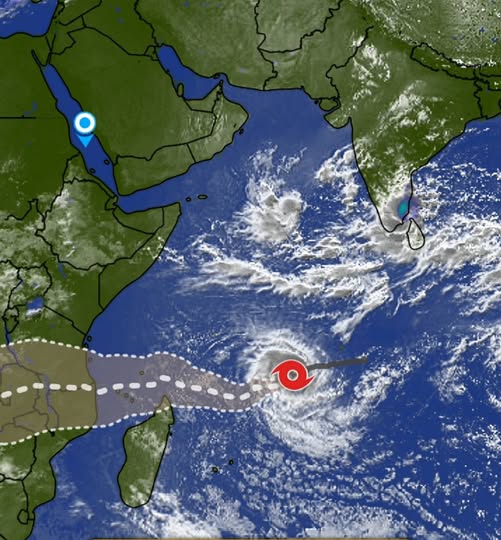

وإذا كانت الزراعة، المعتمِدة على مياه الأمطار في اليمن، عاملاً مهمّاً في ترسيخ فكرة التقسيم المناخي الثنائي المتداول في الثقافة الشعبية، فإن التغييرات المناخية قد خلخلت الثبات المتوارَث في مواعيد سقوط المطر[6]، إذ لم تعد تلك المواعيد مقصورةً على فصلي الربيع والصيف، بل شملت في السنوات الأخيرة فصلي الخريف والشتاء، بكثافة غير معهودة، أحدثت تقلبات شديدة في أنماط هطول الأمطار في اليمن، الذي انتقل من فتراتِ جفافٍ طويلة إلى فيضانات مفاجئة، وأعاصير كارثية، لا سيما تلك التي حدثت في فصلي الخريف والشتاء، كإعصاري "تشابالا" و"ميغ"، عام 2015، وإعصار "لبان"، عام 2018، وإعصار "تيج" عام 2023.

جغرافيا الحرب والزراعة في اليمن

03-09-2015

وعلى هذا التحول الملحوظ في مواعيد سقوط المطر في اليمن، تداعياً مع تأثيرات التغيرات المناخية، إلّا أن ذلك لم يؤثِّر في تعاطي الثقافة الشعبية مع المناخ، الذي لا يزال سائداً في يومياتها توزيعه على فصلين، لا أربعة فصول.

- "حار جاف صيفاً.. دافئ ممطر شتاء".. هل أصبحت هذه الجملة من الأساطير؟ خبيرة مناخ تجيب". مقابلة تلفزيونية، في قناة "صدى البلد" المصرية. 4 أيار/ مايو 2023،https://www.youtube.com/watch?v=3sfc8ZpkMV8 ↑

- على إفراغ المحكية اليمنية لـ"الربيع" من دلالته المناخية، إلّا أن له فيها دلالات مرتبطة بالثقافة الشعبية، منها الاصطلاح ب"الربيع"، على الشخص الذي تضعه الأحداث في موقف يُخشى فيه تعرض حياته للخطر، بسبب الثأر أو ما في سياقه من دواعي الخوف على النفس، فيلوذ بشيخ قبيلة ذي وجاهة وقوة، طالباً منه حمايته، فيلقى الترحيب، ويأمن على نفسه، وتُطلق عليه صفة "ربيع" أي محميّ، فيقال: فلانٌ "ربيع" فلان، بمعنى: في حماية فلان. ويمثل هذا الإجراء عرفاً اجتماعيّاً سائداً، إذ من غير الممكن أن يُقْدِم أعداء هذا الشخص على الانتقام منه بعد أن يصير "ربيعاً". ↑

- إحسان الديك، "أسطورة الواقع في شعر وليد سيف". مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانيّة)، المجلد (22)، العدد (5)، 2008، ص1443. ↑

- سورة قريش، الآيتان: 2،1. ↑

- ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم". ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، جـ8/ ص467،466. ↑

- لطف الصراري، "اليمن.. عدم الاستقرار يطال المناخ أيضاً". السفير العربي، 15 أيلول/ سبتمبر 2022، https://assafirarabi.com/ar/47437/2022/09/15 ↑