يصعب وصف امرأة مثل رؤوفة حسن بأي لقب. ليس لأنها أكبر من الألقاب، بل لأنها كانت متعددة بتعدُّد احتياجات بناء كان لتوّه قد تحوّل من نظام حكم مستبدّ، إلى جمهورية وليدة تخطو أولى خطواتها بقدمين ركيكتين.

ما قيل ويقال عن رؤوفة حسن أكثر ممّا كُتب ويُكتب، وكلّ ذلك شكّل سيرة متناثرة، جعلت صورتها العامة مجزّأة كأحجية بصرية بحاجة إلى ترتيب. غالباً ما يتذكرها محبّوها، وهم كثر على أية حال، مع اقتراب أو حلول ذكرى وفاتها (27 نيسان/ أبريل 2011). جميع الكتابات عنها تركِّز على سيرتها فقط، وبعض المواقف الملفتة خلال مسيرتها الثرية. وإلى ذلك، لا يزال نتاجها المتنوع بين الكتابة الصحافية والبحثية، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، حبيس الأراشيف. عطاءٌ ممتدّ على مدى 41 سنة على الأقل، منذ أن بدأت طفلة الثانية عشرة تقدِّم أو تشارك في تقديم برامج للأطفال عبر إذاعة صنعاء. وعلى ذلك، فسيرتها المنشورة في مواقع الإنترنت، بما في ذلك الموسوعة العالمية ويكيبيديا، تقتصر على بيانات شخصية من ذلك النوع المُعدّ للاستخدام الوظيفي لا أكثر. أما المقابلات، فتكاد أن تكون منعدمة، باستثناء بضع دقائق في مقطع فيديو على يوتيوب، تتحدّث فيه ضمن وثائقي عن اليمن، إضافة إلى مقابلتين صحافيّتين: إحداهما أجراها معها كاتب وصحافي مصري في القاهرة، والأخرى أجراها صحافي يمني شاب عقب تخرّجه من كلية الإعلام، لصحيفة أسستها مجموعة من الصحافيات اليمنيات حديثات التخرج أيضاً، ولم يصدر منها سوى العدد الأول فقط[1].

ربّما كانت وفاتها المبكّرة أحد أسباب هذا الشحّ في مقابلاتها الإعلامية، ربما أيضاً كانت آراؤها غير القابلة للتوظيف السياسي أو الأيديولوجي. وإلى ذلك، هناك سبب آخر محتمل، وهو كسل أو عجز المعنيين بتجميع نتاجها الفكري وإصداره رسمياً باسمها، وإتاحته للجمهور الذي صار الإنترنت منصته الرئيسية. في ظلّ هذا الغياب المؤلم لنتاجها المكتوب، لا مناص من اقتفاء سيرتها أيضاً، لكن من زوايا تُبرز ملامح أخرى من شخصيتها، قد تكون طغت عليها الخطوط العريضة لصورتها العامة. على أنّ إتاحة نتاجها المكتوب على طريقة "الأعمال الكاملة"، أمرٌ بالغ الأهمية لتحليل مضامينها، واستخلاص رؤىً وأفكار ربّما تُفهم، في ضوء ما يعيشه اليمن والعالم اليوم، أفضل من زمن كتابتها.

حكاية رؤوفة

في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1958، أي قبل أربع سنوات فقط من ثورة 26 أيلول/ سبتمبر في شمال اليمن، استقبل بيت القاضي حسين الشرقي في حيّ الطبري بصنعاء القديمة، مولودة جديدة. قررت العائلة المتديّنة، التي تتوارث مهنة القضاء "منذ 800 سنة"، أن تسميها أمة الرؤوف. لا بدّ أنها حظيتْ بتنشئة اجتماعية وتعليمية استثنائية قبل التحاقها بالمدرسة سنة 1964. في ذلك الوقت، كان الفضاء العام برمته في شمال اليمن يمرّ بتحولات جذرية، بما في ذلك نظام التعليم، الذي اقتضى توسيع نطاقه أكثر مما كان عليه في الحقبة الإمامية. غير أن أمة الرؤوف وبنات جيلها قوبلن بحجر عثرة أمام حقهن في التعليم، وما زلن في الصف الرابع، بحجة منع الاختلاط مع البنين.

كانت تشارك في مؤتمرات عربية ودولية عن المرأة، وكلّ هذه الأنشطة الماراثونية بحاجة إلى تزمين دقيق، بحاجة إلى البحث في أرشيفها الشخصي وأرشيف المؤسسات التي تعاملت معها أو عملت فيها، بحاجة إلى مقابلة رفيقاتها ورفاقها، طالباتها وطلبتها، ليس للحديث عنها بعاطفة مرهَفة وتبجيل وحسرة – فحسب - بل لاستحضار ما كانت تقوله بالنص والسياق.

لا شكّ في أن ذلك كان أول موقف تواجه فيه رؤوفة نظاماً دينياً-اجتماعياً سينكّل بها بعد ثلاثين سنة، في أشرس حملة تشهير وتحريض ضدّ امرأة في تاريخ اليمن المعاصر. ولكي تواصل مع بنات جنسها تعليمهن الأساسي، حشدت رؤوفة - بحسب معظم الكتابات السيرية عنها - عدداً من زميلاتها، وترصّدن موكب رئيس الوزراء في حكومة شمال اليمن آنذاك، لمقابلته أثناء زيارة قام بها إلى إذاعة صنعاء القريبة من حيّ الطبري. أسفر مسعاها الطفولي ذاك عن أمر حكومي بالسماح للطالبات بالدراسة مع البنين، قبل أن تُخصِّص الحكومة مدارس مستقلة للطالبات. لطالما كانت مساعي الشابة متّسقة، من أجل تمكين المرأة تعليمياً واقتصادياً، وسط مجتمع طابعه الذكوري محكوم بالدين وبأعراف وتقاليد موغلة في القدم.

"المَرْعى" جامعةُ الطالبة الريفية في اليمن

26-05-2022

لكن المرأة لم تكن اهتمامها الوحيد. كان مشروعها يشمل تمكين النساء والرجال معاً، من تَشارك حياة ديمقراطية قائمة على الحوار، سواءٌ على المستوى العائلي أم على مستوى الحياة العامة. مشروع يمتدّ من الشأن الخاص إلى الشأن العام والعكس. هذا هو جوهر مشروع رؤوفة حسن، جوهر حكايتها، قصة حياتها القصيرة زمنياً، الطويلة تأثيراً.

لكن ما الحياة التي عاشتها أمة الرؤوف قبل ذلك الموقف، بل قبل الالتحاق بالمدرسة؟

الحاجة إلى إزالة التباسات السيرة

في المقابلة مع الصحافي منصور الصمدي، تذكر رؤوفة أنّ أسرتها - والداها وإخوتها - انتقلتْ للإقامة في مدينة إبّ (وسط اليمن) وعمرها ستة أشهر فقط، وأنها عاشت هناك إلى أن التحقتْ بـ"مدرسة الثورة"، ابتداءً من الصف الثاني لأنها كانت تجيد القراءة والكتابة. تذكر أيضاً أنها أكملتْ المرحلة الابتدائية في مدينة إب (أيْ حتى الصف السادس)، وهذا يتناقض مع سردية مقابلتها لرئيس الوزراء في مبنى الإذاعة وهي في الصف الرابع، واستصدار أمرٍ منه باستمرار الدراسة المختلطة. هذه إحدى النقاط التي تتطلّب إزالة اللبس فيها، خاصة أنها تذكر أيضاً أن جدّها (لا تحدّد إن كان لأمها أو لأبيها)، جاء إلى مدينة إب، "عندما وعيت" على الدنيا، واصطحبها معه إلى صنعاء.

عَملتْ محاضِرة في عدد من جامعات هولندا، وألمانيا، على مدى أربع سنوات على الأقل. كانت تلك فترة أعقبتْ حملة التشهير والتحريض الواسعة ضدّها، من قبل حزب الإصلاح المعارض حينها (1999)، وهي من أصعب الفترات التي عاشتها رؤوفة على الإطلاق، لأنها نُظّمتْ بإمكانيات حزب سياسي، ينافس الحزب الحاكم على السلطة، ضدّ امرأة لا حزب يدافع عنها ولا قبيلة تحميها.

تقول رؤوفة إن بحثها الميداني للدكتوراه كان في محافظة الجوف، وإنها زارتها أكثر من مرة لهذا الغرض، مؤكدة أنها "اكتشفت" فيها كثيراً من المعلومات، التي بَيّنتْ لها "كيف نشأتْ الجزيرة العربية"، كما رأت فيها "العرب الأوائل الفخورين بأنفسهم وبقيمهم العربية الأصيلة". وحين سألها رئيس المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الإلكسو) منتصف ثمانينيات القرن العشرين الفائت: لماذا تبحثين في هذه الأمور الشائكة يا بنتي؟ فأجابت: وصية أمّنا الملكة سبأ".

أهمية صلتها بجدّها تكمن في تأثيره الكبير عليها، فهو من تعلّمتْ منه كيف تحب الفنّ والموسيقى، وكيف تحبّ اللغة الفرنسية التي كان الجدّ المثقّف يجيدها. لقد كان "قاضياً وعميداً في الجيش"، وكان يصطحبها معه إلى "باب اليمن، للاستماع إلى المعزوفات التركية... وكان يملك مكتبة خاصة" لعبتْ دوراً كبيراً في تنشئتها الثقافية. كان يصطحبها معه إلى الجامع الكبير بصنعاء، وإلى مقرّ عمله، وإلى الحمامات البخارية، وكانت تجلس معه في فترة المقيل (بعد الظهر إلى حلول المساء). ولطالما استمتعتْ رؤوفة الطفلة، بتلك الجلسات، التي كان يستضيف فيها أصدقاءه الذين يجيدون الغناء والعزف على آلة العود، أو يستمعون إلى الموسيقى والراديو، إلى أن بلغت سنّ السابعة. ما تتضمنه هذه التفاصيل فقط، هو أكثر من سيرة شخصية على أهميتها. هذا المقطع المكثّف من طفولتها المبكرة، يتضمّن تاريخاً، سيرة للمكان والزمان اللذين نشأتْ فيهما، وللشخصيات المؤَّثرة في حياتها. هذا ما يجب أن تكون عليه سيرة امرأة وُلدتْ ونشأتْ في أحد أهم المفاصل التاريخية لليمن، ثمّ عاشت حياة ثرية ومؤثرة، وكانت أول امرأة في أكثر من نشاط ومنصب ومبادرة. وعلى أهمية التفاصيل الأكثر تركيزاً في عيون "عيال رؤوفة" ومحبيها، كتغيير اسمها للتحايل على التقاليد الاجتماعية المحافِظة أو ممارسة ألعاب الفتيان - ككرة القدم مثلاً - أو دورها الريادي في تأسيس العمل المدني وحقوق المرأة، تبدو مثل هذه التفاصيل سطحية أمام جوهر مشروعها، الذي ظلّ يتنامى ويتطوّر بتطور وعيها وخبراتها في الحياة. مشروع البناء التشاركي لوطن لا تُظلَم فيه امرأة ولا رجل، ولا يُحرم فيه طفل أو شيخ من حقوقه الإنسانية.

تطوّر الوعي

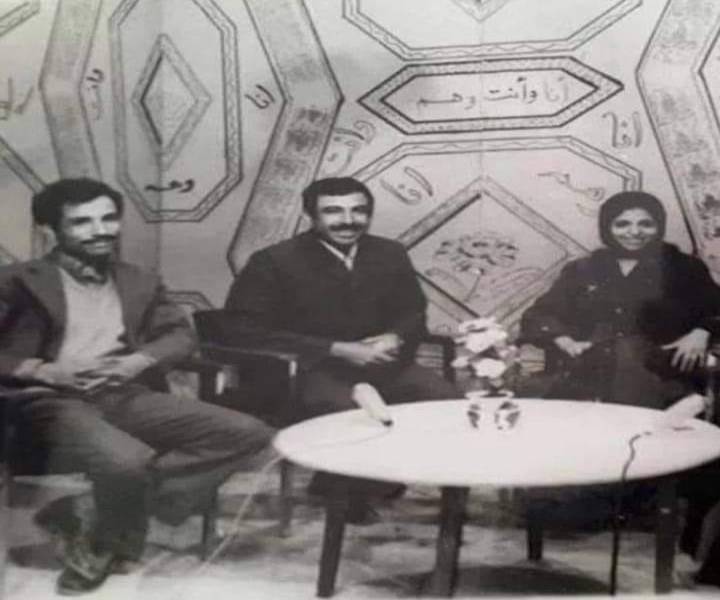

في طفولتها شُغفت رؤوفة بتقديم برامج الأطفال في إذاعة صنعاء (1970-1975). كانت في سنّ الثانية عشرة فقط حين بدأت هذا المسار. وعلى إثر تدشين أول بثّ تلفزيوني في صنعاء سنة 1975، تمّ توظيفها رسمياً مُعدّة ومقدمة برامج تلفزيونية. ومع ما رافق توظيفها من أحداث دراماتيكية انتهت باقتراح وزير الإعلام حينها أن تتّخذ اسم رؤوفة حسن لإخفاء هوية عائلتها المحافِظة، عملتْ رؤوفة في التلفزيون مدة خمس سنوات أخرى. لا أحد يتذكر من برامجها الإذاعية سوى "أنا وأنت وهو"، بما يحمله هذا الاسم من تحرّر تلقائي من التحيّزات النسوية ضد الرجل، الذي كان في الغالب هو ضيف البرنامج. في التلفزيون، أعدّت وقدمتْ أكثر من برنامج، منها على سبيل المثال، "المرأة والمجتمع"، لكن البرنامج الأكثر شهرة كان "صور من بلادي". كانت مشارِكة في إعداد كثير من حلقات ذلك البرنامج الميداني، وفيه تنقّلتْ بين معظم المحافظات اليمنية (الشمالية)، بما في ذلك المحافظات ذات التركيبة السكانية القبَلية، كالجوف، البيضاء، عمران، صعدة، ومأرب.

حين نعرف أنها شاركت في إعداد هذا البرنامج الأسبوعي، الذي كان يتطلّب كثيراً من الوقت والجهد، بالتزامن مع إعداد وتقديم برامج أخرى، متنقّلة بالإضافة إلى ذلك بين صنعاء والقاهرة لدراسة بكالوريوس الإعلام، نُدرك من أيّة طينة هي رؤوفة حسن. ليس ذلك فحسب، بل كانت تشارك في مؤتمرات عربية ودولية عن المرأة. كلّ هذه الأنشطة الماراثونية بحاجة إلى تزمين دقيق، بحاجة إلى البحث في أرشيفها الشخصي وأرشيف المؤسسات التي تعاملت معها أو عملت فيها، بحاجة إلى مقابلة رفيقاتها ورفاقها، طالباتها وطلبتها، ليس للحديث عنها بعاطفة مرهفة وتبجيل وحسرة، بل لتذكّر ما كانت تقوله بالنص والسياق.

في نيسان/ أبريل 2025، مرّت ذكرى وفاتها الرابعة عشرة، ولا تزال قلوب محبيها، أو حتى قلوب أولئك الذين ناصبوها العداء، تفيض بالذكريات المشوبة بالحسرة على رحيلها المبكّر. خلال هذه السنوات، صار كثيرٌ من طلابها وطالباتها خارج اليمن، بعضهم استقرّ في دول أوروبا، حيث عَملتْ محاضرة في عدد من جامعات هولندا، وألمانيا، على مدى أربع سنوات على الأقل. كانت تلك فترة أعقبتْ حملة التشهير والتحريض الواسعة ضدّها، من قبل حزب الإصلاح المعارض حينها (1999)، وهي من أصعب الفترات التي عاشتها رؤوفة على الإطلاق، لأنها نُظّمتْ بإمكانيات حزب سياسي، ينافس الحزب الحاكم على السلطة، ضدّ امرأة لا حزب يدافع عنها ولا قبيلة تحميها. امرأة مدنية النشأة والفكر وأسلوب العيش، امرأة تحترم الدين والمجتمع، وتحلم بإنجاز صيغة أكثر عدالة للعلاقة بين جميع أفراده وفئاته، وبين الدولة والمجتمع. وإذا كان نشاطها قد اتّسم بالتركيز على النساء أكثر، فلأنهن كما تقول: "هنّ من ينجبن الرجال، وهنّ من يربّينهم، وعندما يكنّ متخلّفات، خائفات، وضعافاً، فهنّ لا ينقلن سوى الخوف والجهل والجبن لأبنائهن".

حين عادت مطلع التسعينيات من باريس، وانضمّت إلى الهيئة التدريسية في جامعة صنعاء، عملت رؤوفة على تأسيس قسم الإعلام الذي تطوّر لاحقاً إلى كلّية. أسست أيضاً وحدة دراسات المرأة، ثمّ في 1996، أسست مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية. وبعدها بثلاث سنوات، كَشّر التحالف الديني القبلي عن أنيابه ضدها، على خلفية المقررات التي كانت تُدرَّس في المركز عن الجندر.

خلال مراحل حياتها وتطوّر وعيها، رأت رؤوفة حجم الفراغ الموجود في اليمن، فحاولت ملأه، مستنفرة جهداً شخصياً يفوق إمكانات جسدها النحيل، لذلك استنفرتْ أيضاً جهداً جماعياً كان من الشمول أنْ غطى مجالات الإعلام، التعليم، البحث العلمي، الإصلاح الاجتماعي والسياسي. لم تكن رؤوفة نسوية بالمعنى الضيق، ومن بين قلّة من الكاتبات والكتّاب الذين أشاروا بوعي إلى هذه السمة المميّزة فيها، كانت لارا لولينهاوت، والصحافي الراحل مهيب زوى[2].

من الإعلام إلى علم الاجتماع

تقول رؤوفة إن الفترة التي عاشتها في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير، شكّلتْ لديها "العقلية المنهجية القادرة على التحرّر"، و"أعادت بناء طرق التعليم" التي سبق أن تعلمتْها خلال حياتها. كانت ما تزال تعمل بنشاط وفاعلية مكرّسة نفسها للصحافة والإعلام، لكن شغفها البحثي قادها بعد ذلك إلى علم الاجتماع، وتفريعاً إلى الأنثروبولوجيا. اختارت باريس لتحضير الدكتوراه، واختارت محافظة الجوف اليمنية نطاقاً جغرافياً لموضوع أطروحتها. ما يثير الاستغراب أيضاً أن عنوان رسالتها لنيل درجة الدكتوراه غير محدد بدقة. ففي حين تفيد السيرة المنشورة (ذات الطابع الوظيفي) بأنه عن "التغيّر الاجتماعي"، تفيد إحدى نُتف السيرة المتناثرة بأنه عن "علم الاجتماع الريفي الإعلامي"، وما بين هذا وذاك، يوحي اللبس في العنوان والموضوع بأن محتوى الرسالة لا يزال غير مترجم إلى العربية.

تقول رؤوفة إن بحثها الميداني للدكتوراه كان في محافظة الجوف، وإنها زارتها أكثر من مرة لهذا الغرض، مؤكدة أنها "اكتشفت" فيها كثيراً من المعلومات، التي بيّنتْ لها "كيف نشأتْ الجزيرة العربية"، كما رأت فيها "العرب الأوائل الفخورين بأنفسهم وبقيمهم العربية الأصيلة". صديقتها سلوى الشرفي، أستاذة الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس، تقول إنها حين كانت خبيرة في المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الإلكسو) منتصف ثمانينيات القرن العشرين الفائت، التقت رؤوفة مدير المنظمة آنذاك، محيي الدين صابر، و"كانت تناقشه بكل ثقة حول نتائج بحثه، الذي خصصه لإحدى القبائل البدائية في السودان". تضيف سلوى: "سألها: لماذا تبحثين في هذه الأمور الشائكة يا بنتي؟ فأجابت: وصية أمّنا الملكة سبأ".

تقول رؤوفة عن الديمقراطية في اليمن إنها بدأت فعلياً منذ سنة 1990، بعد توحّد الدولتين في الشمال والجنوب، لكنها كانت ممارسة منقوصة وغير أصيلة، إذ لم يتم ربطها بجذور "نظام سياسي ديمقراطي كان موجوداً في اليمن القديم"، ويسمح بحرية التعبير للفرد، وإن كانت مقصورة على الذكور فقط. كانت تشير بذلك، عن دراية، إلى ما بقي من ذلك النظام في بعض الممارسات القبَلية، كانتخاب الشيخ مثلاً.

كانت أبعد ما تكون عن البحث عن الإعجاب. لقد وجدتْ نفسها أمام واجب وطني، لم يُجبرها عليه أحدٌ غير شعورها بالمسؤولية تجاه بلد كان يتخبّط في دوامة مشاكله المتسلسلة في شتى جوانب الحياة، بلد تائه عن هويته الحقيقية. ذلك هو الواجب الوطني الذي كوفئت عليه بالتشهير، وتحريض الناس ضدها من على منابر عشرات المساجد، باتهامها بمحاولة إفساد أخلاق المجتمع الدينية وعاداته وتقاليده الاجتماعية.

حين عادت مطلع التسعينيات من باريس، وانضمّت إلى الهيئة التدريسية بجامعة صنعاء، عملت رؤوفة على تأسيس قسم الإعلام الذي تطوّر لاحقاً إلى كلّية. أسست أيضاً وحدة دراسات المرأة، ثمّ في 1996، أسست مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية. وبعدها بثلاث سنوات، كشّر التحالف الديني القبلي عن أنيابه ضدها، على خلفية المقررات التي كانت تُدرَّس في المركز عن الجندر. فماذا يعني كلّ هذا؟

معلوم اهتمام الحكومات الغربية بدراسات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، والضغوطات التي مارستها وتمارسها على حكومات البلدان النامية لتطبيق نظريات لا تراعي غالباً خصوصيات هذه البلدان وأنظمتها الاجتماعية. في تلك الفترة، كانت الحكومة اليمنية واقعة بين فكّي هذه الكمّاشة، وتعاني واقعاً اقتصادياً وسياسياً مزرياً إثر حرب صيف 1994، بينما كان يحاول نظام الرئيس صالح تقديم اليمن باعتبارها ديمقراطية ناشئة. كانت حكومات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية داعمة لنظام صالح سياسياً ومستعدة للمضيّ قدُماً في دعمه اقتصادياً، لكن بشروط من قبيل: "الحكم الرشيد"، و"حرية الصحافة"، و"تمكين المرأة" و"تمكين الشباب والمجتمع المدني"... إلخ. كلّ ذلك دفع برؤوفة حسن إلى واجهة التعامل مع "المانحين" الغربيين، فهي الخبيرة المتمكنة في قضايا المرأة، والإعلامية المخضرمة، والمتحدثة البارعة بشجاعة واتّزان، وهي المستقلّة حزبياً وأيديولوجياً.

رؤية متقدمة لتأصيل الديمقراطية

تقول رؤوفة عن الديمقراطية في اليمن إنها بدأت فعلياً منذ سنة 1990، بعد توحّد الدولتين في الشمال والجنوب، لكنها كانت ممارسة منقوصة وغير أصيلة. إذ لم يتم ربطها بجذور "نظام سياسي ديمقراطي كان موجوداً في اليمن القديم"، ويسمح بحرية التعبير للفرد، وإن كانت مقصورة على الذكور فقط. كانت تشير بذلك، عن دراية، إلى ما بقي من ذلك النظام في بعض الممارسات القبَلية، كانتخاب الشيخ مثلاً. وبدلًا من تأصيل مبدأ الديمقراطية، تقول رؤوفة، تم التعامل معه، باعتباره "مجرد سلوك سياسي غربي وحديث"، سلوك سياسي "مستعار ومقلّد".

قد تبدو عبارة: "نظامٌ سياسيّ ديمقراطي كان موجوداً في اليمن القديم"! واحدة من تلك العبارات التي يتداولها المتعصبون للقومية اليمنية، فقط لمجرّد اجترار مجدٍ غارب في واقع شديد الانحطاط. لكن رؤوفة حسن كانت تعرف ما تقوله، فهي المعلمة التي كانت تسأل طلابها وطالباتها في الجامعة عن معنى أية كلمة أو جملة ملفتة، يستخدمونها في نقاشاتها معهم، ثم توجههم إلى البحث عن معنى أية كلمة قبل التفوّه بها أو كتابتها. وهي الباحثة التي غاصت أيضاً في تاريخ اليمن للتحقق من أن "كلمة القبيلة يُقصد بها نظام سياسي داخل نظام الدولة العام"، أقاليم أو "دول صغيرة" تتشكّل منها الدولة، و"لديها حدودها ويُنتخب من يرأسها". كانت تعرف أن نظاماً سياسياً كهذا لا يمكن اعتباره ديمقراطياً بالكامل، لكنها رأت فيه نوعاً من الممارسة الديمقراطية، يمكن البناء عليها، للوصول إلى صيغة حديثة للحكم الديمقراطي، أو ما يُسمى في الأدبيات الغربية "الحكم الرشيد".

كانت تقول إن عيوب القبيلة ـ بوصفها نظاماً سياسياً ـ تتمثل في أنها لا تمثل جميع سكان منطقة نفوذها، أو بالأصح، لا تعطي حق الاقتراع سوى للذكور القادرين على دفع الغُرم، أو بحسب التعبير الحديث، "دافعي الضرائب". بهذا الوعي وهذه المعرفة، تعاملت رؤوفة مع المانحين وأصدقاء اليمن، ولا يبدو أن أداءها أعجبهم أو أعجب قادة اليمن أنفسهم.

لكنها كانت أبعد ما تكون عن البحث عن الإعجاب. لقد وجدتْ نفسها أمام واجب وطني، لم يُجبرها عليه أحدٌ غير شعورها بالمسؤولية، تجاه بلد كان يتخبّط في دوامة مشاكله المتسلسلة في شتى جوانب الحياة، بلد تائه عن هويته الحقيقية. ذلك هو الواجب الوطني الذي كوفئت عليه بالتشهير، وتحريض الناس ضدها من على منابر عشرات المساجد، باتهامها بمحاولة إفساد أخلاق المجتمع الدينية وعاداته وتقاليده الاجتماعية. هي التي كانت ترى في القبيلة نظاماً ديمقراطياً يمكن تحديثه والبناء عليه، هي التي كانت تكاشف خبراء الدول المانحة والأمم المتحدة بقصور فهمهم للخصوصية اليمنية، هي التي قالت إن فشل الأمم المتحدة في اليمن كان كبيراً وذريعاً، لأن قادتها وخبراءها "أعلنوا في الخمسينيات بدايات الخطط [التنموية]، وفي السبعينيات بدأوا العمل، وفي التسعينيات اكتشفوا الفشل".

أخيراً، كم منّا لاحظ تصاريف القدَر، في توقيت ميلاد رؤوفة حسن ووفاتها؟ ولادتها قبل ثورة كُبرى بأربع سنوات، ووفاتها قبل حرب شاملة بأربع سنوات أيضاً. ليس المهمّ هنا هذا التطابق العرَضي بين عدد السنوات الأربع الفاصلة بين الحدثين، بل التحولات المصيرية التي أعقبتْ الولادة والموت.

- - "وماتت رؤوفة حسن"، فاروق جويدة، 27 نيسان/ أبريل 2011، (يوم وفاتها)، موقع "عدن الغد". "ماذا قالت عميدة الإعلام والصحافة اليمنية الراحلة رؤوفة حسن"، منصور الصمَدي، مقابلة معاد نشرها على موقع "المستقبل أونلاين"، 27 نيسان/ أبريل 2020 (الذكرى التاسعة لوفاتها). مقابلة مصورة منشورة على قناة: crossculturefilm على يوتيوب، بعنوان:

Raufa Hassan-Democracy in Yemen. ↑

- - الإرث الباقي لرؤوفة حسن (1958-2011)"، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 1 أيار/ مايو 2025، و"حكاية امرأة ليست ككل النساء.. رؤوفة التي أحسنت كل شيء"، موقع "الحرف 28"، 27 نيسان/ أبريل 2020. ↑