هل كانت لليمن مدنٌ قبل عقد الستينيات من القرن العشرين الفائت؟ بالتأكيد نعم، لا سيّما إذا ما شملت فترة السؤال أزمنةً من التاريخ القديم والوسيط لليمن، وهي أزمنة كانت فيها المدن والبلدات تنشأ وتزدهر، ثم تندثر، وبعد ذلك تنشأ من جديد. إنها دورة حياة المكان التي تعتمد بدورها على وتيرة دوران عجلة حياة البشر أنفسهم، وعلى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية...

وعلى الرغم من إغراء التعقب المفتوح للتحولات المكانية للعمران والاستيطان البشري، تبقى الجغرافيا السكانية مجالاً محصوراً بالزمن، وبالثابت والمتحوّل فيه. وعلى هذا، سوف نركز هنا على تحولات المكان في اليمن من زاوية تآكل الخط الفاصل بين الريف اليمني ومراكزه المدينية، وتمازُج عادات المدينة بعادات الريف، والعكس. أمّا الزمن، فلن نتمكن من الذهاب أبعد من عقد الستينيات من القرن العشرين الفائت، باستثناء بعض الإضاءات العابرة حيثما تطلّب الأمر ذلك.

خلفية

تعيد بعض المصادر التاريخية ظهور المدن في اليمن إلى العصر الزراعي الثاني، الذي تحدّده مصادر أخرى على نحوٍ تقريبي بالألفية الثالثة قبل الميلاد، وهو العصر نفسه الذي بدأت تنشأ فيه الطبقات الاجتماعية[1]. غير أن ما يعنينا هنا، هو المدن التي توسعت ( ولا تزال) باتجاه الريف منذ أكثر من ستين سنة مضت، أيْ بعد كلتا الثورتين اللتين تحوّل على إثرهما شمال اليمن 1962، وجنوبه 1963، إلى النظام الجمهوري، وترسيخ واقع تلك المدن باعتبارها عواصم للمحافظات، لا سيّما بعد توحّد الشطرين في 22 أيار/ مايو 1990.

تزامن تحرّر اليمن من الاستعمار البريطاني ومن الحكم الإمامي المستبد، مع تحولات عالمية كان أبرزها التوجه نحو الاعتماد على الطاقة النفطية، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب العالمية الثانية، من دمار عمراني واختلال سياسي واقتصادي في ميزان وخصائص القوى العظمى. كما لا يجب إغفال تزايد ظهور ملامح الحرب الباردة ضمن تحولات تلك الفترة، التي تأثر بها اليمن، سواءً جنوبه الذي التحق بركب القطب الاشتراكي، أو شماله الذي ظلّ متوافقاً مع القطب الرأسمالي. وإن بدأ توسّع المدن الرئيسية خلال عقد الستينيات من القرن الفائت، إلا أن عقد السبعينيات هو الذي شهد تنفيذ مشاريع البناء الحكومية، وترخيص الحكومة لمشاريع المواطنين وشركات المقاولات. على أن طبيعة النظام الاشتراكي في الجنوب جعلت الحكومة تحتفظ باحتكار كافة مشاريع التشييد والبناء. بعد الوحدة في 22 أيار/ مايو 1990، التي تزامنت مع انهيار معقل النظام الاشتراكي العالمي وتفكك الاتحاد السوفييتي، تمّ فتح باب التوسع العمراني على مصراعيه، لا سيما في ظلّ تصاعد حظوة الطفرة النفطية عالمياً وإقليمياً، واستكشاف حكومة الوحدة حقولاً نفطية جديدة في: حضرموت، المهرة، مأرب، وشبوة.

خمسة عقود على الثورة اليمنية المغدورة

21-11-2015

النزوح الصامت في اليمن

11-04-2019

من ناحية أخرى، تتسم التركيبة السكانية لليمن إجمالاً، بتمركز غالبية السكان في الريف. وحتى بعد استمرار تدفق الهجرة الداخلية نحو المدن، ظلّت نسبة السكان في الريف أكبر منها في المدن. ففي حين كانت نسبة سكان المدن قبل سنة 1962، لا تتجاوز 10 في المئة، كان عدد سكان الريف سنة 2014، أيْ السنة السابقة للحرب الشاملة مباشرةً، 16 مليوناً و472 ألف نسمة (تقديرياً)، مقابل 9 ملايين و774 ألف نسمة في المدن[2].

عوامل جذب لم تعد متاحة

قبل الانعطافة الكبرى للحرب في اليمن في آذار/ مارس 2015، كانت هناك عوامل جذب كثيرة للهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة. من ذلك الازدهار الاقتصادي للمدن، وتوفر فرص العمل، والبحث عن تحسين شروط الحياة ضمن الحيز المكاني للمدينة نفسها. هكذا توسعت المدن باتجاه الريف، وتضاءلت التنمية الريفية بصورة حادة، خاصة عندما ترافقت الهجرة الداخلية مع هجرة خارجية باتجاه دول الخليج العربي النفطية، والولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق، قد يبدو الأمر منطوياً على مفارقة، إذ كيف يبقى تمركز السكان في الريف أعلى من المدينة، على الرغم من هذه الهجرة المزدوجة منه؟ إلّا أن المفارقة سرعان ما تزول حين نعلم أن غالبية المهاجرين من الريف اليمني، سواءً إلى المدُن أو إلى خارج البلاد، يحتفظون بارتباطهم مع العائلة الكبيرة، كما يحتفظون لأنفسهم بموضع قدم في قراهم، بما في ذلك بناء مساكن احتياطية، حتى أولئك الذين يمتلكون بيوتاً في المدن.

بدأ توسّع المدن الرئيسية خلال عقد الستينيات من القرن الفائت، إلا أن عقد السبعينيات هو الذي شهد تنفيذ مشاريع البناء الحكومية، وترخيص الحكومة لمشاريع المواطنين وشركات المقاولات.

بسبب الحرب في 2015، عاد سكان المدن المنحدرون من مناطق ريفية إلى قراهم، واستضاف هؤلاء العائدون إلى قراهم بعض أصدقائهم من سكان المدن الذين يفتقرون إلى المأوى الريفي. وفي الواقع، استضاف الريف النازحين من المدن، بغض النظر عن وجود أصدقاء لهم فيه، كما استضافتهم أيضاً بعض المدن الهادئة نسبياً، كمأرب، إب، صنعاء، المهرة، وحضرموت.

عندما اندلعت الحرب الشاملة، أجبرت السكان القاطنين في مساراتها على النزوح. وعلى الرغم من أن بعض المناطق الريفية كانت أيضاً ساحات حرب، بقيت مساحة الريف كافية لاستقبال النازحين، إضافة إلى المدن التي لم تشهد مواجهات عسكرية مباشرة.

الهجرة العكسية

بسبب الحرب إذاً، عاد سكان المدن المنحدرون من مناطق ريفية إلى قراهم، في حين تجلّت سمة الشهامة، التي لا تزال متأصلة في المجتمع اليمني بفعل تمسّكه بتقاليده الريفية، من خلال استضافة هؤلاء العائدين إلى قراهم بعض أصدقائهم من سكان المدن الذين يفتقرون إلى المأوى الريفي. وفي الواقع، استضاف الريف النازحين من المدن، بغض النظر عن وجود أصدقاء لهم فيه، كما استضافتهم أيضاً بعض المدن الهادئة نسبياً، كمأرب، إب، صنعاء، المهرة، وحضرموت.

جلب سكان المدن النازحون بعض العادات المدينية التي وجدت ترحيباً لدى سكان القرى. وبعضها لم يكن جديداً تماماً على سكان الريف، لكنها تعززت أكثر. من ذلك مثلاً، ارتداء النساء للعباءة السوداء (البالْطو) حتى لو كانت ستخرج إلى البيت المجاور لبيتها. ومنها ارتداء البلوزات وسراويل الجينز في المنزل، وهي أزياء كانت الغالبية العظمى من العائلات في الريف تمنع نساءها من ارتدائها.

عادة ذهاب النساء إلى الأسواق عبر المواصلات العامة بمفردهن، أو بصحبة أحد أبنائهن المراهقين أو بناتهن الصغار، لم تكن موجودة قبل الحرب، وكان يمكن أن تكون العاقبة وخيمة على أية امرأة تجرؤ على استقلال وسيلة نقل عامة من قريتها إلى السوق، حتى لو كانت كبيرة في السنّ، ناهيك عن ذهابها إلى السوق في حدّ ذاته.

أدت هذه الهجرة العكسية إلى اكتظاظ الريف بالسكان مجدداً، لكن غالبية النازحين إليه، فضّلوا الانتقال إلى مدن أخرى، بسبب نقص الخدمات الأساسية التي اعتادوا عليها، وبدرجة رئيسية، بسبب انعدام فرص العمل. وبفعل التغيّرات التي كانت تطرأ على خارطة الحرب، طوّر النازحون أساليب اعتياد على الانتقال من مكان إلى آخر، بحثاً عن الأمان الشخصي والمعيشي.

تأثيرات مدينية على الريف

خلال بقائهم في الريف، جلب سكان المدن النازحون إليه بعض العادات المدينية، التي وجدت ترحيباً لدى سكان القرى. بعض تلك العادات لم يكن في الواقع جديداً تماماً على سكان الريف، لكنها تعززت أكثر. من ذلك مثلاً، ارتداء النساء للعباءة السوداء (البالْطو) حتى لو كانت ستخرج إلى البيت المجاور لبيتها، مع بعض الانفتاح أحياناً على تغيير لون العباءة إلى البنّي أو ما شابه من الألوان الداكنة. وإلى ذلك، صارت نساء الريف أكثر انفتاحاً على محاكاة نساء المدن في مواكبة التصاميم العصرية للفساتين والأزياء المخصصة لحفلات الأعراس أو حفلات انتهاء فترة الولادة (الأربعين). صرن أيضاً أكثر انفتاحاً على ارتداء ملابس منزلية، تتضمّن البلوزات وسراويل الجينز، وهي أزياء كانت الغالبية العظمى من العائلات في الريف تمنع نساءها من ارتدائها.

اللافت أكثر في هذه التأثيرات المدينية على الريف، هو ذهاب النساء إلى الأسواق عبر المواصلات العامة بمفردهن، أو بصحبة أحد أبنائهن المراهقين أو بناتهن الصغار. هذه العادة لم تكن موجودة قبل الحرب، وكان يمكن أن تكون العاقبة وخيمة على أية امرأة تجرؤ على استقلال وسيلة نقل عامة من قريتها إلى السوق، حتى لو كانت كبيرة في السنّ، ناهيك عن ذهابها إلى السوق في حدّ ذاته.

شمل التأثير المديني على الريف النمط المعماري، فحتى مطلع الألفية الثالثة، كان البيت الريفي يُبنى بالضرورة من أحجار المنطقة نفسها أو من أحجار منطقة مجاورة. تدريجياً، صار الطوب الخرساني المصنوع في معامل محلية، مفضّلاً على الحجر بسبب كلفته المنخفضة.

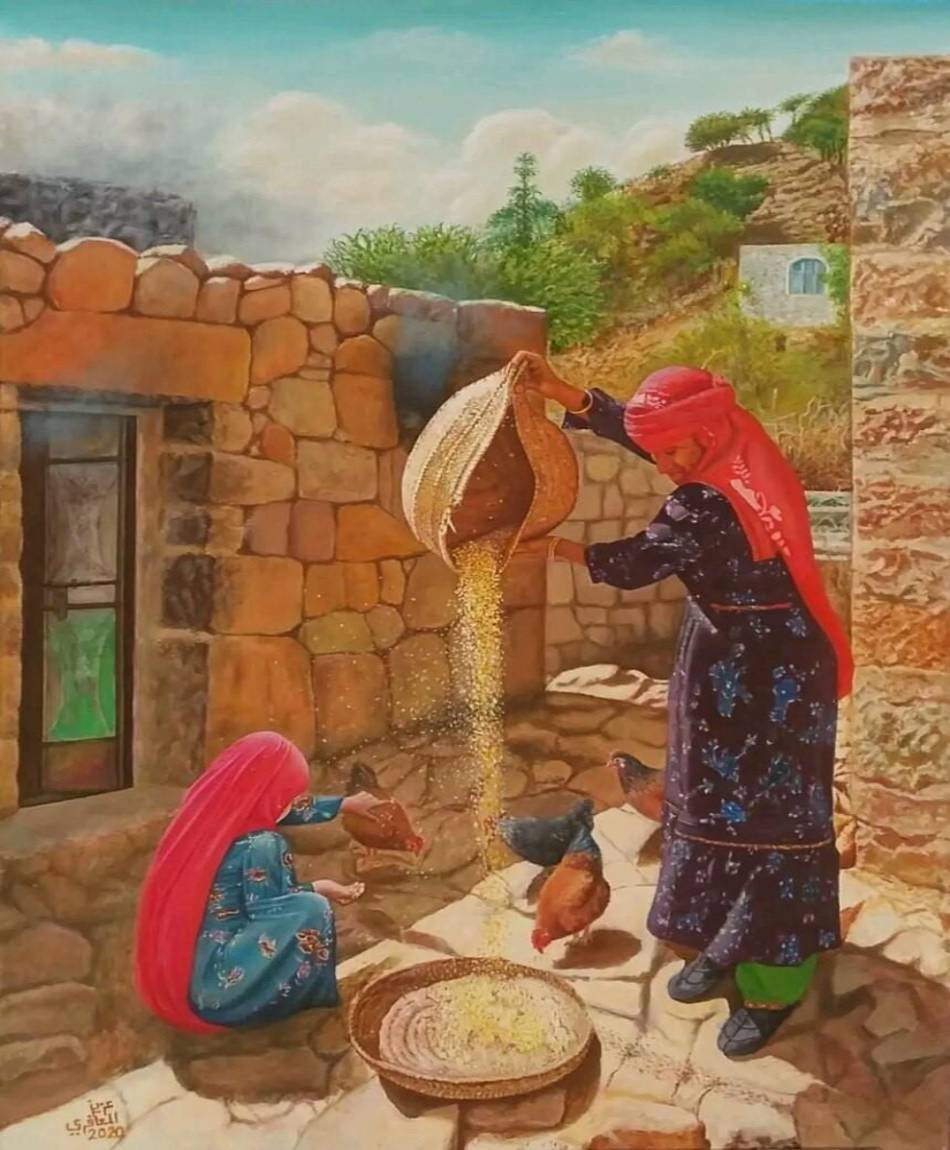

فقد المطبخ الريفي كثيراً من خصائصه، كتنّور الطين وموقد الحطب، وهما أساسيان لإعداد المأكولات التي طالما ميّزت الريف عن المدينة، كفطائر الذرة والدخن، والعصيدة. ولئن كان بالإمكان إعداد هذه المأكولات بتنّور الغاز والبوتجاز في المنزل المديني، فلن يكون بالإمكان الحصول على المذاق نفسه.

في الواقع، هناك عوامل مساعدة لعبت دوراً في تقبّل الرجال والنساء، على حدّ سواء، لهذه العادة. فإلى جانب الرؤية المباشرة للنساء النازحات يوقفن الحافلات المتوسطة العاملة في نقل الركاب، أدّى انهيار الاقتصاد المعيشي في اليمن عموماً إلى اضطرار الرجال إلى تقبّل استقلال وسائل النقل العامة برفقة زوجاتهم أو بناتهم، لأنهم لا يستطيعون تحمّل أجرة سيارة خاصة. وعندما وجدوا أن الأسر النازحة، التي يلمسون التزامها الأخلاقي بالمعايشة، تمارس عادتها في الانتقال بالمواصلات العامة كما كانت تفعل في المدينة، بدأوا تدريجياً بممارسة العادة نفسها بحكم الضرورة، وخلال أقل من عشر سنوات صار الأمر مقبولاً لديهم.

ماذا عن المعمار والمطبخ؟

غير أن هذا ليس كلّ شيء. فتآكل الخط الفاصل بين المدينة والريف اليمني لا يزال ينطوي على عدد من المظاهر الأخرى لأساليب الحياة. أبرز هذه المظاهر يشمل النمط المعماري والمطبخ. حتى مطلع الألفية الثالثة، كان البيت الريفي يُبنى بالضرورة من أحجار المنطقة نفسها أو من أحجار منطقة مجاورة. تدريجياً، صار الطوب الخرساني المصنوع في معامل محلية، مفضّلاً على الحجر بسبب كلفته المنخفضة. وبدلاً من أخشاب الأشجار المحلية، أصبح الخشب المستورد أكثر رواجاً. أما بالنسبة إلى الميسورين، فيعتبر تلبيس الطوب الخرساني بالرخام مظهراً اجتماعياً ضرورياً، إضافة إلى ضرورة أن يكون السقف مسلّحاً (حديد وخرسانة) بدلاً من الأخشاب والتراب. وفي الداخل، صار من الضروري بالنسبة إلى غالبية سكان الريف تسوية الجدران بالملاط الأسمنتي ثم طلاؤها. صار من الضروري أيضاً فرش أرضية المنزل بالبلاط، وتلبيس جدران الحمامات والمطابخ بالسيراميك، الذي غالباً ما يجلبه تجار مواد البناء من السعودية أو مصر أو فيتنام أو الهند. النوافذ أيضاً يجب أن تكون مصنوعة من الألمنيوم والزجاج، وهو نمط صار رائجاً في المدن اليمنية كما في الريف، بحيث صار من النادر جداً أن يرى المرء نافذة خشبية أو حديدية في بيت مبني حديثاً.

بهذه التجهيزات التي تحاكي البيت المديني تماماً، فقد المطبخ الريفي كثيراً من خصائصه، كتنّور الطين وموقد الحطب، وهما أساسيان في إعداد المأكولات التي طالما ميّزت الريف عن المدينة، كفطائر الذرة والدخن، والعصيدة. ولئن كان بالإمكان إعداد هذه المأكولات بتنّور الغاز والبوتجاز في المنزل المديني، فلن يكون بالإمكان الحصول على المذاق نفسه. لذلك تضطر بعض العائلات المولعة بالمذاق الأصيل إلى إضافة غرفة خارجية ملحقة بالمنزل، مخصصة لتنور الطين وموقد الحطب، وبجانبها غرفة أخرى للمواشي. غير أن معظم الأسر تخلّت عن نمط العيش الريفي، مستسلمةً لنمط العيش القائم على استهلاك ما في السوق، وهو بطبيعة الحال، مستورد بنسبة تفوق الـ90 في المئة.

هذا التآكل للسمات المميِّزة للريف عن المدينة صار حالة عامة في عموم اليمن، لا سيما في القرى التي طالها التوسع العمراني للمدن لوقوعها في طريقه، أو تلك القرى التي صارت قريبة من المدن بسبب هذا التوسع. هذا التحول الآخذ في الاتساع، لا يمكن فصله عن تحولات نمط العيش في السياق العالمي، بسبب التطور التكنولوجي المتسارع، وتلاشي المسافات.