مطلع الصيف الذي ينقضي اليوم ليبدأ عام دراسي جديد، انتحر حرقاً عماد الغانمي، وهو أستاذ متعاقد بالجامعات التونسية، ما أثار موجة من الغضب لدى جزء كبير من الشبيبة التي خاب ظنها من "ثورة" كانت هي الفاعل الرئيسي فيها فلم تجنِ منها سوى مزيد من البطالة والإفقار المتعمد والاستبعاد من مجالات الفعل السياسي.. الفئة التي تشكل من الناحية الديموغرافية قرابة نصف سكان البلاد، صارت في العقود الأخيرة عنوان ''المشكلات الاجتماعية" التي يواجهها المجتمع التونسي، وهي الفئة الأكثر هشاشة أمام تلك التحولات المتمثلة بشكل خاص في ''تهاوي المؤسسات" وتآكل شبكات الأمان التي تعطي للشبيبة جدوى الوجود الذاتي والفردي، ومن بين تلك المؤسسات العائلة والمدرسة والدولة وحتى الدين في صيغته الممأسسة، والأهم، نهاية عقود الشغل الدائمة التي كانت تضمن المكانة الاجتماعية والاستقرار المادي. وصارت تنتقل في ظل توصيات المانحين الدوليين إلى ''عالم العمل الهش"، أي العقود محدودة المدة التي تغيب فيها الحماية الإجتماعية، ويعطى فيها الحرية للمشغِّلين في اتخاذ قرار التسريح متى أرادوا ذلك ومن دون أي ضمانات تذكر.

مأسسة الهشاشة المهنية

وتعمل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، بدفع من أصحاب المصالح المتنفذين، على "مأسسة الهشاشة المهنية" بقصد إضعاف العمل النقابي من جهة، والتملص من مسؤولياتها الاجتماعية من جهة ثانية. وتتمدد هذه السياسة إلى قطاع الوظيفة العمومية الذي لا يزال مطمح الآلاف من خريجي الجامعات.. وحين ننظر إلى مسار عماد الغانمي نجد أنه من ضحايا الهشاشة المهنية المدعومة من الحكومة، ذلك أنه بمجرد أن قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنهاء ''خدمات'' 2600 أستاذ جامعي متعاقد من الحاصلين على شهادات الدكتوراه، أو من الذين هم بصدد إعدادها، وجد عماد الغانمي نفسه إلى جانب زملائه مرمياً في الشارع في حالة بطالة وعدم وضوح رؤية إزاء المستقبل، فأضطر إلى التعويل على ''اقتصاد التهريب" لحفظ البقاء بعد أن تهاوت مكانته الرمزية، إلا أنه لم يفلح في ذلك بفعل ''الدولة العقابية" التي منعته تحت يافطة "محاربة التهريب"، فذهب إلى إحراق نفسه أمام مركز الأمن في استعادة تراجيدية لمأساة البوعزيزي.

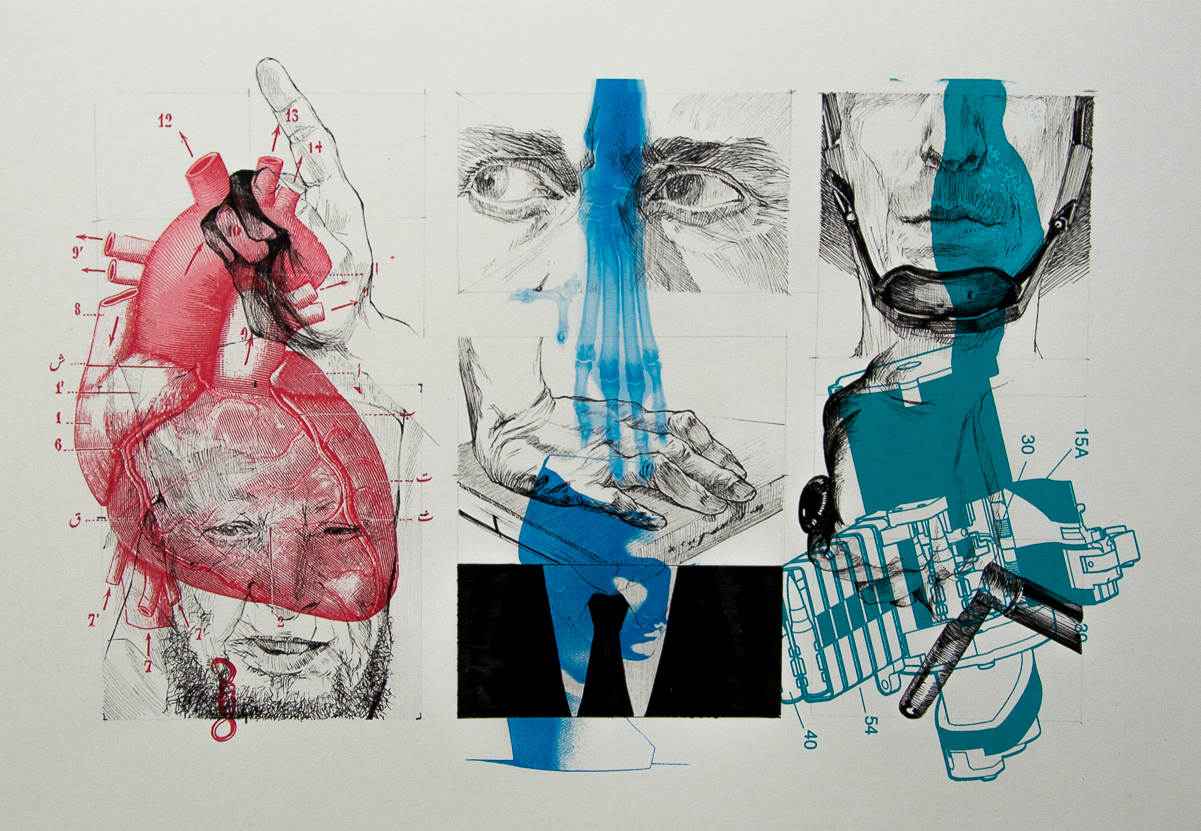

ذوات مجروحة وكرامة مهانة

مقابل تفشي البطالة وتعدد أشكال الفقر، ينتشر في تونس صعود صاروخي لطبقة الأثرياء الجدد المستفيدين من الفساد المتشابك مع المصالح السياسية والاقتصادية. وتتوسع المسافة الرمزية والاقتصادية بين الـ"هم" المندمجون في الحياة على نحو كامل والذين يمتلكون "جوازاً ديبلوماسياً" للنفاذ إلى كل النطاقات الاجتماعية، وبين الـ "نحن" مجروحة ومهانة ويكتنفها الشعور الدائم بأنها تعيش على تخوم الحياة الحقيقية. وهذه الـ"نحن" في تونس هي نحن شبابية في الغالب، حيث "ثمار الثورة" تم استيعابها من قبل النظام عبر إفراغها من مضمونها القيمي والاجتماعي وتحويلها إلى "تهمة بلاهة" لمن يمدحها أو يعمل على التذكير بمسبباتها، وبالغوغائية لمن يطالب تحت عنوانها بالحق بحياة كريمة.

حتى أن الفكرة الديموقراطية في تونس ـ وهذه من المفارقات ـ صارت في خدمة قوى النظام الذي غزى المجال العمومي عبر وسائل الإعلام المستفيدة من ''حرية التعبير''، ليس في اتّجاه خدمة الديموقراطية بل في منحى خدمة أصحاب النفوذ المالي. يتراكم الغيظ لدى الشبيبة التي تشعر أنّ "لا شيء قد تغيّر" وأنّ من وصل إلى الحكم لا يعيرها الاهتمام الكافي بل يمضي في "تكريس الظلم" وتغييب "العدالة"، وأنّ ''اللّعبة الديموقراطية" باتت لعبة الأقوياء أو بالأحرى ''لعبة الفساد'' المنتشر، والذي تحول شعار محاربته إلى مجرد نزعة خطابية تتردد في وسائل الإعلام، أشبه "بالإيديولوجيا الكاذبة".

وليس الاستبعاد الاقتصادي فقط هو ما يعمق إحباطات الشبيبة في تونس بل إن العمل المتزايد على الإقصاء من نطاق المشاركة السياسية هو أحد وجوه هذه الخيبة التي تعمقها عمليات "الاستثمار السياسي" للشبيبة عبر ما كان يعرف في زمن النظام السابق بـ "الحوار مع الشباب"، ويتواصل اليوم بالنظرة السياسوية نفسها للشبيبة و "الحيل" التي تتمثل في التعامل معهم وفق صيغة ''الإصغاء" التي تستمد جذورها من عمل الأطباء النفسانيين! فالشباب يقدم من الحكام الجدد كما القدامى، وكأنه حالة نفسية مرضية يجب الإحاطة بها، في حين يتعلق الأمر بضرورة رسم سياسات عمومية للشباب تستمد فاعليتها من عملية تغيير اجتماعي.

صرخة الشباب في وجه حكم الشيوخ

صار اللجوء إلى الانتحار لدى الشبيبة ظاهرة تثير تساؤلات المجتمع، وبعضاً من علماء الاجتماع وعلماء النفس في تونس. والانخراط في "الحركات الجهادية" هو أحد ملاذات الخلاص لهم، ليس لأنّهم يعادون الحياة ويعتبرونها "أتفه من جناح بعوضة" بل لأنهم يريدون أن يحيوا فعليا. هذا الانسحاب الفردي من الحياة هو عملية احتجاج وصرخة ''الذات" المهانة والمجروحة ضد عملية الاستبعاد. وبمقابل هؤلاء يقف "حكم الشيوخ'' الذي يمثله رمزياً وفعلياً كلٌّ من راشد الغنوشي وباجي القائد السبسي، ومعارضة أغلب رموزها هم أيضا من الشيوخ، إلى الحد الذي أعتبر فيه أن "ثورة الشباب قد ركب عليها الشيوخ". فمن مفارقات الثورة التونسية ومن نكباتها أن الماضي هو من يحكم المستقبل، وأن الكثير منهم يحبون ''النزعة الشبابية ولكنهم يكرهون الشباب". ولا يتعلق الأمر هنا بعملية تنظير لصراع بين الأجيال، ولكن الواقع يرتقي إلى مستوى الكارثة الوطنية.

وتتولد لدى الشبيبة التونسية الحالية التي لم تعاصر زمن "القضايا الكبرى" وشعارات ما بعد مرحلة الاستقلال، حالة من الانفكاك إزاء المستقبل وغياب للمعنى وقد صار جزء منها يسير نحو القطيعة مع المجتمع بأكمله، بالانخراط في الجماعات الدينية المغلقة التي تعطيه شعوراً بالأمان النفسي وتتيح له تضامنيات جديدة بعد أن تآكلت التضامنيات التقليدية. ويذهب جزء آخر من الشبيبية نحو كل أنواع المخدرات كملاذ وأيضاً كطريقة للاستمرار في العيش. ومن بين ثنايا كل هذا ينبثق العنف بينما تغيب الرؤية الواضحة سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي والتربوي لإعادة التفكير في موقع الشباب داخل المجتمع.