تزامَن تولّي حكومة «الكفاءات المستقلّة» المنبثقة عن الحوار الوطني في تونس بالإعلان عن تدفّق قروض جديدة. لعب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتراجع التصنيف السيادي لتونس دوراً هامّا في تصاعد الضغوط على الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة الإسلاميّة التي خشيت من «أسلمة الفشل»، ما يعني تحميل الإسلام السياسي مسؤولية سوء إدارة البلاد وتردّي الوضع الاقتصادي. لكن، بغض النظر عن كفاءة الحكّام من عدمها، وتقييم أداء الحكومات المتعاقبة منذ سقوط بن علي، فإنّ القاسم المشترك بينها يكمن في الاعتماد المكثّف على المديونيّة، إلى درجة بلوغ حجم القروض خلال الثلاث سنوات الأخيرة نصف الديون التي راكمها نظام بن علي خلال أكثر من عقدين، رافعة بذلك الدين الخارجي إلى ما يعادل تقريبا نصف الناتج الوطني الخام. لم يوقف سيل الانتقادات الموجّهة من الخبراء وجمعيّات المجتمع المدني عجلة المديونيّة. وأما المقاربات التقنيّة والحقوقيّة القائمة على ضرورة احترام الموازنة العامّة من جهة، وعلى رفض سداد الديون الفاسدة أو الكريهة (والمقصود هنا التي لم ينتفع بها الشعب التونسي تحت الديكتاتوريّة) من جهة ثانية، فهي على أهميتها، عاجزة عن قراءة المديونيّة في إطار الاقتصاد السياسي للسلطة في تونس قبل الثورة وبعدها.

تأميم الديون وخصخصة الثروة

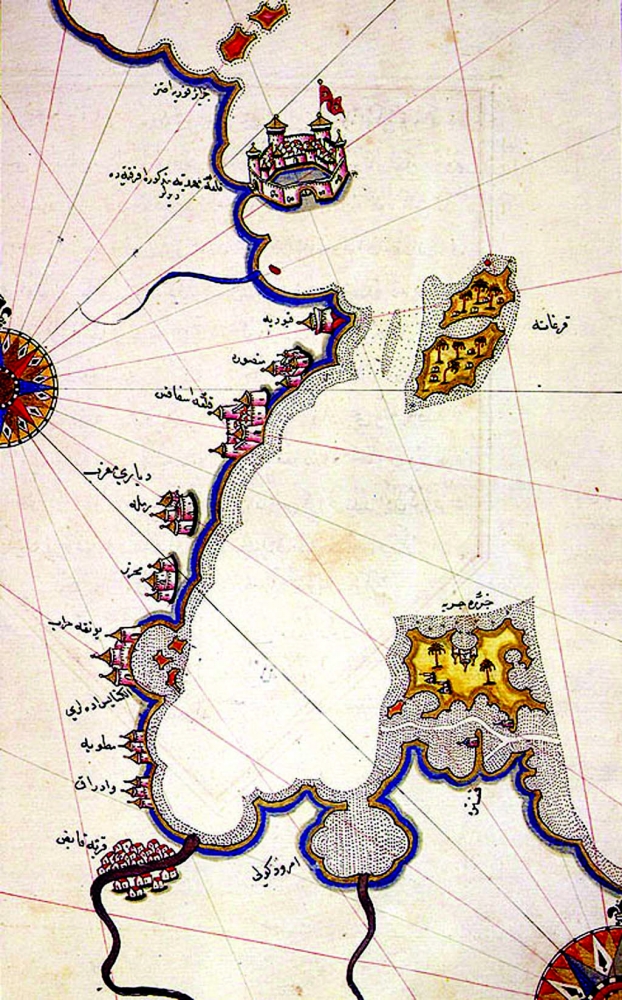

تبدو القراءات التي تربط بين المديونيّة وسوء إدارة شؤون دولة الاستقلال قاصرة عن فهم هذه الظاهرة، خصوصا أنّ المديونيّة مثّلت قاسماً مشتركاً للأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ القرن التاسع عشر. لقد كان لإنهاء القرصنة أو «الجهاد البحري» في البحر البيض المتوسّط في القرن الثامن عشر، وصعود التجارة البحريّة الأطلسيّة التّي سيطرت عليها القوى الاستعماريّة مقابل تراجع الخطوط التجاريّة العابرة للصحراء، الأثر الكبير في فقدان الإيّالة التونسيّة لموارد ماليّة هامّة، وبالتالي في تراجع الأسس الماديّة للحكم. استفحلت هذه الأزمة طوال القرن التاسع عشر، خصوصا بعد إلغاء تجارة الرقيق، وسعي القوى الأوروبيّة إلى غزو الأسواق الخارجيّة، وارتفاع كلفة الإصلاحات العسكريّة والصناعيّة التي كان مصيرها الفشل، ما أدّى إلى دخول حكم «البايات» (ولاة العثمانيين في البلاد وحكام تونس قبل الاستقلال) في أزمة ماليّة خانقة. كان ثمن التجاء الطبقة الحاكمة للتداين، لتطوير وتحديث أجهزتها العسكريّة والإداريّة بما يضمن إحكام سلطتها على الدواخل وإخضاع القبائل الرافضة للجباية، منح المزيد من الامتيازات التجاريّة والجبائيّة للقوى الأوروبيّة، ما ساهم في مفاقمة العجز ودخول البلاد في حلقة مفرغة. انتهى الأمر بفقدان الدولة حريّة التصرّف في مواردها الماليّة وتدخّل القوى الأجنبيّة لتصفية الديون التونسيّة.

مع الاستعمار دخلت المديونيّة في معادلة السلطة في تونس، ولم تنته بخروجه، خصوصا أنّ الطبقة الحاكمة التّي أفرزها الاستقلال جعلت من السلطة مدخلا للثروة. لعب الاقتراض الخارجي دورا اساسيّا في بناء دولة الاستقلال وفي تمويل «رأسمالية المحاسيب» التي تلت الانفتاح الاقتصادي. دخل الكثير من كبار موظّفي الدولة عالم الأعمال، وأوكلت لهم مهمّة بناء القطاع الخاصّ معتمدين في ذلك على علاقاتهم مع مراكز القرار وعلى التسهيلات والقروض البنكيّة المُيسّرة. بهذا المعنى، فإنّ الاقتراض ليس مجرّد تمويل مالي للحياة الاقتصاديّة بل هو وسيلة للترقّي الاجتماعي ولمراكمة الثروة عبر التقرّب من دوائر الحكم ومراكز النفوذ السياسي. تطوّر اقتصاد الدين تحت نظام بن علي إلى درجة صار فيها منح القروض بالمحاباة، ودون ضمانات، يخضع للسمسرة البنكيّة والسياسيّة مقابل عمولات ضخمة وولاءات متجدّدة على إيقاع الأقساط التي يجب التهرّب من سدادها والامتيازات التي يقتضي تحصينها سلوكا مهادنا، طيّعا ومستكينا. هكذا مُنحت القروض لتمويل مشاريع خاسرة ولإطالة عمر شركات مفلسة، كما هو شأن شركة بيع التجهيزات المنزليّة «باتام» والعديد من النُزل في القطاع السياحي، وفي كثير من الأحيان لتمويل مشاريع وهميّة وُظّفت أموالها في المضاربة في البورصة والعقارات، إلى درجة بلغت فيها القروض التي لا يمكن استرجاعها 24 في المئة من مجمل القروض البنكيّة في العام 2003. وتراجُع هذا الرقم ليصل في العام 2011 إلى 13 في المئة ليس مردّه قدرة البنوك على استرجاع هذه القروض، بل بنسبة كبيرة بسبب فسخها وإلغائها، خصوصا إثر تصاعد ضغط المؤسّسات الماليّة الدولية التّي طالبت بالمزيد من الشفافية في هذا القطاع. بهذا المعنى، فإنّ العائلة الحاكمة السابقة لم تكن وحدها المستفيدة من هذا النهب المنظّم للمال العام عبر الاقتراض، بل مارسته أجزاء واسعة من طبقة رجال الأعمال والبورجوازيّة الطفيليّة المكوّنة من فيالق المضاربين والمقامرين. وفي هذا الإطار، يتذكّر التونسيّون جيّدا قائمة المئة عائلة التي نهبت البلد، والتي كان أصدرها البنك المركزي التونسي في 2003. ليس الأمر إذاً عرَضيّا حتّى يُصنّف في خانة «الفساد»، ولا هو هامشيّ حتّى يقع حصره في إجراء جرد للديون يتمّ من خلاله فرز الفاسد من الذي لم يمسسه سوء: إغراق الدولة في الديون، ثمّ توزيعها عبر شبكات زبونيّة وانتهازية بمنطق الولاءات والأعطيات والهبات، هو في قلب ممارسة السلطة. ليس الاقتصاد خارج السياسة بل هو في صميمها. لطالما تعامل نظام بن علي، ومن قبله بورقيبة، مع البلد ومقدّراته وكأنه كعكة يوزّعونها على الأنصار والأتباع والطامعين، يُذكّون فيهم الطمع والتملّق والنهم الغنائمي، ويستقوون بهم على بقيّة الشعب الذي يجودون عليه بالفتات. في المحصّلة وقع تأميم الديون وخصخصة الثروات.

الاقتراض ريع السلطة

رغم مخاطر التبعيّة وارتهان القرار الوطني، فإنّ السلطة في تونس اعتمدت تاريخيّا على الاقتراض كريع لتوطيد حكمها. جعلت النُخب الحاكمة من الاقتراض الخارجي خيارا لا بديل منه، معتمدة في ذلك على وهم طالما سوّقت له، وهو أنّ تونس، عكس جيرانها، لا تملك موارد طبيعيّة كالنفط والغاز، وبالتالي فهي تعوّل على تضحيات أبنائها لبناء اقتصاد مرتبط بالخارج يكون قادراً على المنافسة. احتكرت النخب الحاكمة موقع التفاوض مع المؤسّسات الماليّة العالميّة وسلطة توزيع الريع المتأتّي من الاقتراض، وجعلت من التبعيّة التي فرضتها العلاقة غير المتوازنة مع الخارج ورقة لبناء هيمنتها في الداخل. يقع في هذا الإطار سعي نظام بن علي إلى تسويق نموذج تونس كـ«التلميذ النجيب» للمؤسّسات المالية العالميّة، القادر على التكيّف مع شروطها المجحفة والإيفاء بتعهّداته إزاءها. كان الاقتراض المحموم لتغطية الحاجة الماسّة للسيولة، بما يضمن استقرار العلاقات الزبائنية وتقاسم الكعكة الوطنيّة، خيارا ضيّق الأفق ألقى بالاقتصاد في دوّامة الرداءة والحلول الظرْفيّة، مثل بيع حجوزات فندقيّة بأثمان بخسة لا تغطّي كلفتها، أو غضّ الطرف عن الاقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي... وهذه انتهت بتفجّر الأوضاع وسقوط النظام.

سقط النظام ولم تقع إعادة النظر في التوازنات التّي حكمت الاقتصاد السياسي للسلطة في تونس لأكثر من ثلاثة عقود. واصلت حكومة الباجي قائد السبسي، ومن بعدها حكومات الترويكا بقيادة حركة النهضة، الاعتماد المكثّف على الاقتراض. اقتضت العمليّة السياسيّة ترويض الحراك الثوري وإخراجه من الشارع إلى المكاتب والقاعات المغلقة. دفعت الثورة أجزاء واسعة من الشعب الذي استوعبته على مدار عقود الهوامش الاقتصادية والاجتماعية إلى معترك المطالبة بالتغيير وبالعدالة الاجتماعية. كانت الإجابة بتوزيع المنح على حاملي الشهادات الجامعية المعطّلين على العمل، وتوفير العمل المؤقّت لاستيعاب العاطلين، وزيادة أجور قطاعات واسعة من الأجراء. مثّلت هذه الحلول الظرفيّة نوعاً من تصدير الأزمة للمستقبل. صعد الإسلاميّون إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع حاملين معهم آمال ناخبيهم في التغيير، لكنّهم اعتمدوا الخيارات نفسها القائمة على الإنفاق والاقتراض، فيما تقتضي العدالة الاجتماعيّة حلاً جذريّا يقطع مع امتيازات المتنفّذين وتناقضات المرحلة السابقة، وليس مجرّد مسكّنات، وهذا ما لم يجرأ الإسلاميّون على فعله. وهم عملوا على إعطاء ضمانات للخارج والظهور بمظهر الحكم المسؤول والحريص على عدم تغيير المعادلة، وعلى التموقع كبديل للطبقة الحاكمة السابقة المعروفة بـ«الدستوريّين». لم تبادر الترويكا الحاكمة إلى إجراء إصلاح جبائي يضمن العدالة الضريبيّة، وظلّ الإصلاح المقترح مجحفاً في حقّ طبقة الشغّيلة، ولم تفتح ملف القروض التي لم يقع سدادها ولم تجرؤ على رفع السرية البنكية وتمكين الرقابة المالية من تعقّب الأموال المشبوهة ومكافحة التهرب الضريبي. لا يمكن تفسير ذلك بانهماك الإسلاميين وحلفائهم ـ الذين شاركوهم الحكومة وليس الحكم ـ في العمليّة السياسّية والدستوريّة. والدليل مماطلة حركة النهضة في إدراج فصل في الدستور يقضي بحقّ الشعب في مراقبة الصفقات في قطاع الثروات الطبيعيّة والطاقّة والمناجم، وهو القطاع المعروف باستشراء الفساد فيه، خاصّة أن ثروات هامّة ما زالت تُباع بمقتضى صفقات وتسعيرات تعود إلى الحقبة الاستعماريّة كما هو حال الملح مثلا. لم يمرّ هذا الفصل إلا بعد ضغط كبير من منظمات المجتمع المدني، وبعد استبسال أحد النواب، وهو رئيس لجنة الطاقة، في الدفاع عن مقترحه وتهديده بالاستقالة من المجلس التأسيسي. تجربة حركة النهضة في الحكم لم تُثبت فقط أنّها لا تملك برنامجا «ثوريّاً»، ولكنّها أكّدت عدم رغبة الإسلاميين في تونس في إصلاح هيكلي وجذري للدولة من خلال إعادة النظر في الأسس الماديّة والتاريخيّة التي قامت عليها السلطة. الأرجح انّ الإسلاميين اختاروا البراغماتيّة، فهم يعلمون جيّدا أن التبعيّة هي ثمن التمكين أو على الأقلّ ثمن تطبيع وجودهم كقوّة سياسيّة مراهنة على حكم دولة اقتصادها مرتبط بالدوائر الماليّة العالميّة.

ماذا بعد إسقاط النظام؟

لا يمكن اختصار مشكلة تفاقم المديونيّة في قلّة كفاءة الحكّام أو في فسادهم المالي والأخلاقي. المديونيّة مرتبطة أساسا بميكانيزمات الحكم وبالتحالفات الاقتصادية والسياسيّة التّي تُحوّل الدين العام إلى ثروات خاصّة، وبالمصالح التي تحمي نفسها من خلال سيطرتها على الدولة. واهمٌ من يعتقد أنّ الدستور كان رهان المرحلة الانتقاليّة. لم يكن الدستور سوى معركة جانبيّة لمعركة أكبر هي معركة السيطرة على الدولة بما هي مركزحفظ المصالح الاقتصاديّة والاجتماعيّة لقطاعات متنفّذة. أنهكت المعركة بين القوى القديمة والقوى الصاعدة التّي أفرزتها الانتخابات العامة، الطبقات الشعبيّة التي صارت تعاني بعد سقوط النظام من تردّي الوضع المعيشي والتضخّم وانعدام الأمن، ولسان حالها يقول «كان الحال أفضل عندما كان أسوأ!». ذلك انّ إسقاط النظام بدون قلب التوازنات الاجتماعيّة والاقتصاديّة المهيمنة لا يمنع من إعادة صياغة ذلك النظام نفسه، عن طريق إدماج نُخب جديدة، وفق مقولة غرامشي عن «تغيير كلّ شيء حتّى لا يتغيّر أي شيء».