قال لي الشاب أثناء وقوفنا في منتصف جسر "الرينغ": "أنا وأنت لا نشبه بعضنا بشيء. محاولة النقاش التي تقترحينها ستؤدي إلى كارثة".

أرد عليه بالقول: "هاجر أبي قبل حوالي الـ 40 سنة من لبنان بهدف تأمين حياة كريمة لنا، أبي إبن الرجل الذي يُكتب على إخراج قيده قرب خانة المهنة: "فلّاح". تغرّب طوال حياته ولم يستطع العودة حتى عند وفاة والدتنا في صغرنا، لأنه اختار أن يكون منتجاً على أن يكون فقيراً. الآن، وحين كبرت فقط، فهمت خياراته وسامحته. ودائماً ما أردّد بيني وبين نفسي، الحمد لله أنه ليس هنا لأننا لن نتمكّن أنا وإخوتي من الإهتمام به كما يجب. أبي أيضاً أجلسنا قبل 19 عاماً فوق حُطام ما تبقّى من منزله الأول الذي قصفته إسرائيل، ودلّنا على بلاط المطبخ المزخرف. يومها بكى وحمل معه حفنه من التراب، وضعناها للذكرى في مزهرية".

أردت أن أشرح لمحمّد إبن "خندق الغميق" أنّني كثيراً ما ادّعيت المرض في صغري بهدف التهّرب من المدرسة. كنت في التاسعة من عمري، أجلس قرب الخزانة الخشبية وأخترع عوالم خاصّة بي، حين بتاريخ 25 أيار/ مايو 2000 خرجتُ من عالمي إلى الواقع بسبب صراخ أمي، طرقها على باب جارتنا ورقصها على وقع كلمة "تحررنا، تحررنا". في تلك اللحظة اكتشفتُ أن لي قرية إسمها "ميدون" تهجّر منها جدّي تاركاً خلفه كرماً قرب العين، تملؤه أشجار التين والزيتون وسنديانة واحدة كان يرتاح تحتها.

عاد محمّد. جلس معنا، وأكمل الدائرة التي صنعها المتظاهرون وشباب منطقة الخندق الغميق، نظرتُ إليه وابتسمت: "ربما نحن نشبه بعضنا أكثر مما تتصور". نحن جيل لا دماء أو حرب بيننا وصراعنا طبقي في وجه المنظومة. قد لا نلتقي يوماً ما في سهرة، في مجلس عاشورائي أو في شارع أثناء ذهابنا إلى عملنا، لكننا في هذه اللحظة، وبعيداً عن الدين والشعارات، نعيش حيوات متوازية تلتقي في نقاط عدّة. نحن امتداد بيئة واحدة ولكلّ مساره. أنا، اخترتُ الخروج عن خطّها الفكري والعقائدي الذي طغى منذ سنوات. لكنّي أفهمها جيداً ورغم خلافي الجذري معها فبإمكاني أن أحترمها، وأدرك أنّها لن تختفي قبل زمن.

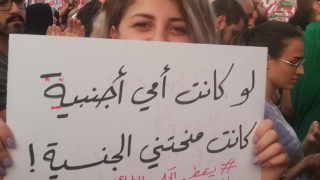

سأعود إلى الواقع وأكرّر: نحن جيل تعتبره السلطة وسيلة لمواجهة خصومها، نحن الذين لا ننتمي لأحزاب لا نستطيع وحدنا قلب الموازين. المحاسبة تبدأ من الداخل، من أبناء الأحزاب التي تتفق فيما بينهاعلينا، فيُعفى عن العميل والمطبِّع، وعن كل من لوّث يده بدماء الآخر، وذلك بهدف إنجاح لائحة إنتخابات. حالياً ورغم كل إختلافاته التي لن تلغى بلمح البصر، أو أبداً، الشعب هو الحاكم، ونحن المتظاهرون برهنّا أن وسائل الترهيب، وخطابات التخوين لم تعد تخيفنا، ولن نتراجع، وبالتالي لم يعد لدينا حلول سوى "التآمر" على السلطة بساحاتها.

انتهى العاشر كما أسمته صديقتي صباح. أحُرقت الخيم، كُسِرت يد فتاة وتمّ سحلنا. في المساء، عدنا وفرشنا الشارع بوسائل أقوى وأفضل، وعلى مدّة ساعتين راقبتُ كيف يتمّ بناء مجتمع صغير من جديد. كلّ يفعل ما يجيده بتنظيم فطري يؤدي في نهاية المطاف إلى نجاح حتمي. ليلة أمس، وبأسلوب مضحك ومبكي في آن، بدأنا نعد ما تبقى معنا من نقود، وقررنا أن البقاء في الشارع وأن التبادل التي يحدث بيننا هو الوسيلة الأفضل للحفاظ على أنفسنا. فبعد عمليات التكسير الضرورية التي حدثت وبرهنت أن الشعب لا يشعر بانتمائه الى الأملاك العّامة أو أنها له، استلمنا ما تبقّى وصنعنا دورة إقتصادية ربما هي أفضل ما حدث منذ عامين. دورة يستفيد منها البائع والمشتري، ابتداء من المأكل والمشرب وصولاً إلى وسائل الترفيه. وحين عاد الشارع لنا، أدركتُ انا شخصياً، وللمرة الاولى في حياتي، أن لي وطن أحبّه، يشبهني، ولا مانع لدي أن أجلس حتى بزوغ الفجر للدفاع عنه عبر إقفال الطرقات وشل كل حركة رأسمالية تسعى لدهسنا من جديد.

بين البارحة واليوم اختلف المشهد. تلاشى العنف نوعاً ما، بدأت النقاشات تعلو أكثر، والغضب الواعي سيطر على الإحباط. أغلبنا وفي كل المناطق، نشعر أننا ننجز ما نسعى إليه، وأننا نكتب قصّة أكبر منا جميعاً. ليس من الضروري أن نحلل ونفهم كل النتائج حالياً، لكننا في طور اعتماد السيناريو الأفضل بعد فشل نظامنا. قد لا نكون الجيل الذي سيستفيد من كل النتائج، لكني الآن، وأثناء وقوفي في وسط الأحداث، أعلم أنني أشارك بتغيير عظيم يَصنع سلسلة بشرية تمتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، سلسلة تواجه بلحمها الحي ما تبقى من رصاص الحروب والقنابل العنقودية، وبصدرها المشروح، نظاماً طائفياً سيُهد فوق كل ظهر يحمله. أعلم أن أصواتنا المختلطة والمتخبّطة حالياً ستتردّد أمواجها لسنوات قادمة، وأقلّه حين تقف أختي الصغيرة مكاني في المستقبل ستقول لي: "شكراً لأنكم لم تورّثونا ما تبقى من الحرب الأهلية".