تم انتاج هذا المقال بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المقال أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

عندما نتحدث عن "العشوائيات" فذلك لا يعني بالضرورة الحديث عن رقعة جغرافية / سكنية تنبت في الخلاء، وتنمو وتعيش في معزل عن ديناميات المجتمع. في تونس على الأقل، ليست الأمور كذلك.

هناك أساساً أحياء شعبية قديمة على تخوم المدن تدهورت حالتها تدريجياً، نظراً لاستفحال البطالة والفقر ولاكتظاظها بالنازحين من طبقات ومناطق أخرى، وأيضاً بسبب تراجع الحضور الحكومي، البشري والمالي والمؤسساتي، فتحولت إلى تجمعات مهمشة على الرغم من قربها من المركز.

وهناك أيضاً تجمعات أقيمت في الأصل دون رخص على تخوم الأرياف، فوق أراضٍ فِلاحية أو بالقرب من مناطق صناعية على أطراف المدينة، ثم اتسعت تدريجياً وازداد عدد سكانها بشكل دفع الدولة إلى التسليم بالأمر الواقع و"شرعنتها" ومحاولة إدخالها في مخططات التهيئة العمرانية، لكن دون توفير الحد الأدنى من الخدمات والمرافق، وبلا خطط لتطوير هذه الأحياء السكنية الجديدة، وإدماجها في سياسات التنمية والنهوض الاجتماعي. تتحول هذه التجمعات إلى عشوائيات "منظمة" و"قانونية"، تعترف بها الدولة ولكن لا تعترف بحقوق ساكنيها.

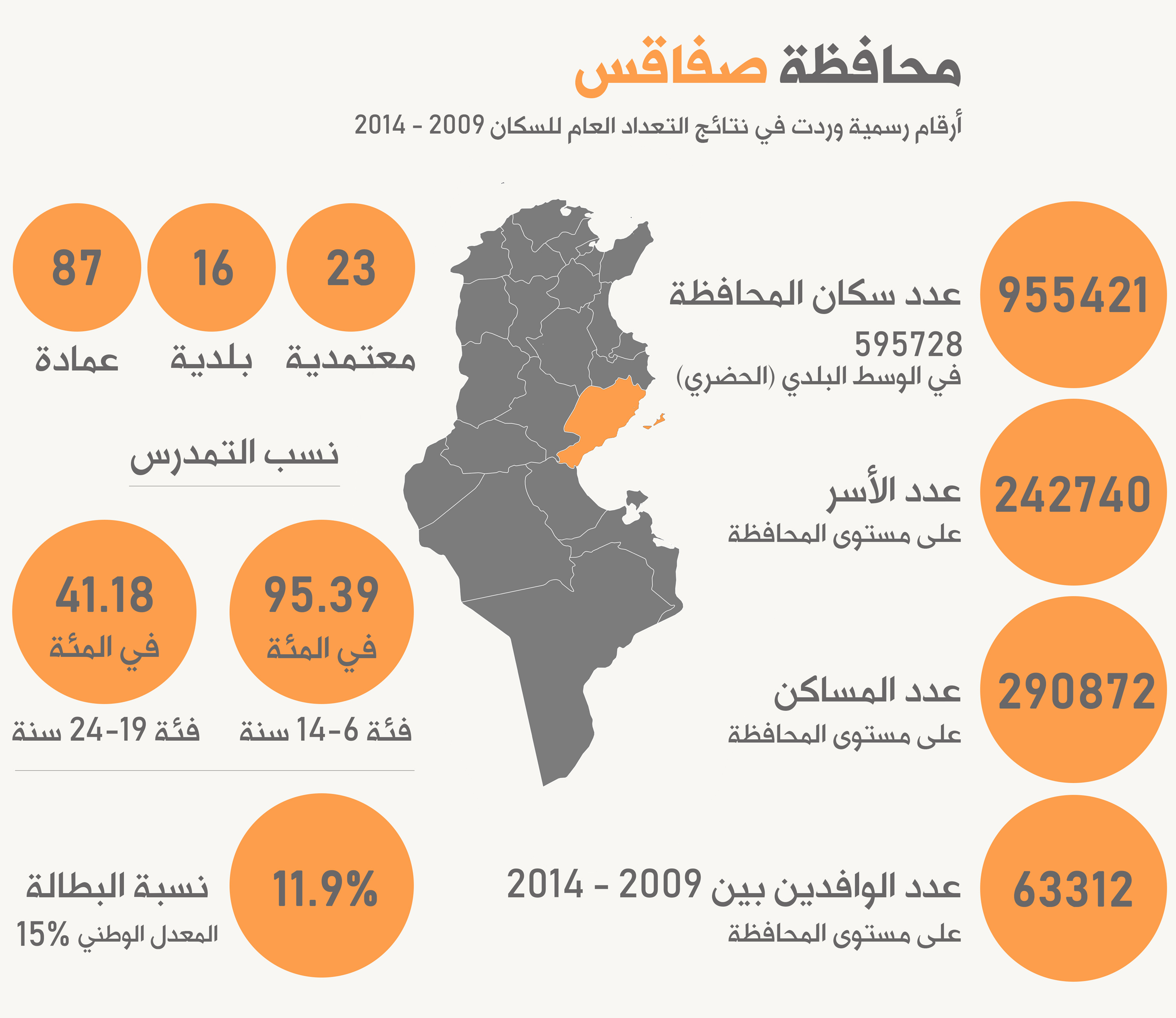

وثمة نوع ثالث من "العشوائيات" التي لا يتحدث عنها أحد تقريباً لأنها "غير مرئية"، ليس بسبب وقوعها في مناطق معزولة أو بعيدة عن مراكز المدن، بل لأنها تنبت وتنمو في قلب أحياء سكنية منظَّمة يقطنها أساساً أبناء الطبقة الوسطى. هذه الظاهرة تخص المدن الكبرى في إقليم الوسط الشرقي الساحلي: محافظات صفاقس وسوسة ومنستير والمهدية. ويعتبر هذا الإقليم، بالإضافة إلى محافظتي تونس العاصمة ونابل (شمال شرقي)، من أكثر المناطق التونسية ازدهاراً نظراً لكثافة وتنوع النشاط الاقتصادي فيه والتطور النسبي للبنى التحتية، وتركز المؤسسات الجامعية والاستشفائية. كل هذا يجعلها منطقة جاذبة لسكان المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف البنى الاقتصادية وتهميش الدولة لها. وتعتبر منطقة الوسط الغربي المجاورة (محافظات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين)، التي تسجل أضعف نسب تنمية على المستوى الوطني، هي المصدر الأول للنازحين نحو محافظات الوسط الشرقي. هذا الإقبال خلق طلباً كبيراً على المساكن ذات الإيجار المنخفض، فنشأت ظاهرة جديدة : تجمعات إسكانية للوافدين الفقراء تشبه العشوائيات، تنشأ وتتطور في قلب أحياء منظمة تسكنها أساساً الطبقات الوسطى. هذه الظاهرة وإن كانت موجودة في أغلب محافظات الوسط الشرقي، فإن حضورها أقوى بكثير في محافظة صفاقس، وتحديداً في الضواحي الشمالية والغربية القريبة من مدينتها الرئيسية.

في البدء كانت "الغابة"..

حتى أواخر القرن الثامن عشر، كان أغلب سكان مدينة صفاقس يقطنون داخل أسوار "المدينة العتيقة" ذات المعمار العربي - الإسلامي ("البلاد العربي" كما تسمى حالياً) أو في أحياء ملاصقة لها تسمى "الأرباض". مع التطور الديمغرافي والاقتصادي، وخاصة مع قدوم المستعمر الفرنسي، اضطر السكان إلى الخروج تدريجياً من المدينة، والتوجه نحو "الغابة" شمال وغرب المدينة (بعيدة عنها من 2 إلى 10 كيلومترات). و"الغابة" هي أراضٍ شاسعة تتألف من بساتين تسمى "الجِنان" معروفة بأشجار اللوز والكروم والقوارص وأنواع أخرى من الفواكه. أغلب العائلات الصفاقسية التي كانت تقطن المدينة العتيقة، كانت تمتلك بستاناً تبني فيه مسكناً يسمى "البرج" وتنتقل إليه بداية فصل الصيف لجمع محاصيل الأشجار المثمرة، وكذلك للاستمتاع بجوار الطبيعة والخضرة والهواء المنعش، ثم تعود إلى بيوتها الرئيسية في فصل الخريف. تدريجياً أصبحت المساكن الثانوية هي الرئيسية، وتحولت "الغابة" إلى منطقة سكنية نشأت حولها مراكز للتجارة والحرف لكن دون قطع العلاقات مع المدينة العتيقة. تطورت هذه المنطقة الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من وسط المدينة، لتصبح مراكز حضرية توجد بها مؤسسات تعليمية وبنى تحتية وإدارات وورش حرفية ومصانع وغيرها، وأصبح لها ثقل ديموغرافي واقتصادي كبير. و"الغابة" ليست تسمية رسمية أو تقسيماً إدارياً / ترابياً منظّماً. بل هي تسمية شعبية ومحلية لمنطقة شاسعة تشترك أحياؤها في عدة خصائص ديموغرافية واقتصادية واجتماعية - ثقافية. وهي تمتد على ثلاث معتمديات (المعتمدية هي تقسيم إداري أكبر من البلدية، وأصغر من المحافظة): ساقية الدائر وساقية الزيت وصفاقس الغربية، على بعد 3 إلى 10 كيلومترات من وسط مدينة صفاقس. ويمكن القول أن "الغابة" كانت في البداية منطقة فلاحية، ثم أصبحت وسطاً حضرياً تحول تدريجياً إلى مدن صغيرة.

هناك تجمعات أقيمت في الأصل دون رخص على تخوم الأرياف، فوق أراضٍ فِلاحية أو بالقرب من مناطق صناعية على أطراف المدينة، ثم اتسعت تدريجياً وازداد عدد سكانها بشكل دفع الدولة إلى التسليم بالأمر الواقع و"شرعنتها". تتحول هذه التجمعات إلى عشوائيات "منظمة" و"قانونية"، تعترف بها الدولة ولكن لا تعترف بحقوق ساكنيها.

تقسم منطقة الغابة إلى "ثنايا" (طرقات رئيسة) و"حُوَم" (أحياء) و"مراكز" (تجمعات للتجار والحرفيين والخدمات). وعلى المستوى الاجتماعي والطبقي، بقيت العائلات "الصفاقسية" القديمة المنتمية للطبقات الوسطى هي العنصر المهيمن على "الغابة"، وذلك حتى أواخر الثمانينات الفائتة. في تلك الفترة بدأت البلاد في اختبار نتائج سياسات اقتصادية تنموية انطلقت في السبعينات من القرن العشرين، وقامت على تهميش الفِلاحة لصالح السياحة والصناعات الخفيفة، وكذلك بدأ تخلي الدولة تدريجياً عن مسؤولياتها الاجتماعية وقيامها بتقليص نفقاتها الاجتماعية. هذه السياسة أجبرت أعداداً كبيرة من الفلاحين وأبنائهم - وغيرهم من سكان المناطق الريفية والمهمشة - على ترك العمل الفِلاحي وأراضيهم للبحث عن عمل في المدن التي شهدت حركية اقتصادية كبيرة وضمنت جودة حياة أعلى. ومثّلت مدن الوسط الشرقي، ومن بينها صفاقس، وجهة رئيسية للنازحين. وصفاقس هي ثاني أكبر محافظة في البلاد، وتلعب دور عاصمتها الاقتصادية، وهمزة وصل بين جنوبها وشمالها: آلاف المصانع والورش الحرفية والمؤسسات التجارية والخدماتية، بالإضافة إلى مطار وميناء للصيد للبحري وآخر تجاري وملايين أشجار الزيتون واللوز. وهي أيضاً قطبٌ استشفائي (مستشفيان جامعيان عموميان، وعشرات المصحات الخاصة) وتعليمي: عشرون مؤسسة جامعية، ومئات المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد الثانوية التي تحقق نسب النجاح الأعلى في الامتحانات الوطنية. طبعاً إيجار السكن في وسط المدينة والأحياء الملاصقة له مرتفع، ولا يناسب نازحين فقراء يبحثون عن عمل، أما الأحياء الشعبية فهي مكتظة أصلاً ويندر أن تجد فيها بيوتاً شاغرة.

قدّمت "الغابة" حلاً وسطاً، فهي ليست قريبة جداً من وسط المدينة ولا بعيدة جداً عنه، وهي منطقة شاسعة تتميز بمساكنها الأفقية المتباعدة، كما أنها تتمتع بالمرافق والخدمات الأساسية. السكن في هذه المنطقة يمكّن الوافدين الجدد من الحصول على عمل بشكل سريع مع دفع إيجار منخفض. فهي على بعد كيلومترات فقط من عدة مناطق صناعية: "بودريار" 1 و2 شرق المدينة، و"طريق قابس" جنوبها و"سيدي صالح" و"الحنشة" و"العامرة" شمالها. وتشهد المدينة، سواء في المركز نفسه أو في منطقة "الغابة"، نشاطات بناء وتعمير كبيرة ومستمرة، مما يخلق حركية تستوعب جزءاً كبيراً من الوافدين الذكور. في حين أن الوافدات تتجهن أكثر نحو معامل النسيج والصناعات التحويلية الخفيفة. كما أن كثرة عدد الأثرياء والمساكن الفخمة في المدينة تفتح أبواب العمل في محالات البستنة والصيانة والحراسة للذكور، والأعمال المنزلية بالنسبة للإناث. هناك أيضاً العمل الفِلاحي الموسمي خلال فترة جني محاصيل الزيتون واللوز. ويبقى حضور الوافدين الجدد ضعيفاً في قطاعات الخدمات والتجارة المنظمة خاصة بالنسبة للذين لديهم مستوى تعليمي ضعيف. لكن الاقتصاد الموازي لا يهتم بالمؤهلات ويمنح الجميع فرصة...

توافد المئات، ثم آلاف النازحين الفقراء على منطقة تسكنها أساساً الطبقات الوسطى، خلق دينامية أنتجت حالة معمارية / اجتماعية جديدة...

بيوت شبه "سرية" وسكان "أشباح"

تزايد النزوح إلى المدن الكبرى تزامن أيضاً مع تحولات كبيرة عاشتها الطبقات الوسطى المدينية. فتقليص دعم بعض السلع، وتحرير أسعار بعضها، وتراجع إنفاق الدولة على الصحة والتعليم، وظهور أزمة بطالة حاملي الشهادات الجامعية، وانتشار ثقافة الاستهلاك، كلها عوامل ستدفع جزءاً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطى إلى البحث عن مصادر دخل تكميلية لمجابهة تردي مقدرتهم الشرائية. وكان تأجير البيوت من بين الحلول التي التجؤوا إليها. طبعاً من يحتاج إلى دخل إضافي ليحسن أحواله لن يبني منزلاً فخماً ويؤجره، فهذا استثمار فاشل، خاصة عندما يكون الطلب على الإيجار في تلك المنطقة متأتياً أساساً من ضعف حال الذين يبحثون عن إيجار رخيص. ما الحل إذاً؟ تأجير بيوت قديمة متداعية، بعضها بُني في بدايات القرن العشرين، أو "تهيئة" كراجات ومخازن وتحويلها إلى ما يشبه المساكن، أو بناء "بيوت" جديدة بمساحة ورفاهية علب السردين. عادة ما يكون المسكن المعروض للإيجار مكوّناً من غرفة ضيقة واحدة أو غرفتين في أقصى تقدير مع مطبخ وحمام صغيرين. وهناك من يؤجر كراجات دون تقسيمها أو تهيئتها للسكن أصلاً. يختار صاحب البيت أرخص مواد البناء وأقل التجهيزات جودة، وهذا يشمل الأبواب والنوافذ (إنْ وُجدت) والأرضية وشبكات الإنارة والمياه والصرف الصحي (إنْ وجدت مرة أخرى). وبالطبع ستتردى حالة المسكن سريعاً خاصة وأن عدد القاطنين فيه كبير، فأغلب المستأجرين من العمال اليوميين الفقراء، الذين لا يقدرون على مصاريف مسكن فردي، فيتقاسمون البيت نفسه لتخفيف الأعباء المادية. سريعاً ما يصبح الحال لا يطاق: تلف الطلاء وتشقق الجدران بسبب الرطوبة وضعف التهوية، انسداد شبكات الصرف، تردي حالة الأبواب والنوافذ، تشقق الأرضية الخ الخ... المشكلة أن صاحب البيت لن يقوم بالإصلاحات والأشغال الضرورية لأنه يعتبرها مصاريف زائدة، وفي الوقت نفسه لا قدرة للمستأجرين على التكفل بها. في أغلب الأحيان ينتهي الأمر بقبول المستأجرين بالأمر الواقع، أو بخروجهم بحثاً عن بيت آخر، وهذا لا يقلق صاحب البيت فهو يعرف جيداً أن الطلب متزايد، وأن المسكن لن يبقى مغلقاً. يأتي مستأجرون آخرون، ويستمر الحال على ما هو عليه، بل تصبح حالة البيت كارثية. وعندما يقرر صاحب البيت القيام بأشغال، فهذا يعني أنه ينوي رفع الإيجار، أو حتى مضاعفته. أغلب "المساكن" التي نتحدث عنها غير مرخصة ومداخيل إيجارها غير مصرح بها، ويسكنها العشرات عبر السنوات دون أن يتم تحرير أي عقد إيجار. من السهل التعرف على هذه المساكن بالعين المجردة. إذا ما مررت بحي في تلك المنطقة، ستلاحظ أن بجانب الكثير من البيوت الواسعة والجميلة هناك كتل إسمنتية صغيرة تشبه العلب، مبنية بالطوب الأحمر، أو لها طلاء مقشر يميل إلى الاصفرار مع شقوق بارزة للعيان. ففي حين يعتني صاحب البيت بمسكنه الأصلي وحديقته، فإنه يهمل المسكن المعد للإيجار بشكل يخلق تناقضاً صارخاً.. ومهيناً. نظرياً، يتمتع الوافدون بميزة العيش في منطقة تتوفر فيها الخدمات الأساسية (صحة ونقل وتعليم)، وشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، لكنهم يعيشون في منازل غير لائقة، وليست لديهم الإمكانيات المادية للتمتع بالخدمات البسيطة، بل إن الكثير منهم غير مسجل في قواعد بيانات السلطات المحلية، أي لا وجود رسمي له.

هناك أحياء شعبية قديمة على تخوم المدن تدهورت حالتها تدريجياً، نظراً لاستفحال البطالة والفقر ولاكتظاظها بالنازحين من طبقات ومناطق أخرى، وأيضاً بسبب تراجع الحضور الحكومي، البشري والمالي والمؤسساتي، فتحولت إلى تجمعات مهمشة على الرغم من قربها من المركز.

وعندما يتزايد عدد البيوت من هذا النوع، ويصبح بالعشرات وحتى بالمئات في الأحياء الكبيرة، فإننا نشهد ولادة حي عشوائي صغير، ليس ككتلة واحدة متماسكة، ولكن كوحدات متناثرة تنبت فوق جدران الحي "الأصلي". هذه الوحدات هي عبارة عن "ميكروكوزمات" تقوم على روابط مختلفة: عائلية وقبلية وجهوية. يعني بمرور الزمن، تنشأ تكتلات صغيرة للوافدين من المنطقة نفسها أو القبيلة نفسها، وتتشكل علاقات تضامن وتآزر وتآلف: تَشارك في السكن، توفير عمل، زيارات عائلية، الاحتفال بالمناسبات الدينية، تزاوج... وقد تمتد علاقات التضامن لتشمل كتلة، أو كتلاً أخرى من الوافدين بحكم أن "الغريب للغريب نسيب"، وقد تتحول أيضاً إلى خلافات وصراعات لأسباب تتعلق بفرص العمل أو لنعرات قبلية أو حتى بسبب قصص الحب. يحدث كل هذا في عالم موازٍ للعالم الحي "الأصلي" وسكانه "الأصليين".

عشوائيات الخرطوم: على حافة الحياة

19-09-2019

في أغلب الحالات إذاً، تكون المساكن غير مرخصة وتُكترى بلا عقود، أي أنها غير موجودة في السجلات الرسمية، ولا يتم احتسابها لا هي، ولا سكانها في عمليات الإحصاء والتعداد العام للسكان. عملياً، لا تعرف الدولة المركزية، ولا سلطاتها المحلية بالعدد الحقيقي لسكان الأحياء التي نتحدث عنها: آلاف المواطنين "الأشباح" الذين لا يؤخذ وزنهم الديموغرافي بعين الاعتبار عند تهيئة منطقة ما، أو تركيز مرفق عمومي بها. حتى عندما يأتي وقت تسجيل الأطفال في المدارس، تحدث أحياناً مشاكل خاصة عندما يكون الأطفال مولودين في محافظات أخرى، ولا يمتلك آباؤهم "شهادة إقامة" تُسلّم عند تقديم عقد إيجار أو ملكية. والمشكلة نفسها تتكرر عند استخراج وثائق أخرى، أو تقديم مطالب للسلطات المحلية. الكثير من الوافدين تحمل هوياتهم عناوينهم القديمة في محافظاتهم الأصلية، ولم يقدموا طلباً لتغيير موقع مركز الاقتراع وإدراجهم في سجل الناخبين في المنطقة التي انتقلوا إليها. بل إن جزءاً كبيراً منهم غير مرسّم أصلاً في السجل المركزي للناخبين، أي لا وزن انتخابي لهم في الحي وفي المحافظة التي وفدوا إليها، ولن يسعى أي مرشح للانتخابات، أو فائز بمقعد لإغرائهم وضمان رضاهم.

عادة ما يتفادى الوافدون المشاكل والنزاعات مع سكان الحي "الأصليين" نظراً لأنهم "أقلية"، ولأنهم قد يدفعون الثمن غالياً، ويخسرون فرص عمل أو يضطرون إلى الانتقال إلى أحياء أخرى. التوجس نفسه يميز علاقتهم بأجهزة الأمن، فكثيراً ما يتم إيقافهم، والتثبت من هوياتهم ومن ورود أسمائهم في قوائم المفتَّش عنهم. حتى عندما تنظم وزارة الدفاع حملات التجنيد الإجباري (تراجعت عنها في السنوات الأخيرة) يكون هؤلاء أول "الضحايا" ويسهل استهدافهم في المقاهي والأماكن التي يتواجدون فيها بشكل مكثف.

بينهما برزخ..

على الرغم من تواجد "الكتلتين" - أي السكان "الأصليين" للحي والوافدين الجدد عليه - على أرض واحدة، وعلى الرغم من التزايد المستمر لأعداد "الكتلة" الثانية، فإن أماكن "التماس" وإمكانية وقوعه قليلة وظرفية. أسباب هذا الفرز كثيرة، وأغلبها يرتبط بأبناء الحي الأصليين وليس بالقادمين. سكان المناطق التي نتحدث عنها ينتمون لعائلات قديمة يعود وجود بعضها في المدينة إلى مئات السنين، مما يخلق ارتباطاً كبيراً بالمكان، وإحساساً بالانتماء وبالتفوق يصل إلى حد الانغلاق ورفض الاختلاط بمن يعتبرونه "براني" أي غريب. هناك أيضاً عوامل "ثقافية" وتاريخية لا تتعلق بمدينة صفاقس وحدها بل تشمل كل البلاد التي، وإن كانت بمنأى عن الطائفية والصراعات المذهبية والإثنية، فإنها تعاني من أمراض الجهوية / المناطقية وحساسية العلاقات بين أبناء الأوساط المدينية، وأبناء الأوساط القروية والريفية. السكان القدامى للمدن الكبرى لا يخضعون لبنى عشائرية، بل لديهم بنى عائلية أساساً، ومكانة كل عائلة مستمَدة من عراقتها وثروتها ونفوذها. في حين أن أغلب الوافدين الجدد يأتون من مناطق ما زالت فيها البنى العشائرية حاضرة، سواء على مستوى العلاقات الإنسانية أو العادات والتقاليد. وثمة أيضاً خلفية تاريخية ونفسية لهذا التوجس من "الغرباء". فلقد كانت هناك صراعات على الأرض بين سكان المدينة والعشائر المتمركزة على التخوم، هذا بالإضافة إلى الخوف من الإغارة التي كانت تقوم بها بعض القبائل على المدينة، وهو ما كان يحدث حتى مطلع القرن التاسع عشر. هذه الذاكرة المثقلة ستعتبر توافد الآلاف من أبناء الدواخل نوعاً جديداً من الغزو، وتحمّله مسؤولية ارتفاع معدلات الجريمة و"ضياع" هوية المدينة. طبعاً لا يمكن إهمال العامل الطبقي. فسكان "الغابة" هم في الغالب من الطبقات الوسطى وأحيانا الميسورة، موظفون يحملون شهادات علمية وحرفيون وتجار وعمال مختصون، في حين أن أغلب الوافدين فقراء من أوساط المزارعين، بلا شهادات علمية ولا مهارات تقنية. بالإضافة إلى كل ما سبق، هناك عوامل ثانوية تتعلق بالتركيبة الديمغرافية للوافدين وحركيتهم وعلاقتهم بمحيطهم. الجزء الأكبر من الوافدين هم من الشباب غير المتزوج، ذكوراً وإناثاً، يأتون للسكن في أحياء سكنية / عائلية محافظة تنظر بريبة للمساكن التي يقطنها العازبون أو العازبات. الوافدون الذين يأتون كعائلة لديهم "حظوظ" أكبر في الاندماج، خاصة إذا ما أثبتوا "جديتهم" والتزامهم بقيم "أخلاقية" معينة. كما أن علاقة الوافد بالحي لا تتطور عاطفياً كثيراً، فعندما يجد فرصة أفضل (إيجار أرخص، فرص عمل أكثر) سينتقل إلى منطقة وأحياناً إلى مدينة أخرى.

تكون المساكن غير مرخصة غالباً وتُكترى بلا عقود، ولا يتم احتسابها لا هي، ولا سكانها في عمليات الإحصاء والتعداد العام للسكان. ولا تعرف الدولة ولا سلطاتها المحلية بالعدد الحقيقي لسكان الأحياء التي نتحدث عنها: آلاف المواطنين "الأشباح" الذين لا يؤخذ وزنهم الديموغرافي بعين الاعتبار.

على الرغم من تواجد "الكتلتين" - أي السكان "الأصليين" للحي والوافدين الجدد عليه - على أرض واحدة، وعلى الرغم من التزايد المستمر لأعداد "الكتلة" الثانية، فإن أماكن "التماس" وإمكانية وقوعه قليلة وظرفية. أسباب هذا الفرز كثيرة، وأغلبها يرتبط بأبناء الحي الأصليين وليس بالقادمين.

أماكن الاختلاط والتعامل قليلة، وتنحصر أساساً في المدرسة بالنسبة للأطفال، والمسجد بالنسبة للكبار. تجاور الأبناء في مقاعد الدراسة يخلق نوعاً من التقارب لكنه لا يدوم طويلاً. فمع الوقت يكبر الأطفال ويبدأ تأثير "الثقافة" التي تغرسها عائلاتهم في أذهانهم ووجدانهم، والذي يتعاظم تدريجياً حتى يصبح إعادة إنتاج للبنى الذهنية السائدة. وفي مرحلة ما، يصبح الأطفال يرَوْن بعضهم البعض بعيون الكبار. قيم التسامح والمساواة وقبول الاختلاف والوحدة الوطنية، التي يُفترض بالمدرسة أن تغرسها في عقول الناشئة لا تصمد طويلاً أمام ثقافة التمييز وعقد التفوق والدونية التي ينتجها المجتمع.

أما المسجد فهو حالة أخرى. طبيعة المكان تفترض أن الجميع سواسية، وأن لا فضل لشخصٍ على آخر إلا بالتقوى. فضلاً عن كونه الفضاء الوحيد الذي يضمن "المساواة"، فإن للمسجد "منافع" اجتماعية أخرى. ففي مجتمع صغير مغلق ومحافظ، ما زالت مظاهر التدين تمنح الشخص قبولاً أكبر لدى المجموعة. وفي حالة "الوافدين"، الذين كثيراً ما تُنسب لهم السرقات التي تحدث في الحي، فإن للتردد على المسجد وإظهار الالتزام الديني والأخلاقي في الحياة اليومية أثر طيب عند السكان "الأصليين"، ويسهّل القبول وحتى الاندماج. لكن لا يجب أن نبالغ في أهمية الدور الذي يلعبه المسجد، فأغلب "الوافدين" من الشباب العازبين، أي أنهم ليسوا من الشريحة العمرية/الاجتماعية الأكثر تردداً على المساجد. وفي أغلب الأحيان، ومع خروج المصلين من المسجد يعود كلٌ إلى عالمه وطبقته. حتى المقاهي لا تمثل فعلياً فضاءً مختلطاً، ففي أغلب الأحيان يكون هناك مقهى أغلب رواده من "الوافدين" وتكون بقية المقاهي لأبناء المنطقة "الأصليين". طبعاً هذا الأمر لا يُفرض بالقوة، بل عبر فرز شبه تلقائي. وحتى حين يجلس الجميع في المقهى نفسه، فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك علاقات وصداقات. من السهل تمييز الطاولات التي يجلس إليها "الأصليون" من تلك التي يجلس إليها "الوافدون": الملامح واللهجة، وحتى أحياناً "القدرة الشرائية". المقاهي التي يكون أغلب روادها من "الوافدين" لا يقتصر دورها على الترفيه وتمضية الوقت، فهي أولاً مراكز استقبال وتوجيه. يأتي الوافد الجديد وعادة لا تكون له معرفة بالمنطقة، وليست له فيها علاقات قوية. يجلس في المقهى طيلة أيام، ويكوِّن تدريجياً علاقات خاصة مع الوافدين القادمين من منطقته الأصلية. هذه العلاقات ستسهل عليه أمور المعيشة، وتقلل من إحساسه بالغربة والاغتراب. كما أن هذا المقهى عادة ما يكون على أطراف المناطق السكنية، بالقرب من "المركز" (تجمّع لمحلات تجارية ومقرات إدارية وغيرها) وذلك لسبب وجيه: الحصول على فرصة عمل. وعندما يحتاج أبناء المنطقة إلى عامل يومي لأشغال البناء أو البستنة أو غيرها من الأعمال المشابهة، فإنهم يتجهون أولاً إلى "الموقف"، وهو مكان يقف فيه العمال اليوميون في انتظار فرصة عمل، أو يذهبون إلى المقهى الذي يرتاده "الوافدون".

تونس: جغرافيات الغضب والخوف من المستقبل

07-05-2018

طبعاً كل هذا الفرز الجغرافي/المعماري والطبقي والبشري يجعل العلاقات بين "الكتلتين" (الأولى شبه ثابتة والثانية متغيرة باستمرار) ضعيفة جداً. حتى المناسبات الاجتماعية والدينية التي يُفترض بها أن تجمع بين أبناء الحي الواحد، فلا تأثير فعلي لها. فسكان الحي "الأصليين" نادراً ما يوجهون دعوات إلى جيرانهم من "الوافدين" في الأفراح. يحدث ذلك فقط عندما تطول إقامتهم، ويندمجون تدريجياً ويكوِّنون علاقات. أما الوافدون فإنهم يفضّلون إقامة أفراحهم (وجنازاتهم) في مناطقهم الأصلية وأغلبهم، يعودون إليها في الأعياد الدينية (خاصة عيد الأضحى). يعني من العادي جداً أن تتجاور عائلتان لمدة سنوات، ولا تتجاوز العلاقة بينهما إلقاء التحية. أما التصاهر فهو حدث نادر الحصول، وعادة ما يكون بدون رضا العائلات (خاصة "أصحاب الأرض") ولا مباركتها.

تعبر هذه "الحالة" التي تناولناها بالتحليل عن دينامية اقتصادية - اجتماعية لها تبعاتها على عشرات الآلاف من التونسيين. يعيش هؤلاء في أحياء منظّمة تقع في مناطق "محظوظة" قريبة من المرافق العمومية، والمراكز الحضرية ومختلف أنواع الخدمات، لكنهم يعيشون في مساكن وظروف حياتية لا تختلف كثيراً عن تلك التي نجدها في العشوائيات "التقليدية". بل ربما كانت أوضاعهم أصعب، ففي العشوائيات يتجاور ويتضامن (ويتصارع) الفقراء و"الغرباء" بلا اختلاط مع طبقات وأوساط "أرفع شأناً" فلا "عينٌ ترى ولا قلب يوجع" كما يقول المثل. بينما تجمع هذه الأحياء التي تناولناها هنا تناقضات وصراعات وحساسيات نشأ بعضها منذ قرون، وخلقت دولة الاستقلال بعضها الآخر بسبب سياساتها الاقتصادية والتنموية الفاشلة والمدمرة.

محتوى هذه المقال هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.