إثر الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في العام 2010 بحق «مافي مرمرة»، السفينة المساهمة في جهود كسر الحصار عن غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستنشر لائحة بالسلع التي تمنع دخولها للقطاع، وأصدرت بالفعل تلك القائمة التي احتوت على 17 سلعة فقط.

لدى كثير من المتابعين، يُعتبر هذا تاريخُ بدء تخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وبداية لتلمّس ثمار حملات كسر الحصار. ولكن ما يعيشه الغزيّون اليوم يؤكد مجافاة هذه السردية للواقع، حيث تتصاعد شكوى السكان من تردي ظروفهم المعيشية وتزايد وطأة الحصار عليهم. ويمكث أصحاب أكثر من 17 ألف منزل مدمر في ما يشبه العراء في ظل استعصاء عملية إعادة الإعمار. ما آلت إليه الأوضاع الآن يؤكد أن ما سعت إليه إسرائيل فعلاً بإجرائها ذاك هو التحول الضروري بالنسبة لها في نمط الحصار، بما يمنع تصاعد النقمة عالمياً ضدها، والأهم بما يزيد من فعاليته ليصبح أكثر فتكاً بالفلسطينيين في غزة.

يمكن فهم الحصار قبل العام 2010 على أنه منظومة إجراءات للتجويع استهدفت كل سكان القطاع، حيث حددت إسرائيل مقدار المواد الغذائية التي تدخل إليه عبر احتساب السعرات الحرارية كحصة للفرد الفلسطيني (2.300 سعرة حرارية يومياً)، وكذلك على مستوى كل سلعة أساسية على حدة، وجرى احتساب حصة كل فرد من كل نوع من هذه السلع، وربط الكميات المسموح بدخولها بهذه الحسابات. لم يتم التزام اسرائيل بتقديراتها تلك حول حاجة القطاع إلى 106 شاحنات يومياً، بل تؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الإسرائيلية والدولية في تلك الفترة، أن معدل ما كان يتم إدخاله هو 65 شاحنة فقط، أي من دون المحتسب إسرائيلياً كحد أدنى من المواد الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الفرد الفلسطيني.

أدى هذا الحصار لأزمات حقيقية على مستوى المحروقات ووقود السيارات وغاز الطهو، عانى منها السكان تزامناً مع منع معظم المواد الخام من الدخول للقطاع. لكن يمكن القول إن نمط التفاعل الغزي والخارجي جاء متناقضاً إلى حد كبير مع الأهداف الإسرائيلية من هذه العقوبات، فلقد تخففت غزة من القبضة الإسرائيلية بالتوسع في إدخال السلع من مصر بواسطة الأنفاق (تشير تقارير المؤسسات الدولية العاملة في غزة الى ارتفاع عدد الأنفاق من بضع عشرات إلى حوالي 1000 نفق آنذاك)، وكذلك تصاعدت حالة التضامن مع غزة والدعوات لكسر الحصار عنها. والأهم أنه تم استيعاب أجزاء كبيرة من معدلات البطالة التي أنتجها الحصار في الكثير من القطاعات الإنتاجية، في أنماط اقتصادية متحررة من السياق الإسرائيلي. ففي تلك الفترة عمل في الأنفاق ما يزيد على 10 آلاف عامل، فيما احتلت بضائع منتَجة في غزة رفوف المحلات في القطاع محل السلع الإسرائيلية وغيرها، وتلك السلع أنتجتها الورش والمعامل المحلية، بمواد خام استحضرت عبر الأنفاق أو من خلال استخدام سلع أخرى غير مخصصة للتصنيع كمواد خام بديلة، والتوسع في عمليات تدوير بدائية لبعض المواد الاخرى.

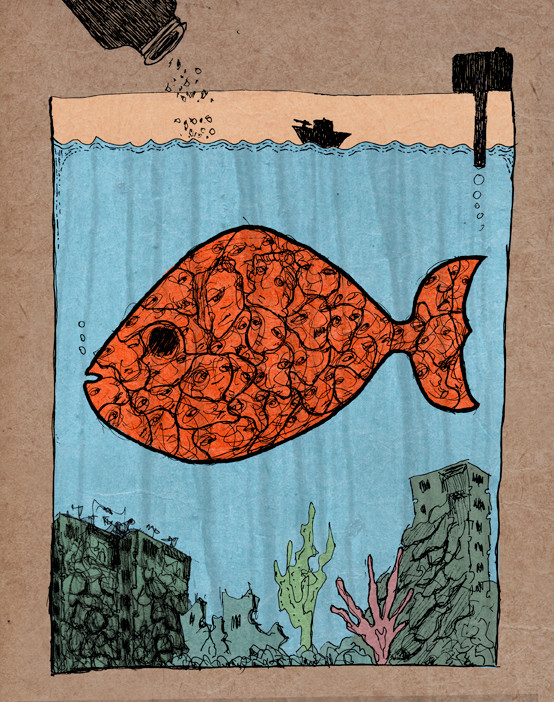

اختصاراً، يمكن القول إن ذاك النمط من الحصار غذّى جهود التضامن مع غزة، وأطلق مفاعيل متنوعة من شأنها تدريجياً إخراج الغزيين من السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية ولو جزئياً، وأن إسرائيل باتت تواجه خطورة فقدان تأثيرها أو انخفاضه ومعه قدرتها على استخدام السلع والسياسات الحيوية كمنظومة تأديب وضبط للغزيين.

سياق جديد اتخذته العقوبات والحصار بعد الإعلان الإسرائيلي في العام 2010 عن تخفيف الحصار. فقد أغرقت أسواق قطاع غزة بآلاف السلع الاستهلاكية التي عجز المنتج المحلي عن منافستها، وفي الوقت ذاته اتخذت سلسلة من الإجراءات واسعة النطاق لمنع دخول الأموال لقطاع غزة، شملت التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن «مكافحة نقل الأموال بطرق غير مشروعة». وعملت لجان فنية إسرائيلية مع طواقم خاصة من الأمم المتحدة على تحديد المعايير التي تحكم هذه العملية، وكذلك التنسيق مع الإدارة الأميركية لمنع وصول الأموال للقطاع. وفي مسار متصل، أصرّت إسرائيل على تضمين شروط خاصة بعمل مصر على مكافحة الأنفاق في كل اتفاق للتهدئة كان يتم إبرامه (اتفاق 2012).

وسمحت الإجراءات الإسرائيلية بخروج الأموال من قطاع غزة، لشراء السلع الاستهلاكية التي تمر عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، ولكنها نجحت إلى حد كبير في الحد من وصول الأموال لغزة. وبجانب تأثيرها السلبي على المشاريع الانتاجية والمصانع والورش في القطاع، عبر السماح بتدفق السلع الاستهلاكية إليه، واصلت منع سلّة واسعة من المواد الخام الكفيلة بتشغيل بعض قطاعات الإنتاج في غزة، وأبرزها قطاع البناء الذي يستوعب ويشغل 40 ألف عامل.

وإن كان وجود حكم سابق في مصر صديق لحركة حماس، قد أخّر في امتداد مفاعيل هذه الإجراءات للجسم الحاكم في غزة، إلا أنها سرعان ما برزت على شكل تعثر الحكومة عن دفع رواتب موظفيها، بعد تغير النظام في مصر وإغلاق الأنفاق وفقدان عوائدها، وتزايد وطأة الحصار المالي على القطاع. ومما فاقم من مفاعيل هذا الحصار وتأثيره، لجوء السلطات الحاكمة في القطاع إلى زيادة الضرائب المفروضة على السكان والتوسع في جبايتها، الأمر الذي زاد من الأعباء عليهم و حدّ من قدرة القطاعات الإنتاجية القليلة التي بقيت تعمل في القطاع على منافسة السلع المستورَدة أو حتى على مجرد الصمود. فبحسب وزارة المالية في غزة، فإنها قد زادت تحصيلها الضريبي بنسبة 20 في المئة في العام 2015، هذا في ظل تكبد القطاع لخسائر هائلة نتجت عن عدوان العام 2014، وما صاحبه من دمار على مستوى المنازل أو المصانع والورش.

في سنوات الحصار الأولى، جادل عدد من الخبراء الفلسطينيين بأن إسرائيل ترغب بالتخلص من المسؤولية عن قطاع غزة عبر إلحاقه بمصر. ولكن ما يثبته تطور السياسات الاسرائيلية هو استمرار مساعيها للسيطرة على النشاط الاقتصادي والنمط المعيشي في القطاع. والحقيقة أن إسرائيل حظيت بتعاون عالي من جهات متعددة في المحافظة على أداة السيطرة هذه، علاوة على أن سياستها لم تواجَه بما يكفي من تدابير ضرورية على مستوى تعامل الجهات الحاكمة في غزة مع دخول السلع الاستهلاكية، وضرورة توفير نوع من الحماية لما تبقى من أنماط إنتاج محلي.

والخلاصة اليوم، هي نجاح إسرائيل في إفراغ جيوب وخزائن الغزيين من المال على نحو مضّطرد، فيما تتحكم لحد كبير في توزيع الدخل فيه عبر قدرتها على السماح والمنع بما يخص دخول المال لغزة، وتستخدم إجراءات المنع والسماح هذه كجزء من منظومة الثواب والعقاب الاسرائيلية المسلطة على رقاب الغزيين (والفلسطينيين عموماً) في إطار سياسات تطويعهم وقمع تمردهم.