تم انتاج هذا المقال بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المقال أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

مساحة تونس وثرواتها الطبيعية محدودة، خاصة إذا ما قارناها بالجارين الشرقي والغربي: ليبيا والجزائر. وطالما ردد التونسيون أن ثروتهم الحقيقية هي الموارد البشرية و"المادة الشخمة" (الرمادية، أي الأدمغة) كما كان يقول الرئيس بورقيبة. صحيح أن الموارد الطبيعية في أغلب الأحيان محدودة، لكن عدد السكان محدود أيضاً، ولدى جزء كبير منهم مستوى تعليمي عالي، وتكوين معرفي يسمح بحسن استغلال هذه الثروات واستكشاف ثروات أخرى. سيتناول النص ثلاثة موارد طبيعية من بين سواها، لأهميتها الحياتية و/ أو لوفرتها و/ أو لتأثيرها على الاقتصاد والبيئة والمجتمع: الماء والفوسفات والمحروقات.

الثروة المائية: شبح العطش

تونس "الخضراء" تتأرجح في السنوات الأخيرة على خط الفقر المائي. هذه الوضعية الخطيرة والتي قد تتفاقم في السنوات القادمة تعود إلى عدة أسباب منها الطبيعي - المناخي وبعضها من مسؤولية البشر، حاكمين ومحكومين.

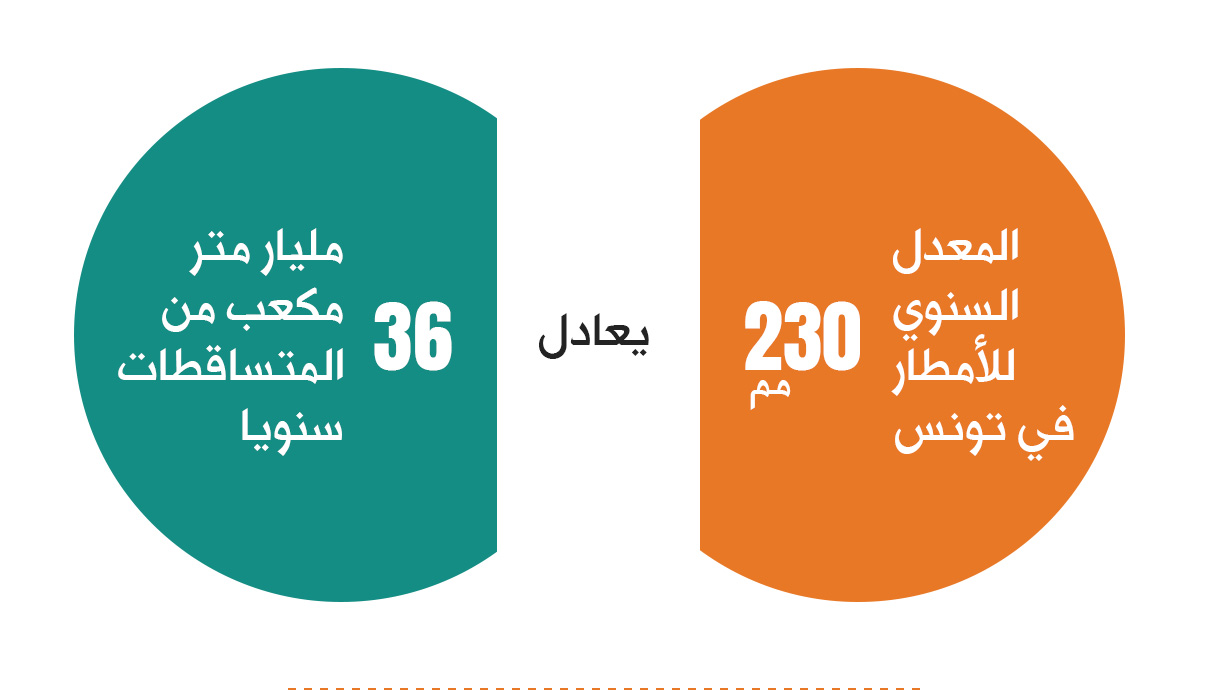

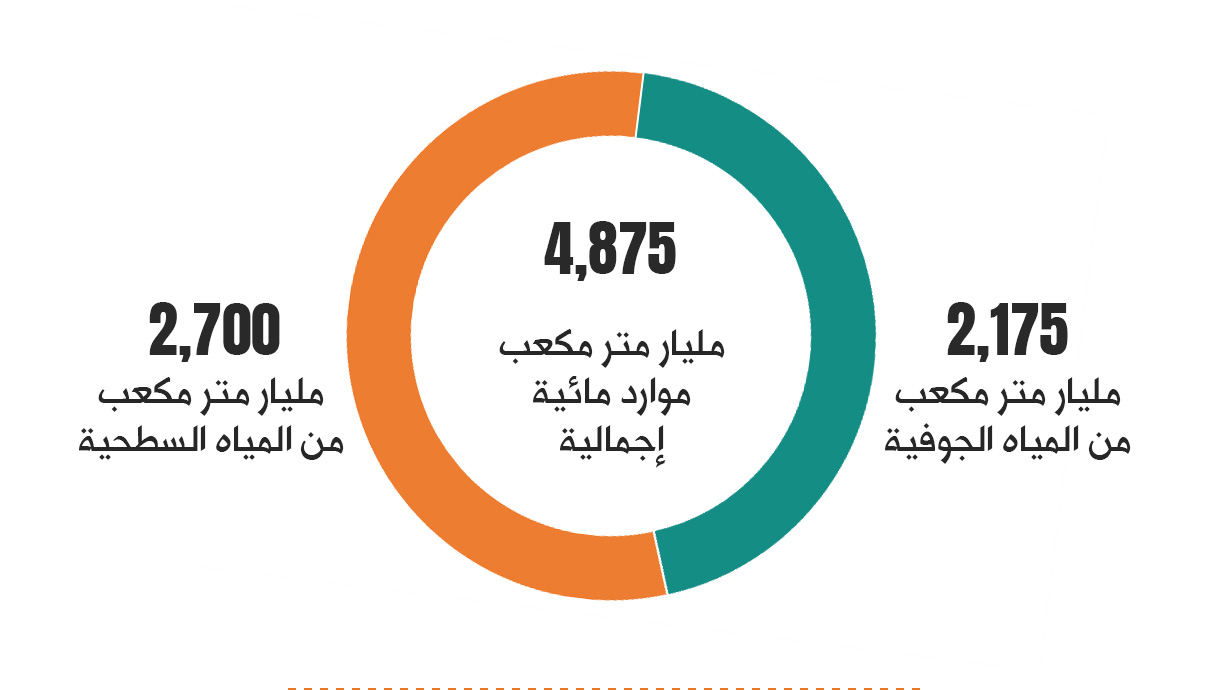

لا يتجاوز المعدل السنوي للأمطار في تونس 230 مم (ما يعادل 36 مليار متر مكعب من التساقطات). ويهمين المناخ الجاف وشبه الجاف على أغلب مناطق البلاد. تتوفـر في البلاد موارد مائية إجمالية تقدر بـ4.875 مليار متر مكعب، منها 2.175 مليار متر مكعب من المياه الجوفية والباقي من المياه السطحية. ويقوم تخزين المياه السطحية على بنية تحتية مكونة من 40 سداً وقرابة 1000 بحيرة جبلية و400 سد جبلي، مما يمنح تونس طاقة تخزين تقارب 3 مليار متر مكعب. أما بالنسبة لوحدات معالجة المياه فنجد 16 محطة معالجة و12 محطة لتحلية المياه الجوفية المالحة ومحطة واحدة لتحلية مياه البحر. وحسب الأرقام الرسمية ل"الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه"، فإن نسبة ربط التونسيين بشبكة المياه الصالحة للشرب تبلغ 100 في المئة في المناطق الحضرية و97 في المئة في المناطق الريفية. خلاصة: الموارد المائية محدودة، لكن هناك جهود ومخططات وبنى تحتية كبيرة لرفع حجم هذه الثروة وتخزينها وتوزيعها. أين تكمن المشاكل إذاً؟ ولماذا يتهدد الفقر المائي تونس؟

أحد المشاكل الرئيسية في وفرة المياه يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطة. فقد اتجهت منذ أواخر الستينات الفائتة إلى التعويل على اقتصاد "خفيف" ومتنوع قوامه تصدير الفوسفات والمواد الفلاحية والصناعات التحويلية الخفيفة والسياحة الشاطئية منخفضة التكلفة. وفّر هذا الخيار الشغل والعملة الصعبة، لكن كانت تكلفته البيئية، وخاصة المائية، مرتفعة.

هي ثلاث مشاكل رئيسية. الأولى تخص وحدات تجميع مياه الأمطار من سدود وبحيرات جبلية وغيرها. فعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة والاستراتيجيات الوطنية فهناك نقائص كبيرة. طاقة استيعاب السدود والمنشآت المشابهة ما زالت غير كافية لاستيعاب مياه التساقطات التي، وعلى الرغم من قلتها، فإن جزءاً كبيراً منها يضيع سدى ويذهب إلى البحر والسباخ. حتى طاقة الاستيعاب المحدودة هذه غير مضمونة، فالكثير من السدود التونسية تفقد نسبة كبيرة - تصل إلى 40 في المئة من قدرتها على التخزين - بسبب ترسبات التراب والتقصير في التنظيف والصيانة.

أما المشكل الرئيسي الثاني فيتعلق باستنزاف الثروة المائية بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطة. فمنذ أواخر الستينات الفائتة اتجهت السلطة إلى التعويل على اقتصاد "خفيف" ومتنوع قوامه تصدير الفوسفات والمواد الفلاحية والصناعات التحويلية الخفيفة (المملوكة في أغلبها لأجانب) والسياحة الشاطئية منخفضة التكلفة. أوجد ذلك دينامية اقتصادية، ووفر مَواطن شغل وجلب مداخيل كبيرة من العملة الصعبة. التي كانت لها تكلفتها البيئية، وخاصة المائية.

ويتمثل المشكل الرئيسي الثالث في شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والري. في المناطق الحضرية لا يطرح توزيع المياه مشكلة كبيرة، إذ تتولى "الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه" ربط المنازل والمحلات والمصانع بالشبكة العمومية. لكن مسؤولية ربط المساكن والأراضي الفلاحية خارج المدن بشبكات المياه متروكة إلى ما يسمى بالمجامع أو الجمعيات المائية، وهي بمثابة مجالس فيها ممثلين عن أهل المنطقة المعنية يشرفون على محطة ضخ مياه تعمل بالكهرباء، ويتولون استخلاص الفواتير وصيانة المعدات. لكن، لا خبرة للمشرفين على هذه المجامع ولا تكوين لهم يسمحان بإدارة وحدات بمثل هذه الأهمية، مما يتسبب بإهدار كميات مهولة من المياه. كما أن توزيع المياه بين الأراضي الفلاحية عادة ما يتأثر بالولاء السياسي (زمن الديكتاتورية) والمحسوبية والانتماءات العائلية والعشائرية. وحسب الأرقام الرسمية فإن هناك فقط 400 جمعية "نموذجية" (من جملة 2500 جمعية) مما يعني ببساطة أن أكثر من 80 في المئة من الهياكل التي تتحكم في توزيع أكثر من 80 في المئة من المياه لديها مشاكل تتراوح ما بين نقص الصيانة، وسوء التصرف وصولاً إلى الفساد.

الفوسفات: النعمة والنقمة..

الفوسفات (أو الفسفاط كما يُنطق ويُكتب في تونس) هو أهم ثروة طبيعية منجمية في تونس، سواء من حيث العوائد المالية أو حجم الاحتياطي المتوفر، ولها مكانة خاصة في تاريخ البلاد الحديث. بدأت القصة مع احتلال الفرنسيين لتونس وما زالت مستمرة إلى اليوم. ساهمت مناجم الفوسفات في بناء الحركة العمالية النقابية التونسية وإسناد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة للاستعمار، ثم لعبت دوراً هاماً في توفير الموارد المالية لبناء تونس ما بعد الاستقلال.

في عام 1885، أي بعد أربع سنوات من احتلال تونس، اكتشف عالم الجيولوجيا الفرنسي "فيليب توماس" وجود كميات هامة من الفوسفات في منطقة "المتلوي" (محافظة قفصة، الجنوب الغربي). لم تتأخر السلطات الاستعمارية كثيراً بالشروع في نهب هذه الثروة فمنحت سنة 1897 ترخيصاً لشركة فرنسية لاستكشاف واستغلال الفوسفات شرط التكفل بمصاريف مد خط حديدي بين المناجم وميناء صفاقس (الوسط الشرقي). باشرت "شركة الفوسفاط وسكك حديد قفصة" في العمل/ النهب عبر شق أنفاق المناجم الباطنية في منطقة "المتلوي" سنة 1899، ثم في منطقة الرديف سنة 1903، وبعدها في منطقة "أم العرائس" في عام 1904 و"المظيلة" عام 1920، لينشأ "الحوض المنجمي".

ساهمت مناجم الفوسفات في بناء الحركة العمالية النقابية التونسية وإسناد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة للاستعمار، ثم لعبت دوراً هاماً في توفير الموارد المالية لبناء تونس ما بعد الاستقلال.

استغلال الفوسفات يُشغّل قرابة 30 ألف شخص، أي أنه يعيل مئات آلاف التونسيين. كما يضخ موارد ضخمة إلى خزينة الدولة. كل هذه الأهمية لا يمكنها التمويه على "الضرائب" الصحية والبيئية والاجتماعية، وهي مرتفعة ومخيفة.

وبالإضافة إلى استخراج الفوسفات الخام في قفصة وإرساله للخارج، نشأت صناعات كيميائية تحويلية تنتج الأسمدة الفلاحية والحامض الفوسفوري في مدينة صفاقس. بداية من الستينات الفائتة، أي بعد استقلال تونس وتأميم الشركة، تطور الإنتاج بشكل ملحوظ فبلغ 3 ملايين طن سنوياً، ثم 4 ملايين طن في السبعينات و5 ملايين طن في الثمانينات و7 ملايين طن في التسعينات، ليصل إلى 8 ملايين طن مع بداية الألفية الثالثة. وحافظ على ذلك حتى سنة 2010. وفي العقدين اللذين سبقا الثورة التونسية (2011) كان الفوسفات يساهم بحوالي 5 في المئة من الناتج الخام وقرابة 10 في المئة من قيمة الصادرات، وكانت تونس من ضمن أكبر خمسة منتجين ومصدرين عالميين لهذه المادة.

استغلال الفوسفات في مختلف مراحله يشغّل قرابة 30 ألف شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة، أي أنه يعيل مئات آلاف التونسيين. كما يضخ موارداً ضخمة إلى خزينة الدولة من الأرباح والعملة الصعبة. كل هذه الأهمية لا يمكنها التمويه على "الضرائب" الصحية والبيئية والاجتماعية، وهي مرتفعة ومخيفة. الضريبة الصحية لا تخص فحسب العدد الكبير من العمال الذين لقوا حتفهم في "الداموس" (نفق منجمي) أو تعرضوا لحوادث خطيرة أو أصيبوا بأمراض مزمنة، بل تتهدد المخاطر مئات آلاف التونسيين الذين يعيشون في مناطق محاذية لوحدات استخراج الفوسفات وغسله ونقله وتحويله، في كل من قفصة وقابس وصفاقس. يعاني سكان هذه المدن من انتشار كبير للأمراض التنفسية والجلدية وارتفاع نسب الإصابة بمختلف أنواع السرطان مقارنة ببقية مناطق البلاد.

أما الضريبة البيئية فهي متعددة الأوجه، فاستغلال الفوسفات يستنزف كميات كبيرة من المياه أثناء الغسل والتخصيب والتصرف في الفضلات، علماً أن معظم وحدات الإنتاج والتحويل تتركز حالياً في منطقة الجنوب الغربي والشرقي، وهي المناطق الأفقر مائياً في البلاد. يتسرب الفوسفات ومشتقاته وأبخرة مصانعه وإشعاعات فضلاته إلى الهواء والأرض والمائدة المائية والبحر ليصنع تلوثاً مزمناً ومتفاقماً.

وتختلف حدة "الضريبة" الاجتماعية - الاقتصادية من منطقة إلى أخرى. فمثلاً في منطقة الحوض المنجمي بقفصة كانت شركة الفوسفات، وبلا مبالغة، تُعوِّض غياب الدولة، فهي المشغِّل الوحيد تقريباً وهي من يهتم بمسائل التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب وتدعم المنشئات الصحية والتعليمية وشركات النقل، والأنشطة الثقافية والرياضية. واستمر هذا الأمر إلى بداية التسعينات الفائتة، قبل أن تتبنى الشركة مخطط إعادة هيكلة قام على دمجها مع "المجمع الكيميائي التونسي" (مما حدّ من استقلاليتها)، وكذلك تخفيض النفقات الاجتماعية مقابل إحداث صندوق لدعم المناطق المنجمية وإعادة توجيه النشاط الاقتصادي بها. أما الضربة الكبرى فتمثلت في تخلي الشركة عن المناجم الباطنية التي تحتاج عدداً كبيراً من العمال مقابل التعويل على المناجم والمقاطع السطحية التي تنتج فوسفات أكثر جودة وأقل تكلفة، ولكنها تعتمد على المعدات والآلات أكثر من البشر. قلة فرص الشغل خلقت حالة كبيرة من الفساد عند التوظيف. فليست المهارات والكفاءات هي معايير التقييم، بل الرشوة والولاء للحزب الحاكم والمحسوبية والحسابات العشائرية. كل هذه العوامل خلقت حالة من الاحتقان تطور تدريجياً حتى وصل إلى الانفجار في كانون الثاني/ يناير 2008 مع اندلاع "انتفاضة الحوض المنجمي" التي استمرت أشهراً طويلة على الرغم من القمع والحصار.

وتسبب تركيز الصناعات الفوسفاتية في قابس في ضرب قطاعين مهمين: الفلاحة والسياحة. فالواحات المطلة على البحر (وهي فريدة من نوعها) التي انتصبت المصانع بجانبها، كان من الممكن استغلالها سياحياً كما أنها كانت غنية بغرسات الرمان والحنّاء والتفاح. لكن التلوث والروائح الكريهة وتشويه المصانع والميناء التجاري للمظهر العام، كلها عوامل "قتلت" مناطقاً بأكملها وحرمتها من الفلاحة والصيد البحري وحتى التمتع بالبحر والشاطئ. أما في صفاقس فقد تسبب تلوث الهواء في المناطق المحيطة بوحدات تحويل الفوسفات في تدني أسعار الأراضي فيها، مما مثّل عامل جذب للطبقات الأفقر، فتشكلت تجمعات سكانية معرضة بشكل كبير لمخاطر التلوث المتعددة. كما أن تسرب التلوث إلى الهواء والمائدة المائية والبحر أضر كثيراً بالضيعات الفلاحية المجاورة.

بعد ثورة 2011، عاش قطاع الفوسفات الفترة الأصعب في تاريخه، وهي ما زالت متواصلة إلى اليوم. فمن 8 مليون طن سنوياً في 2010 هبط الإنتاج إلى 2 مليون طن سنة 2011 ولم يتعافَ كثيراً إلى الآن. السبب الرئيسي لتراجع الإنتاج هو الحراك الاجتماعي المتواصل منذ سنوات.

السيسي وإدارة الموارد في مصر

30-05-2019

يعطل المحتجون مواقع الإنتاج والتحويل أو يمنعون مرور القطارات التي تحمل الفوسفات الخام، ولهم مطلبين أساسيين: تخصيص جزء من المداخيل لتنمية المناطق المعنية بالأنشطة الفوسفاتية، وتشغيل جزء من أبنائها العاطلين في مؤسسات شركة الفوسفات والمجمع الكيميائي. وبما أنه ليس هناك تصور واضح وعملي لمسألة توزيع الثروة، فإن المطلب الفعلي هو التشغيل. وهكذا فإن مؤسسات "شركة الفوسفات - المجمع الكيميائي" التي لا تتجاوز حاجاتها من العمال والموظفين بضعة آلاف تجد نفسها مطالبة بتشغيل عشرات الآلاف من الشباب بمؤهلات أو بدونها.

قد تتزايد تكلفة الفاتورة البيئية والاجتماعية إذا لم تقم الدولة بإعادة هيكلة القطاع وفق استراتيجية تُوفِّق بين زيادة الإنتاج وتنويعه مع إعطاء أولوية قصوى لحماية البيئة من المناجم ومصانع التحويل وفي موانئ التصدير، وتقليص المياه المستعملة في المغاسل وتخصيص جزء مهم من الأرباح لدعم التنمية بشكل حقيقي ومستدام.

الوقود الاحفوري: الصندوق الأسود؟

لعل هذا الملف هو الأكثر غموضاً بما يتعلق بالموارد الطبيعية في تونس، وكثيراً ما يثير الجدل حول حقيقة المدخرات المتوفرة. هناك ميل لدى الكثير من التونسيين للاعتقاد بأن الحكومات التونسية المتعاقبة منذ الاستقلال تخفي الحجم الحقيقي لإنتاج النفط والغاز الطبيعي. ينطلق "استيهام" البعض حول حجم الثروة الطاقية في البلاد من "منطق" بسيط: تونس تتوسط بلدين من كبار المنتجين للمحروقات في العالم (الجزائر وليبيا) فكيف لا تكون غنية. هذه "الحجّة" لا تأخذ في الاعتبار مساحة الصحراء في تونس ولا مواقع تركز حقول النفط والغاز في الجزائر وليبيا، وهي تبعد مئات الكيلومترات عن تونس. هناك أيضاً خلط كبير تغذيه بعض وسائل الإعلام التونسية عند تناولها للملف: خلط بين الشركات المنتجة للنفط والغاز وشركات الخدمات (نقل، صيانة، تنظيف، تزويد احتياجات العاملين في الحقول) مما يجعل البعض يعتقد أن هناك مئات الشركات النفطية في تونس. وهناك خلط بين رخص الاستكشاف ورخص الاستغلال ورخص التطوير، وخلط بين الدراسات الأولية/الأرقام التقديرية والاحتياطي الحقيقي ومدى القابلية للاستغلال. هذا لا يعني أن تونس ليس لديها موارد نفطية وغازية، لكنها في المرتبة 48 عالمياً في النفط بإنتاج قارب 65 ألف برميل في اليوم (120 ألف في بداية الثمانينات الفائتة)، والمرتبة 53 في الغاز بإنتاج يتجاوز 3 مليون متر مكعب في اليوم. بدأ استغلال حقول النفط والغاز في تونس منذ الستينات، ويتركز أغلبه في المناطق الصحراوية (الجنوب الشرقي) ومنطقة خليج قابس (الجنوب الشرقي)، ويتوزع ما بين حقول برية وبحرية. تشرف "المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية" على قطاع النفط في حين تعتبر "الشركة التونسية للكهرباء للغاز" المعنية الأولى باستغلال الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية والتدفئة.

يقدر الاحتياطي التونسي بحوالي 400 مليون برميل من النفط، وحوالي 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وحتى مطلع الثمانينات الفائتة كانت تونس تحقق الاكتفاء الذاتي على مستوى المحروقات بفضل إنتاجها والضريبة التي تحصل عليها من أنابيب الغاز الجزائرية التي تعبر تونس باتجاه إيطاليا. لكن منذ أواخر التسعينات الفائتة بدأ العجز الطاقي يتفاقم تدريجياً حتى وصل بعد الثورة إلى ما يقدر اليوم بقرابة 59 بالمئة من الاحتياجات. ومع تدني قيمة العملة الوطنية والارتفاع المتزايد لواردات البلاد من المحروقات، أصبحت الفاتورة باهظة جداً.

وفضلاً عن الأسباب البديهية مثل النضوب الطبيعي لبعض الحقول والآبار وتزايد احتياجات البلاد من الطاقة نظراً للنمو الديمغرافي وتغيّر النمط الاستهلاكي (سيارات، أجهزة كهرومنزلية، مكيفات وغيرها)، فإن هناك عواملاً أخرى تفسر هذا العجز.

كانت تونس تحقق الاكتفاء الذاتي على مستوى المحروقات بفضل إنتاجها، وبفضل الضريبة التي تحصل عليها من أنابيب الغاز الجزائرية التي تعبر تونس باتجاه إيطاليا. لكن منذ أواخر التسعينات الفائتة بدأ العجز الطاقي يتفاقم تدريجياً حتى وصل بعد الثورة إلى ما يقدر اليوم بقرابة 59 بالمئة من الاحتياجات.

الفساد هو أحد العوامل. كانت هناك رخص تنقيب واستغلال تُمنح لشركات بعينها رغم أن عروضها ليست الأفضل لتونس، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك قضيتي "حقل الشرقي" البحري، ومصفاة "الصخيرة" (كلاهما في محافظة صفاقس الوسط الشرقي). قبل الثورة (2011) مُنح حق استغلال الأول لشركة "بيتروفاك" البريطانية في ظروف مشبوهة، ثم تبين بعد سقوط بن علي أن أحد أصهاره سهّل حصول الشركة على الرخصة بعد أن تلقى رُشَى قيمتها مليارا دولار من أحد كبار مديريها. أما مشروع بناء مصفاة "الصخيرة" ففازت به قطر سنة 2007 لكن تمّ تعطيل المشروع نظراً لخلافات سياسية بين البلدين بسبب قناة "الجزيرة"، وكذلك لأن مسؤولين تونسيين كبار طلبوا رُشَى عظيمة. وهناك أيضاً حالات يمتزج فيها الفساد مع التقصير مع المراقبة مثل ما حدث سنة 2018 عندما أقال رئيس الحكومة التونسية وزير الطاقة وعدة مسؤولين كبار إثر الكشف عن استمرار شركة بترولية في التمتع بامتيازات التنقيب والاستغلال لحقل "المنزل" البحري (قبالة سواحل محافظة المنستير، الوسط الشرقي) رغم انتهاء صلاحية الرخصة في 31 كانون الاول/ ديسمبر 2009.

الفساد في هذا القطاع لا يتعلق بحجم الإنتاج بل بعقود ورخص الاستكشاف والاستغلال. وهو أيضاً في تقارير الخبراء والمستشارين حول تقديرات الاحتياطي المتوفر عند استكشاف حقل ما. هذا المعطى الأخير مهم جداً فالدولة تعتمد عليه لتقرير إذا ما كانت ستشارك في مصاريف الإنتاج وتقتسم العائدات مع شركة خاصة، أو تترك الأمر برمته للمستثمرين وتكتفي بتحصيل الضرائب.

تكمن المشاكل الأخطر في سياسات استغلال الثروات الطبيعية من الوقود الأحفوري التي يغلب عليها سوء التصرف وغياب الاستراتيجيات الواضحة. في بداية عهدها باستغلال النفط والغاز الطبيعي، كانت الدولة التونسية تعتمد سياسة الشراكة مع شركات أجنبية لاستخراج الوقود الأحفوري وتكريره وتسويقه، وقد كان هذا الخيار مفهوماً نظراً لعدم توفر الإمكانيات المادية والتقنية والتونسية بشكل كاف. لكن كان يفترض أنه بعد عقدين أو ثلاثة - وخاصة بعد أن أنشأت الدولة عدة مؤسسات عمومية تعنى بالدراسات والنقل والتكرير وكونت أجيالاً من المهندسين والخبراء - أن تسيطر على كامل المراحل من الاستكشاف وصولاً إلى التسويق. ما حصل هو العكس. إذ اتجهت الدولة منذ التسعينات الماضية إلى ترك الأمر للشركات الأجنبية بشكل شبه كامل، كما أنها تخلت للقطاع الخاص عن جزء من الخدمات التي كانت تحتكرها، خاصة في المجال اللوجستي.

بخلاف النضوب الطبيعي لبعض الآبار والاستهلاك المتزايد للطاقة، فالفساد هو أحد عوامل تفسير العجز الطاقي. كانت هناك رخص تنقيب واستغلال تُمنح لشركات بعينها على الرغم أن عروضها ليست الأفضل. وكمثال، فمقابل حصول شركة بريطانية على الرخصة حصل أحد أصهار بن علي على رشوة قيمتها مليارا دولار.

ولو لم يتم اكتشاف واستغلال حقول وآبار جديدة، فإن موارد تونس من النفط ستنضب قبل حلول منتصف القرن الحالي، وسيصبح العجز الطاقي شبه كامل. ما الحل إذاً؟ هناك من يقترح استغلال الغاز الصخري ("الشيست"). فحسب الدراسات الأولية، هناك منطقتان تونسيتان غنيتان بالغاز الصخري والبترول الصخري: الأولى في محافظة تطاوين (الجنوب الشرقي) والثانية في محافظة القيروان (وسط غربي)، ويقدر المخزون القابل للاستغلال بقرابة 600 مليار متر مكعب. يبدو أن الدولة سائرة في هذا الطريق على الرغم من اعتراض الكثيرين على التكلفة البيئية والمائية لاستخراج هذا النوع من الموارد. لكن الحل الحقيقي يتمثل في الاعتماد أكثر فأكثر على الطاقات البديلة، فهي متجددة وتكلفتها المادية على المدى الطويل أقل من المواد الطاقية التقليدية، والأهم أنها صديقة للبيئة. فلتونس إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية (أكثر من 3000 ساعة مشمسة في السنة وأكثر من 100 كم مربع من الأسطح القابلة لتركيز معدات تخزين الطاقة)، وبدرجة أقل طاقة الرياح. وتسعى الدولة إلى رفع مساهمة الطاقات البديلة في إنتاج الكهرباء إلى نسبة 30 بالمئة في سنة 2030 عوضاً عن نسبة 3 بالمئة الحالية، لكن ما زالت السياسات الحكومية في هذا المجال غير واضحة والإجراءات بطيئة.

ختاماً...

هناك في تونس أيضاً الحديد والجبس والرخام والرصاص والزنك والكوبالت وغيرها. لكن كمياتها إما محدودة أولم يتم الشروع بعد في استغلالها.

في أغلب الأحيان لا تحسن السلطة التصرف بالموارد بالشكل الأمثل فإما تستنزفها أو تهملها أو تعطي الأولوية للأجانب في استغلالها. ضعف الموارد المالية والتقنية قد يفسر بعض الإخفاق، لكن هناك عوامل أخرى أهمها الفساد وقصر النظر وغياب الشفافية وكذلك انتهاج سياسات همّها الأول جلب العملة الصعبة ورفع الإنتاجية دون اعتبار كبير للجوانب البيئية - الصحية والتأثيرات الاجتماعية.

تجد تونس اليوم نفسها أمام تحديات كبيرة فهي مهددة بالعطش والتصحر، والنضوب شبه الكامل لاحتياطي المحروقات في غضون عقدين أو ثلاثة. لكن ما زال بالإمكان تدارك الأمر. المشكلة الأساسية تكمن في الإرادة السياسية والخيارات الاقتصادية - التنموية لحكام البلاد. فالنخب المهيمنة لا يبدو أن لديها تصورات واضحة وعملية للحلول، بل ليس ثمة ما يدل على أن لها تمثل حقيقي للمشكل وتصور آخر للتصرف في الموارد الطبيعية غير جلب الاستثمار الأجنبي وإيجاد أسواق لتصدير الفائض. وحتى الأحزاب والقوى المعارضة والنقابات فهي قلما تتطرق لهذا الملف، وإن فعلت فعادة ما يكون الكلام شعاراتياً وعمومياً جداً أو للاستغلال السياسي. النخب والإعلام وحتى الرأي العام منشغلون بقضايا "أهم" من قبيل "الهوية" و"مدنية الدولة" و"المساواة في الإرث"! لكل امرِئٍ طبعاً الحق في تحديد أولوياته، لكنه قد يحرم من هذا "الترف" الفكري عندما تستنزف المياه الصالحة للشرب وللفلاحة، فيعطش ويجوع، وعندما لا يجد موارداً لتوليد الطاقة الكهربائية أو عندما يصبح الهواء الذي يتنفسه مشبعاً بالتلوث والأمراض.

محتوى هذه المقال هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.